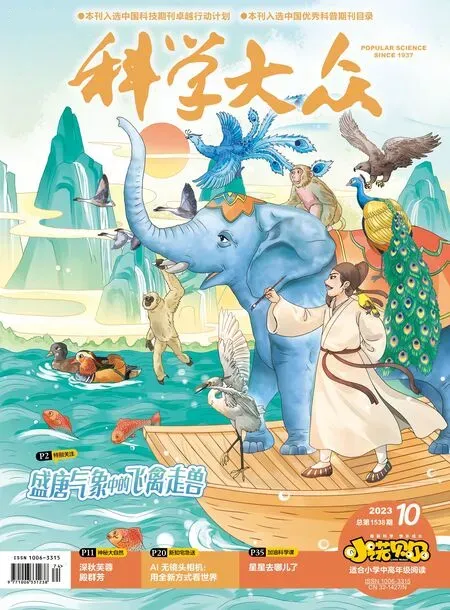

盛唐氣象中的飛禽走獸

● 文/袁暢

亞洲象

暑期熱映的動畫電影《長安三萬里》,想必很多同學都看過,它以1 200 多年前唐帝國之盛衰為背景,通過展現李白和高適兩位大詩人的平生友誼,描繪出引人神往的盛唐畫卷。同學們或感慨詩人們的命運與情感,或因李白之豪邁灑脫艷羨不已,抑或為大唐盛極而衰傷情悲嘆。不過,很少有同學注意到,《長安三萬里》這部電影還為我們揭開了中國古代豐富物種多樣性的冰山一角。

唐朝宮廷的象來自哪里

敦煌莫高窟第329 窟初唐壁畫中的《乘象入胎圖》 圖/袁暢

唐高祖獻陵石犀,原型為林邑國進貢的爪哇犀

在影片中,高適進入玉真公主與岐王的宴席,與杜甫相遇。這一場戲中令人印象深刻的畫面,自然要數杜甫的閃亮登場。銀幕上那滿臉稚氣的天才少年,與我們印象中愁容滿面、憂國憂民的“詩圣”形成了鮮明的對比。

不過,除了杜甫,我想大家也一定忘不了宴席間那兩頭憨態可掬的大象,它們施展絕活兒、表演雜技,贏得陣陣掌聲。電影后半段,安史之亂使得長安失陷,烽火硝煙之中,大象再次登場,卻是渾身著火、狼狽奔逃,襯托出盛唐衰敗的悲涼。電影中,大象出現在唐朝宮廷中的場面,絕非編導團隊憑空虛構,而是基于大量古籍記載的合理猜測。

相比于中原尚有象跡的先秦時期,到唐朝,由于人類大量捕殺和幾次小冰期的影響,亞洲象在中國的分布已大為縮減,分布范圍基本退至嶺南(廣東和廣西)和西南地區,雖然在湖南、湖北、江南地區偶有文人記載,但是真實性已無法確認。

商代銅象尊,藏于湖南省博物館

盡管唐朝皇帝難以在核心統治區域獲得野象,但大唐的強盛使盛唐時期的宮廷從不缺乏大象的身影。唐朝強大的國力與包容四海的姿態,引得萬國來朝,很多中南半島的國家就常常牽著大象、犀牛等異獸來到長安,以討得唐皇歡心。比如國土位于今天越南南部的古國林邑國,就有至少12 次向唐朝朝貢大象的記載。在唐玄宗天寶八年,林邑國甚至一次朝貢馴象20 頭。我們在電影中看到的大象,最有可能就是來自林邑國訓練有素的馴象了。

在唐朝宮廷中,使用大象進行儀仗和表演游耍的記載不勝枚舉。據《舊唐書》所記,喜愛音律樂舞的玄宗皇帝就在宴會中令五坊使“引大象入場,或拜或舞,動容鼓振,中于音律”,這些巨獸成群結隊,在富麗堂皇的宮殿中披金戴銀,伴隨悠揚的音律,溫馴地舞動著龐大的身軀。這種壯觀氣勢,實在叫人難以想象。

然而,安史之亂后,長安淪陷,這些大象也如電影中一般,遭受悲慘的命運。

《避暑漫抄》中記載:“上(唐玄宗)西幸蜀,祿山以車輦、樂器及歌舞衣服,迫脅樂工,牽引犀象,驅掠舞馬,盡入洛陽,復散于河北……肅宗克復,方散求于人間,其后歸于京師者十無一二。”根據這段記載,唐玄宗朝廷中的馴象在長安淪陷后都落入安祿山手中,其后又在安史叛軍內部的動亂中散失殆盡。到唐肅宗收復長安、追索皇宮失物時,這些可憐的巨獸多數已無處尋覓。

安史之亂后,盡管唐朝一度試圖恢復盛唐氣象,又在宮中恢復起一支象群以充儀仗,但日漸虛疲的財政終究無法再支撐昔日的排場。唐玄宗的曾孫唐德宗繼位后,將宮中最后一群馴象全部放生。此時,唐帝國持續衰落,林邑等國的上貢基本停止,到唐德宗晚年,宮中馴獸甚至無法越冬而活活凍死。

李白、杜甫之后,唐朝又一位偉大詩人白居易曾寫下“君不見建中初,馴象生還放林邑。君不見貞元末,馴犀凍死蠻兒泣”。詩人通過巨獸命運發出的悲泣,成為盛唐終結的縮影。

西漢木雕長臂猿

“兩岸猿聲啼不住”,猿為何獸

一代“詩仙”李白平生灑脫不羈、揮金如土,卻在晚年陷入悲慘境遇,卷入永王李璘謀反案,被流放夜郎。在《長安三萬里》中,我們看到李白晚年的凄涼悲切,紛紛為這位“謫仙人”扼腕嘆息。

幸運的是,不久李白遇赦,恢復自由之身,在乘船疾馳而下經過江陵時,又留下了千古絕句《早發白帝城》:“朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。”

宋代《縛猴竊果圖》

在三峽沿岸的野生獼猴

在電影中,這首絕句成了李白的謝幕詩。除了飛揚的文采與赤子之心,此時的“詩仙”已然失去一切,孑然一身,瘋瘋癲癲地劃舟高歌。對比另一主角高適收獲功名利祿的結局,喜愛李白的觀眾不由得長嘆一聲“意難平”。

至于《早發白帝城》一詩,千百年來,文人雅士已從格律、韻味、背景等角度分析出了不知多少意味。可我想,這首詩中還有一個極易被忽略的意象,其中可能正隱藏著暮年李白的高潔之志。這便是“兩岸猿聲啼不住”中的“猿聲”。

三峽兩岸的猿聲,究竟是什么猿發出的?綜合近年考古發現和文獻記載研究,李白所聽到的兩岸猿啼,應該就是長臂猿的鳴叫。

如今,中國的長臂猿只生活在云南、廣西和海南的部分地區。但在我國古代,長臂猿的分布遍及整個中國南方,最北一度達到陜西地區。西安市郊的神禾塬曾發掘出一座先秦大墓,其墓主人據考為秦始皇的祖母夏太后。在這座大墓中,考古學家就出土了一具長臂猿遺骸,經鑒定,其與任何現存長臂猿都不同,因此被命名為新物種“帝國君子長臂猿”。

白帝城位于重慶奉節瞿塘峽一帶,地處長江之北,距離西安400 多千米,之間沒有大的水系阻隔,分布在陜西南部的長臂猿足以越過秦嶺,進入三峽地帶。所以,李白當年聽到的猿啼,極有可能就是帝國君子長臂猿所發出的。

不過,為何一種猿類會被冠以“君子”之名呢?這是因為古人通過對長臂猿的觀察,發現它們深居叢林,不侵田地,叫聲悠揚且動作優美,其風度與儒家所提倡的君子如出一轍。因此,人們便將長臂猿視作君子的象征。2017 年由中國科學家命名的高黎貢山長臂猿新種——“天行長臂猿”,其名稱也是取“天行健,君子以自強不息”之意。

中唐大詩人柳宗元曾作《憎王孫文》,文中對猿和猴進行了對比,柳宗元夸贊“猨”(長臂猿),是“居相愛,食相先,行有列,飲有序”的懂禮好義之獸;至于“王孫”(獼猴),則“外以敗物兮,內以爭群……盜取民食兮,私己不分”,乃代表小人的惡獸。柳宗元在文中以猿自喻,將官場中的種種惡徒比作獼猴,表達了自己不與腐朽勢力同流合污的堅定立場。

柳宗元如此,作為他詩壇先輩的李白,是否也在其《早發白帝城》一詩中借千里猿啼以托物言志,抒發自己高潔如蘭的君子情操呢?隨著李白的仙逝,真相已經無從查考。寫下《早發白帝城》不到3 年,“詩仙”就在貧病交加中離世。而三峽的猿啼,也伴隨盛唐的離去成為絕響。

在盛唐之后的千年光陰里,中國的長臂猿迅速消失,三峽、華南、川蜀等地的長臂猿至明、清兩朝全部滅絕。中國現存的野生長臂猿整體數量已不到2 000 只,亟須得到更加有力的保護。

白鷺

在唐朝,“鴛鴦”指的其實是赤麻鴨,它是一種真正一夫一妻制的鳥

中國本土的孔雀:綠孔雀,目前數量已十分稀少,為國家一級保護野生動物

“詩仙”筆下的飛禽世界

在《長安三萬里》中,出現了不少我國本土的鳥類,有翱翔天際的大雕、縱游寰宇的仙鶴、翩然江上的白鷺、孑然凄厲的孤雁等。影片中,這些鳥類形象也非常注重還原現實。比如白鷺,就忠實地呈現了現實中白鷺足部的“一點黃”,這是白鷺區別于其近親黃嘴白鷺(足部全黑)的重要特征。

縱覽李白的詩詞,我們能夠發現一個更豐富多彩的飛禽世界。據統計,李白詩詞中提到的既有黃鸝、孔雀、鴻雁、鴛鴦等現實中的鳥類,也有大鵬、鳳凰、青鸞之類的神鳥,加起來總共達60 多種。其中既有“大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里”的豪邁,也不乏“趙瑟初停鳳凰柱,蜀琴欲奏鴛鴦弦”的典雅、“宮女如花滿春殿,只今惟有鷓鴣飛”之悲戚。

通過詩詞,我們不難發現,在李白豐富的精神世界中,各種禽鳥占據著重要的一席之地,鷹、鵬承載他的熱情與壯志,仙鶴代表他對道法的鐘情,鴛鴦則暗藏其真摯的感情。直到辭別塵世之際,李白仍在絕筆《臨終歌》中高唱“大鵬飛兮振八裔,中天摧兮力不濟”,這既是對其豪邁一生的寫照,又是其對晚年無力回天的不甘與嘆息。

藏于北京故宮博物院的唐代《簪花仕女圖》,右下角畫有一只仙鶴

唐代褐釉鳳凰紋扁壺

“詩仙”不羈的魂魄已然乘鵬而去,飛向萬里之外的云霄。其詩詞震古爍今,成為中華文明豐富的精神遺產,在一代代華夏兒女間傳唱。

而那些啟發了古人想象力的自然生靈,卻在人類的獵殺、自然環境的喪失中不斷減少,直至走向永恒的滅絕。生命一旦消失,就再也不可能回歸。

在10 月4 日“世界動物日”到來之際,讓我們攜手愛護動物、尊重動物,正視、善待與人類息息相關的動物,為所有動物創造一個更美好的世界。將唐代先人眼中的自然之美、生靈之奇傳至萬代,是我們每一個當代人不可推卸的責任。