麻醉方式對髖關節置換術后肺部感染影響的meta分析*

張大學,陽世偉△

(1.安徽醫科大學護理學院,安徽合肥 230031;2.安徽醫科大學深圳二院臨床學院(深圳市第二人民醫院科研教學部),廣東深圳 518000)

隨著人口老齡化進程的加速,骨折人群的發生數量逐年增加[1-2]。老年人通常患有骨質疏松癥及各種合并癥,很容易導致股骨頸骨折的發生[3-4]。對于股骨頸骨折,最佳的處理方式就是進行髖關節置換術,其能夠提高患者康復率,降低其死亡率[4]。然而,呂科瓊等[6]對126例全髖關節置換術患者進行研究時發現,35例患者發生術后肺部感染(27.78%)。然而,肺部感染是圍手術期患者出現死亡的重要潛在因素[7]。有研究表明,不同麻醉方式對患者術后并發癥和病死率有影響,其中椎管內麻醉對髖關節置換術患者預后有潛在的好處[8-9]。然而,也有研究表明,全身麻醉(全麻)與椎管內麻醉在肺部感染發生率方面無顯著差異[10]。因此,關于麻醉方式是否能降低髖關節置換術后肺部感染發生率,目前仍存在爭議。本研究探討了不同麻醉方式對髖關節置換術后肺部感染的影響。

1 資料與方法

1.1檢索策略 檢索PubMed、CochrianeLibriariy、Web of Science、EMbase、中國知網、維普、萬方等數據庫。中文檢索策略:(“全麻”OR“全身麻醉”OR“椎管內麻醉”OR“腰麻”OR“蛛網膜下腔阻滯”OR“硬膜外麻醉”OR“腰硬聯合麻醉”)AND(“髖部骨折”OR“髖關節置換術”OR“人工髖關節置換”)AND(“肺炎”OR“肺部感染”OR“肺部并發癥”)。英文檢索策略:(“hip fracture”OR“hip replacement”OR“artificial hip replacement”OR“total hip arthroplasty”)AND(“general anesthesia”)AND(“spinal anesthesia”OR“intrathecal anesthesia”OR“subarachnoid block”OR“epidural block”)AND(“pneumonia”OR“lung infection”OR“pulmonary complications”OR“pulmonary infection”)AND(“randomized controlled trial”)。檢索時間為各數據庫建立至2021年9月。

1.2納入及排除標準 納入標準:(1)年齡大于18歲;(2)初次行髖關節置換術;(3)術前無肺部感染;(4)無椎管內麻醉禁忌證和麻醉藥品過敏史;(5)認知功能正常;(6)隨機對照研究,患者性別不限;(7)研究內容為不同麻醉方式對髖關節置換術后肺部感染的影響。排除標準:(1)非原始研究;(2)合并其他部位的骨折;(3)有意識障礙、脊柱疾病、精神或神經相關疾病;(4)數據不完整或無法使用;(5)學位論文、綜述或會議論文、文獻質量評價較低的文獻等。

1.3文獻資料提取 將所有文獻導入NoteExpress軟件中,先由2名研究者單獨閱讀文章標題及摘要進行初篩,初篩后的文獻通過閱讀全文進行再次篩選,確定納入文獻后提取資料。在資料提取時,如果出現不同意見,可通過討論或由第3名研究者決定。

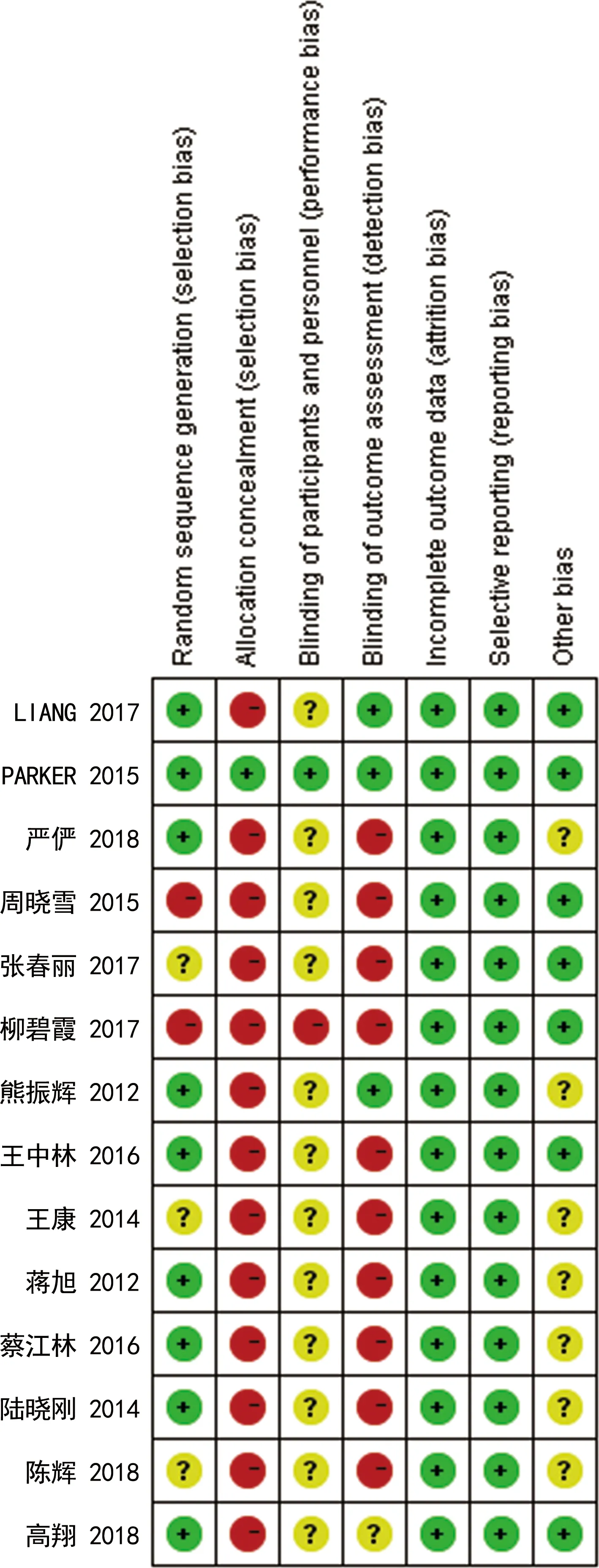

1.4文獻質量評價 采用Cochrane手冊推薦的Cochrane風險偏倚評估工具,從隨機序列產生、分配隱藏、實施偏倚、測量偏倚、隨訪偏倚、報告偏倚、其他偏倚7方面[11]對已納入文獻進行質量評價,2名評價員結論不一致時,由第3名研究者進行指導。

2 結 果

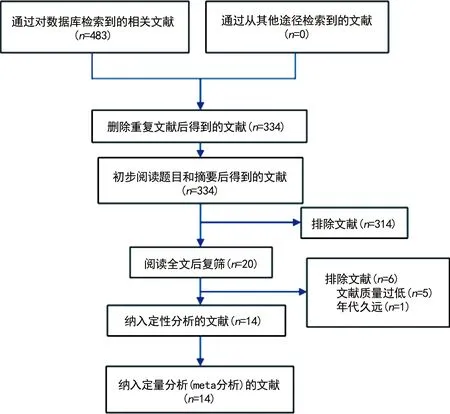

2.1文獻檢索結果 初步檢索獲得文獻483篇,去除重復文獻、閱讀題目及摘要后對獲得的20篇文獻進行全文閱讀,最終納入文獻14篇,其中英文文獻2篇[12-13],中文文獻12篇[14-25]。文獻篩選流程見圖1。

圖1 文獻篩選流程及結果

2.2納入文獻的基本特征 納入的14篇文獻為隨機對照研究,其中觀察組麻醉方式為椎管內麻醉,對照組麻醉方式為全麻。納入研究對象共1 478例,其中觀察組770例,對照組708例。文獻公開發表時間為2012-2018年。納入文獻基本特征見表1。

表1 納入文獻基本特征

2.3納入文獻質量評價 納入文獻的偏倚風險評估情況見圖2。

圖2 偏倚風險評估圖

2.4meta分析結果 納入的14篇文獻具有較好同質性(I2=0,P>0.05),故采用固定效應模型進行分析,結果顯示,觀察組術后肺部感染發生率低于對照組,差異有統計學意義(Z=6.59,OR=0.21,95%CI:0.13~0.33,P<0.001)。

將觀察組按椎管內麻醉方式進一步分組,排除未說明具體椎管內麻醉方式的文獻1篇[22],其中4篇[13-14,16,19]為腰麻/硬膜外麻醉(腰麻/硬膜外麻醉亞組),9篇[12,15,17-18,20-21,23-25]為腰硬聯合麻醉(腰硬聯合麻醉亞組)。各亞組文獻具有較好同質性(I2=0,P>0.05),故采用固定效應模型進行分析,結果顯示,腰麻/硬膜外麻醉亞組(Z=2.24,OR=0.29,95%CI:0.10~0.86)、腰硬聯合麻醉亞組(Z=6.12,OR=0.19,95%CI:0.11~0.32)術后肺部感染發生率均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。腰麻/硬膜外麻醉亞組、腰硬聯合麻醉亞組術后肺部感染發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

將觀察組按患者年齡進一步分組,其中4篇[17,20,22,24]年齡為50~65歲的文獻為50~65歲亞組,10篇[12-16,18-19,21,23,25]年齡大于65歲的文獻為(>65歲亞組)。各亞組文獻具有較好同質性(I2=0,P>0.05),故采用固定效應模型進行分析,結果顯示,50~65歲亞組(Z=3.68,OR=0.22,95%CI:0.10~0.49)、>65歲亞組(Z=5.46,OR=0.20,95%CI:0.12~0.36)術后肺部感染發生率均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討 論

3.1髖關節置換術后肺部感染的危險因素分析 髖關節置換術作為老年髖部骨折患者首選的處理方式[5],能夠很好地改善患者的生活方式。在髖關節置換術中,采用全麻或椎管內麻醉一直存在爭議[8-9,26]。國外研究表明,全麻導致的并發癥發生率高于局部麻醉(局麻),但關于全麻是否為肺部感染的危險因素并未加以說明[27]。另外,國外關于髖關節置換術麻醉方式的研究結論也不一致,如美國和英國認為全麻和局麻都可行,而澳大利亞和蘇格蘭的相關指南則認為局麻優于全麻[28]。本研究結果顯示,椎管內麻醉患者髖關節置換術后肺部感染發生率低于全麻患者。提示麻醉方式可能是髖關節置換術后肺部感染的危險因素之一。

老年患者骨折大多因為跌倒、骨質疏松等原因[29]。由于老年患者器官衰老、生理功能下降,同時伴有各種慢性疾病,如高血壓、糖尿病、慢性肺疾病等,因此手術會使其機體防御機能遭到破壞。老年髖關節置換術患者術后需要長時間臥床,活動受限,導致氣道分泌物隨重力流向肺底,再加上老年患者呼吸道黏膜萎縮,纖毛運動不良,咳嗽反射減弱,氣道分泌物易于滯留且分泌物多,使呼吸道痰液更不易咳出,因此易造成肺部感染。有研究結果顯示,髖關節置換術后3個月內脫位發生率為0.6%~7.0%[30]。為了預防術后脫位的發生,術后患肢需要進行皮牽引,進而使患者活動空間進一步縮小,更加不利于患者肺功能的恢復。研究顯示,全髖關節置換術后肺部感染的影響因素包括麻醉方式、高齡、合并基礎疾病、日常活動受限等,另外還有手術時間、住院時間過長及長期使用激素等原因[6]。

3.2椎管內麻醉可降低髖關節置換術后肺部感染發生率 本研究結果顯示,觀察組術后肺部感染發生率顯著低于對照組。有研究顯示,腰麻患者在手術過程中生命體征穩定,對手術所產生的應激反應輕,術后可早期活動,從而降低肺部感染發生率[16]。此外,腰麻可降低交感神經張力,促進肢體血液循環,改善血液高凝狀態,進而減少靜脈血栓發生風險[31-32]。硬膜外麻醉作為椎管內麻醉方式之一,不會導致患者延髓發生功能障礙[14],因此不會影響患者呼吸功能。劉娟等[33]研究發現,通過硬膜外麻醉,借助微量泵持續給藥,對患者血流動力學影響小。該方式既能保證麻醉效果,又能減少麻醉藥物使用及術中失血量,有利于維持循環穩定,提高圍手術期安全性[34]。

有研究顯示,硬膜外麻醉可減少應激反應,降低患者術后惡心、嘔吐發生率,進而減少誤吸可能,從而降低肺部感染發生率[35-36]。HUANG等[37]對患者實施硬膜外麻醉聯合全麻時發現,患者術后肺部感染發生率明顯降低,且在生理和心理方面的信心得到增強。此外,硬膜外麻醉可減輕患者機體炎性反應,減少細胞溶酶體酶釋放及氧離子生成,促進組織愈合。姜攀等[38]研究發現,當麻醉誘導時間較長時,需要不斷增加麻醉藥用量,最終可能會導致呼吸抑制[33],引起呼吸系統相關疾病。

腰硬聯合麻醉兼具腰麻和硬膜外麻醉2種麻醉方式的優點。?AKICI等[39]研究表明,腰硬聯合麻醉在患者術中和術后產生了良好的效果,有可能代替全麻。腰硬聯合麻醉具有藥物用量小、起效時間快、麻醉效果明顯、血流動力學穩定等優點,同時又具有硬膜外麻醉的可持續性,便于控制麻醉平面,術后可根據患者實際情況將硬膜外導管進行適當保留,進而達到減輕疼痛的目的,其對患者生理功能的影響可降至最小[8,21,40]。因此,對于高危患者,尤其是在下肢骨科手術中,推薦腰硬聯合麻醉方式[41]。有研究結果顯示,腰硬聯合麻醉優于單一的麻醉方式,可提高患者血氧飽和度,增強呼吸功能等指標,其主要原因是腰硬聯合麻醉減少了麻醉藥物使用劑量,降低了機體代謝藥物的負擔,可促進患者自主呼吸[38]。由于麻醉具有一定的免疫抑制性,腰硬聯合麻醉可有效抑制圍手術期應激反應,而且在老年髖關節置換術患者中起效更快。腰硬聯合麻醉在麻醉疼痛控制方面優于全麻,對患者呼吸功能影響較小[42-43],可降低患者術后感染病原菌的概率[44]。

全麻作為一種常見的麻醉方式,具有起效快、容易控制[45]、術中效果穩定、術后患者蘇醒快等優點。全麻對于有合并癥、心肺功能受損嚴重或身體情況較差患者來說具有一定優勢,但其對于呼吸系統和循環系統的干擾比較大,在麻醉誘導插管或拔管時會使患者產生較大應激反應,易導致患者循環系統波動。術后及麻醉蘇醒期間,老年患者呼吸功能恢復較差時會引起肺炎、肺不張等情況[46-47]。

有研究顯示,氣管插管全麻患者術后肺部感染發生率高于非插管患者[48]。患者插管后,氣道與外界直接相通,防御感染的第一道防線遭破壞,加之全麻過程中氣道壓力反常、氣道分泌物的聚集、咽喉部和氣管壁損傷、呼吸回路污染等均可增加術后肺部感染發生率[49-50]。全麻同時會引起肺不張、肺損傷[51],再加上使用過多的阿片類藥物,最終導致肺氣體交換障礙和低氧血癥,增加術后肺部感染和呼吸衰竭風險。

綜上所述,椎管內麻醉優于全身麻醉,可降低髖關節置換術后肺部感染發生率。本研究納入的14篇文獻多數為小樣本研究,樣本量可能存在不足;納入的文獻大部分為中文文獻,文獻內容受限,可能導致結果的全面性不足。此外,本研究僅考慮了年齡這一混雜因素,未考慮其他混雜因素,可能會導致研究結果發生偏倚。