高職“紡紗工藝設計與實施”課程改革

劉佳明,吳佳林

(廣東職業技術學院,廣東 佛山 528500)

現代輕工紡織是廣東省十大戰略性支柱產業,《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》指出:到2025年,廣東省現代輕工紡織產業營業收入超3萬億元,形成國內領先、具有全球競爭力的現代輕工紡織產業集群[1]。

廣東職業技術學院作為一所以輕工紡織為特色的高職院校,每年為廣東當地輸送超800名紡織相關專業畢業生,承擔了為廣東當地輕工紡織產業發展輸送技術技能人才的重要職責。紡紗工藝設計與實施課程作為該校現代紡織技術專業的基礎核心課程,對培養滿足當下崗位需求的人才具有重要作用。

通過對該校學生主要就業地區廣東省的崗位需求進行調研分析,結合企業對紗線相關人才的需求,開展紡紗工藝設計與實施課程改革。

1 課程現有問題

1.1 課程標準不滿足崗位需求

廣東省是我國重要的紡織品生產和出口地,有著獨有的紗線崗位需求,擁有3萬多家紡織出口企業,其中超過90%的紗線都是通過外采獲得[2]。所以廣東當地企業對于紡紗生產技術人員的需求并不強烈,而對具有紗線銷售、設計及跟單的專業人才需求旺盛。但是現有教材中,超過90%的教學內容放在了紡紗生產工藝上,而對新產品、新技術的講解不足10%,學生難以把握當下紡紗技術及新型紗線產品的發展趨勢,對市場了解不足,崗位匹配度不高。

1.2 教學內容滯后于社會發展

即使是面對有紡紗生產技術要求的崗位,依然存在學生學而無用的問題。因為隨著機電一體化的提升,粗細聯、細絡聯、清梳聯、在線監測等智能化、高速化設備廣泛應用,傳統的機械傳動方式在現代化的工廠中已經很少采用,但是教學內容中對智能化、數字化技術講解較少,卻花費大量篇幅講解機械傳動工藝計算,整個教學內容已經不能滿足現代紡紗企業的生產需求[3]。

1.3 教學手段不利于學生發展

紡紗工藝作為一門理論性強、知識點多的課程,又通常在高職學生入學第一學年開課,學生未接觸過紡紗原理與設備,缺少紡紗基礎認知,造成學習困難。而在授課過程中,教師多以講授法進行知識講解,缺少教學方法、教學資源、教學手段的創新應用,并且大部分高職院校實訓設備短缺,學生缺少實踐操作,使得整門課程更加晦澀難懂,學生學習效果不理想。

2 改革探究

2.1 課程標準改革,優化課時安排

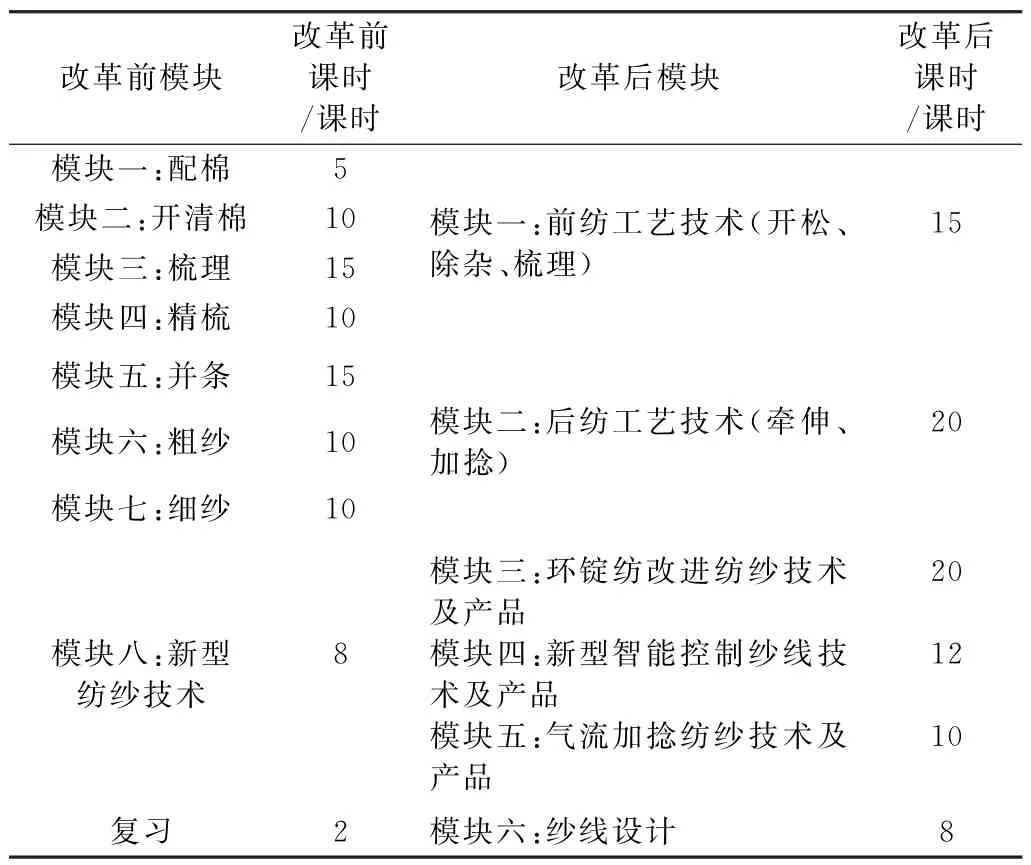

課程標準的改革重點放在對課時安排進行改革。第一,結合學生就業崗位需求,減少傳統精紡棉紗工藝設計與實施的課時量,將原本75課時的傳統精紡棉紗工藝縮減到35課時,并將教學目標的重點從知識目標轉移到能力目標,提高學生利用基礎紡紗原理進行工藝設計及問題解決的能力。第二,將原本僅有8個課時的新型紡紗技術分解成為3個模塊,包含環錠紡改進紡紗技術及產品、新型智能控制紗線技術及產品、氣流加捻紡紗技術及產品,共計42課時,通過增加新型紡紗技術的課時安排,學生能夠更好地了解當下紡紗技術及新型紗線產品,有利于對接紡織跟單及銷售崗位需求。第三,增加8個課時的紗線設計實操訓練考核,提高學生的實操能力。在保證掌握基本紡紗技術的基礎上,學生能夠靈活變通,對各類新型紡紗技術有更深的了解。改革前后的課時對比見表1。

表1 改革前后課程標準中課時安排

2.2 教學內容更新,緊跟發展趨勢

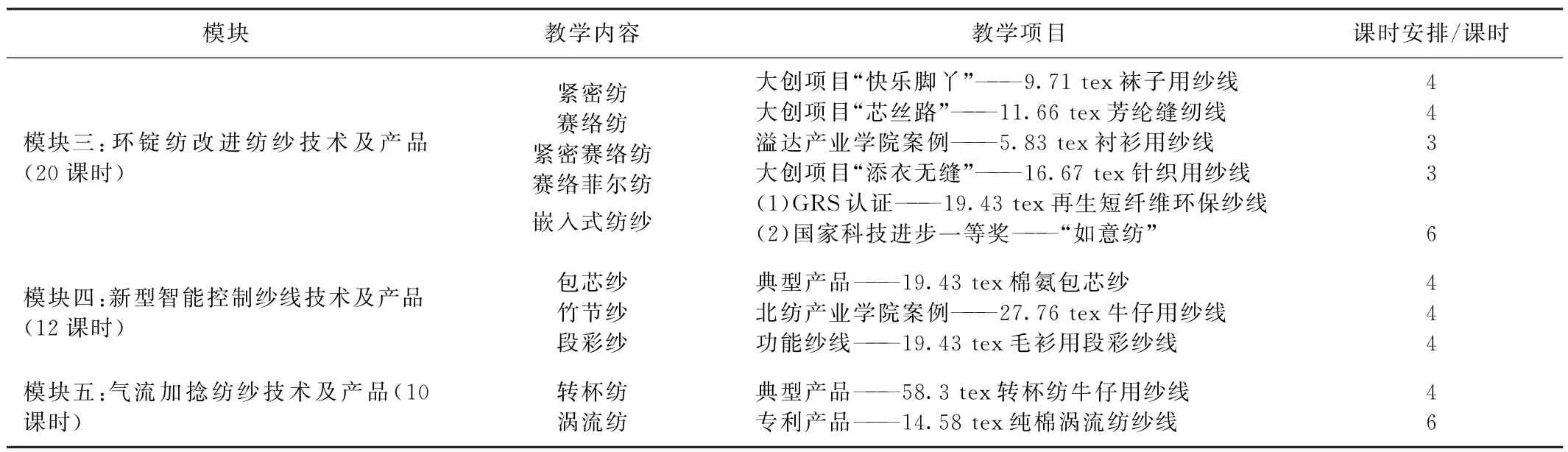

依照《國家職業教育改革實施方案》等文件指示精神,職業教育應拓展教學內容深度和廣度,體現產業發展新趨勢、新業態、新模式。因此,對教學內容進行更新調整。第一,摒棄陳舊教學內容,不再講解機械設備傳動構造及傳動工藝計算。第二,對紡紗原理部分教學內容進行精簡,弱化了梳理的三大作用,牽伸的實質,假捻捻陷的捻度傳遞等內容的原理講解,但是加強理論應用,將理論指導實踐應用作為教學重點。第三增加了紡紗智能化及紡紗新技術的講解,在教學內容中添加了紗線在線質量檢測、自動配棉、細紗斷頭檢測及自動接頭、自動落紗、粗細聯、高速錠子等智能化數字化紡紗技術和設備[4-6],并拓展了新型紡紗技術授課內容,對新型紡紗技術及產品、紗線產品設計生產等行業新技術、新產品進行講解。新型紡紗技術及產品教學內容及課時安排見表2。

表2 新型紡紗技術教學內容及課時安排

2.3 應用虛擬仿真,豐富教學手段

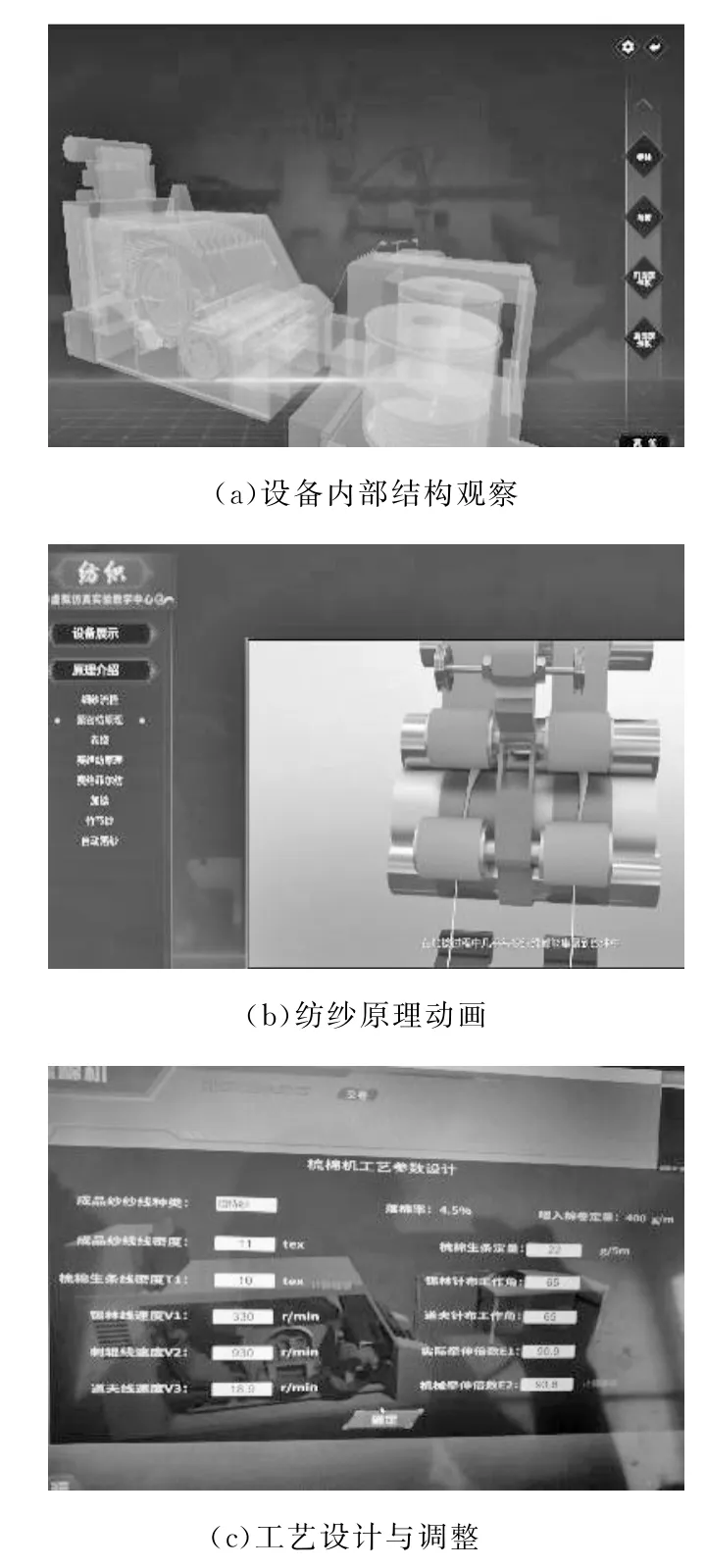

因為紡紗流程長、設備價值高,高校實訓設備比較短缺,學生在實訓中難以進行大量的操作來提升工藝設計能力和實操本領。為此,廣東職業技術學院加大了虛擬仿真平臺建設,建設的“基于紡織服裝全產業鏈的職業教育虛擬仿真實訓基地”被評為國家職業教育示范性虛擬仿真實訓基地。在紡紗工藝設計與實施課程授課中,通過虛擬仿真對設備結構進行拆解,學生能夠通過多角度觀察設備組件,解決了紡紗設備內部結構難以觀測的問題,大大提高了教學效率;通過虛擬仿真,將晦澀難懂的紡紗原理以動畫形式進行呈現,方便學生了解紡紗原理,為精簡相應課程教學內容提供支持和幫助;通過虛擬仿真進行工藝參數的設計和調整,解決了實訓設備受限、實訓操作機會有限的問題,學生通過虛擬仿真掌握正確的工藝設計方法,得到合理的工藝參數,然后結合8個課時(模塊六:紗線設計)的實訓操作,實現虛實結合,提高學生的紡紗工藝設計與實施能力。虛擬仿真在教學實踐中的應用如圖1所示。

圖1 虛擬仿真在教學實踐中的應用

2.4 強化專創融合,提升學習效果

將專業課程和學生的創新創業相結合,結合企業崗位發展需求,在教學內容中加強了新型紡紗技術的講解與實操,在授課過程中引入專利化產品技術,通過大學生創新創業項目中涉及的紡紗技術和產品開展案例教學和項目化教學,培養學生的創新思維和創新意識,積極引導學生通過所學知識進行產品設計,參加挑戰杯、互聯網+等創新創業比賽,將紡紗工藝設計與實施打造成基礎牢、創新強的專創融合課程[7-8]。

3 改革成果

3.1 學生學習興趣提高

該課程的改革得到了學生的認可,課堂氣氛更加活躍,學生的紗線工藝設計與實施能力得到提升,并且對紡紗新技術、新產品有了更深的理解,學生對教師的教學測評打出更高分數。

3.2 學生獲得企業認可

經過課程改革后的畢業生,獲得了更多的就業機會,并且能夠更快地適應工作崗位,19級畢業生中有12名同學從事紗線跟單和銷售工作,4名同學從事紡紗工藝設計及生產管理工作,是近三屆畢業生中,從事紡紗相關工作人數最多的一屆,20級有6名學生進入溢達訂單班從事紡紗生產技術管理工作,并獲得企業高度評價。

3.3 學生獲多項賽事獎項

學生能夠利用課堂所學的技術技能本領,參與到各類比賽中,有12名同學參加了互聯網+、挑戰杯比賽,從事紗線相關技術和產品創新,獲得互聯網+省金獎1項,銀獎3項,挑戰杯金獎2項,銀獎4項。有10名同學參加全國紡織類大學生工程訓練綜合能力(虛擬仿真)——高職現代紡織組競賽,在全國9項一等獎中獨占3項,充分體現了學生在虛擬仿真方面的學習成果。

4 結束語

通過對紡紗工藝設計與實施課程的改革,培養了學生從事紡紗相關工作的技術技能本領,提升了學生的思維能力和創新意識,使學生能夠更好地對接工作崗位需求,也為其他高職院校相關課程改革提供了經驗。