高海拔地區鐵路隧道施工設備數字化改造及控制技術研究*

趙鵬鵬,曾建國,郝傳志,徐 鋒,王 維

(中建鐵路投資建設集團有限公司,北京 102629)

0 引言

在復雜地質環境及惡劣施工條件影響下,川藏鐵路隧道在施工過程中面臨軟巖大變形、突泥突水、巖爆及冒頂等工程災害,加大了施工難度。

本文通過實地調研及隧道施工現場實際情況,提出鑿巖臺車、除塵臺車、襯砌臺車及濕噴機等設備的數字化改造方案,通過對硬件改造及軟件升級,使設備能獲得各類實時數據及關鍵參數;基于BIM+GIS技術的隧道場景化物聯交互集成控制系統,將獲取的數據對接到該系統中,完善系統功能,以覆蓋隧道建造全周期,集成地勘信息、設計信息、綜合監測、超前地質預報、人員設備定位、電子圍欄、監控量測等信息,實現相關信息與實體環境硬件間的有機異構融合,能對現場進行實時控制,以實現隧道數字化建造。

1 隧道施工環境調查與分析

通過對川藏沿線及某標段實地調研,了解到川藏鐵路沿線具有地形地質及氣候條件復雜多變、生態環境脆弱、板塊運動強烈、地質災害頻繁等特點,使工程施工難度艱巨,因此項目采用三臂鑿巖臺車、濕噴機、襯砌臺車等大型設備施工。

三臂鑿巖臺車型號為ZYS113G,可實現自動加卸桿、自動潤滑、自動精準定位、自動輪廓掃描功能,保護施工人員安全,具備在復雜風險環境下遠程操控作業功能;可實現管棚、超前鉆探、爆破、錨桿孔等多類鉆孔作業。濕噴機型號為GHP3017E,泵送系統采用大缸徑長行程混凝土泵,耐磨性好且吸料能力強;混凝土輸送管采用大通徑耐磨管道,抗堵管能力強;工作臂施工無盲區,機動靈活轉場方便,可同時兼顧多個工作面,施工效率高;操作人員可遠距離操作,避免粉塵污染,人員需求少。襯砌臺車為CQZ1309AG-01型智能化模板臺車,采用360°旋轉混凝土布料機,管路自動伸縮,減小勞動強度;管路分層布置實現分層澆筑,克服一孔到底和料斗溜槽無壓輸送造成的混凝土離析、人字坡冷縫弊端;插入式與附著式組合振搗:拱頂采用4臺插入式振動器,在拱肩與拱墻配置24臺氣動振動器,實現自動行走,混凝土自動布料與分窗入模。

由上述分析可知,川藏鐵路項目采用大型機械設備施工雖具備諸多優勢,能提高效率、加快進度,但在施工過程中各設備間的系統性、關聯性不強,且各設備不具備數據采集、存儲能力,無法有效判斷設備工作時關鍵參數,不能對施工過程進行實時監測和控制。

2 隧道主要施工機械設備改造措施

2.1 三臂鑿巖臺車改造措施

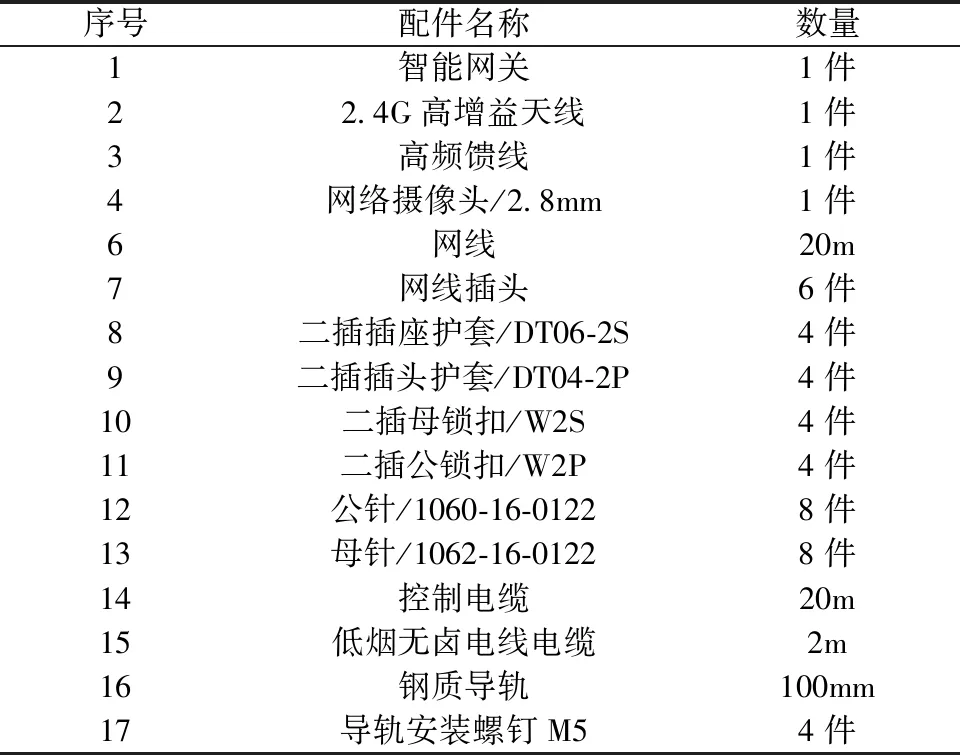

通過在現有裝備上安裝智能網關及車載網絡攝像頭等配件,滿足鑿巖臺車作業視頻監控、實時數據采集、工后日志在線傳輸等功能需求,具體所需配件如表1所示。

表1 三臂鑿巖臺車改造配件

通過上述改造,三臂鑿巖臺車可實現以下功能:①實現超前小導管/管棚數量及深度記錄存儲與傳輸;②實現開挖鉆孔日志記錄與傳輸(含時間、定位里程、位置坐標、鉆孔數量、鉆孔位置、鉆孔深度、炮眼布置圖等信息);③實現車載視頻監控及影像傳輸;④能在運行中24h實時獲取數據并通過工程現場既有網絡將相關數據傳輸給隧聯網平臺。

2.2 濕噴機改造措施

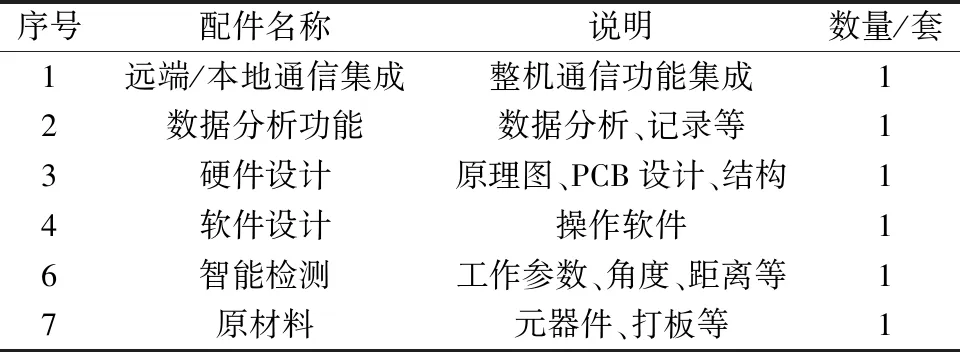

通過在現有裝備上增加硬件及軟件等配件,滿足濕噴機作業實時數據采集、存儲及在線傳輸等功能需求,具體所需配件如表2所示。

表2 濕噴機改造配件

通過上述改造,濕噴機可實現以下功能。

1)實現濕噴機施工參數(包括混凝土噴射方量、噴射速度、速凝劑消耗量、速凝劑摻比、風壓等)的自動記錄、讀取、上傳功能,并通過工程現場既有網絡將相關數據傳輸給隧聯網平臺。

2)通過加裝智能空間感知系統,實時監測噴頭與受噴面的角度和垂直距離,并通過工程現場既有網絡將相關數據傳輸給隧聯網平臺。

3)網格化隧洞空間待噴區域,對該區域完成噴涂參數的統計并輸出至可視化數字終端。

4)擴展CAN通信接口,將車體本身參數信息化,定向實時觸發車體自身傳感器通信,得到實時噴射混凝土量、速凝劑量、風壓、混凝土量與速凝劑量配合比參數。同時,將所得參數與當前所在的網格化區域同步序列化至Pickle本地文件,以便后期數據記錄、分析、查詢。

2.3 襯砌臺車改造措施

通過在現有襯砌臺車上增加協議轉換模塊,隧道內襯砌臺車通過協議轉換模塊將臺車內部數據通過TCP或485轉換成MQTT協議發送到指定的信息采集系統,現場需提供網絡接口,可使用有線網絡或4G網絡,具體所需配件如下:協議轉換模塊1套,安裝附件1套。

通過上述改造,襯砌臺車可實現以下功能。

1)實現襯砌臺車施工參數(包括混凝土澆筑方量、澆筑壓力、拱頂壓力、澆筑溫度、工作效率、作業時間等)的自動記錄、讀取、上傳功能,通過工程現場既有網絡傳輸給已開發的隧聯網平臺。

2)通過協議轉換模塊,將相關施工參數通過工程現場既有網絡傳輸給隧聯網平臺。

3)可在運行中24h實時獲取數據并通過工程現場既有網絡將相關數據傳輸給隧聯網平臺。

2.4 除塵臺車改造措施

通過在現有高原普通型除塵臺車上增加智能網關及粉塵濃度傳感器,滿足除塵信息化數據采集傳輸的功能需求,具體所需配件如表3所示。

表3 除塵臺車改造配件

通過上述改造,除塵臺車可實現以下功能。

1)實現除塵臺車施工參數(包括粉塵濃度、除塵風量、作業時間等)的自動記錄、讀取、上傳功能,通過工程現場既有網絡傳輸給已開發的隧聯網平臺。

2)可在運行中24h實時獲取數據并通過工程現場既有網絡將相關數據傳輸給隧聯網平臺。

3 隧道數字化建造控制技術

3.1 隧道洞內網絡布設

為滿足隧道施工過程中設備數據傳輸要求,施工隧道內布置良好的網絡環境。

3.1.1網絡配置標準

按現場可能的最大網絡負荷情況考慮隧道網絡配置,隧道內網絡配置如下:①最低帶寬承載能力為30Mbits/s(僅考慮裝備部分);②最大上行速率為30Mbits/s(隧道內向隧道外);③最大下行速率為4Mbits/s(隧道外向隧道內)。

3.1.2洞內典型供網

網絡按4.1.1節要求配置,同時隧道內網絡建設按裝備典型供網如下:①運營商網絡以光纖方式進洞;②在防水板臺車后襯砌臺車上布設信息化柜,光貓、路由器、交換機等網絡裝置可集成在其中;③在防水板臺車附近設置wifi發射點;④隧道內wifi雙通道設置,人機分流,避免干擾;⑤無線發射點與掌子面間信號盡量無遮擋,距離≤100m。

3.1.3設備供網

1)結構類設備供網 襯砌臺車直接通過有線連接方式,將運營商網絡接入臺車路由器,實現設備聯網。

2)移動類設備供網 通過配置鑿巖、除塵等設備自身搭載的智能網關,建立與隧道無線wifi間的網絡通道,裝備工作時,自主建立無線網絡連接,實現移動類裝備聯網,如圖1所示。

3.2 隧道施工可視化物聯交互控制技術

3.2.1隧道施工可視化物聯交互控制系統

隧道施工可視化物聯交互控制系統是以BIM+GIS與物聯異構融合技術為抓手,以“全要素、數據傳感、異構融合、交互”為核心,貫穿施工全過程,搭建“基于BIM+GIS技術的隧道場景化物聯交互控制系統平臺”,該平臺能覆蓋隧道建造全周期,集成地勘信息、設計信息、綜合監測、超前地質預報、人員設備定位、電子圍欄、監控量測及施工過程中各類關鍵施工數據等信息,實現虛擬信息與實體環境硬件間的有機異構融合。

該系統是一個項目實施級的管理工具,將隧道內人、機、料、法、環、測六要素運行的生產數據通過物聯網技術進行信息交互,可實現三維管理。同時,還可集成人員勞務信息、工裝生產數據、有害氣體監測、不良地質體信息、監控量測數據等,結合工程大數據技術,深度分析運算關鍵數據,優化開挖、初支參數等關鍵工序,以及安全、質量、進度、物資等環節中的決策管理,智能識別、定位、跟蹤、監控,如圖2所示。

圖2 隧道物聯交互系統

3.2.2隧道施工改造設備控制技術

本文通過對三臂鑿巖臺車、襯砌臺車等大型機械設備的數字化改造,使設備能自動采集、存儲施工過程中的關鍵參數,然后通過網絡將數據傳輸至隧道施工可視化物聯交互控制系統平臺;平臺能對數據進行集成、分析,對不安全的行為及因素做出預警,如能識別、判斷三臂鑿巖臺車鉆孔數量不足、鉆孔位置錯誤及鉆孔深度不夠等,襯砌臺車的澆筑壓力過大,濕噴機的噴射速度、角度及距離不符合要求,除塵臺車的除塵效果不達標、粉塵超標等問題,然后系統可根據預定的閾值發出指令,提醒相關管理人員及時采取措施,在過程中及時糾偏及控制,預防質量及安全問題發生;同時,基于隧道施工可視化平臺,可實時了解現場施工動態,合理調度現場各施工機械進行工序穿插,保證各類機械聯合作業的高效性及流暢性。

4 結語

本文基于對現場主要大型施工設備進行數字化改造,使相關設備能實時對現場施工過程中的施工關鍵數據進行采集、存儲及傳輸等;然后將相關施工參數通過工程現場既有網絡傳輸給隧道施工可視化物聯交互控制系統平臺,基于隧道施工可視化物聯交互控制系統,實時了解現場動態,判斷各項工作的合規性,對存在的問題及時自動做出反饋,從而減少人員投入、加快施工進度、降低安全質量風險、提升數字化建造水平等,從而能更好地控制現場。