我愛花生牛軋糖

胡海明

在品種繁多、口味各異的糖果家族中,花生牛軋糖是我的最愛。它蘊含著母親濃郁的愛,誘人的奶香也儲存了我童年時的美好回憶。

在那個物資匱乏、節衣縮食的年代,糖果算是稀罕物,而軟糖更是難覓。兒時我們還玩過一個“換糖交易”的游戲,一顆軟糖往往能換取兩三顆硬糖。

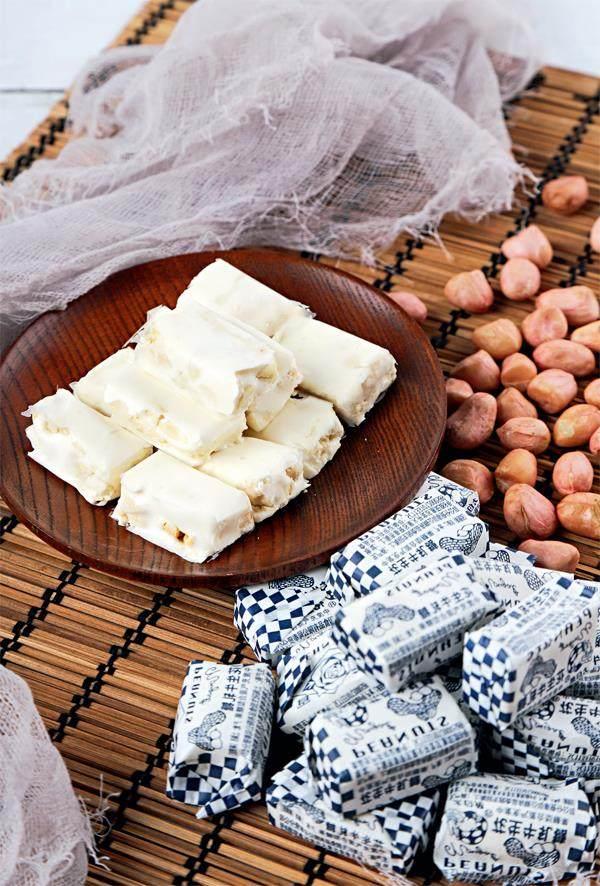

那年我正值垂髫之年。除夕夜,操持家務的母親小心翼翼地往瓷盤內倒了一些藍白相間、國際象棋棋盤圖案般包裝的方塊糖果,見我“貪婪”地“覬覦”著八仙桌上的果盤,生怕我意志薄弱禁不住誘惑,便告誡我?:“可不許偷吃噢,等到明天你大姨她們來了再吃!”

母親的話哪有實打實的糖果管用,趁母親去廚房做菜的當口,我偷偷從盤里拿了一顆,迅速剝去糖紙,放進嘴里,輕輕一咬,花生果仁濃郁的奶香頓時溢滿口腔,我不由驚嘆?:乖乖,這么好吃!從此,這種用紙裹著的糖果在我心里扎下了根。母親告訴我,這種糖叫花生牛軋糖!

只有在逢年過節時母親才會買點花生牛軋糖,知道我愛吃,她在分配糖果時對哥哥、姐姐實行限量供應,對我則敞開供應。僧多粥少,更多的時候,我只能在夢里咀嚼它的奶香。

踏上工作崗位后,物資供應大有改觀,“財務自由”成就了“糖果自由”,吃花生牛軋糖不再是淺嘗輒止,而是大快朵頤,就像西北大漢大碗喝酒、大塊吃肉,我平均每周要吃1?千克的花生牛軋糖,家人戲言?:“你呀,吃糖好比吃泡泡糖!”

因為太愛花生牛軋糖了,我對它的“前世今生”也作了一番探究。

“牛軋糖”是英語“nougat”的音譯,據考證,牛軋糖源自法國,而傳統牛軋糖的生產地以西班牙為主,主要成分為烤杏仁,其?次?為?蜜?糖?和?蛋?白。?從?檔?案?館?留?存?的?糖?紙上看,進口至中國銷售的牛軋糖多稱“鳥結糖”“紐結糖”,而“中國化”的花生牛軋糖則誕生于?1949?年前的華山糖果廠。藍白方格的包裝、注冊商標為“百花牌”的花生牛軋糖,選用優質花生與牛奶加工而成,一經推出便俘獲眾多國人的味蕾,成為天南海北競相追捧的暢銷產品。解放后,花生牛軋糖在國內歷次展銷會上受到廣泛好評,先后被評為上海市和輕工業部的優質產品。

20?世紀?90?年代末,華山糖果廠并入上海冠生園食品有限公司,從此,“百花牌”花生牛軋糖、“大白兔”奶糖、“天山”話梅糖成為冠生園食品公司引以為傲的“三劍客”。

改革開放后,我國各地生產的花生牛軋糖相繼面世,“福派園”“徐福記”“金冠”等知名糖果企業都生產花生牛軋糖。其間,我也品嘗過一些廠家生產、設計風格模仿得一模一樣的花生牛軋糖,可畢竟是“李鬼”,一是非常黏牙,二是濃烈的奶香猶如劣質的香水,完全不是我喜愛的那款花生牛軋糖。

我還是對外面包著一層用番薯粉、玉米粉或小麥粉等制成的、俗稱“糯米紙”的海派花生牛軋糖一往情深,畢竟它承載了太多的美好記憶。

這幾年我的血糖指標逐年攀升,醫生再三告誡要減少糖的攝入量,使我對花生牛軋糖“相見時難別亦難”。有一次去某大型超市,只見糖果柜前,我熟悉的花生牛軋糖堆成了小山,躲在一隅。我趁妻不注意買了一點,放一粒在口中慢慢咀嚼、細細品味,不由得皺起了眉頭。記憶中那種直抵心扉的醇濃奶香似乎漸行?漸遠……我有點悵然若失,難道鐘愛的那種味道只能在記憶中找尋?

有一年,妻因公去我國臺灣考察,帶回幾包“糖村”牌花生牛軋糖。撕開糖紙,輕輕一咬,口感扎實、奶油醇香、甜而不膩,咀嚼間回味無窮?:嗯,這才是暌違已久的滋味呢!妻擔心我貪吃,規定我每天只能吃一顆。只怪我意志太薄弱,一袋?250?克的花生牛軋糖如風卷殘云般,不一會兒就被我“消滅”了。記得有位美食家曾這么評價花生牛軋糖?:“人開心時可以吃,不開心時也可以吃。開心的時候吃,甜蜜可以被分享?;不開心的時候吃,感覺有人陪伴在自己身邊。”我想,此番感悟用在花生牛軋糖上堪稱點睛之筆。