洮河保護區蕨類植物調查及區系分析

李改香

在查閱資料和標本的基礎上,我們對洮河保護區蕨類植物資源進行了實地調查,保護區自然分布的蕨類植物有12 科19 屬40 種,占我國蕨類植物總科數、總屬數和總種數的19.0%、8.5%、1.6%。通過查清保護區蕨類植物區系性質、歸屬和起源,從科屬的區系分布特點進行了分析,對蕨類植物進行了全面的植物區系研究,與其生長的環境因子進行了初步的探討,為制訂保護區生物資源多樣性保護措施提供基礎數據,實現保護區可持續發展。

一、概況

甘肅洮河國家級自然保護區地處青藏高原向黃土高原的過渡帶,位于甘肅南部洮河中上游的迭山北坡,地理位置北緯34°10′07″~34°42′05″,東經102°46′02″~103°44′40″,保護區總面積287759.0 公頃,是以森林生態系統、珍稀野生動植物及棲息地為主要保護對象的特大型自然保護區。保護區海拔2400 米~4920 米,氣候為典型的山地寒溫型氣候,年平均日照時數2186 小時~2364 小時,年平均氣溫為-5.8℃~5.1℃,年均降水量為581 毫米~712 毫米。保護區有野生維管植物88 科377 屬1105 種,植物群落有8 個植被型組,20 個植被類型,19 個植被亞型,70 個植物群系。

二、調查內容與方法

首先在收集相關文獻資料、植被調查與文獻等資料的基礎上開展調查。

(一)樣線布設:按照機械抽樣的原理,分別在不同海拔、坡向、植被類型設置調查線路。調查線路的布局要盡可能全面且具有代表性,包括山脊、溝谷、坡向、海拔等。

(二)野外調查:線路調查時,對行走線路的所有蕨類植物均進行逐一調查。記錄分布地點、植被類型、生態環境、經緯度、海拔、土壤、出現頻度、習性、受威脅狀況等,同時對目標植物進行影像信息采集,拍攝其生境、群落、種群、個體、器官等不同層次的照片。調查結束后,對完整并具有代表性的目標植物進行標本采集。

(三)標本制作

采集的標本通過外業初步鑒定,經壓制、制作后,在內業階段對已初步鑒定的標本進行確認。進行鑒定時,主要依據《中國蕨類植物科屬志》、《中國植物志》(第一卷)、《中國蕨類多樣性與地理分布》等權威志書,以及甘肅省地方植物志書、調查區域已有的調查資料,咨詢專家等。鑒定到種以后,填寫鑒定簽,臘葉標本66份現存放于洮河保護區管護中心標本館。

三、分布特點

中國的蕨類植物約有2500 種,主要分布在西南和華南地區。洮河保護區分布有蕨類植物12 科19 屬40種,分別占我國蕨類植物總科數、總屬數和總種數的19.0%、8.5%、1.6%,資源相對缺乏,與保護區地處青藏高原邊緣地帶,氣候寒冷,不適宜蕨類植物生長環境有關,保護區現有的種類,主要是一些耐陰濕耐寒耐旱的中小型蕨類,是構成保護區生物多樣性不可或缺的組成部分。

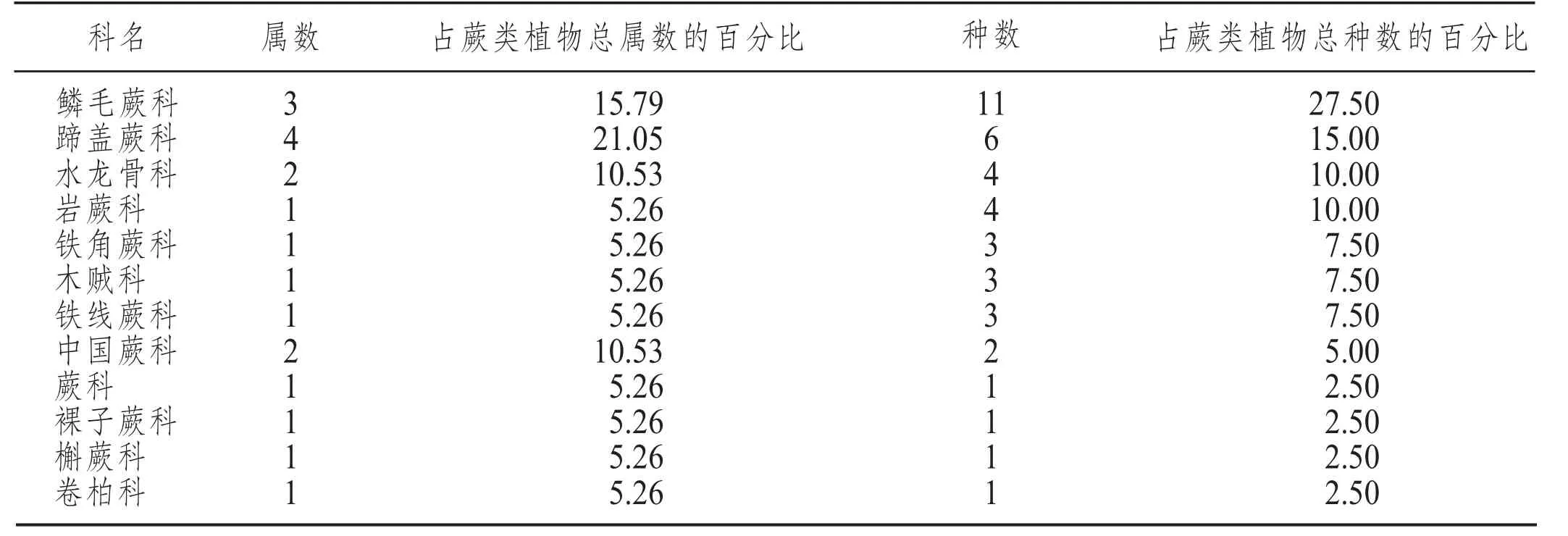

(一)科的數量統計分析

按照科內含有種數的多少對蕨類植物的12 個科進行了排序,蕨類植物各科所含有的種數均不多(表1)。其中,鱗毛蕨科在保護區分布的種類最多,有11種,占保護區蕨類植物總種數的27.50%。其次為蹄蓋蕨科,在保護區分布有6 個種,水龍骨科和巖蕨科均含有4 個種,這4 個科共計有25 種,占保護區蕨類植物總種數的62.50%,是保護區蕨類植物的優勢科。鐵線蕨科、鐵角蕨科和木賊科在保護區均分布有3 種,中國蕨科在保護區均分布有2 種,這4 個科的種數較少。蕨科、裸子蕨科、槲蕨科和卷柏科在保護區均只分布有1種。保護區的蕨類植物種類雖然不多,但既有在系統位置上較進化的科,如水龍骨科、蕨科等,也有比較原始的科,如木賊科和卷柏科等,還有一些處于進化系統中間位置的科,如鐵線蕨科、蹄蓋蕨科等。這些原始的、進化的和中間的科同時在保護區出現,說明該地區長期保存著蕨類植物可生存和發展的條件,使得保護區的蕨類植物在系統發育和進化上比較連貫。

表1 蕨類植物科的大小統計

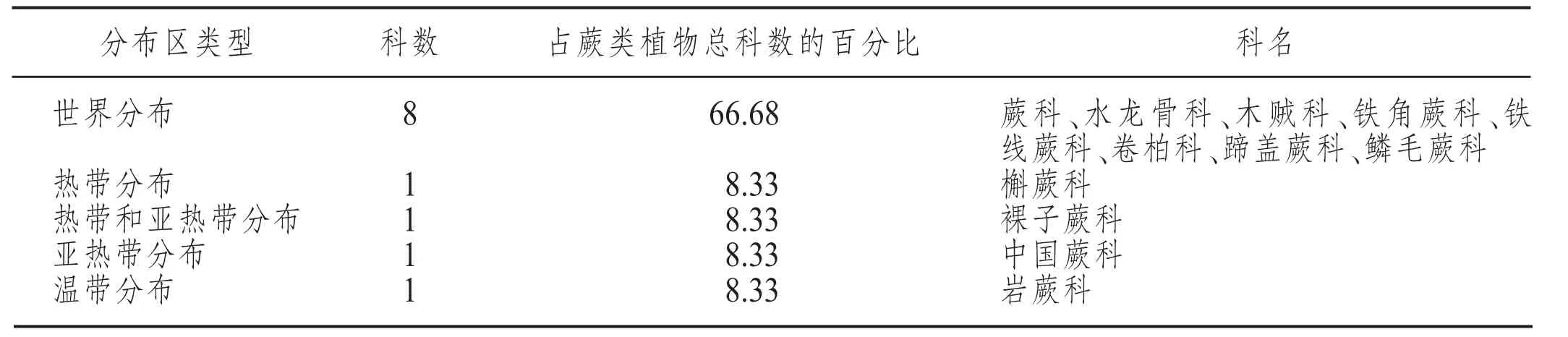

(二)科的分布區類型統計分析

將保護區蕨類植物科的分布區劃分為5 種類型,世界分布、熱帶分布、熱帶和亞熱帶分布、亞熱帶分布、溫帶分布(表2)。在各分布類型中,以世界分布科占主體,共8 科,占保護區蕨類植物總科數的66.68%,熱帶分布科,熱帶和亞熱帶分布科,亞熱帶分布科和溫帶分布科在保護區均僅有1 科,這4 種分布類型占保護區蕨類植物總科數的23.32%。因此,保護區蕨類植物科的分布區類型以世界分布為主。

表2 蕨類植物科的分布區類型統計

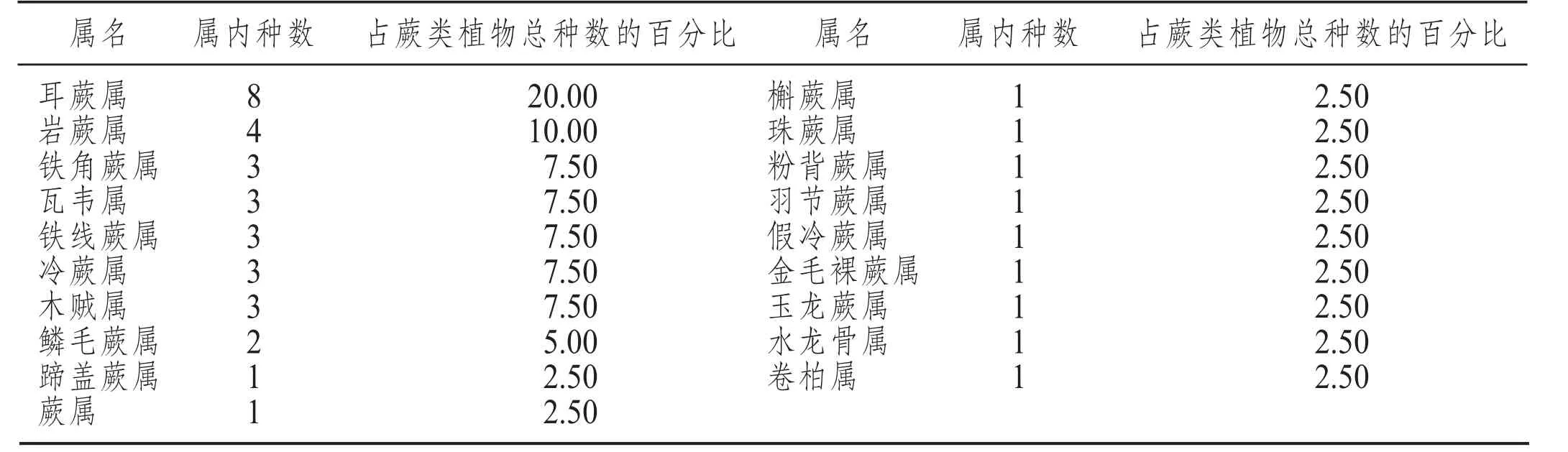

(三)屬的數量統計分析

根據屬內包含種的數量多少對保護區蕨類植物各屬進行了統計和排序(表3)。其中,耳蕨屬的種數最多,為8 種;其次為巖蕨屬,在保護區分布有4 種;鐵線蕨屬、冷蕨屬、鐵角蕨屬、瓦韋屬和木賊屬在保護區均分布有3 種;鱗毛蕨屬在保護區分布有2 種;其余11屬在保護區均只分布有1 種。可見蕨類植物各屬在保護區均只有少數種類的分布,進一步說明了保護區的氣候條件不適宜大多數蕨類植物的生長。

表3 蕨類植物屬的大小統計

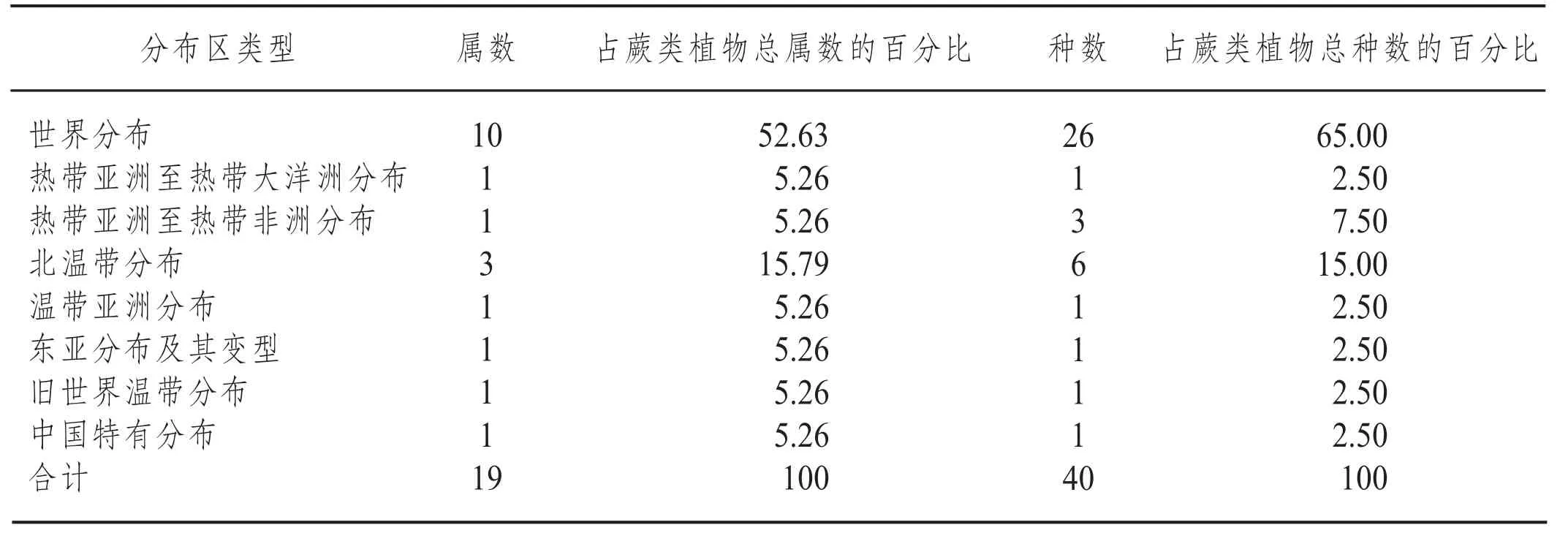

(四)屬的分布區類型統計分析

參考相關研究成果,并參照吳征鎰關于中國種子植物屬分布區的劃分標準,對甘肅洮河國家級自然保護區蕨類植物的19 屬的分布區類型進行了劃分(表4),劃分為世界分布、熱帶亞洲至熱帶大洋洲分布、熱帶亞洲至熱帶非洲分布、北溫帶分布、溫帶亞洲分布、東亞分布及其變型、舊世界溫帶分布和中國特有分布8 種分布類型。

表4 蕨類植物屬的分布區類型統計

1.世界分布

世界分布的屬在保護區占主體,共計10 屬26 種,占保護區蕨類植物總屬數的52.63%,總種數的65.00%。這些世界分布屬在全球的種類較多,但僅有少數耐寒的種類分布到了本保護區。保護區世界分布的屬有木賊屬、鐵角蕨屬、鱗毛蕨屬、鐵線蕨屬、冷蕨屬、蹄蓋蕨屬、耳蕨屬、蕨屬、粉背蕨屬和卷柏屬。

2.熱帶分布

熱帶分布共2 種類型,分別是熱帶亞洲至熱帶大洋洲分布和熱帶亞洲至熱帶非洲分布,共2 屬4 種,占保護區蕨類植物總屬數的10.52%,總種數的10.00%。保護區熱帶分布的屬為槲蕨屬和瓦韋屬,熱帶分布的屬在保護區所占比例甚微。

3.溫帶分布

溫帶分布類型包括了北溫帶分布、溫帶亞洲分布、東亞分布和舊世界溫帶分布4 種類型,共6 屬9 種,占保護區蕨類植物總屬數的31.58%,總種數的22.50%。在溫帶分布類型中,又以北溫帶分布為主,共3 屬6種,分別為巖蕨屬、珠蕨屬和羽節蕨屬。溫帶亞洲分布的僅假冷蕨屬,東亞分布的屬僅有水龍骨屬,是東亞廣布屬,舊世界溫帶分布的為金毛裸蕨屬。可見,保護區蕨類植物屬的溫帶性質較為明顯。

4.中國特有分布

保護區的中國特有蕨類植物屬僅1 屬,為玉龍蕨屬,僅分布有1 種,即玉龍蕨。玉龍蕨屬分布于中國西部高山冰川洞穴或巖石縫中,原記載玉龍蕨分布于我國四川、云南及西藏。在本保護區分布于車巴溝光蓋山和卡車扎錄溝海拔3650米~4030米的高山巖石縫隙中。

五、結論

(一)保護區地處青藏高原邊緣地帶,氣候寒冷,不適宜蕨類植物生長,僅有極少種類,主要是一些耐寒耐旱的中小型蕨類在本區有分布。該地區長期保存著蕨類植物可生存和發展的條件,使得保護區的蕨類植物在系統發育和進化上比較連貫。

(二)保護區蕨類植物屬的地理分布以溫帶分布性質較明顯,其中以北溫帶分布成分為主,溫帶亞洲分布、東亞分布和舊世界溫帶分布均有分布,區系特征表現出一定的溫帶性質以及少量的熱帶殘遺,體現了本區以溫帶氣候為主,寒溫帶氣候有一定的分布。

(三)組成保護區蕨類植物區系的主要類群有鱗毛蕨科、蹄蓋蕨科、水龍骨科、鐵角蕨科和木賊科,是世界分布的代表。在保護區不同海拔都有零星分布,大多數為藥用植物,對森林的生長發育、保持水土和減少植被退化起到促進作用,今后應人工繁育和栽培。

(四)保護區中國特有種分布只有一種—玉龍蕨,生長在高山寒冷的流石灘,是研究蕨類形態和生態條件關系的重要物種,今后應加以保護,促進生物多樣性保護具有重要意義。