新環境下,企業重塑增長的新思路

朱虹。

對企業而言,當下是一個重要的戰略選擇時刻。擠壓式顛覆在加劇、技術迭代在加速,外部環境日益復雜多變,企業對未來方向容易產生分化,對如何行動容易發生搖擺。但是,認識變化、擁抱變化并尋求變化,才是破題之道。

在不確定中,不要等待外部環境變得清晰明確后再行動,因為這個時刻可能永遠不會來。這是我在過去一年中和許多企業高管交流后最強烈的感受。

謀大事者首重格局。過去幾年間,數字化轉型是企業的共識,但不少企業是在把數字技術作為業務轉型的賦能手段,用數字技術對既有體系修修補補,在壓力接踵而至的當下,這么做顯然就不夠了。

十年前,埃森哲預測商業將全面數字化,如今,我們預測引領未來十年商業潮流的將是“重塑者”企業。企業應該捫心自問:只做跟隨者是否足夠,是否需要改變思維模式,開辟競爭新格局——這正是“重塑者”的核心特質,也是當下急需的企業家精神。

數字化轉型:從“一把手工程”到“全方位動員”

從研究出發,埃森哲對已經連續六年發布的《中國企業數字化轉型指數》進行了升級,并在2023年的報告中定義和分析了“重塑者”這個新概念,從開創競爭新前沿、全局性拉通、打造數字核心、融入可持續、釋放人才力量五個方面重新考察了中國企業對轉型的認識和實踐。

我們發現,只有2%的受訪企業通過技術創新打造數字核心能力,重塑各業務和各職能,實現從運營到業務的全面打通,致力開創競爭新前沿,成為企業變革道路上的“重塑者”。

我們發現,大部分中國企業仍只關注單一的業務轉型,尚未認識到企業重塑是一個持續、動態的過程:只有22%的受訪企業全面考量轉型部署,不到三成(28%)的企業認可數字化轉型需要持續進化。同時,在關鍵數字化能力上,中國企業的“長短版”十分明顯:在優化運營領域精耕細作,而在數字核心、人才力量等方面得分偏低。

與以往相比,領先企業占比下降有衡量指標調整的因素。但是,連續跟蹤和參與企業的轉型進程也讓我們看到,有一些共性問題長期困擾企業:數字化部署難以規模化、人才與組織的進化、產業鏈建設不夠廣泛、傾向于投入短期內能帶來成效的領域(如運營)而忽略其他能力建設等。

埃森哲2018年首次推出《中國企業數字化轉型指數》研究報告,六年來一直在跟蹤中國企業轉型的歷程,我們在首次報告中提出數字化轉型是“一把手工程”,需要由企業最高決策者來系統化部署和推動,使之貫穿整個組織。在往后的研究中,這一觀點一以貫之。

但時移勢易,“一把手工程”的內涵也在延展,我們認為,當下及未來,“一把手工程”的重心應放在“企業重塑”上,這將是連接和協同人員、技術、流程、數據的全方位動員。

成為“重塑者”的三大抓手

在多種因素的影響下,一方面企業的“錢袋子不那么寬裕”,尋找增長空間并非易事,另一方面在短期考核的壓力下,企業又會陷入低效率的競爭。

近年來,在企業對數字化投入意愿基本保持不變的情況下,企業更要學習如何補齊能力短板,堅定地把數字能力建在組織上、流程體系上、數字化系統上,并讓轉型路徑和轉型目標保持一致。

2022年,埃森哲首度推出數字企業進化圖。今年,埃森哲又升級了指數研究,致力于從幫助企業打通全流程,盤活各類資產,形成轉型合力。

一、技術:從零敲碎打到體系化部署

企業重塑的關鍵詞之一是技術。企業需從靜態、單點的技術布局向可擴展的技術系統轉型。簡要來說有三層——搭建云基礎設施滿足以靈活、安全等要求;搭建現代化數據平臺以運行大語言模型(LLM),從而提升決策能力;搭建技術應用平臺以實現優質運營體驗。

我們看到,企業技術應用的“零敲碎打”還是普遍情況,數字技術應用率以及在各流程上的滲透率還不夠。隨著企業引入更多的數字化應用(如今大多數企業擁有500個以上的應用),由此帶來的復雜性、協同和交互挑戰可能會阻礙企業提升系統價值。

在靈活的技術架構下,企業才能夠根據不斷變化的業務需求對系統模塊進行再集成和再組裝,應用云完成跨應用的數據鏈接和體驗,運用全新的工作方式賦能員工,從而支持企業更快、更全面、更高效地重塑自我。

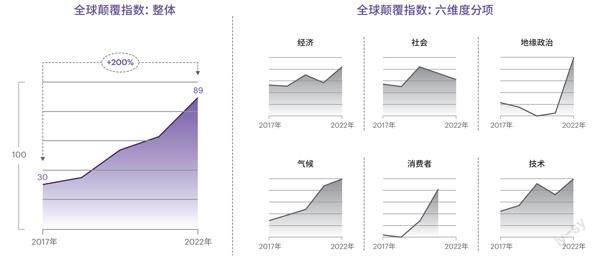

圖1:全球顛覆指數過去五年間增長了兩倍,顯示外部環境正經歷結構性、多維度、深層次的轉變

注:顛覆綜合指數是基于六個維度的平均值,包括經濟、社會、地緣政治、氣候、消費者和技術顛覆性。每一個維度都是基于一組指標的索引分數。分值越高,變化程度及波動性越高。資料來源:埃森哲全球顛覆指數(Global Disruption Index,簡稱GDI)

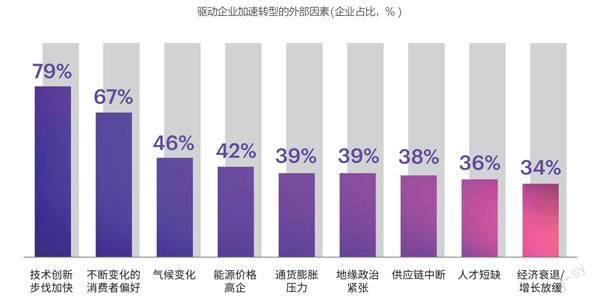

圖2:企業的轉型同時受到多方力量擠壓

問題:以下外部因素在多大程度上加快或減緩了貴組織的重塑戰略和/或轉型項目?(數據為選擇“顯著加快”和“加快”的受訪者比例。)資料來源:埃森哲企業全面重塑全球高管調研(N=1516,2022年11月)

二、運營:系統思維,協同并進

無論是運營還是技術,企業能力建設的差異還是會歸結到“協同”上,各職能的無縫連接、實現基于數據的預測、技術的積累疊加等都需要打通諸多節點,非常考驗企業的落地執行能力。

重塑者擅長利用全局觀衡量業務與運營布局。他們深知覆蓋整個企業的技術和數據平臺不僅是內部運營和開展業務的基礎,還可以在整個供應鏈生態中實現更大范圍的價值。

數據的采集流通、數字技術在應用端的普及推廣并不等同于數字化流程和管理的高效,如果做不到系統和協同,應用端再多的部署也不能把自己變成數字化企業。這就是為什么有些數字原生企業在諸如員工管理、業財融合等一些常見場景上依然出現比較低級錯誤的原因。

企業需要以全業務覆蓋、全職能覆蓋的想法來驅動數字化應用。例如,某國內大型水泥建材企業利用物聯網、大數據、人工智能等技術搭建了基礎設施平臺,實現了敏捷安全的技術服務架構。在這套架構上,企業建設了數字化運營管理平臺,打破了各業務間的壁壘,提高了企業精細化管理水平,實現了生產與經營的全面協同,并開創出水泥產銷的新商業模式。

三、人才:從服從技術系統到運用技術系統

如果梳理業界討論的熱點話題,可以看到,五年來企業對人工智能、云等前沿技術的討論,已從純粹的技術探究轉向實際應用。同時,可持續發展成為全局性熱點,之前的討論大多集中在資源類企業的環保合規上,如今越來越多中國企業開始思考如何通過數字化加速企業的可持續發展,重新思考產品定位和經營模式。此外,人才的管理和培養、轉型文化等成為新的熱點議題。

這些都是好現象,說明企業轉型的深度、廣度和格局都在拓展提升。在此期間,符合重塑者的企業獲得了切實的財務和非財務成果:其財務價值是其他企業的1.3倍;在可持續發展方面的表現比同行高出32%,在人才體驗方面高出11%。

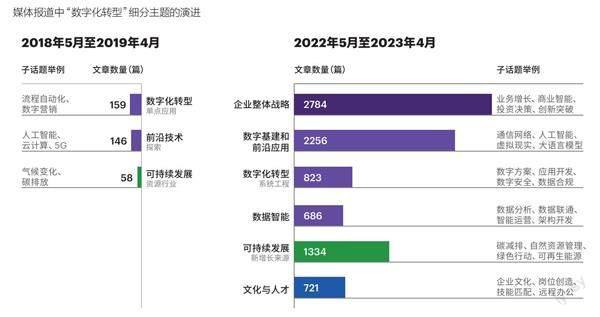

圖3:中國企業數字化轉型在深度和廣度上有了新要求

時間范圍:2018年5月至2019年4月(12個月)VS.2022年4月至2023年4月(12個月)注:以752家主流商業媒體發布的關于中國“數字化轉型(Digitalization)”的中英文文章為分析樣本,利用生成式人工智能提取出所有文章的主題,通過聚類算法對主題分簇,并根據所含主題內容對各簇進行命名。資料來源:DJ Factiva,埃森哲商業研究院分析

圖4:埃森哲中國企業數字化轉型指數(重塑版)

資料來源:埃森哲

印象深刻的一個例子是,一家人力資源服務企業對我們談到,信息化時代和數字化時代企業都有自動化辦公系統和業務技術系統,但兩個時代員工與系統合作的形式截然不同。信息化時代是員工服從和執行信息化系統所傳遞的管理要求和業務規范,數字化時代是員工靈活組合和掌控數字化系統,以此快速支撐市場、客戶和業務的發展需求。掌控數字化系統的實質是要求員工學會與數字化工具交互和協同。

技術變革、消費者需求和氣候變化等因素正在深刻影響中國企業的轉型。伴隨著中國數字經濟規模的不斷提高,生產關系也在重構。盡管成為集戰略、管理、技術、人才、生態之大成的“重塑者”殊為不易,但積極行動就有未來,不確定性加劇將是新常態,千萬不要坐等云霧散盡,那個時刻可能永遠不會到來。

(作者為埃森哲全球副總裁、大中華區主席;編輯:馬克)