個體降溫服優化設計對其降溫效果影響的研究進展

趙 辰, 王 敏,2, 李 俊,2,3

(1. 東華大學 服裝與藝術設計學院, 上海 200051; 2. 現代服裝設計與技術教育部重點實驗室(東華大學),上海 200051; 3. 上海市紡織智能制造與工程一帶一路國際聯合實驗室, 上海 200051)

熱應激是職業工人在炎熱工作場景中從事高強度體力勞動時影響健康和安全的主要因素之一[1]。長時間暴露在熱環境中的作業人員,受到來自環境高溫或高熱輻射以及來自人體的代謝產熱升高的雙重威脅。人體熱負荷的不斷上升會引起健康問題,甚至影響生命安全。此時,不僅要阻止外界熱量傳至人體,而且要促進人體產熱向外散發。服裝作為人體的“第二皮膚”,一直以來被認為是維持人體熱平衡的重要手段之一[2]。在職業服裝中添加外部冷卻裝置是緩解人體熱應激的有效方法,即個體降溫服[3]。

國內外學者針對個體降溫服的功能設計已進行了大量研究。服裝的降溫功能早期出現在航天航空領域的水冷服上[4],通過優化冷卻介質的性能,達到最大程度減輕宇航員所受熱危害的目的。隨著氣體、相變材料(PCM)等不同冷卻介質的出現[5],降溫服逐步進入石油化工、冶金制造和消防等領域。有學者探究不同介質冷卻效果的影響因素及其降溫機制,優化其功能設計[6-7];有學者研發新型冷卻介質,促使冷卻系統向微型化、便攜化發展[8];還有學者在不同冷卻介質之間尋求優勢互補,研發多介質混合降溫服[9-10]。一系列研究[11-12]表明:個體降溫服的降溫效果多以降溫時長、降溫速率及人體熱濕舒適性等指標進行評估,會受到冷卻介質、基礎服裝、環境及人體活動等因素的綜合影響,其功能設計方法也因此呈現復雜性。

然而,以往研究多集中于冷卻介質的降溫機制上,對過度降溫造成的人體過冷關注不夠;同時,對承載冷卻系統的基礎服裝在整體降溫效果和人體熱濕舒適中的作用,如輔助散熱、排濕作用等缺乏全面的考慮,這影響了個體降溫服的功能設計方法及體系的建立。本文從分析主要類型個體降溫服的工作原理入手,回顧國內外最新研究成果,從冷卻介質與基礎服裝的優化設計探討其對個體降溫服冷卻速率、冷卻時長和人體熱濕舒適性的影響,提煉總結不同類型降溫服的設計要點,旨在為降溫服的功能設計提供新思路和參考。

1 降溫服的工作原理及設計要素

1.1 工作原理

著裝條件下人體的溫度性舒適取決于人體經由服裝與外界的熱交換情況,即人體與環境之間的熱平衡水平。在環境高溫或高熱輻射的作用下,人體散熱會受到限制,甚至可能成為負值。此時,個體降溫服中的冷卻介質可通過對流、傳導和蒸發中的一種或多種方式促進人體散熱,使服裝微氣候的溫度維持在舒適的范圍內[13]。服裝微氣候的溫度是表征人體熱平衡的重要指標之一[14]。同時,冷卻介質也可吸收部分來自外界環境的熱量,減少或減緩這部分熱量傳遞至人體。

在個體降溫服中,傳導散熱主要依賴冷卻介質與人體表面的溫差。對流散熱常與傳導散熱同時作用:一種是將預冷氣體吹向人體,吸收體表熱量后氣體升溫,再與后續流入的冷空氣形成對流,持續帶走人體熱量;另一種是通過預冷液體在人體表面流動以吸收人體熱量。蒸發散熱則是利用通風氣體與人體皮膚表面形成的水氣壓差促進汗液蒸發并降低衣下微氣候的相對濕度。

1.2 設計要素

降溫服的設計可從2個方面考量:冷卻介質及其所附著的基礎服裝。冷卻介質是決定降溫效果的主要因素。依據不同降溫方式,設計要素主要涉及介質流量(質量)、溫度及濕度。不同降溫方式下個體降溫服的設計要素如表1所示。

表1 不同降溫方式下個體降溫服的設計要素Tab. 1 Design parameters of personal cooling garments under different cooling methods

基礎服裝對降溫系統的散熱、排濕起到輔助作用,從一定程度上影響冷卻介質作用的發揮。其設計要素一般包含:織物隔熱性能、透氣性能、彈性性能、透濕性能,以及服裝的開口、款式和尺寸等。同樣,服裝的各細分設計要素所發揮的作用也因降溫方式的不同而不同(見表1)。

2 冷卻介質對降溫效果的影響

2.1 不同類型冷卻介質的對比

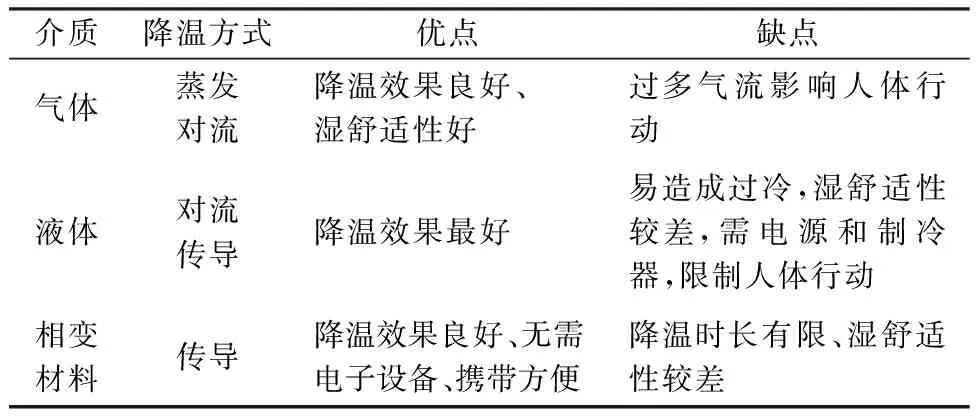

根據冷卻介質的不同,個體降溫服的冷卻方式可分為氣體降溫、液體降溫和相變降溫。3種降溫介質的具體特性如表2所示。

表2 3種降溫介質的特性對比Tab. 2 Comparison of characteristics of three cooling media

氣體作為冷卻介質時,通過對流、蒸發和傳導形式促進人體微氣候內熱量與水分的排出,但由于空氣導熱系數很小,傳導散熱比例很低。氣冷式降溫服又可依據其主要降溫方式分為蒸發型和對流型[13]。此類降溫服的缺點是,過多氣流容易使服裝膨脹從而降低穿著者的活動能力。

液體作為冷卻介質時,通過對流和傳導形式增強人體熱量向外散發,降溫效果最好,但需配套冷源和制冷器,且可能造成人體局部過冷。

相變材料作為冷卻介質時,通過材料相態變化以傳導形式吸收人體熱量,降溫效果良好且攜帶方便,但受到PCM質量的限制,降溫時長有限。

此外,液體和相變材料降溫均會存在熱空氣遇冷凝結放熱的現象,這對其降溫效果和人體的濕舒適性都會產生一定影響。

2.2 冷卻介質量的影響

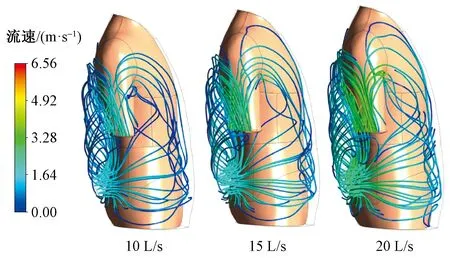

對于氣冷式降溫服,通風量的增大會使服裝微氣候空氣流速加快,增大對流換熱系數,同時會通過促進汗液蒸發,利用相變潛熱帶走人體的熱量。

有研究[15]表明,對流型氣冷式降溫服通風量的適度增大不僅會加快人體局部空氣流速,而且能夠促進人體更多區域的對流換熱,如圖1[15]所示。但長時間保持較大通風量對能源的要求很高,且通風量增大到一定程度后,若繼續增大對降低人體皮膚溫度的作用并不顯著[16],因此,出于提高降溫效率的考慮,通風量不宜設計過大。且Davey[17]提出通過適當設計通風間歇,促進人體適度出汗以提高蒸發散熱,不僅可以實現與持續通風相同的人體熱感覺并且能夠降低能源消耗。

圖1 不同空氣流速下衣服微氣候中的流體速度Fig. 1 Streamlines showing fluid velocity in clothing microclimate for various air flow rates

對于蒸發型氣冷式降溫服,增大通風量能夠增強汗液蒸發,因而帶來強大的冷卻效果[18],但過度依靠蒸發散熱有造成人體脫水的危險和過冷的情況[19],此外,當環境溫度高于人體皮膚溫度時,通風量的增大也會導致環境向人體的傳熱增強,這也是設計氣冷式降溫服介質時需要綜合考慮的問題。

對于液冷式降溫服而言,有研究[20]表明,在較低的流量下,載冷液流量的增大有助于加快人體與載冷液之間的換熱,但在較高的流量下,增大流量對冷卻效果改善不大。同時,Guo等[21]發現相對其它設計參數,液體流量與人體熱感覺和皮膚溫度的相關性最小。然而,液體流量的增大對冷卻速率的提升作用是明確的,但冷卻時長也會相應縮短[22]。

對于相變式降溫服,通常認為PCM質量越大,儲存熱量的能力越大[23],即從人體吸收的熱量越多。Gao等[24]發現PCM的質量決定其總熔化時間(即降溫服冷卻時長),覆蓋面積則決定冷卻速率。然而,過多的相變材料會增加人體負荷,并導致人體產熱增加。目前鮮有研究深入涉及到PCM質量對人體作業工效的影響,且PCM的潛熱即相態轉變過程中的吸熱量也決定了降溫系統的冷卻時長[24],因此應對相變材料的質量設計進行綜合考慮。

此外,介質在服裝中的分布密度不同也會導致實際發揮作用的介質量有所不同。牛麗等[25]通過數值模擬精準得出在40 ℃的環境下,間隔3.5 cm的液冷管路排列能夠使人體的熱濕舒適達到平衡;但由于換熱管網中的分叉和彎曲部位會出現液體流動的局部阻力損失,因此管路的回路數量不宜過多,一般選用2~4路。姬長發等[26]通過數值模擬方法提出相變材料包以4 mm 間隙分布能兼顧其熱防護性和濕傳遞性能。

2.3 冷卻介質特征參數的影響

2.3.1 介質溫度

以氣體為冷卻介質時,保持較低的通風溫度并輔以較大通風量會明顯減輕人體熱應激程度,并使出汗程度減弱[27]。然而,有學者基于綜合降溫效果的考慮,提出不同的設計思路。李衍等[28]認為在冷源有限情況下,通風溫度不宜太低,此時適當的人體出汗可以通過蒸發散熱實現更好的冷卻效果。

降低載冷液溫度,直接增加了液體與人體皮膚的傳導換熱,Shu等[22]發現進口溫度對人體散熱的影響更為明顯,但有學者進一步指出,過低的溫度容易對人體造成傷害,建議將進出口液體溫差維持在2 ℃以內以避免過冷現象的發生[21]。

相變材料的熔點決定了其產生固-液物理狀態變化的溫度。Gao等[24]認為,較低的熔點能夠使PCM與人體皮膚表面形成較大溫差,從而加快降溫服的冷卻速率。Hamdan等[29]也發現,較高熔點的PCM會使其開始熔化的時間延遲,且熔化總時間也會被延長。在此基礎上,Zheng等[30]提出了多熔點相變材料復合應用的觀點,以熔點為15 ℃的PCM作為內層,熔點為23 ℃的PCM作為外層,對比單一熔點(15 ℃)的設計,前者可表現出較高的冷卻速率,并能延長冷卻時間。

2.3.2 介質濕度

介質濕度的影響多在氣冷式降溫服中被關注。通風氣體與人體皮膚表面的濕度梯度越大,蒸發的冷卻效果越強。且有研究[31]表明,相比于通風溫度,通風濕度對氣冷式降溫服冷卻效果的影響更為明顯。當通風濕度無法改變時,如風扇式通風服,此時濕度梯度僅依靠人體皮膚表面濕度的大小,即排汗量的多少。在沒有排汗的情況下冷卻效果不明顯且易造成過度出汗導致身體失水[32]。

2.4 冷卻介質組合應用的作用

冷卻介質組合應用的目的多為優勢互補,其中以PCM和微型風扇結合的便攜降溫系統最為常見,融合了傳導、對流和蒸發3種降溫方式,既彌補了熱環境中風扇降溫效果不佳的不足,也改善了相變式降溫服濕舒適性較差的問題。

上述2種介質的組合應用也存在一定的問題。有研究[33]發現,當環境溫度高于體溫時,通風將大大增加環境向人體的熱量傳遞,同時加速PCM的融化,從而縮短冷卻時長,在人體未產生明顯汗液蒸發時,該降溫系統的冷卻效果反而會變差。為此,Wang等[34]通過建立織物-PCM-風扇模型,并與生物模型集成求解,基于服裝內層織物捕捉到汗液的時間,以確定風扇起始運行的時間。

3 織物與服裝結構的輔助降溫作用

3.1 織物性能的影響

3.1.1 隔熱性能

織物所具備的隔熱能力,既阻礙人體熱量向外傳遞,也降低熱環境向人體微氣候傳遞熱量,可見,織物的熱傳遞性能在降溫服中的作用具有雙重性,需要結合具體的冷卻介質綜合考慮。

相關研究[35]表明,液體和相變材料會從高溫環境中吸收超過50%的熱量。此時,若降溫服的目的是對外界熱環境的防護,那么基礎服裝應選用隔熱能力強的織物;若以緩解人體熱應激為主要目標,則應選擇隔熱能力稍弱的織物。對于后者,為提高介質的冷卻效率,需采用在介質表面輔助隔熱的設計方法。Kang等[36]通過數值參數研究得出在PCM包與外環境之間添加熱阻為0.233 m2·K/W的保溫墊,可使PCM對熱環境的吸熱率降低20%。

3.1.2 透氣性能

織物透氣性能的影響在氣冷式降溫服上表現得更為明顯。透氣性能較好的織物會提高其孔隙的氣體交換率[32]。學者們發現通過面料孔隙的氣體交換對降低服裝濕阻及促進汗液蒸發散熱有重要作用,對增強空氣與人體表面的熱量交換效率有積極影響[37]。然而,對于對流型氣冷式降溫服,透氣性能的增強會增加冷卻氣體從面料孔隙的流出,從而減弱其與人體之間的對流換熱[38]。

3.1.3 彈 性

冷卻介質與人體的接觸面積影響到二者之間的傳導散熱量,而織物的彈性則能改變冷卻介質與人體之間貼合程度。Cao等[39]探究了不同纖維成分、織造工藝的織物作為液冷式降溫服內層材料的適用性發現,滌綸/氨綸針織物的性能最優,其較高的彈性性能有助于載冷液貼緊人體,并可增加二者的接觸面積,從而提高其降溫效率。

3.1.4 透濕性能

織物的透濕性能在液體和相變式降溫服的設計中被較多關注。透濕性好的織物能夠有效提升人體微氣候的濕舒適性,從一定程度上緩解液冷和相變式降溫服出現的冷凝現象。Bartkowiak等[40]在液冷降溫服中選用吸濕性能存在差異的內外層面料,通過吸濕性能較強的外層面料將人體水分和水蒸氣導出,從而改善人體的濕舒適性。

3.2 服裝結構設計的作用

3.2.1 服裝開口

服裝開口作為人體與環境熱濕交換的通道,影響服裝熱阻和蒸發阻力。液體和相變式降溫服為阻擋高溫環境熱量傳向人體,多采用減小服裝的開口。

對于氣冷式降溫服,開口設計可以增強對流,降低服裝的蒸發阻力。Zhao等[41]通過對比不同部位的開口設計(無、胸部、背部、胸背部)對蒸發型氣冷式降溫服冷卻效果的影響,提出開口應設計在氣流覆蓋最大的皮膚區域。隨后,有學者[42]進一步探究了開口大小與位置的最優方案,發現前胸聯合后背的小孔洞(直徑為1 cm)設計對人體皮膚平均溫度和核心溫度的降低作用最好。此外,孔洞設計還降低了服裝的膨脹度,分散了空氣從衣領排出的壓力。

3.2.2 服裝款式

氣冷式降溫服的款式多為長袖、長褲或連身式,確保氣體可流動至身體的各個部位。為提高降溫效率,張昭華等[38]提出,除軀干外應考慮同時對頭部降溫,并發現在總通風量一致時,軀干與頭部同時通風的熱濕感及不舒適感都低于僅軀干通風的情形。

針對液冷式降溫服的研究[43]同樣表明,除人體軀干外,將頭部甚至腳部一起納入冷卻的范圍也能提高對人體整體的降溫效果。

相變式降溫服由于PCM包具有一定的體積和質量常以背心款式對人體的軀干進行冷卻。

3.2.3 服裝尺寸

服裝的合體度會改變衣下微空間的大小及其中的氣流速度,從而影響人體與環境間的熱濕交換。有研究[37]表明,通風氣體的降溫效果取決于服裝尺寸和通風率的綜合影響,微氣候內較高的空氣流速會導致對流傳熱系數增大,但也會使氣流與人體不能充分接觸,從而降低了吸熱量,因此,服裝微氣候對通風服降溫效果的影響還有待深入量化研究。

4 個體降溫服功能設計要點

基于上述對冷卻介質和基礎服裝2個方面的研究回顧,本文針對不同類型介質的降溫服歸納出其功能設計要點。

1)氣冷式降溫服。通風溫度、濕度和通風量是氣冷式降溫服的重要設計參數。盡管通風濕度對其降溫效果的影響最為明顯,然而過低會有導致人體脫水的風險,此時可采用適當增大通風量的方法來滿足人體的降溫需求。此外,在能源有限的情況下,通風溫度不宜過低,并可在間歇通風策略下通過適度促進汗液蒸發來提升冷卻效果。

在基礎服裝設計中,在人體頭部設置冷卻介質有利于提升整體降溫效果。其中:蒸發型降溫服可通過開口設計提高人體的散熱量;對流型則應關注服裝規格尺寸的設計,二者對織物透氣性都有一定要求,但是前者要求略高。

2)液冷式降溫服。載冷液的主要設計參數為溫度與流量,前者相對更為有效。對進口溫度的調節可在大體上控制系統的冷卻能力,且可通過對進出口溫差的控制來避免過冷風險。液體流量的設計將影響冷卻速率和冷卻時間,換熱管路網的密度設計也是流量設計中需要綜合考慮的因素。

基礎服裝的織物選擇對于液冷式降溫服非常重要,選擇較高彈性的織物作為服裝內層能有效提升換熱面積。外層織物的隔熱能力則有助于提高其降溫效率。此外,提高織物的透濕性可改善著裝的濕舒適性。在人體頭部設置冷卻介質同樣有利于整體降溫。

3)相變式降溫服。相變材料的熔點、潛熱和質量是重要的設計參數。PCM熔點決定了相變式降溫服的冷卻速率,其潛熱和質量決定了冷卻時長。相變材料的質量設計應合理把控,以平衡冷卻功能的提升和人體負荷的增加。而其密度設計應綜合人體熱、濕舒適性進行考量。

在基礎服裝設計上,對織物隔熱性能和透濕性能的要求與液冷式降溫服類似。

4)組合式介質降溫服。介質組合是增強降溫服冷卻效果、改善人體熱濕舒適性的有效方法,其中以將PCM和微型風扇組合應用的便攜降溫系統最為常見,但應在人體顯著出汗的時候運行風扇。

5 結束語

本文針對不同類型個體降溫服的功能優化設計研究進行了回顧和分析,從冷卻介質和基礎服裝對降溫服冷卻效果及人體熱濕舒適性的影響2個方面分別展開探討,總結出不同類型降溫服各自的設計要點。

冷卻介質的優化設計可從介質的量、特征參數、及組合應用等方面進行。每種冷卻介質的量及特征參數對降溫服的冷卻效果有主次之分或作用分工,可依據主次作用或降溫需求對相應的設計參數進行調整優化。組合介質設計在優勢互補的前提下也應選擇合適的應用場景或采取適當的冷卻策略。設計基礎服裝時,織物的隔熱性能、透氣性能、彈性、透濕性能,以及服裝的開口、款式和尺寸設計均需要分別加以考慮,選擇與冷卻介質相適應的織物及款式結構。

未來的降溫服功能設計應該在全面分析作業環境、人體活動的基礎上,根據人體實際的熱量散失需求開展。一方面可對不同降溫方式下基礎服裝織物性能和服裝結構的配置設計進行深入探究;另一方面可通過數值參數研究為不同環境及不同人體活動水平下冷卻介質和基礎服裝的配置提供精確的設計參數。在考慮人體工程學的基礎上平衡人體的熱、濕舒適性,從而為個體降溫服的整體優化設計提供科學的依據和可行的方法。此外,低能源消耗也是未來降溫服功能設計的重要發展方向。