中國韌性城市研究的可視化分析

魏淑卿 王帥帥 杜學紈 費小霞

(1.河南省趙口引黃灌區二期工程建設管理局,河南 周口 466623;2.河南省水利第一工程局集團有限公司,河南 鄭州 450003;3.華北水利水電大學水利學院,河南 鄭州 450046;4.河南省水利勘測設計研究有限公司,河南 鄭州 450003)

0 引言

城市作為各行各業經濟活動與社會交流最集中的地方,發揮著不可替代的作用。同時,城市作為最復雜的社會生態系統,自其形成以來便持續地遭受著來自于外界和自身的各種沖擊和擾動。這些擾動不僅包括地震、颶風等自然災害,恐怖襲擊、疾病傳播等人為災難,也包括能源短缺、氣候變化等因素造成的累積型沖擊[1]。近年來,我國頻繁發生城市災害和公共安全事件,表明我國韌性城市理論與實踐還需進一步發展。我國對于韌性城市的理論研究和規劃建設關注較晚,因此本研究對韌性城市進行系統性綜述,有助于學者們更全面地認識韌性城市及其未來研究趨勢。

1 數據來源及研究方法

1.1 數據來源

本研究使用的文獻數據來自中國知網。在CNKI 以韌性城市為主題的高級檢索下,期刊來源選中“北大核心”“CSSCI”“CSCD”,時間范圍為2012年1月到2022年3月,共得到326篇文獻。

1.2 研究方法

本研究使用CiteSpace和VOS viewer文獻定量分析軟件[2],通過可視化手段分析韌性城市研究的熱點與趨勢,構建知識體系,全面分析韌性城市的研究現狀、熱點及趨勢,為韌性城市的研究提供參考。

2 韌性城市研究的發文現狀

2.1 發文量分析

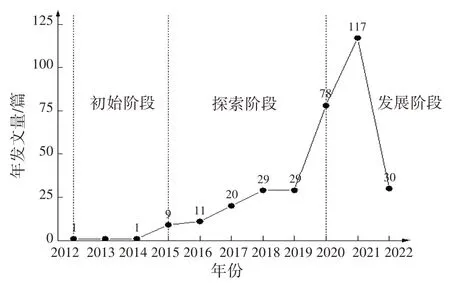

將符合時間范圍內韌性城市的年發文量數據導入軟件進行分析,如圖1所示。其中近10年發文量可劃分為初始階段、探索階段、發展階段,三個階段總發文量分別為23 篇、78 篇、213 篇。由圖1 可知,2012—2021 年對韌性城市研究的趨勢不斷增加,以2019 年之后居多,且2021 年是近10 年關于城市韌性研究發文量最多的一年。

圖1 2012—2022年韌性城市研究發文量

2.2 重要來源期刊情況

該領域研究的主要期刊來源見表1,關于韌性城市方面的研究主要受到城市發展、城市規劃和科技發展等學科的廣泛關注,其中《城市發展研究》和《規劃師》期刊占主導地位。

表1 2012—2022年中國韌性城市部分研究文獻的期刊來源

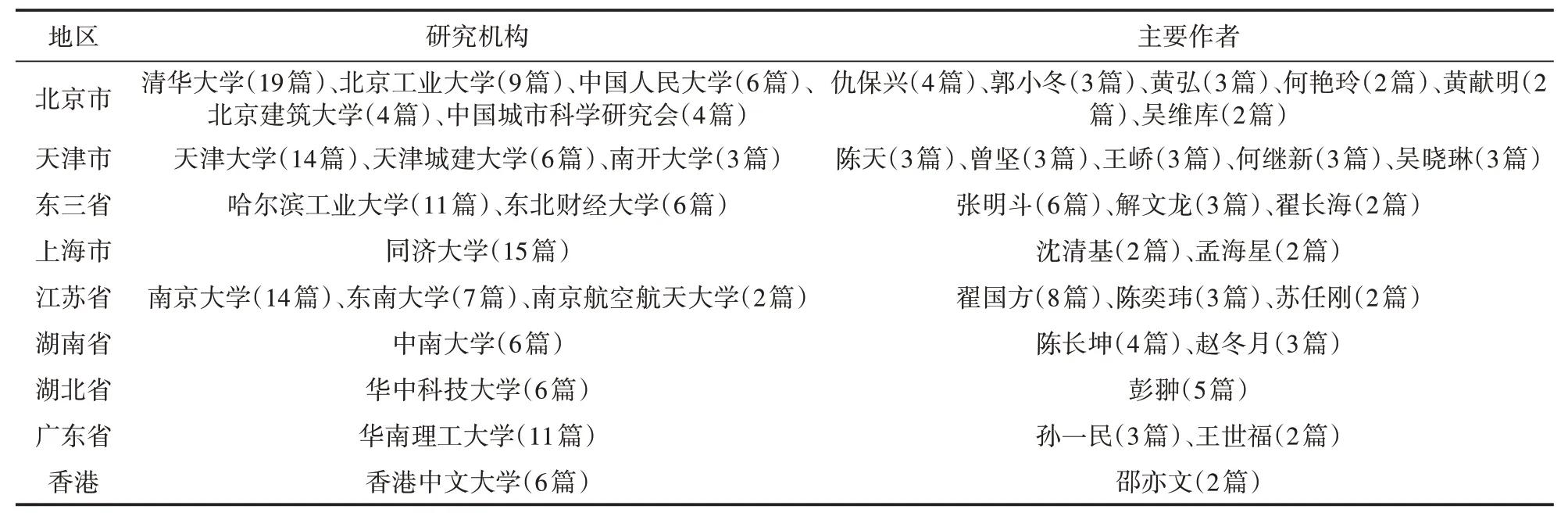

2012—2022 年中國韌性城市部分研究機構及作者見表2。由表2 可以看出,關于韌性城市的研究機構主要集中在北京市、天津市、東三省和江蘇省。

表2 2012—2022年中國韌性城市部分研究機構及作者

2.3 核心作者的高被引文獻情況

文獻的被引頻次是評價文獻質量和影響力程度的重要指標[3],核心作者的高被引韌性城市研究文獻統計情況見表3。

表3 2012—2022年中國韌性城市核心作者的高被引文獻情況

表3 中高被引用文獻“城市韌性:基于國際文獻綜述的概念解析”在該研究領域的影響力最大。

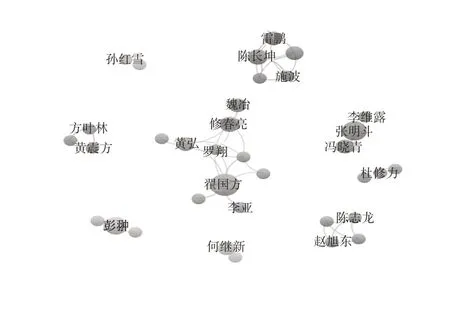

2.4 機構合作和學者合作特征

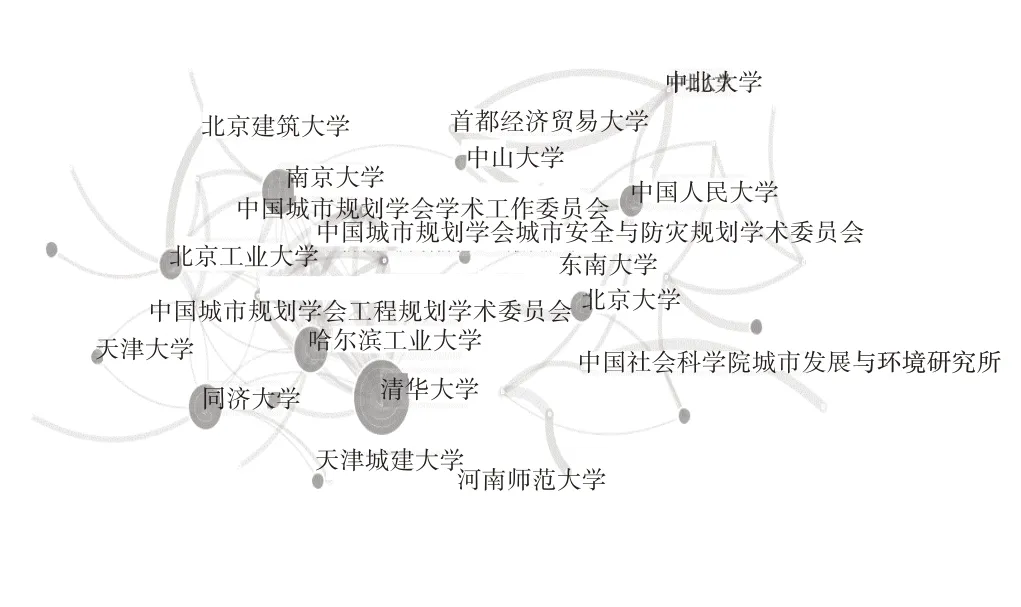

通過對機構和學者之間合作的研究,可以對該領域研究水平與學術交流深度有進一步了解,對我國韌性城市的研究起到促進作用。該領域研究關系如圖2、圖3所示。

圖2 機構合作關系

圖3 學者關系

由圖2 可以看出,以北京市清華大學為例,清華大學與南京大學、同濟大學、哈爾濱工業大學、東南大學、華中科技大學、中國城市規劃學會、中華人民共和國應急管理部等合作發文,機構之間呈現多元合作關系。

由圖3 可知,如以南京大學翟國方為首的六人學者團隊,包括黃弘、羅翔、修春亮、魏冶和李亞,即針對城市韌性進行研究,已形成明顯的學術共同體。

3 韌性城市研究的熱點主題分析

3.1 關鍵詞共現及時間線分析

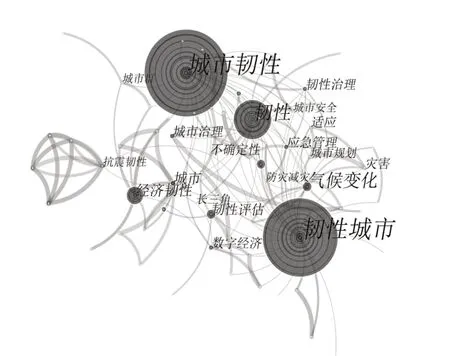

關鍵詞是學者對論文核心研究內容的精煉,高頻次、高中心性的關鍵詞可視為該領域研究的熱點主題[3]。如圖4所示,共有238個節點,435次連接,網絡密度為0.015 4,說明關于韌性城市研究較集中,以“城市韌性”“防災減災”“城市規劃”“抗震韌性”等為研究核心,關鍵詞之間相關性較強,但是研究方向比較分散。

圖4 關鍵詞共現分析

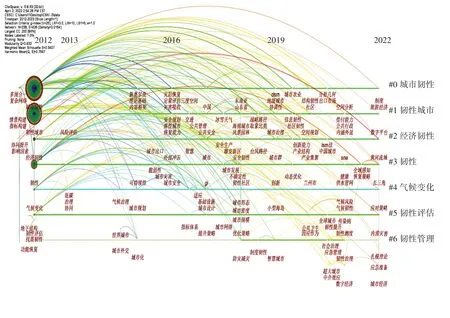

2012年該領域研究內容主要是通過復雜網絡、情景構建和指標構建對城市韌性進行評價,韌性城市時間線如圖5 所示。2013 年關于氣候治理、可持續性發展成為韌性城市研究的重點。經過2015 年天津港危險品爆炸等事故,學者們更注重城市內部基礎設施的建設,以及城市形態、密度和規模的研究。新冠肺炎疫情暴發,關于城市公共衛生的應急準備、社會應急管理在韌性城市研究領域出現。2021年河南省鄭州市遭暴雨襲擊,關于城市供水管網韌性和對于內澇災害的韌性治理引起學者們重視。通過圖5 可以發現,關于韌性城市研究的領域是廣泛的,是與時代政策和國內重大事故相關聯的。

圖5 韌性城市時間線

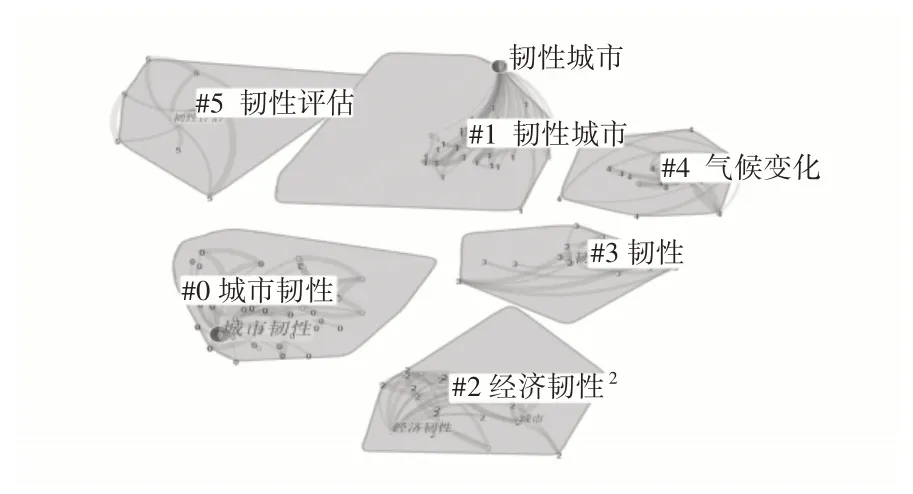

3.2 關鍵詞聚類分析

通過CiteSpace 軟件對這些文獻進行聚類分析,如圖6 所示,主流的被引文獻聚合成一個網絡,而這個網絡則通過特征聚類導出前6 個子類。其中,第一部分關鍵詞是#0 城市韌性與第二部分#1韌性城市,兩者內涵相近,但側重點不同。第三部分關鍵詞是#2經濟韌性,該區域的關鍵詞主要包括產業結構、外部沖擊、創新能力、創業活力等。第四部分關鍵詞是#3韌性,該區域的關鍵詞主要包括韌性社區、城市安全、冗余性、系統性等。第五部分關鍵詞是#4氣候變化,該區域的關鍵詞主要包括低碳發展、氣候治理、資源環境承載力、水環境治理、城市規劃等。第六部分關鍵詞是#5韌性評估,該區域的關鍵詞主要包括量化評定、模型構建和優化研究等。

圖6 關鍵詞聚類

3.3 熱點頻次突現分析

在關鍵詞共線知識圖譜的基礎上,對關鍵詞進行突現率檢驗,有助于識別研究領域的前沿變化。由圖7可知,近5年突現的熱點詞包括城市規劃、城市設計、防災減災、空間規劃和數字經濟,可以看出對韌性城市的未來研究更加關注城市的整體性、周期性與信息化發展。

圖7 熱點詞突現分析

4 結語

綜上所述,我國對于韌性城市的研究與規劃起步較晚、發展較迅速,主要經歷了初始、探索和發展三個階段。隨著時代的發展,我國對于韌性城市的研究涉及低碳發展、基礎設施建設、公共衛生和數字經濟等方向,對于韌性城市的理論研究與評價體系也在逐步完善。但通過學者合作與機構合作可以看出,我國對于韌性城市研究的團隊偏少,因此在未來的研究中,應進一步加強學術團隊之間交流,全面發展。同時,由于我國城市系統內部的不同,對于韌性城市真實運行情況研究還需進一步發展,對城市評價指標的確定需因地制宜。對于未來韌性城市的研究應以提高城市數字化程度為重點方向,從城市災害的全周期性、城市基礎設施關聯性和城市空間布局的合理性等方面加速我國韌性城市建設,對于韌性城市的具體建設意見仍需深入研究。