橋下空間利用探析

何子弘 陳霄 蔡安寧

摘 要:立交橋在為城市交通提供便利的前提下,也產生了很多橋下灰空間。根據對湖北武漢二七長江大橋橋底空間、周邊環境要素、人流量等的實地考察與調查,對其橋下空間現況展開分析,在城市空間外拓受到限制的情形下,結合當前空間利用所存在的不足,從藝術角度下的公共空間出發,明確提出對于城市立交橋橋下空間的利用對策和建議,將厚重的混凝土構筑物轉化為服務項目和公共空間,以提高空間質量和活力,打造優質高效的服務型城市,形成一個可以復制的可持續性發展方案。

關鍵詞:立交橋;灰空間;空間利用;城市景觀

基金項目:本文系2021年廣西哲學社會科學規劃研究一般項目“環境美學視域下西南民族鄉村意蘊與構建”(21FMZ023)研究成果。

武漢市位于長江、漢水交匯之處,有“百湖之市”的美譽,形成三鎮隔岸鼎足而立的格局,公路橋梁眾多。現如今武漢市完工的橋梁有1 300余座。隨著社會經濟的迅猛發展,武漢形成了體量巨大的城市立體交通網,其中,立交橋在疏散交通、減輕城市交通擁堵問題的前提下,有效克服土地資源限制因素,對促進城市發展起到了關鍵作用,成為發展和呈現城市形象的關鍵性元素。在立交橋自身充分發揮緩解交通壓力、提高通行效率的功效之余,其橋底灰空間的負面影響在人們日常生活中也是不可忽視的。這個區域通常光源差,雜亂無章,造成空間感受偏差。

日本著名建筑師蘆原義信在《外部空間的設計》談及“消極空間”,指出這種空間具有無目的性、無向心性、無明確邊界、無主要的活動主題等特性,因為種種因素,其未能滿足人和社會的需求。立交橋下方空間由于缺乏規劃和監管,久而久之也成為消極空間,失去活力。消極空間的再塑造要尋找造成其負面形象的緣故,通過功能性引導,使消極空間再次煥發光彩與活力。

一、城市立交橋空間的景觀類型

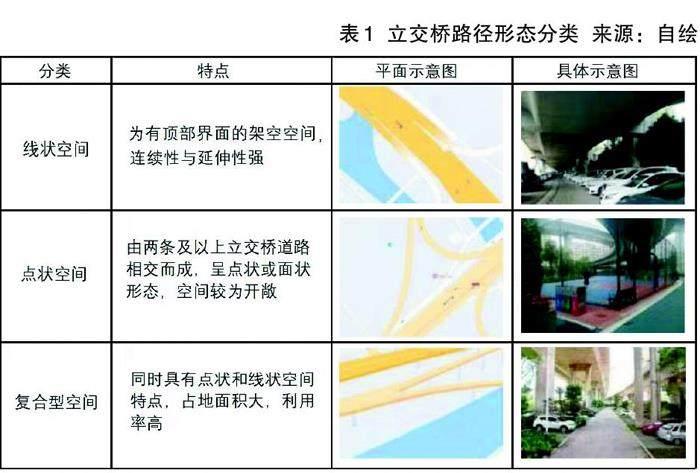

城市立交橋空間種類十分復雜多樣。依照立交橋所在的位置,可以把城市立交橋附屬空間分成門戶型空間和節點空間;依照開放程度歸類,可將城市立交橋附屬空間分為敞開式、半敞開式和封閉式;依照立交橋路徑形態分類,可以分為線狀空間、點狀空間和復合型空間;依照功能分類方式,可分為交通出行空間、商業服務型空間、休閑娛樂型空間及綠化型空間。

依照路徑形態,將城市立交橋附屬空間分為線狀空間、點狀空間和復合型空間三種類型(表1)。線狀空間是指立交橋平行路徑下方的空間,同立交橋平行線橋體一樣具有一定持續性與延展性。除此之外,這種空間因為路面距地面有一定的相對高度,視線比較寬敞,且橋體具備遮蔽性,能夠為車輛、行人遮風擋雨,防止其遭受氣候影響,因而這種空間又歸屬于半敞開式空間。點狀空間是指兩條或兩條以上立交橋路面交叉所產生的空間,該空間相對零散,比較開闊,交通量比較大,且多被用作城市綠化。復合型空間是指兼具線狀和點狀空間特征的空間,其占地面積大,是城市中無可替代的公共性敞開式空間,對其進行有效利用,可使其成為展現城市面貌和為群眾提供休閑活動場地的空間。

二、城市立交橋下灰空間的設計原則

(一)功能性原則

橋下灰空間的設計需要根據場所位置、大小、形態等因素來調整空間功能,應充分開展場地調查和場所現狀分析,合理地規劃打造空間,在文化習俗、社會現狀、自然生態的基礎上,根據景觀特點做好科學有效的空間布局,進而提升立交橋下灰空間使用率,使人們可以有效地開展交流互動。

(二)生態性原則

橋下灰空間的設計需要創造出一個生態適宜的生活模式,改善城市居民居住生態環境,充分發揮動物與植物的生態效應,在城市生態平衡中重建人與自然的良好關系。綠色植物在重塑橋下空間時也能起到關鍵作用。例如可用高大的喬木作為植物屏障,對橋下空間進行全面的規劃,也可利用低矮的灌木叢分割中小型空間等。同時,植物還可以凈化環境,調整空間的局部微氣候,消化吸收有害物質,凈化橋下空氣,推動實現大眾的身心健康。

(三)文化性原則

橋下灰空間的設計需要以人為本,建設宜居環境,同時結合歷史文化,挖掘人文資源,通過景觀營造充分展現地方歷史文化內涵。重塑橋下公共空間活力的同時,地域文化特色的挖掘也至關重要。在合理規劃和修復橋下空間的基礎上,還應結合橋梁修建的社會背景、橋梁周邊的土地利用形式,提煉出區域文化要素,將其與橋下空間的更新設計相結合。可通過設置橋下空間文化墻、雕塑作品等方法進行文化藝術構建,傳承本土的區域文化,使人們真切感受到空間所產生的場所感,進而提高認同感。

(四)藝術性原則

橋下灰空間的設計需要巧妙地利用景觀材料及綠色植物的形態、線條、顏色、占比、尺寸和光影開展景觀構成,結合空間、時間的變化來建立藝術景觀。

(五)安全性原則

橋下灰空間設計的安全性包含兩個方面:一是景觀自身的安全性,要求景觀工程項目不能對人、社會、環境等其他客體產生危害;二是景觀應起到提供安全庇護的作用。

(六)人性化原則

橋下灰空間的設計需要合理利用生態資源,在最大程度上滿足人類的需求,同時保證人與自然環境的和諧發展,景觀設計要做到適應未來變化,做到可持續發展。將居民的日常生活需求與橋下的空間環境緊密結合,根據需求提升活動設備,可適當制定方案,策劃一定的戶外運動,達到滿足大眾社交需要的目的。設計的核心是人,空間形式靠人的意識產生,人的意識通過行為表現。在改造提升橋下公共空間的整個過程中,應綜合考慮使用群體的行為意識,想大家所想,保證空間功能可以充分滿足人群需求,并密切關注人的行為尺度,根據不同的活動人群,對空間尺寸進行科學調控。

三、武漢二七立交橋周邊利用現存問題

橋下空間的開發利用可滿足周邊居民的休閑活動需求,提升橋梁及周圍區域公共空間活力。橋下空間的利用是系統全面的,需要進行整體的考量。武漢二七立交橋周邊利用目前存在以下具體問題。

(一)橋下空間的利用不充分,缺乏多樣性

二七立交橋橋下空間利用以開放式利用方式為主,建筑物式利用和圍合式利用較少。由于缺少相關配套設施服務,又受到立交橋下面高度與墩柱間距限制,橋下空間壓迫感較強。從整體上來看,場地靠近青山江灘核心區,但不是江灘綠地,而是一處有著130個停車位的公共停車場。這是武漢為數不多的利用橋下空間建成的生態停車場,但功能類型少,空間利用形式存在同質化趨向,重復性過高。橋下空間利用也應遵循因地制宜、合理利用的原則,不可全設為停車區。

(二)橋下空間與周邊空間割裂

二七立交橋沿線有寫字樓、住宅、商業場所、公園等不同類型的空間,面向不同的使用者,是一個不斷變化的條形空間。由于立交橋使橋下空間與周邊城市空間割裂,橋下空間處于碎片形式,規劃無計劃性,空間功能單一,同時,橋北面為青山江灘,不缺綠道供行人散步休閑,橋周邊只有一處商圈與多個小區,內部含停車場,導致人群分散。

四、立交橋下空間的設計思考

(一)城市立交橋下灰空間主要利用模式

結合孟買One Green Mile、澳大利亞墨爾本SKY-RAIL社區活動公園、多倫多橋下公園Underpass Park、邁阿密Underline公園等來看,其將橋下空間這一原本被忽視、很少有人踏足的消極空間,打造成為都市中一道亮麗的風景。從成功案例中獲取靈感,從中總結出城市立交橋下可以開發交通功能、商業功能和公共活動功能。在空間資源珍貴的城市中,橋下空間的使用模式受到人文因素和自然因素的影響:人為因素占主導地位,如周邊用地情況對橋下空間利用形式具有重要的影響;自然因素,如氣候、地勢等,對立交橋下空間利用的影響占基礎性位置,還體現在植物配置上。通過改造橋下空間來改善地區環境空間利用、城市景觀,能夠創造一個充滿活力與生命力的公共空間,打通城市交通的“血管”。

(二)營造空間景觀

1.自身橋體美化

橋下空間采光不足,橋底的墻面及柱身都是公共藝術的重要載體,可以采用大膽的造型和色彩,結合豐富的室外活動設施,賦予橋下空間獨特的使用感受,如米黃色或淺藍色,這樣既豐富了橋底色彩,也不會過于花哨,不會對駕車者視覺產生干擾。鮮明快活的顏色使橋下各個空間有了獨特的身份屬性,遠遠看去能夠吸引行人的注意,成為周圍環境的一抹亮色,使原本陰暗的橋下空間變得明亮和充滿活力,將分散的周邊用地緊密聯系起來。橋體美化過程中可以融入當地文化元素,這里的文化元素可以是風景名勝、文化遺產、歷史人物,例如融入盤龍文化、荊楚文化、黃鶴文化、東湖文化等優秀的武漢當地文化,從而達到傳遞特定文化的目的,同時增加其趣味性。還可利用新媒體技術,增加互動性空間裝置,豐富空間的表達形式。

2.空間造型設計

在符合抗壓強度、耐磨損等基本需求的前提下,將橋下空間和周邊連接起來,賦予有效的功能分區,提升空間的視覺持續性表達和親近感。按照地形地貌的形式進行設計和鋪設,這樣可以將平面的視覺效果轉變為立體的空間感覺,從而可以更好地緩解立交橋下方的相對高度與墩柱間距限制所帶來的不適。場地周圍有水體,結合濱水綠化進行強化設計,增設方便行人休憩停留的空間,根據地勢建造木質階梯觀景平臺,打造一個供來往的行人休息的平臺。

在城市里,立交橋的數量是非常龐大的,它占據了大量的城市空間,在充分發揮緩解交通壓力、提高通行效率的同時,也給周邊的環境造成了較為嚴重的影響,成為城市空間的“隔離帶”,使城市景觀破碎化。通過多個角度、多個層次的思考和設計,結合文化特色、功能要求,對立交橋下的區域進行劃分,使其變成一條線狀的風景長廊。

(三)打造多元化的公共空間

從總體上考慮周圍居民、通勤人員和弱勢群體對同一地點不同時間、不同季節設置靈活場地的需求,打造多元化的公共空間。通過打造橋下社區綜合體,為各類人群提供舒適的一站式服務,從而激發喜愛運動的青少年自發性活動,滿足成年人釋放減壓的需求,方便中老年人在休息的同時看護與陪伴兒童,鼓勵社區的弱勢群體參與公眾生活,使得各類設施得到充分運用,形成一個具有凝聚力的文化活動場所。

五、結語

隨著現代化城市基礎設施的建設,人們對立交橋下空間的使用意識越來越強。立交橋在緩解地表交通壓力的同時,也形成了橋梁下方的灰空間,如何合理地規劃與使用橋梁下方的灰空間已成為許多城市面臨的共同難題。武漢市要建設有魅力的歷史文化名城,就必須在解決交通問題的同時,合理地規劃橋下空間,提升橋下空間的景觀品質。通過研究橋下空間利用形式,對武漢二七大橋橋下空間使用的不足進行了分析,并對其進行了一些理論上的整理,指出大橋底部的規劃一定要首先解決空間的聯通問題,再根據對其現狀的調查研究,系統完善橋下功能,改善活動空間環境,包容各類人群的和諧發展,讓城市充滿新的生機。

參考文獻:

[1]梁紹基,林玉琳.城市高架橋下“灰空間”景觀提升策略初探:以陳村鎮龍舟主題公園二期為例[J].現代園藝,2021(24):37-39.

[2]劉董歡.鄭州市城市立交橋景觀評價與改造提升研究[D].鄭州:河南農業大學,2018.

[3]孫暢,魏澤崧.基于景觀都市主義的高架橋下消極空間改造設計研究[J].美與時代(上),2022(7):101-105.

[4]徐莎莎,何倩.武漢市高架橋下空間利用研究[C]//中國城市規劃學會.面向高質量發展的空間治理:2020中國城市規劃年會論文集:12風景環境規劃.北京:中國建筑工業出版社,2021:180-198.

[5]童真旎.城市立交橋附屬空間景觀設計研究[D].成都:成都大學,2021.

[6]嚴雨.建筑以為“利”,廣場以為“用”:比較四個廣場的啟示[J].北京規劃建設,2017(2):108-111.

[7]李青.鄭州市城市立交橋附屬空間景觀研究[D].鄭州:河南農業大學,2012.

[8]徐巨洲.空間論怎樣評論城市的混亂:讀《隱藏的秩序》[J].國外城市規劃,1994(4):49-52.

作者簡介:

何子弘,廣西民族大學碩士研究生。研究方向:環境設計。

陳霄,廣西民族大學碩士研究生。研究方向:藝術設計。

蔡安寧,碩士,廣西民族大學藝術學院副教授。研究方向:傳統民族建筑。