紫云英盛開的20歲

劉一平

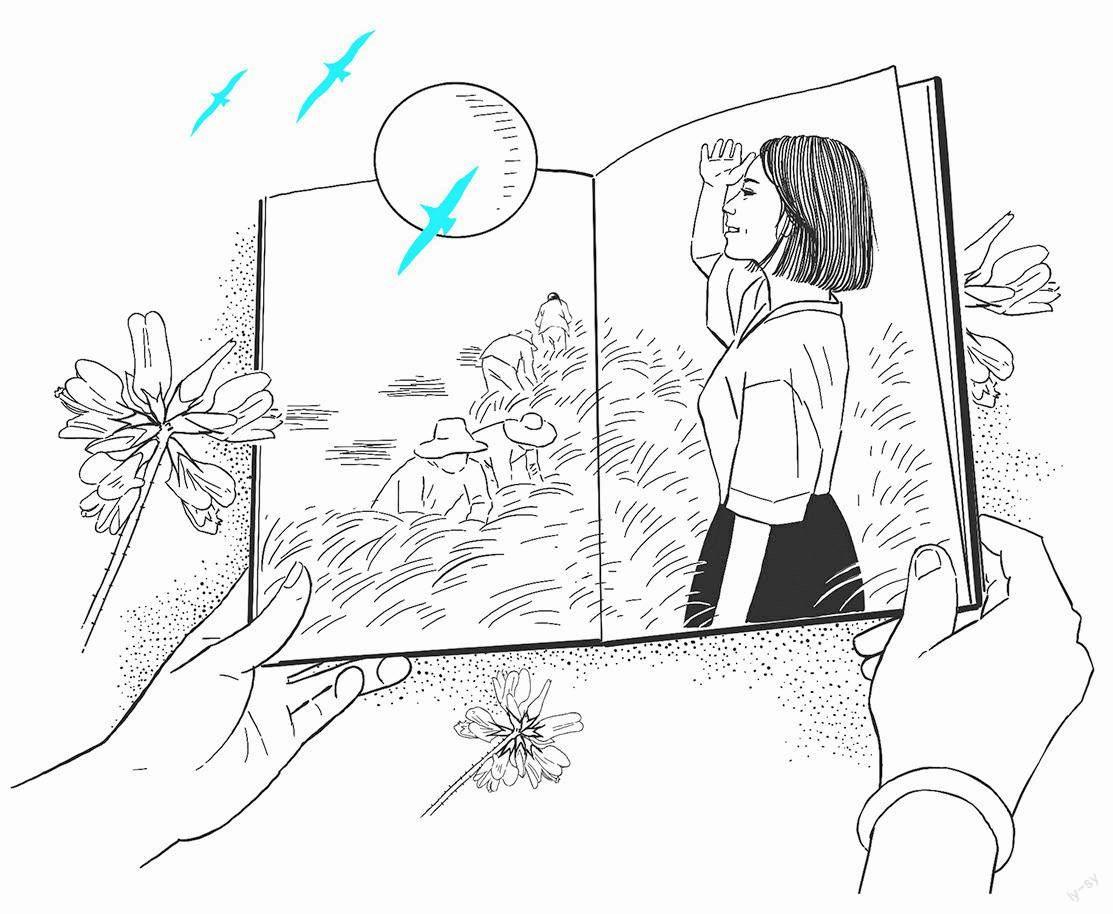

微風輕拂,月光如水。在這旖旎的夏夜,我坐在書桌前,輕輕翻開《意林》墨香氤氳的扉頁,去觸摸她那博愛寬容而又意境悠遠的靈魂。心中驀地一驚,20歲,《意林》竟然已經20歲了!

心潮翻涌,我澎湃的記憶也回到了49年前——我終生難忘的20歲。

那是1974年,我下鄉的第四年,我已成為3000萬名中國知青中的一員。20歲,我已從原來那個弱不禁風、細皮嫩肉的城市嬌小姐,逐漸變成一個肩膀和雙手磨滿老繭、面色紅潤、腰身健壯,一天能掙7個半工分的農村鐵姑娘!

我下鄉的地方叫作信陽市五七青年農場,在河南省羅山縣,距離信陽市區38公里。我們農場共有1000多名知青,分別來自信陽市的各個中學,一共有10個連,連以下又分為若干個排和班。我所在的是5連,又叫“躍進崗”和“38公里”。

我們連共種田地100多畝,分別種有小麥、水稻、棉花、西瓜、花生和蔬菜等。每到2月至6月,便是紫云英盛開的季節。這些紫色的小花,在微風中輕輕搖曳著,像一塊塊繽紛的地毯。它們可觀賞、肥田、做牲畜飼料,剛生長出來的嫩葉還可食用。

我們連種有幾十畝小麥,那時沒有收割機,全憑人力收割,所以麥收季節是很辛苦、勞累的。因為白天太熱,我們就在晚上干活。鐮刀割破了手指,碰傷了小腿的肌膚,鮮血直流,照常向前割;彎著腰割累了,就坐著割;割著割著睡著了,打個盹兒,醒來后繼續割。幾十年了,我的腦海里始終定格著這樣一幅畫面:深藍色的天幕上,懸掛著一輪銀盤似的明月;廣闊無垠、隨風起伏的麥浪中,艱難地移動著一個個小小的、疲憊的身影……那年,我20歲。

那時候雖然生活艱苦,經常是糙米配鹽水煮白蘿卜片,很長時間吃一次白面饅頭就等于改善生活。但我們仍舊青春似火,向上樂觀。我們為連里農友和附近的老鄉帶來了快板書、三句半、男女聲小合唱等節目;而且黑板報也辦得圖文并茂,豐富多彩,定期更新。那年,我20歲。

有一年冬季農閑時,我成了連里的“香餑餑”。各個宿舍都準備了從家帶回的各種好吃的零食,排著隊請我去講從手抄本里看到的故事。我繪聲繪色的講述,使農友們聽得如癡如醉。那年,我20歲。

……

20歲那年,我不僅學會了插秧、收稻、種麥、割麥、打麥、揚場、進倉、囤糧、上垛、挑塘泥、挑大糞、摘棉花等農活,還學會了納鞋墊、縫補丁等針線活。我的補丁針腳細密,方圓有形,是連里公認的“藝術品”。

更重要的是,20歲的我擁有了堅忍、頑強、寬容和無私等優秀品質。

歲月如夢,歲月似歌。轉眼間,已過去了49年。那破舊殘缺的紅磚瓦房,那平坦的打麥場,那滿崗遍洼盛開的紫云英,那刻骨銘心的20歲,是我生命長歌中最為難忘的一個個音符。