踢盒子

簡舒/文 馬開峰/圖

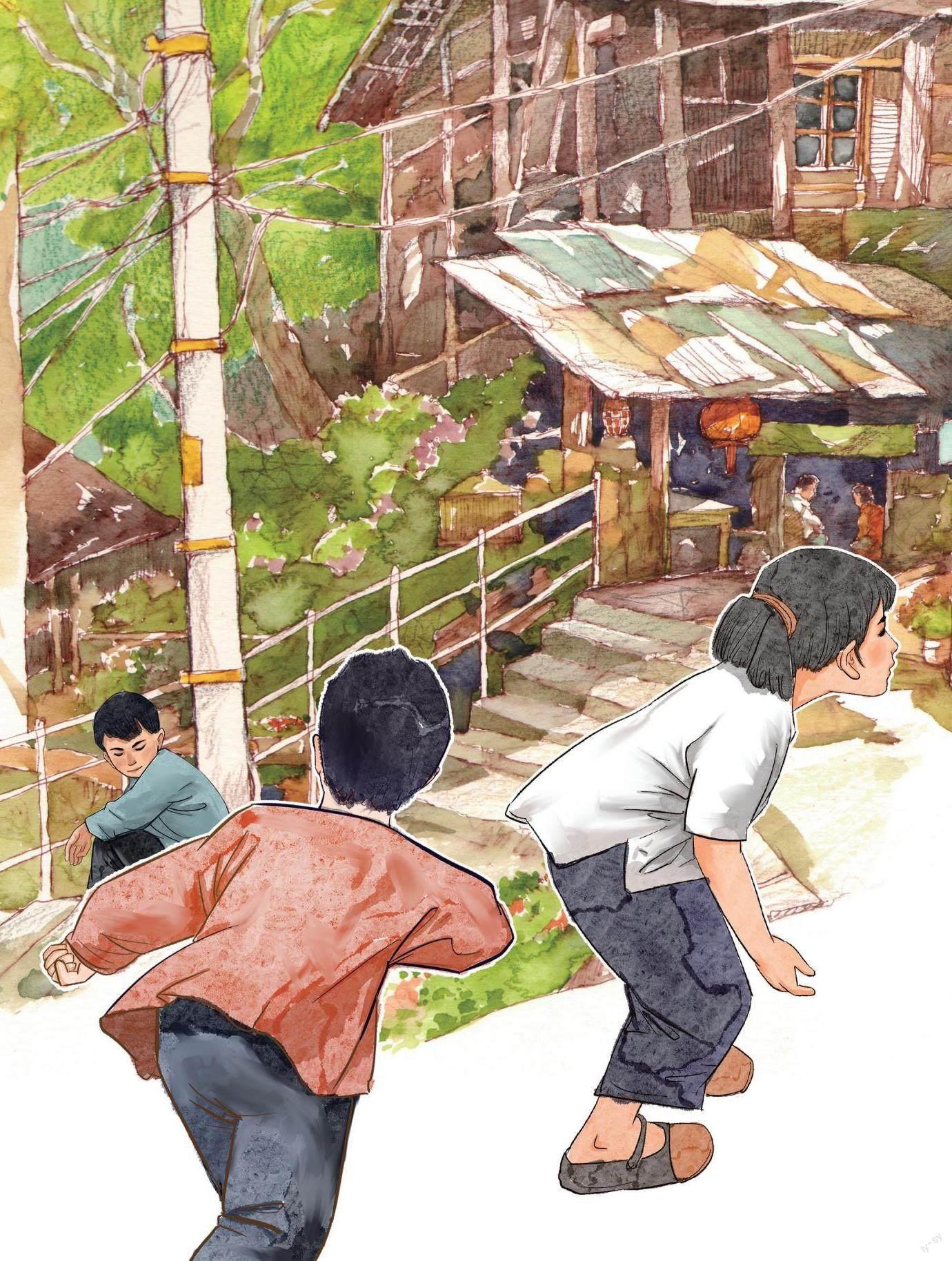

在六七十年代,住在大雜院里的小伙伴,一定玩過令他們一輩子都不會忘記的踢盒子游戲吧。那時,一到天黑,各家小伙伴,無論男女,都會不約而同地從家里溜出來,多則二十余人,少則幾個人,聚到一起,玩踢盒子游戲。

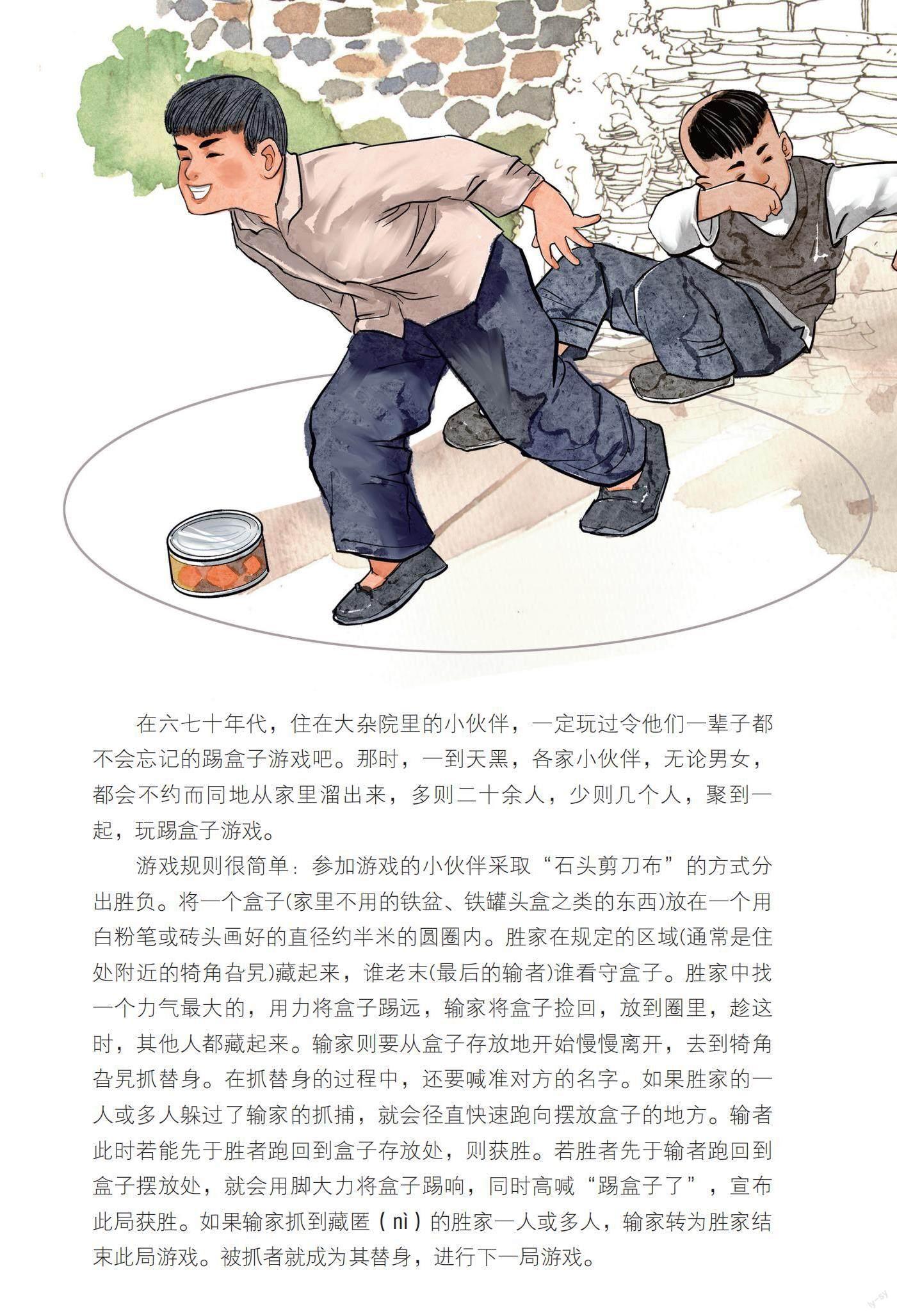

游戲規則很簡單:參加游戲的小伙伴采取“石頭剪刀布”的方式分出勝負。將一個盒子(家里不用的鐵盆、鐵罐頭盒之類的東西)放在一個用白粉筆或磚頭畫好的直徑約半米的圓圈內。勝家在規定的區域(通常是住處附近的犄角旮旯)藏起來,誰老末(最后的輸者)誰看守盒子。勝家中找一個力氣最大的,用力將盒子踢遠,輸家將盒子撿回,放到圈里,趁這時,其他人都藏起來。輸家則要從盒子存放地開始慢慢離開,去到犄角旮旯抓替身。在抓替身的過程中,還要喊準對方的名字。如果勝家的一人或多人躲過了輸家的抓捕,就會徑直快速跑向擺放盒子的地方。輸者此時若能先于勝者跑回到盒子存放處,則獲勝。若勝者先于輸者跑回到盒子擺放處,就會用腳大力將盒子踢響,同時高喊“踢盒子了”,宣布此局獲勝。如果輸家抓到藏匿(nì)的勝家一人或多人,輸家轉為勝家結束此局游戲。被抓者就成為其替身,進行下一局游戲。

游戲很簡單,但也潛藏著大智慧。在游戲開始確定“輸家”時,就是小伙伴間的第一次較量,要互相揣摩對手的可能招法。在輸家找替身的過程中,更是大智慧的展示。尤其是輸家,須做到“一心二用”,既有判斷勝家的最可能藏身之所,又要兼顧自身與盒子的合理距離,以防離盒子太遠,而被漏網之魚捷足先登踢響盒子。

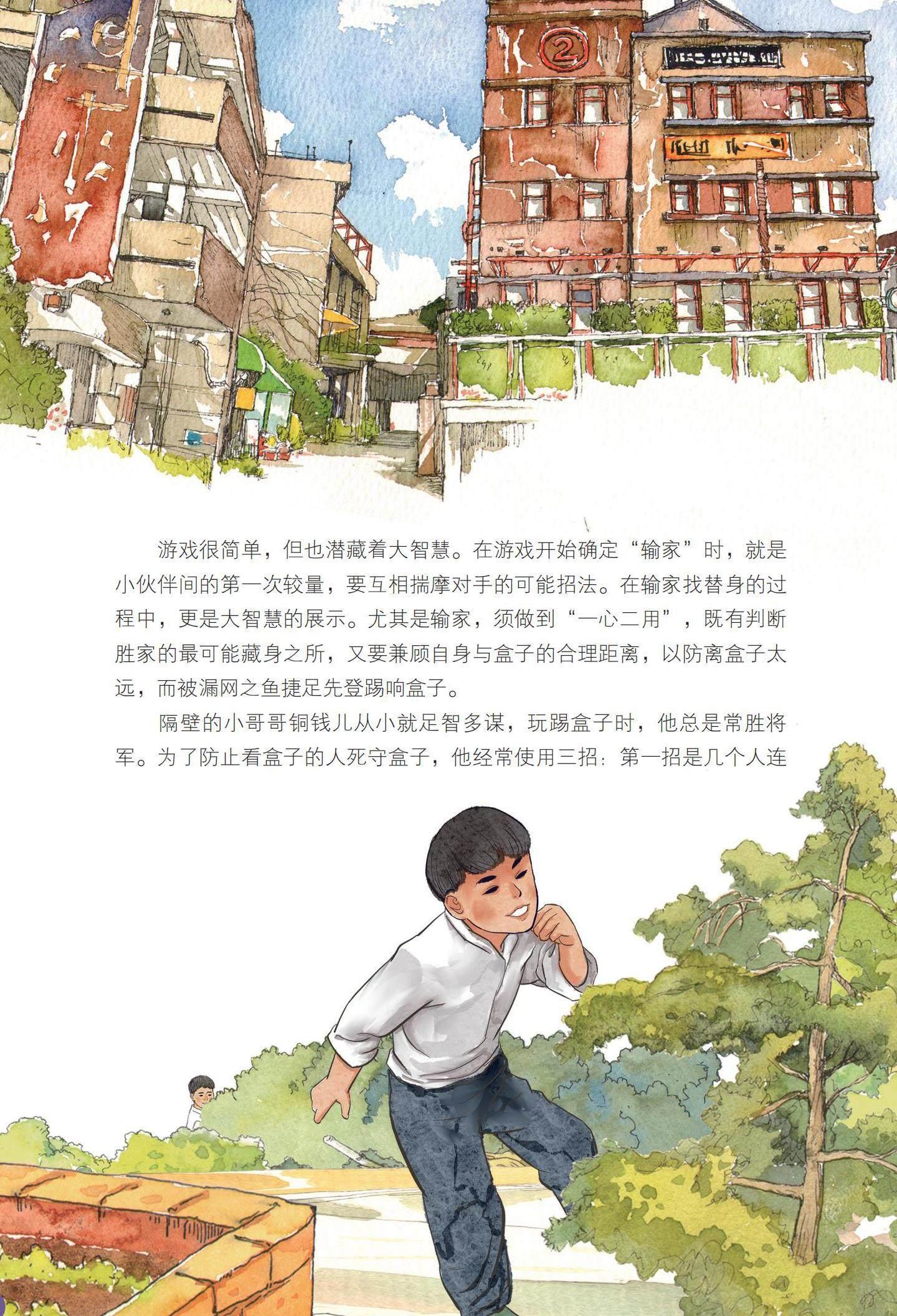

隔壁的小哥哥銅錢兒從小就足智多謀,玩踢盒子時,他總是常勝將軍。為了防止看盒子的人死守盒子,他經常使用三招:第一招是幾個人連成一串或從四面八方同時沖向盒子,看守盒子的人認出前面兩個,后面的人已沖到盒子邊起腳了;第二招是互相換衣服、帽子,把自己偽裝成別人,讓看盒子的人認錯人、喊錯名;第三招是用衣服蒙住腦袋,遇到這種情況,看守盒子的人必須將衣服從來人腦袋上扒下來,否則很容易認錯人。

可是,銅錢兒也有馬失前蹄的時候。有一次,銅錢兒“石頭剪刀布”輸了,成了看守盒子的人,小伙伴也用他的辦法,一次次地踢了他的盒子。幾輪過后,銅錢兒失去了耐心,竟然把盒子偷偷揣進兜里,去找其他小伙伴玩兒別的游戲去了。等有小伙伴來踢盒子時,發現圈里已經空空如也。從此,銅錢兒也有了一個外號叫賴皮。

踢盒子游戲簡單、經濟,綠色、環保,既鍛煉頭腦的靈活性,又鍛煉身體,真是一項“智慧與體能”兼備的游戲。

由于時代的變化,現如今已難覓過去大雜院才有的犄角旮旯(gā lá)的絕妙藏身處。踢盒子這么好玩兒的游戲,也只能在記憶中留下清晰的影子了。