基于生態城市理念的城市規劃設計策略探尋

安 琪

西安建大城市規劃設計研究院有限公司 陜西 西安 710055

隨著社會經濟的發展,城市規模的不斷擴大,土地、水源、礦產等資源越來越緊張,生態環境在人類長期粗放型開發、建設中受到巨大破壞進而污染,并帶來了一系列的負面影響,形成惡性循環。城市規劃設計的本意是為居民提供舒適、溫馨的居住環境,便捷的生活服務等,規劃設計時需要引入生態城市理念,綜合考慮人的實際需求和生態承載力,盡可能地維持多方平衡,打造生態宜居宜業的現代化城市環境。當前我國的生態城市規劃設計仍面臨一些挑戰,但也有一些成功的應用案例,為我們的生態城市建設與發展提供了重要思路。筆者在此結合自身經驗,對相關內容進行分析與探討,以供參考、交流。

1 生態城市概念及其理念內涵

1.1 生態城市概念

生態城市(ecologicalcity),該概念于上世紀70年代在聯合國教科文組織發起的“人與生物圈(MAB)”計劃研究中首次提出。“生態城市”是一個包括社會、經濟和生態系統的可持續發展模式,目標是打造成為節能環保、文化藝術和人文活動相融合的宜居城市,基于對自然環境和生態系統的理解,在建設城市時考慮生態平衡,整個城市應該按照生態原則來規劃和設計[1]。

1.2 生態城市理念內涵

生態城市理念是基于生態學原理,建立在生態可持續發展框架下的一種思想,旨在實現人與自然的和諧發展。其內涵主要包括以下幾點:

1.環境保護:注重大氣、水質保護和垃圾分類處理,合理開發和科學使用能源資源,采用新型低碳技術,減少污染排放。

2.生態建設:保護生態環境和生物多樣性,利用現代技術手段實現自然生態系統的延續和重建,包括增加城市綠地和公園,鼓勵居民種植綠化植物,推廣城市小型花園等。

3.人文和諧:社會人文是塑造城市特色和形象的重要依托,通過挖掘利用和發展實現城市人文價值的多樣性。例如,創造豐富的文化生態景觀,升華濕地自然資源,提高公共藝術品的溢出效應。

4.可持續發展:在建立經濟發展模式的同時,注重環境保護和可持續發展,通過各種措施來減少資源消耗和杜絕浪費,提高城市的創新能力、競爭力、發展潛能。

2 我國生態城市規劃設計的挑戰

近年來,在“可持續發展”要求下,我國各地政府都高度重視生態環保與生態建設,城市規劃設計也朝著綠色方面發展。但在實施與推進過程中仍面臨著諸多的困境和挑戰,主要體現如下:

2.1 生態城市理念未真正貫徹落實

隨著“綠水青山就是金山銀山”理念的深入人心,我國城市建設逐漸向綠色化方向邁進。盡管各地重視并貫徹落實生態環保政策,然而實際上,由于我國各地區的資源條件存在較大差異,一些資源富集地區仍然以資源開采為主導產業,使得經濟發展的向好形勢與生態問題形成巨大反差,由此可見生態理念并沒有有效滲透和落實。在城市規劃設計方面,生態城市理念要求經濟發展與社會生活、人文要素、自然環境的全面協調,要實現可持續。然而實際的城市功能規劃設計上多優先考慮城市產業經濟發展需求,其次是人居便捷性,而生態環保則作為城市規劃設計中一種附屬品,大多數城市存在犧牲環境換經濟的錯誤觀念,導致生態城市理念無法真正落到實處。

2.2 生態城市規劃設計思維較陳舊

生態城市理念是一種具有前瞻性的科學思想,與傳統的城市規劃設計相比,生態城市規劃設計具有復雜性和全局性等特點,需要運用到更加先進的技術和方法。但是現階段我國不少城市的規劃設計思維與方法仍比較傳統,不能滿足生態城市規劃設計的要求。首先生態城市規劃強調綠色建設、均衡發展,兼顧經濟與環保,充分整合利用各種自然資源,同時大力發展并運用智能化建筑技術,實現城市功能多元化。但當前的城市規劃設計卻更多地注重城市經濟和基礎功能,較少考慮到節能環保和智能化技術的應用。其次,生態城市規劃設計,重視建立便捷的信息系統架構,以便于綜合分析和利用數據資源,以期使城市規劃設計更加科學、高效、具有前瞻性。而現有的城市規劃設計往往對信息流的關注不足,使得整體規劃設計效果不理想。

2.3 城市規劃設計未兼顧資源保護

城市規劃是一項綜合性、長期性的工程,旨在為城市的發展提供有計劃、有組織、有預見性的指導,而資源保護則是城市規劃的重要內容之一。然而,有些城市規劃設計并未兼顧資源保護,表現主要包括以下幾個方面:1.城市規劃與治理相分離,部分城市在規劃設計時未結合資源環境的實際情況,忽視了資源的有效利用和環境治理問題,也未采用節能、減排等技術手段,容易導致城市過度依賴傳統能源,使環境污染加劇。2.過度開發、破壞生態環境。部分城市規劃設計缺乏生態、環保考慮,通過大量開墾山地、大肆侵占耕地和砍伐林木等方式來擴展城市發展空間,對土地和水資源造成不可逆轉的破壞和浪費。同時在城市建設中缺乏環保設計,對原有的自然生態系統造成破壞,影響了當地的生態可持續性。3.歷史文物破壞嚴重。在對舊城進行改造性建設中不重視對歷史文物的保護和管理,采取“一刀切”模式,將舊城徹底推倒重建,造成城市文化底蘊的缺失和文化生態的嚴重破壞。

3 基于生態城市理念的城市規劃設計策略

3.1 合理布設城市功能區域

城市功能區是城市內部按照不同功能劃分的空間區域,合理布設城市功能區域是有效管理和提高城市運行效率的重要手段。生態城市理念下應明確城市的各個功能分區,按照生態與生產、生活相適應的基本原則進行合理規劃設計,以此實現整體協調,資源充分利用。

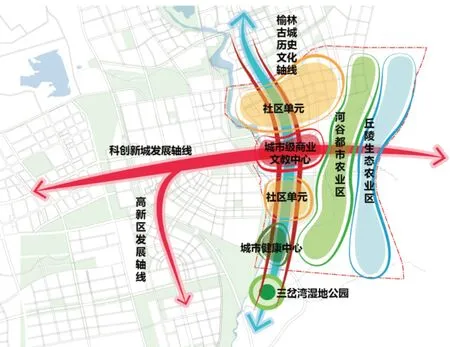

一是結合城市自然條件進行功能分區,需要綜合考慮城市自然環境、地形、氣候等因素,合理布設居住區、商業區、工業區、休閑區等(如圖1所示“榆林市局部片區概念性修建性詳細規劃評選城市功能結構圖”),規劃時應避開災害隱患區域,以減輕城市風險損失。各功能區內應設計和配置與之相適宜的景觀和設施,以滿足居民的實際所需[2]。如工業區應考慮到工業企業的用地需求,在規劃時應結合產業類型和發展趨勢,預留廠房及配套設施的建設和發展空間;同時要考慮到環境問題,對于化工類存在污染排放的企業應處于城市常年盛行風向的下風向、水源的下流區域等。居住區需要考慮到舒適度和生活便捷性,合理規劃布設自然與人文景觀,以及集貿市場、學校、車站等公共配套;商業區應位于城市中心地帶,選擇具有較好經濟基礎、人流較大或物資集散條件較好的區域進行布設,與周邊的生活與產業環境形成緊密聯系。休閑區域應位于自然資源條件較豐富,風光優美、氣候適宜的區域,規劃建設旅游景點、康養中心、城市公園等。

圖1 榆林市部分片區的城市功能結構圖

二是充分考慮區位之間的交通聯系,交通網絡是城市各個功能區之間的分割與連接紐帶,應合理布設城市中各種功能區之間的交通,促進城市內外有機聯系,應在城市整體規劃的基礎上進行合理的交通規劃設計,最大限度提高城市居民的生活和工作便利。如工業區內應有進出主要交通貫穿,便于工業原材料及產品的物流運輸;生活區應盡量避開主干道,減少噪聲污染,但應規劃設計其他路網;商業區則應位于城市交通樞紐,便于人流與物流集散;休閑區可以規劃在城內和城郊位置,也應規劃便捷的交通路網。同時,基于自然本底條件,依托主要道路構建“生態橋梁”,實現城市內外不同生態要素的空間聯系;并結合道路交通開展綠色道路體系規劃,構建城市綠道系統。

3.2 建立城市完整生態系統

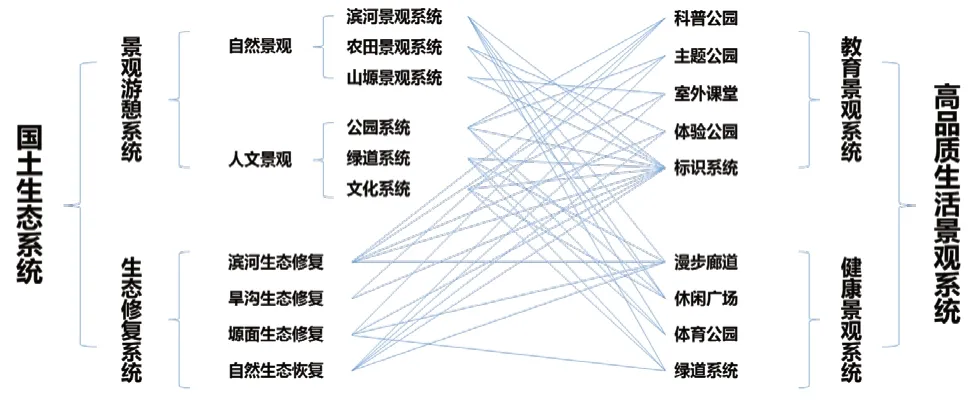

生態城市規劃設計,需要盡可能地構建完善的城市生態體系,既要保證城市的生產生活不受影響,也要注意城市美化和健康。城市規劃設計者需要對整個城市區域進行調研勘察,全面掌握區域內的地形、地質、動植物、水體、氣候等資源信息,然后結合城市功能分區,堅持因地制宜的原則對這些資源進行科學規劃和充分利用[3]。對于處于河湖流經區域的城市,應在城市規劃設計時考慮防洪和蓄水問題,規劃設計中應有防洪工程和水利水電工程等,同時做好預防城市內澇災害的考慮,需要科學規劃布設城市水網系統。此外還應利用河湖水域、濕地、森林具有調控氣候、水源供給、發展水產養殖等作用,應將其納入城市生態規劃和綠化建設中,規劃建設濕地景觀、城市公園、水產養殖基地、飲用水保護區等,既有助于雨季泄洪,也有助于保證城市生活與生產供水安全,還有助于生態資源保護和美化城市環境,提升城市的宜居性和居民的生活質量。圖2中榆林市將多種景觀融合到生活系統中,構建出一個包含景觀游憩、生態修復、教育與健康在內的完整國土生態系統,提升了城市生態層次。

圖2 融合景觀與生活系統的國土生態系統構建示意圖

3.3 注意對歷史文化的保護

每一個城市都有自身的歷史故事和文化遺跡,這是城市的寶貴財富,也是城市的一張名片[4]。生態城市理念下,城市規劃設計要注意對這些文化遺產的挖掘、保護和充分利用,讓其發揮出重要的功能價值,而不是粗暴地全部摧毀,舍棄。城市規劃設計中,可以采用古今融合的思路,對歷史建筑進行修復并設計一些配套建筑或設施,這些建筑可以是仿古建筑也可以是具有現代感的新式古風建筑,同時挖掘整合與之相關的城市傳說和典故、文化名人、歷史背景、藝術等方面的資源,將這些建筑規劃為商業步行街、美食街、旅游景點、文化與歷史博物館等,成為城市的一道亮麗風景線,加大對城市歷史文化的宣傳,塑造城市的良好形象,擴大城市知名度,從而帶動旅游,促進招商引資,為城市帶來新的經濟增長,從而讓老舊建筑重獲新生。比如延川文安驛為延續傳統建筑、民俗的傳統語匯,在城市規劃設計中,保留了文安驛老街的原始面貌,并對其進行重新打造裝扮。如今的文安驛已經成為歷史與現代對話、傳統文化宣傳的重要場地(見圖3),既有深厚的文安驛歷史人文底蘊,又賦予鮮明的現代城市氣息,低矮古樸的腳樓與周邊的高樓大廈和“車水馬龍”不僅不會突兀,反而產生一種反差美感。

圖3 文安驛鎮商業老街風貌改造效果圖

4 結束語

城市規劃設計是城市建設的重要內容,生態環保下應以生態城市理念為指導,立足城市實際情況,充分開發、整合利用優勢資源,對城市功能區進行科學規劃,建立符合可持續發展的城市生態系統,同時要在城市規劃設計中兼顧新能源開發利用和歷史人文保護等,由此方可使城市煥發出無限生機。