淺析廣東省汕尾市城區地質災害對生態環境的影響與修復對策研究

屈向陽 李煜楠 涂萬里 肖海軍

廣東省地質局第七地質大隊 廣東 惠州 516008

汕尾市城區位于廣東省東南部,具有豐富的自然資源和重要的經濟地位。隨著城市化進程的不斷加快,地質災害已成為汕尾市城區主要的地質環境問題。地質災害不僅對人民生命財產安全造成威脅,還對生態環境造成嚴重破壞。因此,深入研究汕尾市城區地質災害對生態環境的影響,提出有效的修復對策具有重要的現實意義。

本文基于“廣東省汕尾市城區(含紅海灣經濟開發區)地質災害風險調查評價(1:50000)”和“廣東省汕尾市地質災害風險調查評價(1:100000)”兩個項目的工作成果,分析汕尾市城區地質災害特征及其成因,并進一步探討地質災害對當地生態環境的影響,并提出相應的修復對策,為汕尾市城區的生態環境保護以及可持續發展提供一定的科學支持。

1 地質災害特征

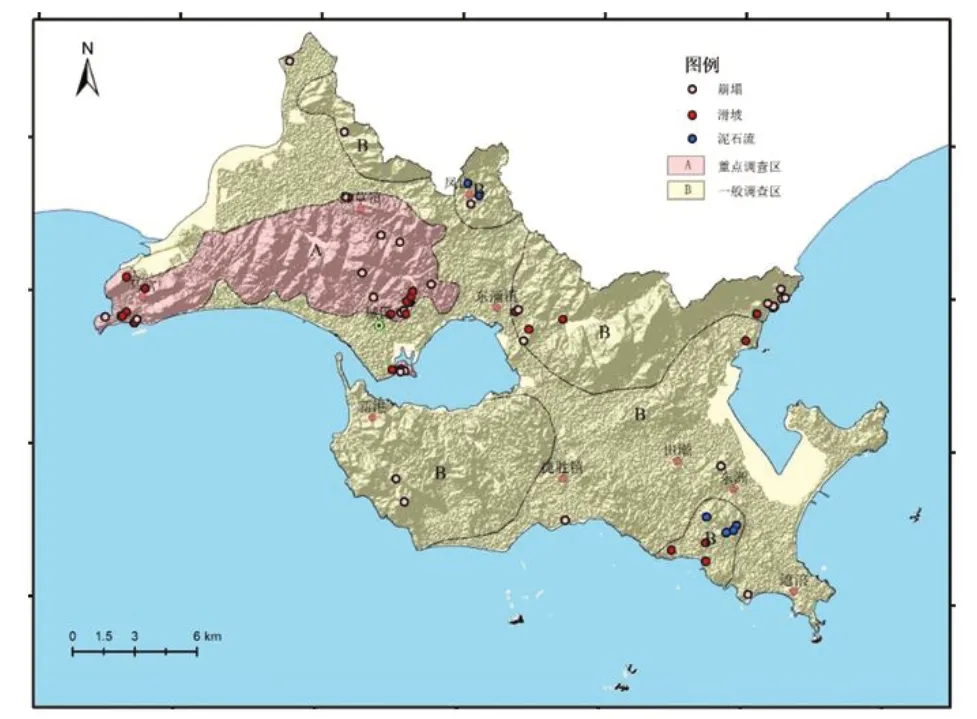

圖1 汕尾市城區地質災害分布圖

汕尾市城區地質災害及隱患點類型以崩塌、滑坡為主,泥石流相對較少,其中崩塌及隱患29處,占比48.33%;滑坡及隱患25處,占比41.67%;泥石流6處,占比10.00%。汕尾市城區地質災害及隱患點規模以中小型為主,少量可達大型,其中規模大型2處,占比3.33%;規模中型20處,占比33.33%;規模小型38處,占比63.34%。誘發汕尾市城區地質災害的動力成因因素是以人為動力成因為主,其中自然動力成因產生的地質災害7處,占比11.67%;人為動力成因產生的地質災害53處,占比88.33%。地質災害發生時間上,多集中于每年的4月~9月,大多與強降雨有關。空間分布上地質災害主要沿山體坡腳分布。各類型地質災害具體特征如下。

(1)崩塌:規模以小型為主,其次為中型;崩塌體厚度一般≤3m;最大落差多為≥20m;物質組成以土質斜坡為主;主要由農村削坡建房及降雨造成;主要分布在田墘街道和東涌鎮。

(2)滑坡:規模以中小型為主;平面形態多呈半圓形態,剖面形態以凹形為主;滑坡坡度以30~50°為主;滑體厚度為小于4m的淺層滑坡;物質組成以土質斜坡為主;主要分布在香洲街道、馬宮街道及東涌鎮。

(3)泥石流:6處歷史泥石流規模以中型為主,其次為小型;均處于丘陵地貌,地勢陡峭;按物源成因分類屬崩滑型泥石流,按水源分類均屬暴雨泥石流,按集水區特征分類屬坡面型泥石流;泥石流物質主要為顆粒粒徑≥2.0mm的各級粒組,屬水石(砂)型泥石流[1]。

2 地質災害成因機制

地質災害的形成取決于地質環境條件及各種內外應力作用的結果。汕尾市城區地質災害的主要控制因素是地形地貌、地層巖性組、地質構造等;地質災害的誘發因素主要為降雨、人類工程活動等;地質災害的影響因素主要包括水文地質條件、植被等。

汕尾市城區崩塌地質災害發育,根據其發生地層的物質成分,主要為黏性土崩塌和巖體崩塌兩種;其形成機理主要為滑移式崩塌、傾倒式崩塌及墜落式崩塌三種類型。崩塌按其變形破壞的運動方式可歸納為墜落砸擊、傾倒壓覆、滾落(滑移)沖擊三種成災模式。

汕尾市城區滑坡地質災害按物質組成分類主要為土質滑坡及少量巖質滑坡,按滑坡類型分類有淺表部滑移型和軟弱基底順層滑移型,按形成機理分類主要為牽引式滑坡。滑坡按作用效果主要為滑移沖擊成災模式。這種成災模式主要發生于承災體位于斜坡坡腳的滑坡。

3 地質災害對生態環境的影響

地質災害對生態環境的影響是一個復雜而重要的問題,不同類型的地質災害會對生態系統的多個方面產生直接或間接的影響。汕尾市城區地質災害對生態環境的影響主要體現在以下幾個方面。

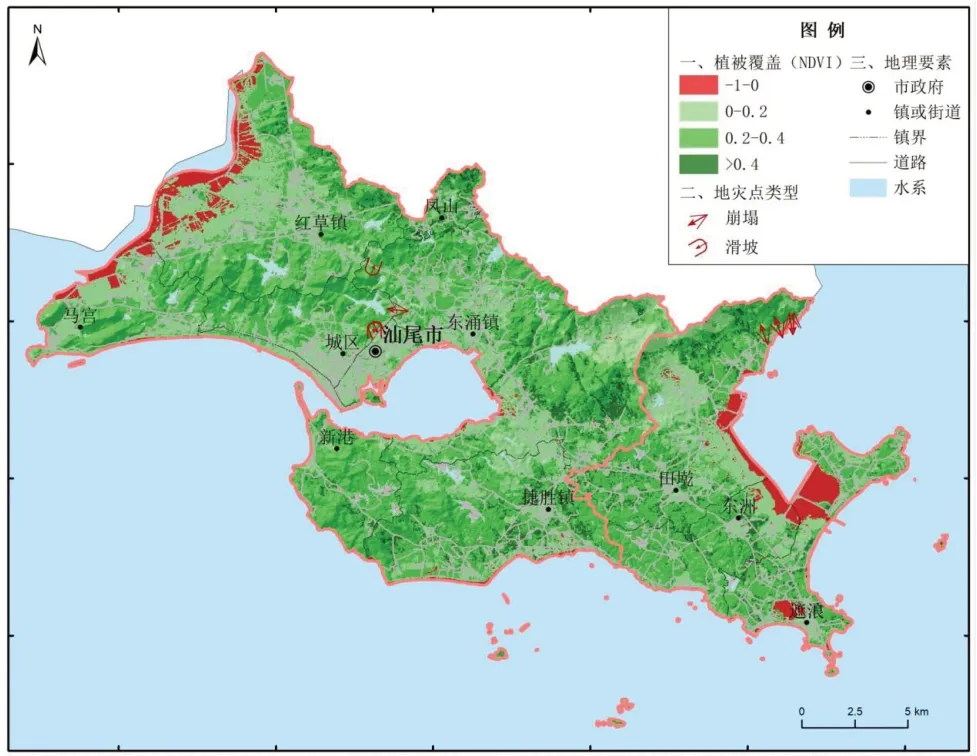

(1)地質災害對植被覆蓋的影響

植被覆蓋是生態系統的重要組成部分,對維持生態平衡和防止地質災害起著關鍵作用。地質災害對植被覆蓋的影響主要有:1)破壞植被結構:地質災害如崩塌、滑坡、泥石流等會摧毀植被的根系和莖干,導致植被結構的破壞,使植被覆蓋率下降,導致植被資源喪失和生態系統退化。植被對土壤保持和水源涵養具有重要作用,地質災害破壞了植被層,容易引發土壤侵蝕和水土流失。2)改變植被物種組成:地質災害引發的土壤侵蝕和土壤質量變化會對植被物種的適應性和分布產生影響,導致植被物種組成的改變。3)影響植被生長和再生:地質災害帶來的土壤侵蝕、水資源短缺等問題會限制植被的生長和再生能力,降低植被的恢復能力。

圖2 汕尾市城區地質災害評價工程植被覆蓋率因子(NDVI)圖

(2)地質災害對土壤質量的影響

土壤對生態系統起重要支撐作用,地質災害對土壤質量產生直接或間接的影響。地質災害對土壤質量的主要影響有:1)土壤侵蝕:地質災害如崩塌、滑坡、泥石流等會引起大量的土壤侵蝕,導致土壤的物理、化學和生物性質發生變化。2)土壤質地改變:地質災害如滑坡、崩塌、地震等會改變土壤的物理結構和質地,使土壤質量發生變化。土壤是生態系統的基礎,土壤質量的惡化會影響植物生長和生態系統的穩定性。3)土壤污染:地質災害如地震等可能會釋放出有害物質,如重金屬、化學物質等,導致土壤污染,對土壤質量產生負面影響[2]。

(3)地質災害對水資源的影響

地質災害對水資源的影響主要表現為:1)水資源短缺:地質災害如泥石流、滑坡等可能會截斷水系,導致水資源的短缺,影響生態系統的水循環和水資源的供應。2)水質污染:地質災害可能引發水體的污染,如泥石流、滑坡等帶來的泥沙、化學物質等對水質產生不利影響。污染的水資源不僅對生物多樣性造成威脅,也對人類的生活用水和農業灌溉造成影響。3)水生態系統破壞:地質災害如地面沉降、地面塌陷、滑坡等會破壞水生態系統的結構及功能,進而對水生態環境造成嚴重破壞。

4 修復對策研究

(1)生態恢復策略與技術選擇

地質災害發生后,采取適當的生態恢復策略和技術對受災區域進行修復和重建是保護生態環境的關鍵。以下是一些針對汕尾市城區可行的生態恢復策略和技術:1)植被恢復:植被是保護土壤、保持水源和防止地質災害的重要因素,重建植被覆蓋是修復地質災害影響的重要手段。通過植樹造林、草本植被種植等措施,恢復植被覆蓋,可以有效地增強土壤的保持能力,減輕水土流失,防止土壤侵蝕、增強土壤的抗沖擊能力。同時,選擇適應當地環境條件的植物物種,提高生態系統的適應性和穩定性。2)生物工程技術:生物工程技術包括植物根系工程、植物細胞工程等,可以通過加固土壤、改善地質結構等方式來修復地質災害帶來的損害。此外,進行生態修復,如濕地恢復、水體治理等,有助于恢復受災區域的生態功能。

同時也要充分利用遙感技術、地理信息系統(GIS)和數值模擬等新技術和新方法,加強地質災害的監測、預警和修復過程的管理。這些技術的應用可以提高修復工作的效率和準確性,為決策者提供科學依據和支持。此外,要加強社會公眾對地質災害的認識和防范意識,通過開展宣傳教育活動,提高公眾的地質災害風險意識,引導公眾采取科學的應對措施,及時發布災害信息,保障公眾安全。

(2)土壤質量修復與管理

地質災害對土壤質量造成了嚴重的破壞,因此需要采取措施進行土壤質量的修復與管理。以下是一些針對汕尾市城區可行的土壤質量修復對策:1)土壤改良:通過添加有機質、礦物質和微生物等物質來改良受災區域的土壤質量,增加土壤肥力和保水能力,促進植物生長。2)土壤保持措施:采取措施,如建立護坡、設置擋土墻、構建梯田等,防止土壤侵蝕和水土流失,保護土壤質量。3)水土保持措施:包括建設排水系統、設置溝槽、堤壩、合理規劃道路等,以減輕地質災害對土壤的破壞。

(3)水資源管理與保護對策

地質災害對水資源的影響是非常明顯的,因此采取水資源管理與保護對策對于修復受災地區的生態環境具有重要意義。以下是一些針對汕尾市城區可行的水資源管理與保護對策:1)水源地保護:通過建立水源地保護區、控制污染源和限制開發活動等措施,保護水源地的水質和水量,確保水資源的可持續利用。2)水資源利用調控:采取合理的水資源利用政策,如水資源定額管理、水資源配額分配等,實現對水資源的有效管理和調控。3)水環境治理:加強水環境監測與評估,推廣水資源高效利用技術,推行水環境治理工程,如水體凈化、污水處理等,改善受災地區的水環境質量[3]。

5 政策和規劃建議

根據廣東省汕尾市城區地質災害風險調查的實際情況以及研究結果,以下是針對汕尾市城區地質災害防治的相關政策和規劃建議,旨在有效減輕地質災害對生態環境和人類社會造成的影響,并提高災害防范和減災能力。

(1)建立完善的地質災害監測預警體系

地質災害監測預警是及時發現地質災害隱患和預測災害發生的重要手段。因此,建立完善的地質災害監測預警體系是至關重要的。這需要加強監測設施的建設和改善,包括地質災害監測站點、遙感監測技術、地下水位監測等。同時,建立信息共享和快速響應機制,以便在地質災害發生前能夠及時采取應對措施。

(2)加強地質災害風險評估與管理

地質災害風險評估是減輕地質災害影響的重要環節。應加強對汕尾市城區地質災害風險的評估和管理工作,確保及時獲取準確的風險信息,為決策提供科學依據。同時,應采取有效的風險管理措施,如制定應急預案、完善避災轉移措施等,提高社會抗災能力和應對能力。

此外,還需要加強政府部門的協調與合作,加大資金投入和技術支持,促進地質災害防治和生態環境修復工作的順利進行。通過綜合治理和科學管理,可以有效減輕地質災害對生態環境的影響,保護當地生態系統的穩定和人類社會的可持續發展。

6 結論

(1)汕尾市城區地質災害及隱患類型包括崩塌、滑坡、泥石流,其中以崩塌和滑坡為主,規模以中小型為主,少量可達大型,時間上多集中于每年的4月~9月,且大多與強降雨有關,空間上主要沿山體坡腳分布。

(2)汕尾市城區崩塌地質災害形成機理主要為滑移式、傾倒式及墜落式三種,成災模式包括墜落砸擊、傾倒壓覆、滾落(滑移)沖擊三種。滑坡地質災害的形成機理分類主要為牽引式,成災模式主要為滑移沖擊。

(3)地質災害對生態環境的影響主要表現為土壤侵蝕、植被破壞、水資源污染等方面。這些影響不僅威脅著自然生態系統的健康和穩定,也對人類的生活質量和可持續發展產生負面影響。

(4)為了減輕地質災害對生態環境的影響,需要采取綜合的修復對策。首先,加強地質災害預測和監測,提前預警和采取措施以減少損失。其次,進行生態環境修復和保護,包括植被恢復、土壤保護和水資源管理等方面的工作。此外,加強公眾的災害防范意識和教育,提高災害應對能力。

(5)在政策和規劃方面,應制定健全的地質災害防治政策和規劃。加強地質災害風險評估和監測體系的建設,提高災害應急響應和救援能力。同時,加強科學研究和技術創新,提高地質災害預防和減災的科學性和有效性。