新型城鎮化對農業生態效率的影響研究

——以河西走廊地區為例

楊學蓮,陳秉譜,莫琪江

(甘肅農業大學 財經學院,甘肅 蘭州 730070)

一、引言

鄉村振興戰略指出,要堅持鄉村振興和新型城鎮化雙輪驅動,加快形成城鄉融合發展格局,以此滿足人民日益增長的美好生活需要。隨著新型城鎮化迅猛發展,農村勞動力、耕地等資源減少,農業生產環境惡化等問題逐漸突出。綠色發展理念下,新型城鎮化與農業生態環境的改善相互協調逐漸成為現階段重點關注的內容,而農業生態效率作為衡量農業可持續發展的重要指標,能夠準確評價農業生態系統的現實水平,故研究新型城鎮化對農業生態效率的影響有利于發現農業環境問題以便針對性解決,對農業可持續發展有一定意義。

國內學者對新型城鎮化和農業生態效率的研究較豐富,新型城鎮化研究主要涉及其內涵[1]、發展水平測度[2]、影響因素[3]及與其他主體之間關系[4]等。農業生態效率主要是利用DEA模型[5]、SBM-Undesirable模型[6-7]、Malmquist指數[8]等方法對其進行測算及影響因素研究。兩者關系研究較少,僅有少量篇幅對中國13個糧食主產區二者關系進行研究[9]。綜上,全方面討論新型城鎮化對農業生態效率影響的專門研究較少,研究區域單一。因此,本文選取甘肅省河西走廊地區為研究對象,采用熵值法、Super-SBM模型分別測算2012—2021年河西地區新型城鎮化水平、農業生態效率,進而探究河西走廊新型城鎮化對農業生態效率的影響,有利于發現區域內農業生產中存在的環境問題,從而提出對策建議,為河西地區農業可持續發展提供參考。

二、研究區概況與影響機理

(一)研究區概況

河西走廊位于甘肅省西北部,是甘肅省乃至西北地區重要的商品糧基地,生產全省2/3的糧食。區域內耕地少產出多,年均降水量200 mm左右,生態環境脆弱。盡管河西地區降水稀少,但農業發展的其他條件較好,祁連山冰雪融水形成的黑河、石羊河、疏勒河等水系哺育著較為發達的綠洲農業。2012—2021年,河西走廊地區農業總產值從284.43億元增加到566.54億元,占地區生產總值的21.42%。

(二)新型城鎮化對農業生態效率的影響機理

現有研究發現,新型城鎮化從人口、經濟、土地、社會、生態環境等方面潛移默化地影響著我國農業農村可持續發展,同樣也對農業生態效率產生重要作用。

人口城鎮化過程中,農村勞動力逐漸向城市轉移,農民以機械投入代替人力,產生大量碳排放,使得農業生產環境惡化,但提高農業勞動的效率。經濟城鎮化過程中,二三產業發展迅猛,農業機械投入增加,能源消耗增加,在提高農業生產效率的同時對生產環境造成不良影響[10]。另一方面,人均GDP的增加推動消費升級,人們對綠色農產品的需求增加,使農民增強環保意識,減少化肥等使用。土地城鎮化對土地資源的需求逐漸提高,建成區面積的擴張在逐漸縮小農村耕地面積[11],影響農作物產出的同時也對生態效率起到負面作用。社會城鎮化過程中,教育水平的提升會加強勞動者的素質和專業技能,一方面使有能力的勞動者向二三產業轉移,農業勞動力減少,此時機械投入增加,從而污染環境,另一方面,高素質的農業勞動者生態環保意識強,可能會減少農業生產中化學品投入。隨著生態文明建設的深入,以綠色發展為主的生態環境城鎮化逐漸成為一條可持續發展的道路,在國家環保政策實施力度加強的情況下,地方政府環境治理意識逐漸提升,廢水、廢氣、廢渣污染程度降低,空氣質量達標率升高,積極影響農業生產。

三、指標選擇、測算方法與數據來源

(一)指標選擇

1.新型城鎮化指標

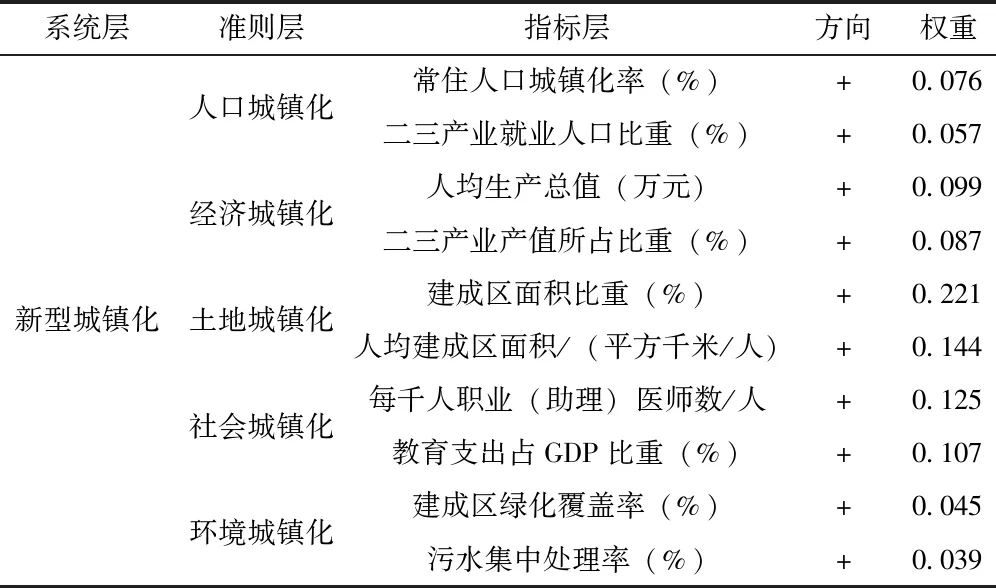

為客觀、系統反映新型城鎮化對農業生態效率的影響,本文參考相關研究[3-4]和河西地區發展狀況,從人口、經濟、土地、社會、生態五個層面綜合測度河西走廊新型城鎮化水平,具體指標見表1。

表1 新型城鎮化評價指標體系及權重

2.農業生態效率投入產出指標

參考已有研究成果[6、8]和河西走廊地區現狀,遵循數據可獲得性原則,選取勞動力投入、土地投入、機械總動力投入、農業灌溉投入、化肥投入、農膜投入作為農業投入要素指標。農業產出分為期望產出和非期望產出,期望產出由農業總產值表示;非期望產出由農業面源污染和農業碳排放組成,具體指標表示見表2。

表2 農業生態效率投入產出指標

根據吳小慶[5]的研究,農業面源污染由化肥污染量、農膜殘留量的總和表示,其中化肥污染量=化肥施用折純量*化肥流失率,農膜殘留量=農膜使用量*地膜殘留率,化肥流失率、地膜殘留率分別取65%、10%。農業碳排放量用表2中各碳源相應指標乘以相應碳排放系數的總和表示,借鑒李波[12]和張艷芳[13]等研究,設置化肥、農膜、農業機械、農業灌溉、農業翻耕碳排放系數分別為0.8956 kg·kg-1、5.18 kg·kg-1、0.18 kg·kW-1、20.476 kg·hm-2、312.6 kg·km-2。

(二)測算方法

1.熵值法

為避免人為因素帶來的偏差,使計算結果更客觀準確,采用熵值法確定指標權重,并測算新型城鎮化綜合發展指數,具體操作如下:

首先,進行標準化處理,為防止處理后的數據出現0的情況,在標準化后加上0.0001。

(1)

其次,求標準化后各指標的比重Pij和熵值ej:

(2)

(3)

再次,計算各指標的指標權重Wj:

(4)

最后,采用線性加權法,結合指標權重Wj和比重Pij計算新型城鎮化的綜合發展指數:

(5)

2.Super-SBM模型

農業生態效率測算由多個變量組成,為解決非期望產出問題和投入產出變量的松弛性情況,采用Kaoru等[14]提出的能同時反映期望產出和非期望產出的Super-SBM模型,彌補了SBM模型的缺陷,允許效率值大于1,使多個決策單元同時有效時可進行比較。由于河西走廊地區各市的投入和產出規模報酬不一定保持不變,參考舒曉波等[15]的研究,本文采用規模報酬可變(VAR)條件下的Super-SBM模型測算河西走廊地區農業生態效率值。具體公式如下:

(6)

(7)

其中,ρ為農業生態效率值,x、y、b分別為投入、期望產出、非期望產出,m、r1、r2分別為投入、期望產出和非期望產出指標個數,n為決策單元,λ為權重。當ρ≥1時,決策單元相對有效;當ρ<1時,決策單元相對無效。

(三)數據來源

本文以甘肅省河西走廊地區(武威市、張掖市、金昌市、酒泉市、嘉峪關市)為研究對象,探究城鎮化對農業生態效率的影響,由于嘉峪關市為新興工業城市,城市大,農村小,農業占比僅有1.8%,故剔除嘉峪關市,以河西走廊地區的武威市、張掖市、金昌市、酒泉市為研究區域,整理數據進行探究。涉及原始數據主要來源于2013—2022年的《甘肅發展年鑒》《甘肅農村年鑒》《中國城市統計年鑒》及4市的統計年鑒和官方網站。

四、新型城鎮化及農業生態效率發展特征

(一)新型城鎮化綜合發展特征分析

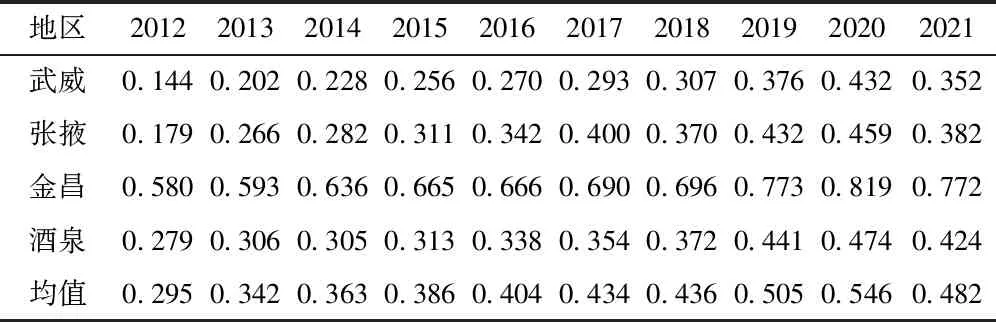

使用stata17.0軟件,采用熵值法確定新型城鎮化各指標權重(表1),再利用綜合分析法測度新型城鎮化綜合發展指數來反映河西走廊地區新型城鎮化總體發展狀況(表3)。從整體看,2012—2020年,河西走廊地區新型城鎮化綜合指數均值呈增長趨勢,從2012年的0.295增長到2020年的0.546,可見河西地區新型城鎮化發展迅速,與國內整體趨勢保持一致。2021年末綜合指數下降至0.482,可能原因是受國際國內社會經濟環境影響,全球經濟復蘇緩慢,當時新冠疫情處在上升期,各地政府開啟管控,生產生活暫時性停滯,經濟出現下行趨勢。從不同地市看,金昌市城鎮化綜合指數遠高于其他地區,酒泉市、張掖市僅隨其后,武威市最低。

表3 河西走廊地區新型城鎮化綜合發展指數

(二)農業生態效率特征分析

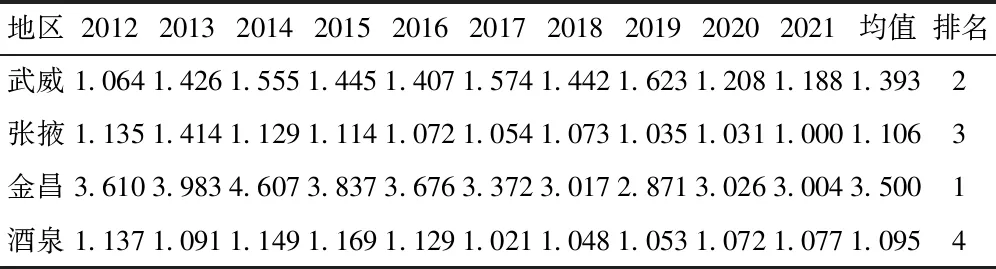

使用MATLAB R2022b軟件,利用Super-SBM模型測算規模報酬可變(VRS)條件下河西走廊地區農業生態效率值如表4所示,年均農業生態效率變化趨勢見圖1。從整體看,基于Super-SBM模型的河西走廊農業生態效率值均大于1,說明決策單元有效。從時間上看,2012—2021年,河西走廊4市年均農業生態效率經歷了先增后降的過程,總體趨勢線呈下降趨勢。可將研究區間分為兩個階段:2012—2014年為農業生態效率增加階段,從1.73增加到2.11,增幅達21.96%;2014—2021年為農業生態效率下降階段,從2.11下降至1.57,降幅25.59%;十年間,農業生態效率整體下降9.24%,可見河西走廊地區需高度重視農業生態環境,進一步提高當地農業生態效率。從空間上看,河西走廊各地區農業生態效率存在差異,年均生態效率值排序為金昌>武威>張掖>酒泉。在研究期內,金昌農業生態效率常年遠高于其他地區且變化幅度較大,可能原因是與河西其他地區相比,金昌耕地面積小,化肥、農藥投入少,使得非期望產出偏小,農業生態效率值會偏大。酒泉農業生態效率最低且較穩定,張掖農業生態效率與酒泉基本保持一致。

圖1 2012—2021年河西走廊地區年均農業生態效率

表4 河西走廊地區農業生態效率測算結果

五、新型城鎮化對農業生態效率的影響因素分析

(一)變量選取

被解釋變量:以Super-SBM模型測算出的農業生態效率為被解釋變量。

解釋變量:選擇兩組變量作為解釋變量。第一組以熵值法得出的新型城鎮化綜合發展指數為解釋變量,反映河西走廊地區新型城鎮化總體水平對農業生態效率的影響;第二組以反映新型城鎮化綜合發展水平的10項指標為解釋變量,即常住人口城鎮化率、二三產業就業人口比重、人均生產總值、二三產業產值比重、建成區面積比重、人均建成區面積、每千人職業(助理)醫師數、教育支出占GDP比重、建成區綠化覆蓋率、污水集中處理率。

(二)模型構建

Tobit回歸模型又稱為受限因變量模型,是用于解決被解釋變量存在上限、下限等情況的計量模型。由于Super-SBM模型測算出的農業生態效率值大于零,為避免參數估計出現不一致問題,采用Tobit回歸模型,探究新型城鎮化對農業生態效率的影響。Tobit面板數據模型如下:

其中,yij為農業生態效率值,xij為解釋變量,β0為常數項,βi為各解釋變量的回歸系數,εij為殘差項。

(三)Tobit模型回歸結果

在前文實證結果的基礎上,使用stata17.0軟件,借助2012—2021年河西走廊4市的面板數據進行Tobit回歸分析,為全面了解河西走廊地區新型城鎮化對農業生態效率的影響,以農業生態效率為被解釋變量,分別以新型城鎮化綜合指數和新型城鎮化10項指標為解釋變量進行兩組Tobit回歸,結果見表5。整體看,兩組解釋變量的LR chi2值分別為38.43和120.21,且P值均等于0.000,在1%水平上顯著,說明回歸不存在多重共線性和序列相關性等因素的影響,各組解釋變量結果能夠有力地解釋被解釋變量。

表5 河西走廊地區農業生態效率Tobit回歸結果

一組回歸結果可知,新型城鎮化綜合指數在1%水平上正向顯著,新型城鎮化水平每提高1%,農業生態效率值將提高4.6845%,說明新型城鎮化整體的快速發展有利于促進河西走廊地區農業生態效率的提高,也表明河西地區在城鎮化過程中對生態環境的治理有所成效。二組回歸結果可知,河西走廊地區新型城鎮化各項指標對農業生態效率的影響程度不同。

人口城鎮化中,常住人口城鎮化率和二三產業就業人口比重均在5%水平上正向顯著,表示河西地區人口城鎮化對農業生態效率有促進作用,這與現有研究不一致,可能是隨著綠色生產的倡導、科技進步和教育培訓的推廣,河西地區農業機械化生產更傾向于在保護環境的基礎上使用新科技、新能源,從而減少污染。

經濟城鎮化中,人均生產總值在1%水平上通過顯著性檢驗,負向影響農業生態效率,說明人均生產總值的提高對農業生態效率產生抑制作用,可見河西走廊地區在提高經濟水平的同時對環境帶來的負面影響依然存在,還需進一步改善;二三產業產值比重沒有通過顯著性檢驗,說明二三產業產值比重對農業生態效率的負面影響不顯著,反映出近年來高新技術的投入使用以及政府對生態護環境保護的大力宣傳降低了二三產業的環境污染力度。

土地城鎮化中,建成區面積比重在1%水平上負向顯著,人均建成區面積在10%水平上負向顯著,表明河西走廊地區建成區面積的擴張會降低農業生態效率,原因是建成區面積的擴張減少了農業用地,農民為保證產量過多投入化肥、農藥等化學品和機械動力,加劇了環境污染,這與河西地區耕地少產出多的農業特征一致。

社會城鎮化中,每千人職業(助理)醫師數在10%水平上顯著,教育支出占GDP比重在1%水平上顯著,二者均正向影響農業生態效率,表示每千人職業(助理)醫師數和教育支出占GDP比重的增加均能促進河西走廊地區農業生態效率的提升,一方面醫療水平的提高有助于農民定期做身體檢查,在保證身體健康的同時加大了勞動力投入,從而減少機械總動力帶來的污染,另一方面河西地區教育支出的增加提高了農民的綜合素質,加大了農民專業培訓,使農民環保意識增強。

環境城鎮化中,建成區綠化覆蓋率和污水集中處理率未通過顯著性檢驗,二者對農業生態效率負向影響不顯著,證明河西地區在城鎮化過程中對城市環境治理有一定效果,對農業生產影響不明顯。

六、結論與建議

(一)結論

基于2012—2021年河西走廊地區4市的面板數據,分別測度了河西地區新型城鎮化程度和農業生態效率水平,運用Tobit模型分析新型城鎮化對農業生態效率的影響。得出結論如下:第一,研究期內河西走廊地區新型城鎮化綜合指數呈增長趨勢,城鎮化發展訊速;第二,河西走廊整體年均農業生態效率經歷了先增后降的過程,總體呈下降趨勢線,區域上排序為金昌>武威>張掖>酒泉;第三,河西走廊新型城鎮化發展有利于促進農業生態效率的提高;第四,河西走廊人口城鎮化與社會城鎮化對農業生態效率產生促進作用,經濟城鎮化、土地城鎮化對農業生態效率產生抑制作用,環境城鎮化的影響不顯著。

(二)建議

1.促進人口城鎮化與社會城鎮化同步發展

人口城鎮化與社會城鎮化同步發展對農業生態效率有促進作用。隨著人口城鎮化加快,農業勞動力減少,影響農業正常生產。因此,首先要做好人口城鎮化中農業社會化服務,以彌補農業勞動力短缺可能造成的棄種拋荒問題,其次要加大農村醫療和教育投入,在保證勞動力質量的同時對農民進行素質和專業培訓,進而引入綠色高新技術作用于農業生產,代替勞動力,提高生產生態效率。

2.推動經濟城鎮化綠色發展

經濟城鎮化一定程度上阻礙了農業生態效率的提高,在西部欠發達地區,農業屬于勞動密集型或資源密集型產業,農業生產中難免以過度消耗資源和犧牲環境獲得更高的經濟效益。故在經濟城鎮化過程中應高度重視生態環境問題,促進產業結構升級,倡導農業綠色生產,落實生態治理。

3.引導土地城鎮化適度高效發展

土地城鎮化抑制農業生態效率的提升,如若土地城鎮化發展速度過快,且不考慮農業的發展空間,會造成嚴重的耕地壓力,影響到糧食安全。故首先應重視土地城鎮化的效率問題,避免以城市空間擴張為目的的低效發展,發揮土地集約化優勢,保障農業發展空間,引導土地城鎮化高效發展,其次適度調整農田、水渠、道路等來改善耕地的生態環鏡。