運輸類飛機全機操縱系統功能檢查試驗技術研究及應用

尹偉,張柁

(中國飛機強度研究所,全尺寸飛機結構靜力/疲勞航空科技重點實驗室,陜西西安 710065)

0 前言

飛機結構中的舵面,如升降舵、方向舵、副翼等,是保證飛機操縱性能的重要部件,操縱運動過程中是否卡滯或干擾直接影響到飛機的操縱性能和飛行安全[1-3]。

2004年以來,收集到的航空器與舵面故障有關事件共138起,造成飛機中斷起飛13次,返航/備降44次,換機15次,滑回15次。舵面功能故障也是多年以來發生重要事件最多的原因之一。

采用全尺寸飛機操縱系統進行功能檢查試驗,驗證當全機加載到限制載荷時,是否會妨礙或降低飛機的機械操縱,同時驗證舵面的操縱運動是否會引起其與相鄰結構之間或操縱系統中的卡滯或干擾[4-6]。操縱系統的功能檢查試驗是在全機靜力試驗機上模擬飛行員對操縱器件(駕駛盤、駕駛桿及腳蹬)進行操縱,驗證操縱系統性能。如何真實地模擬飛行員操縱過程及舵面受載情況,實現全尺寸飛機對機械操縱裝置的精準加載,獲得操縱力曲線及活動翼面響應曲線等,達到考核飛機結構靜強度的同時實現操縱系統功能檢查,為操縱系統功能檢查試驗帶來了諸多技術難題。

副翼功能檢查試驗需要操縱駕駛盤的順、逆時針轉動,實現駕駛盤高頻率、可控角度的雙向旋轉協調加載,對于駕駛盤而言施加的是一對力偶,采用傳統的“鋼索導向-杠桿-作動筒”加載方式[7-8]在試驗過程中測量作動筒位移,通過換算得到駕駛盤轉角。由于該方式鋼索為軟式連接,加載過程中存在彈性變形,導致換算的駕駛盤轉角存在一定誤差,且只能單向轉動,并且偏轉角度受空間限制。

全機高載工況操縱系統功能檢查試驗中,當全機加載到限制載荷時,需要在規定時間內一次性獲取活動翼面的最大正負偏角。即當操縱系統出現卡滯時,需要實現活動翼面向相反方向繼續運動,完成相反方向的偏轉運動。常規的控制技術出現卡滯時會卸壓,觸發系統保護,無法實現該功能,因此制定基于響應的載荷譜自動切換方案成為該類型試驗首要解決的難題。

全尺寸飛機操縱系統功能檢查試驗需要實時監測活動翼面的轉角變化,但傳統傾角傳感器只能監測相對于水平面的單一角度變化,不能滿足方向舵等非水平軸舵面的轉角測量要求,因此研發多向轉角實時監測方法成為該類型試驗亟待解決的問題之一。

針對上述問題,JUANG等[9-11]進行了舵面功能檢查試驗,但是未考慮到具體試驗件,而且其研究方法未應用于運輸類飛機全尺寸飛機。國內學者對舵面功能檢查研究主要集中在穩定性和強度剛度的分析上,對全尺寸飛機舵面功能檢查試驗方面研究相對較少。

鑒于此,本文作者采用駕駛盤雙向大轉角加載技術真實地模擬飛行員操縱過程,實現駕駛盤高頻率、可控角度的雙向旋轉協調加載及駕駛盤扭矩的精準測量;基于響應的載荷譜自動切換技術,在全機高載試驗操縱功能驗證過程中,當操縱系統出現卡滯時,活動翼面向相反方向繼續運動,通過一次試驗確定活動翼面最大正負偏角,確保全機高載試驗的順利完成;采用多向轉角實時監測技術實現非水平軸活動翼面轉角測量;并將新技術應用到大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機操縱系統功能檢查試驗,最后驗證新技術的有效性和合理性。

1 駕駛盤雙向大轉角加載技術

1.1 總體思路

副翼的橫向操縱由駕駛盤的順、逆時針轉動控制,在進行副翼操縱檢查試驗時需要控制駕駛盤轉角,并實時監測扭矩。操縱檢查原理如圖1所示。

圖1 試驗原理

因此,副翼操縱檢查試驗需要對駕駛盤進行旋轉加載,用于模擬駕駛員對駕駛盤操縱。

在某型飛機副翼操縱系統靜強度試驗時,采用“鋼索導向、杠桿-作動筒”加載方式,其加載示意如圖2所示。

圖2 加載方式示意

對于駕駛盤扭矩,有:

F=2M/D

(1)

式中:M為施加到駕駛盤上的扭矩;F為液壓作動筒施加的載荷;D為駕駛盤的直徑。

由式(1)可知,試驗時,液壓作動筒施加載荷F,即可實現駕駛盤扭矩M的施加。通過控制作動筒載荷實現駕駛盤扭矩的分級施加,滿足試驗要求。

試驗中力控原理如圖3所示,C轉動為駕駛盤施加轉動載荷,并作為液壓作動筒的力控命令值,F傳感器為傳感器的當前讀數,作為液壓作動筒的力控反饋值,形成閉環控制。

圖3 力控原理

該加載方法可以有效地施加駕駛盤轉動的扭矩。

對于駕駛盤轉角θ,有:

θ=360L/(πD)

(2)

式中:θ為駕駛盤的轉角;L為液壓作動筒行程;D為駕駛盤的直徑。

然而,由于鋼索存在彈性變形,即:

L′>L

(3)

由式(2)(3)可知:

θ′=360L′/(πD)>360L/(πD)=θ

(4)

由式(4)可知,駕駛盤轉角實測值θ′偏大。

再者該方案僅能進行單向加載(順時針或逆時針),完成另一方向加載需要進行加載設備換裝,改變鋼索的繞向。

1.2 技術方案

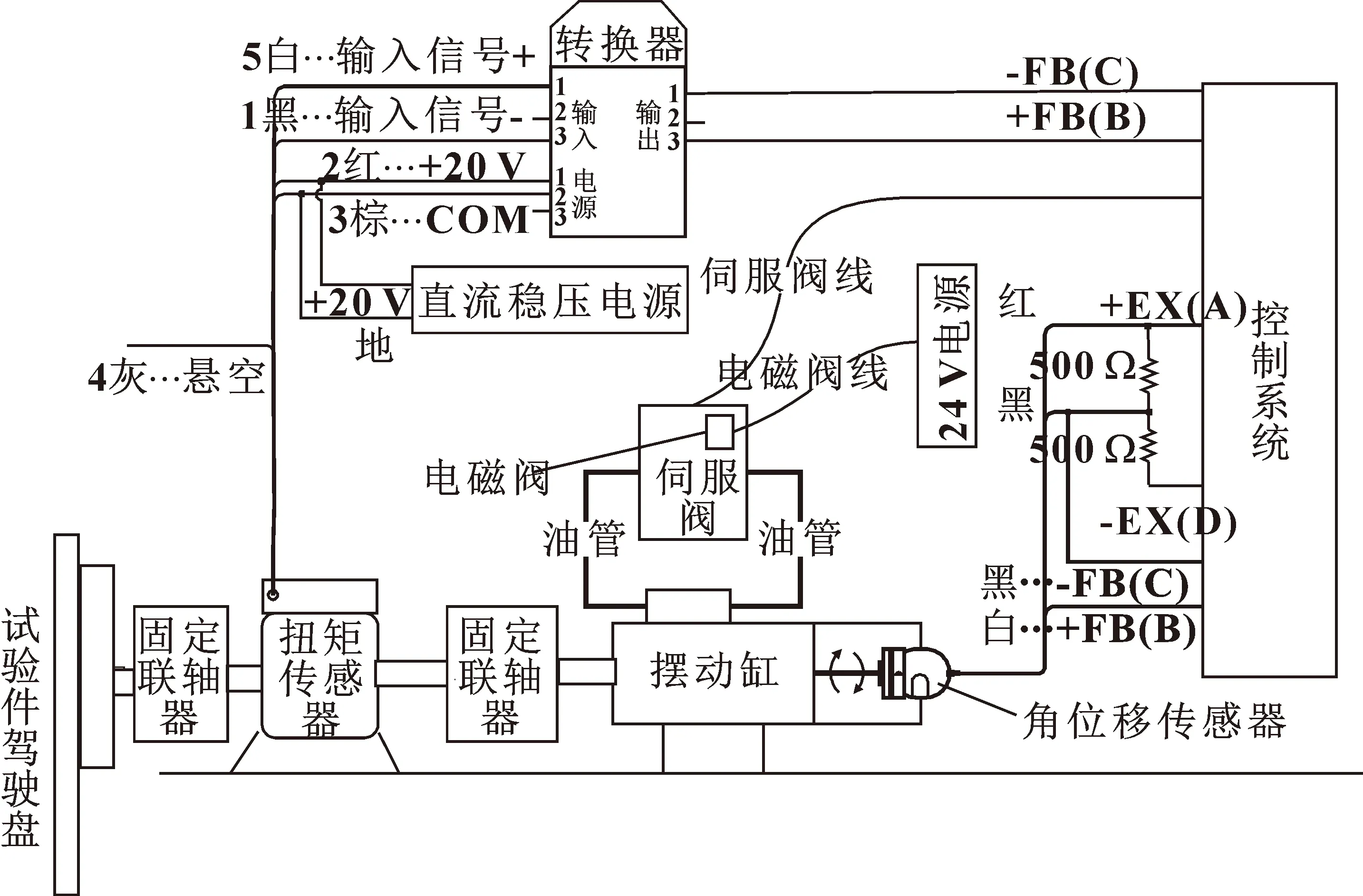

為了滿足操縱系統功能檢查試驗對駕駛盤高頻率、可控角度的雙向旋轉協調加載及駕駛盤扭矩的精準測量,提出了駕駛盤雙向大轉角加載技術。通過位移傳感器、液壓擺動缸、數字式轉速扭矩測試儀和聯軸器等設備形成了一套新的駕駛盤試驗加載、控制和測量方法,通過MTS協調加載控制系統,利用角位移傳感器精準控制擺動缸的轉動角度,同時使用扭矩傳感器監視駕駛盤的扭矩大小。加載原理如圖4所示。

圖4 駕駛盤雙向大轉角加載示意

加載控制信號作用在與擺動缸連接的伺服閥模塊上,當加載系統輸入角度命令時,伺服閥模塊根據信號大小調整輸入到擺動缸的動力大小,驅動擺動缸向預定位置旋轉,然后整定PID參數,使跟隨性達到最佳,保持試驗件目標角度與加載命令一致并能快速到達。系統的組成框圖如圖5所示。

圖5 系統的組成框圖

駕駛盤雙向大轉角加載技術的關鍵是保證角位移傳感器、液壓擺動缸、扭矩傳感器、駕駛盤同軸安裝,若不能同軸安裝,會導致駕駛盤轉角控制及扭矩測量失真。因此:

(1)聯軸器采用撓性、彈性或方向聯軸器,以保證同心度小于0.1;

(2)駕駛盤與扭矩傳感器、液壓擺動缸與扭矩傳感器間采用聯軸器,確保在試驗過程中同軸旋轉;

(3)通過設計專用件保證角位移傳感器和擺動缸同軸。

1.3 驗證試驗

為了驗證該方法的正確性,設計了驗證試驗。驗證原理如圖6所示。

圖6 液壓擺動缸扭矩加載模式的驗證試驗原理

驗證試驗中液壓擺動缸最大轉動角度為±90°,最大扭矩值200 N·m。扭矩傳感器最大測量扭矩值為100 N·m,角位移傳感器的最大測量角度為±180°。扭矩傳感器的輸入電壓為20 V,試驗控制系統為MTS Flex Test 200,控制精度優于1%,伺服閥選用的是MOOG公司生產的G761-3001B型伺服閥。現場實物如圖7所示。

圖7 液壓擺動缸扭矩加載模式的現場安裝圖

液壓擺動缸施加扭矩時,有:

M=F×R

(5)

式中:M為液壓擺動缸施加扭矩;R為S形力傳感器與液壓擺動缸的距離;F為S形力傳感器的反饋。

其中R為318 mm,有

F=M/0.318

(6)

表1為力反饋值與扭矩反饋值對應關系,可以看出,誤差不超過1%Pmax,滿足試驗要求。

表1 力傳感器與扭矩反饋對應關系

圖8所示為命令和反饋曲線,加載點反饋與命令跟隨性良好,誤差滿足加載誤差要求。試驗中應急卸載時曲線如圖9所示。

圖8 加載和反饋曲線

圖9 應急卸載曲線

從圖9可以看出:應急卸載時,液壓擺動缸反饋值保持不變,液壓擺動缸會鎖定在應急卸載位置,數據回收功能正常,應急卸載功能滿足試驗要求。

2 基于卡滯響應的翼面偏轉自動切換技術方案

2.1 總體思路

全機高載工況試驗時,在靜力試驗加載至高載保載過程中,需要控制駕駛盤、腳蹬和駕駛桿進行副翼、方向舵、升降舵等活動翼面操縱功能驗證。與以往的操縱功能驗證試驗不同的是,需要在一次高載試驗中確定活動翼面最大正負偏角,尤其當操縱系統出現卡滯時,確定卡滯時活動翼面能達到的最大正負偏角。通常全機高載工況試驗只能進行一次,如何實現操縱系統出現卡滯時,活動翼面向相反方向繼續運動而不能應急保護是此類型試驗的難點。為確保通過一次試驗確定活動翼面最大正負偏角且確保試驗順利完成,提出了基于響應的載荷譜自動條件切換技術。

2.2 總體思路

試驗采用了“位控-力監視”加載控制模式,如圖10所示。利用位移傳感器監視操縱裝置的運動量,以此作為位控作動筒的控制參量,控制作動筒伸縮,同時在作動筒與試驗件之間連接力傳感器,用于監視運動過程中的操縱力大小。

圖10 位控-力監視加載示意

當操縱系統卡滯時,駕駛艙內操縱駕駛桿、駕駛盤和腳蹬的操縱力(力傳感器反饋值)就會驟然增大,因此試驗中通過設置力傳感器內外限來判斷操縱系統是否卡滯,一旦力傳感器超過設定值,判定翼面出現卡滯,則觸發預設指令,實現活動翼面偏轉的自動切換,控制系統設限示意如圖11所示。

圖11 控制系統設限示意

試驗前加載控制系統按要求設置好各種保護值:

(1)加載協調性。為保證試驗加載的協調性,需設置靜、動踏步的誤差,動踏步誤差設為3%Pmax(Pmax為該點最大載荷值),靜踏步誤差設為1%Pmax。

(2)超差保護。設置EDⅠ和EDⅡ 2個超差保護限,EDⅠ設為3%F·S,超差延時2 s,系統報警;EDⅡ設為5%F·S,超差延時2 s,加載系統卸載。

(3)超限保護。Limit限設為Pmax+10%Pmax(如果10%Pmax<5 kN,按5 kN),超限自動卸載。

(4)故障數據回收。協調加載控制系統設置為記錄故障卸載前10 s和卸載后10 s的應急卸載控制數據。

具體試驗步驟為:正常情況下操縱功能驗證試驗按照翼面偏轉全過程譜進行。在翼面偏轉過程中,若實測的操縱力大于設置的操縱力外限,說明操縱系統出現卡滯,觸發預設指令,驅動活動翼面回到中立位置,并繼續執行反向半過程譜;若在執行反向半過程譜中實測的操縱力大于設置的操縱力內限,說明操縱系統出現卡滯,驅動活動翼面回到中立位置,試驗結束。試驗過程中實時記錄翼面偏轉角度和操縱力。試驗控制流程見圖12。

圖12 試驗控制流程

3 多向轉角實時監測技術方案

3.1 總體思路

進行操縱功能驗證試驗過程中,需要實時監測活動翼面偏轉角度,副翼、升降舵等轉軸在水平面內的活動翼面可以通過傾角傳感器測量偏轉角度,然而針對方向舵等轉軸不在水平面內的活動翼面,傾角傳感器無法測量偏角。為此,提出了一種操作方便、易于實施且具有較高精度的舵面偏轉角度的實時測量方法——多向轉角實時監測方法。

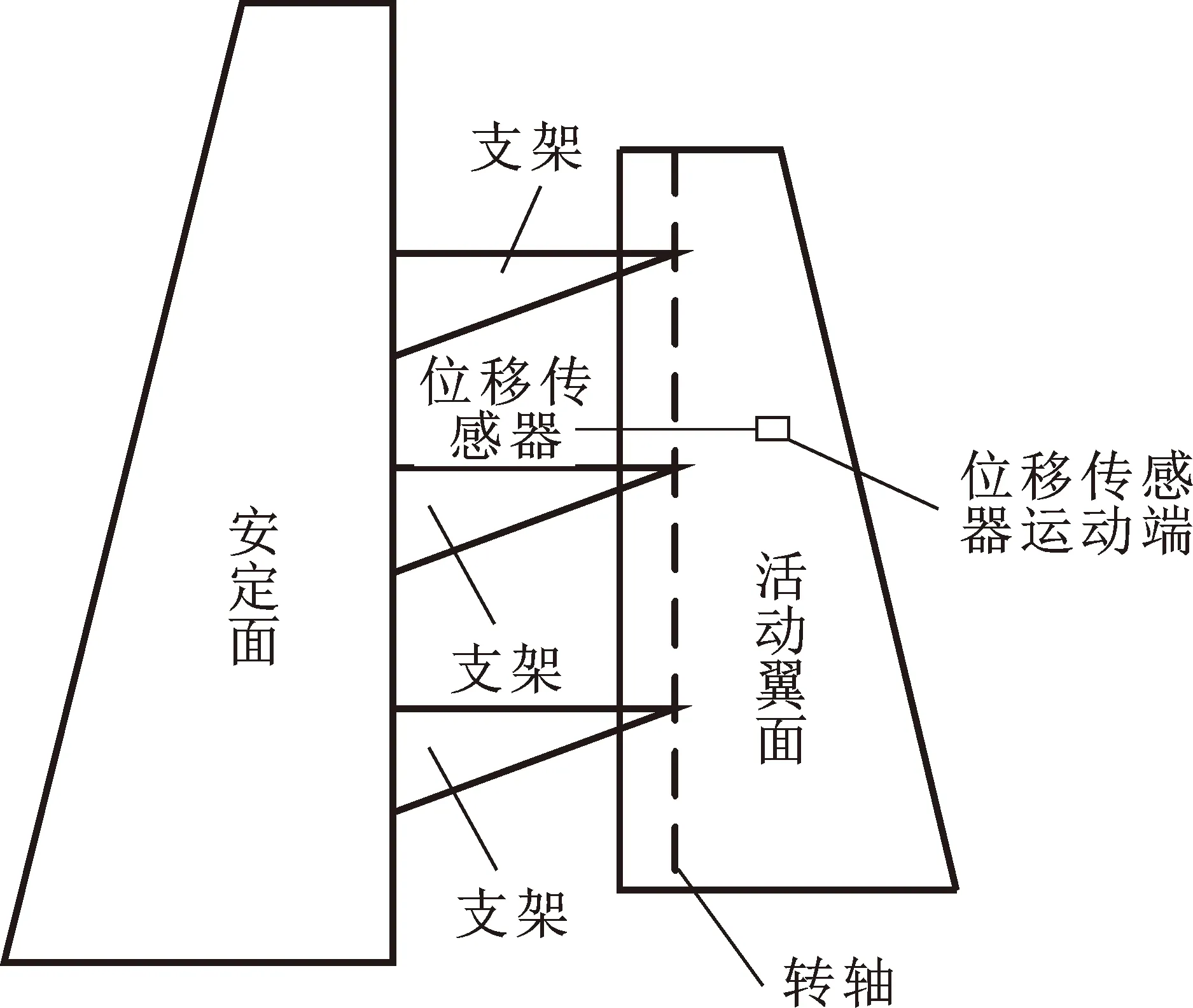

3.2 技術方案

多向轉角實時監測技術需要布置一個位移傳感器,位移傳感器固定端與試驗件不產生相對運動,測量點位于舵面上,位移傳感器固定端應盡量靠近轉軸,且舵面運動過程中不產生干涉。通過測量位移變化量,依據余弦定理,通過活動翼面空間位移監測實現轉角實時測量,測量原理如圖13所示。

圖13 多向轉角實時監測技術原理

如圖13所示,A為舵面上測量點,O為舵面轉軸,R為點A運動過程中的旋轉半徑,試驗中點A轉過θ角后到達點B,點P為位移傳感器的固定端位置。試驗過程中點P的選取,需保證△POB和△POA在同一個平面內。

在△POB中,可知:

(7)

在△POA中,可知:

(8)

由公式(7)和公式(8)可知舵面的偏轉角度:

(9)

通過位移測量可知,LA、LB、L及R為已知量,試驗初始位置時位移調零,試驗過程中LB=LA+ΔL,ΔL為實時測量值。代入公式(9)可求出舵面偏轉角度θ。

圖14所示為位移傳感器布置示意,為了提高測量精度,對位移傳感器布置提出了要求:

圖14 位移傳感器布置示意

(1)位移傳感器應布置于活動翼面內部剛度較大的結構處,可以避免試驗過程中飛機或結構變形對測量結果的影響;

(2)位移傳感器的選用上,通過理論計算確定出活動翼面運動過程中的Δt,確保Δt的測量在選用的位移傳感器的最佳測量范圍內;

(3)位移傳感器的布置應盡量保證LA足夠大,從而保證在活動翼面小角度偏轉過程中Δt的精確測量。

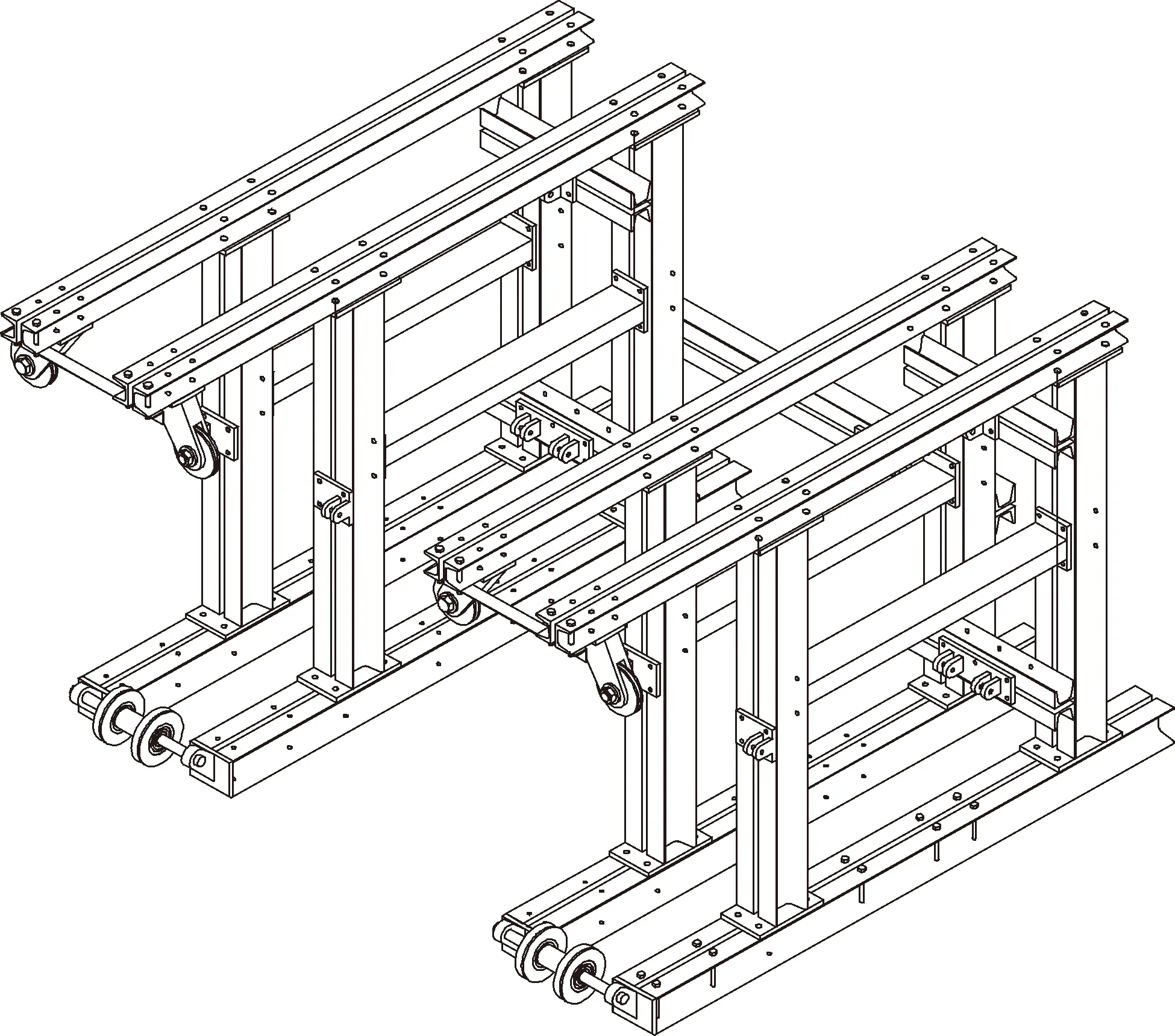

4 工程應用

由于運輸類飛機駕駛艙屬于狹小封閉空間,艙內可用固定位置較少,同時操縱系統試驗需要頻繁換裝,在試驗設計環節綜合考慮各工況后,設計了組合式便攜加載裝置實現機械操縱機構載荷的施加,如圖15所示。

圖15 組合式便攜加載裝置

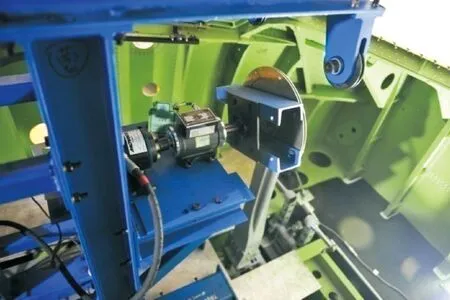

經過模擬試驗驗證后的駕駛盤雙向大轉角加載技術,目前已經在鯤龍-AG600大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機副翼操縱檢查試驗中得到了應用。試驗現場照片如圖16所示。

圖16 駕駛盤雙向大轉角加載技術試驗應用

通過駕駛盤雙向大轉角加載技術實現了駕駛盤雙向大轉角的協調可控加載,試驗結果圖17所示。此結果證明這套試驗方法切實可行,豐富了操縱系統功能試驗加載和測控方法。

圖17 副翼操縱檢查試驗結果

基于響應的載荷譜自動切換技術同樣也應用于大型水陸兩棲飛機全機高載試驗操縱功能驗證試驗中,取得了良好的應用效果,確保了全機高載試驗的圓滿完成,順利通過了適航驗證,達到了試驗的目的。

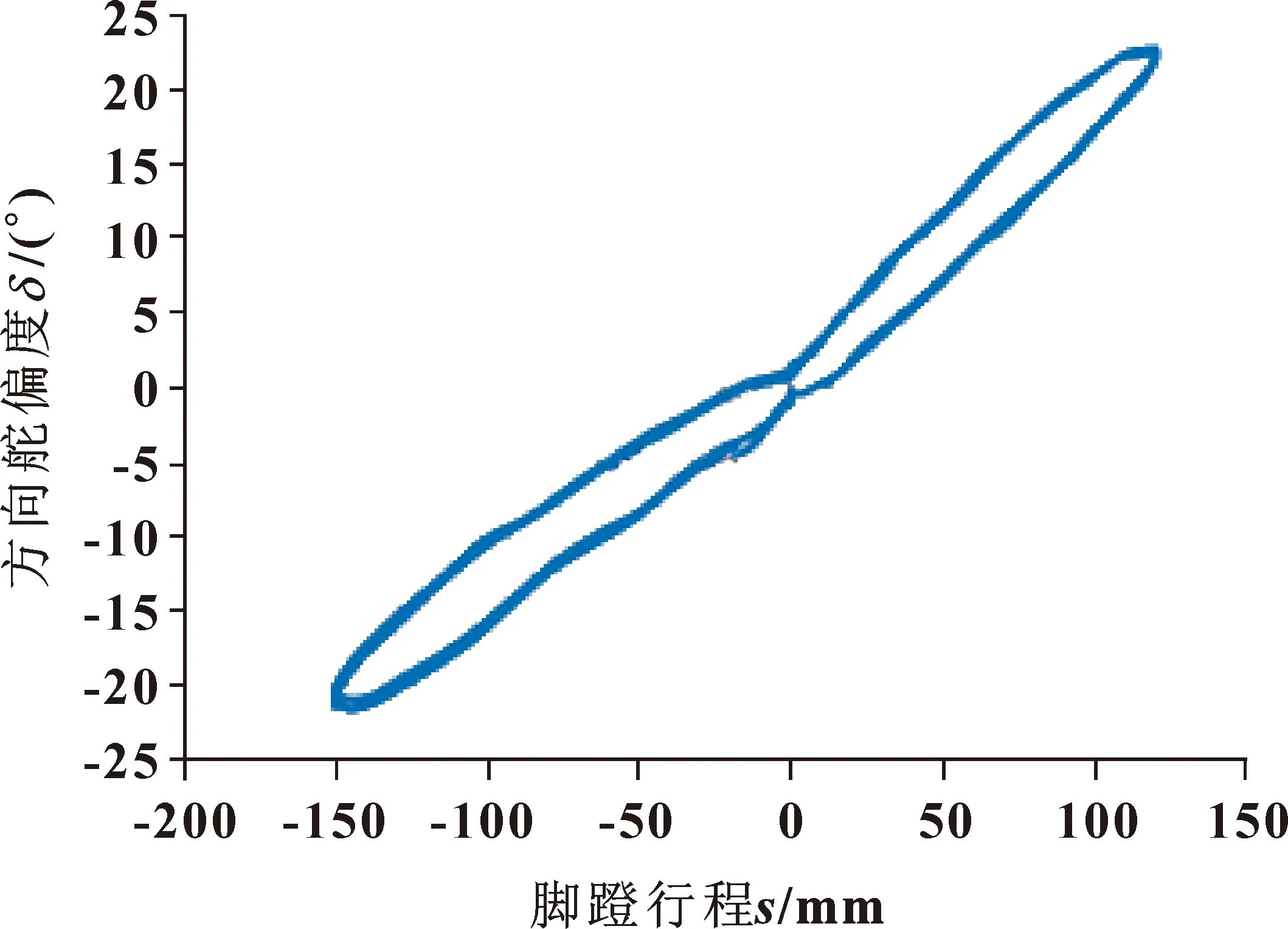

多向轉角實時監測技術已成功應用于大型水陸兩棲飛機操縱功能驗證試驗中,其中R=172 mm,L=286 mm,LA=419 mm。根據公式(9)可知腳蹬行程-方向舵偏度曲線如圖18所示。

圖18 腳蹬行程-方向舵偏度曲線

5 結論

(1)全尺寸飛機舵面功能檢查試驗技術達到了考核飛機結構靜強度的同時實現舵面功能檢查;

(2)駕駛盤雙向大轉角加載技術實現了駕駛盤高頻率、可控角度的雙向旋轉協調加載及駕駛盤扭矩的精準測量;

(3)基于卡滯響應的翼面偏轉自動切換技術實現了在全機工況操縱功能驗證試驗中,當操縱系統出現卡滯時,活動翼面自動反向偏轉,一次性獲取活動翼面最大正負偏角數據,達到了試驗目的,確保了試驗的安全順利進行;

(4)多向轉角實時監測技術實現了非水平軸活動翼面轉角實施精準測量。