古畫中的漁網

文/山東·盛文強

漁舟,據陸治《漁父圖》

漁網的歷史久遠,我們的先民早已會用藤蘿編制簡單的漁網,后來學會了制麻線,用植物纖維制成漁網,捕捉江河湖海中的魚蝦。漁網難以保存,大多消失在歷史的塵埃中,而在古人的畫作中可以看到漁網的蹤跡,漁人出沒風波里,熟練使用漁網,成為可以觀看的一景。

其一是撒網。撒網又名旋網,明代文湛的《漁家竹枝詞》有云:“阿儂家住太湖邊,出沒煙波二十年。不愿郎身作官去,愿郎撒網妾搖船。”撒網多配合漁船使用,是一種用于淺水地帶的小型圓錐形網具,用手撒出去能使網口向下,再用與網緣相連的繩索收回來,輕便可攜,但對使用者的技術要求很高,技術熟練者,能在空中高拋出純圓的網罩,不熟練者,則容易纏到自身,狼狽不堪。

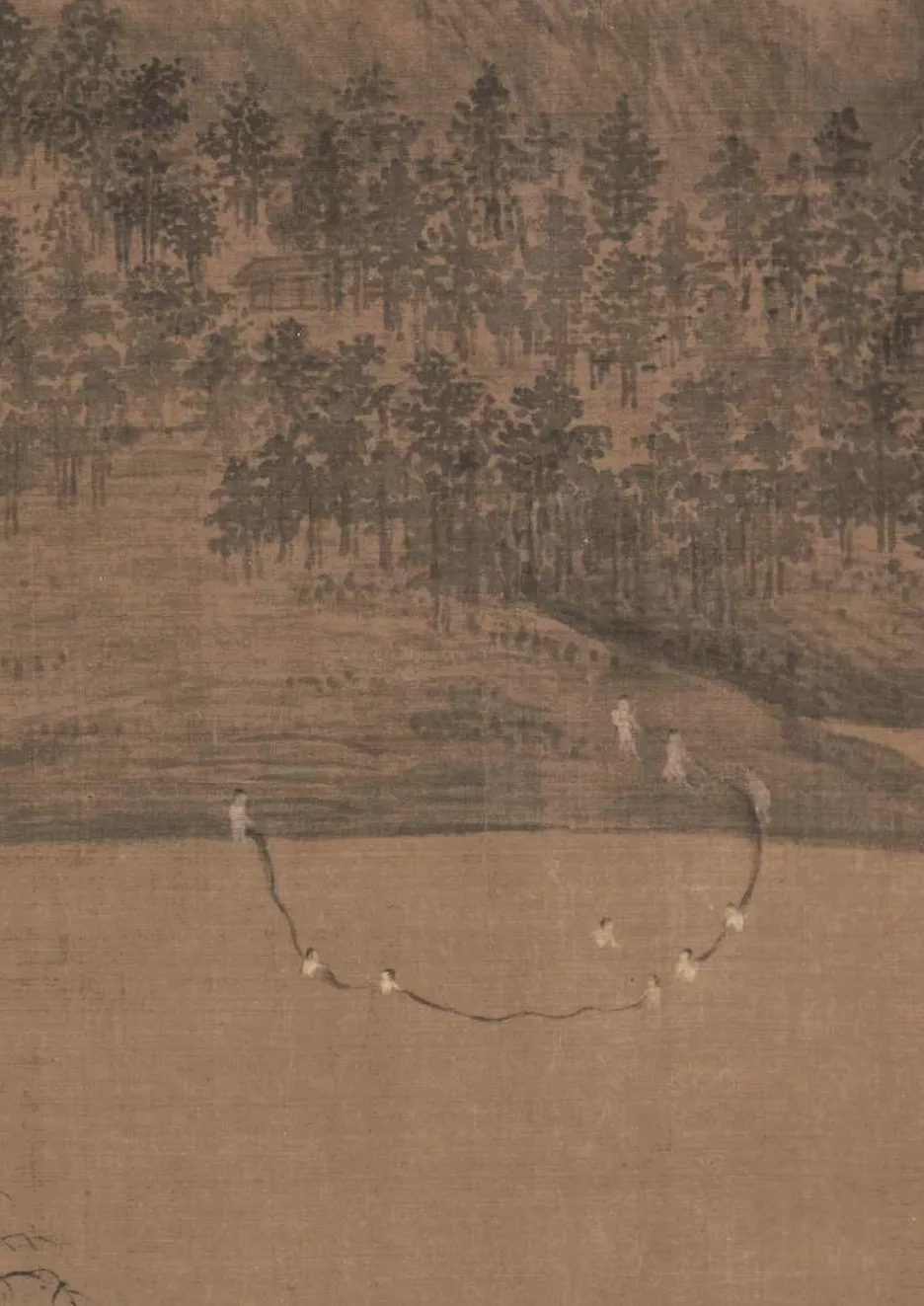

拖網(五代 董源《瀟湘圖》局部)

其二是拖網。此圖見于五代時期董源的《瀟湘圖》,畫的是湘江一帶的山水勝景。湘江上多有漁船出沒,江岸上有拉網捕魚的場面,人物雖小卻動作分明。使用拖網的漁民有十人,多數人還在淺水中,上岸的人也是從水中走出,他們在水中圍住魚群,合力朝岸上靠攏,待到收網時,就會全部投入到拖拽的勞作中。可見,這已是當時江河中常用的網具。

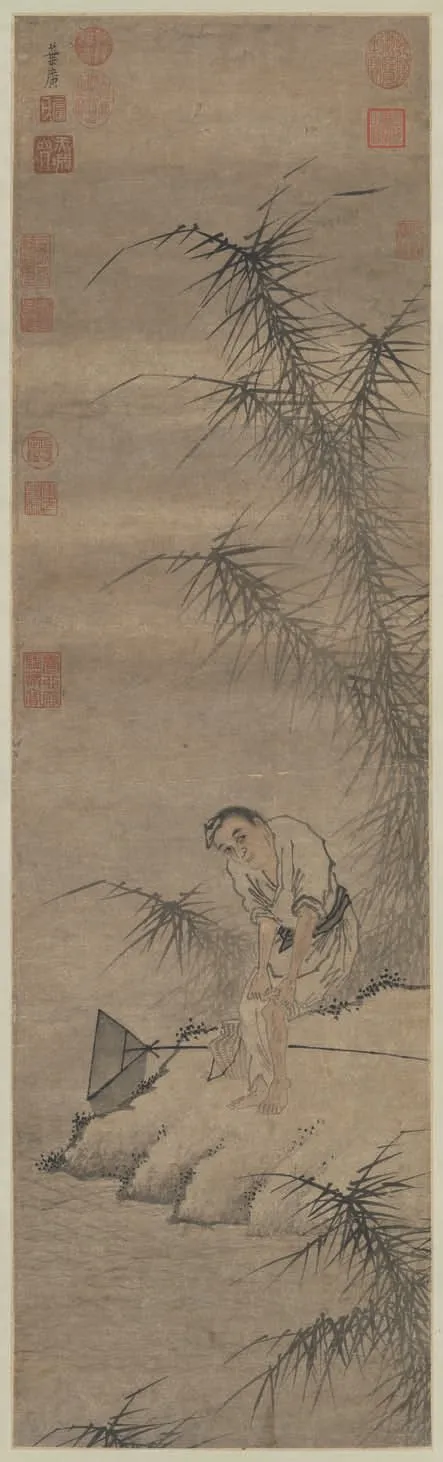

左圖:推網(南宋 梁楷《歸漁圖》局部)

右圖:撮網(元 唐棣《霜浦歸漁圖》局部)

其三是推網。南宋畫家梁楷的《歸漁圖》是漁人捕魚歸來的場景,漁人戴著斗笠,披著蓑衣,走在水濱,他肩上扛著一種漁具,是為推網。這是由兩條平行的竹竿所支撐的網具,單人即可操作,雙手持竿撐開網片,在水中向前推動,從而獲魚。不用時將兩竿合并,網片纏繞在竹竿上。

其四是撮網。唐棣的《霜浦歸漁圖》描繪的是捕魚歸來的場景,漁夫肩扛漁具,邊走邊說笑,這里出現的漁具比較特殊,是一種竹編的抄網。沈從文先生曾在《中國古代服飾研究》中考證此類網具名為撮網:“細竹篾編成,專用于溪河淺水中,漁人一面走動一面舉網貼水底爬撮小魚蝦或田螺,所得商品價值不高,但積少成多,容易滿足家庭食用需要。因此南方依山傍水人家,幾乎每家都有這種輕便結實的漁具,掛于墻壁一角,隨時可以使用。”

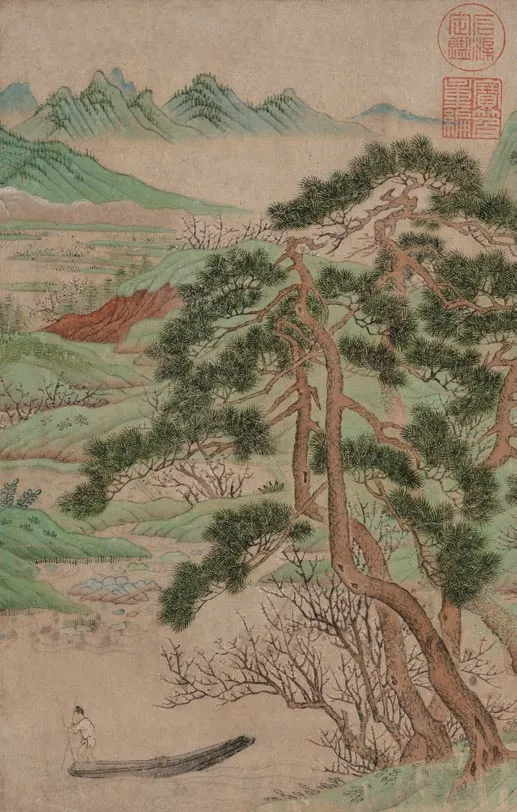

其五是扠網。在仇英的《桃花源圖》中,古松和青山掩映,河水流過,漁夫在船上用扠網捕魚,兩根交叉的竹竿,剪刀式的結構,暗中連接網兜,魚入網時,手中的竹竿就會傳來振動,有經驗的漁夫可以根據振動的頻率來判斷網中魚的大致數量,然后絞合竹竿,網兜即封閉,便可將魚鎖在網中。

其六是罾網。虎丘位于蘇州古城西北郊,山丘上及附近有多處名勝古跡。《虎丘圖卷》描繪了虎丘的山景名勝、農耕漁唱、文士悠游,等等,其中有一人在河流中使用罾,正奮力把罾拉出水面,人物寥寥幾筆,罾的網片也淡漠掃出,筆法蒼古,氣格清雋。河床蜿蜒,兩岸花木蔥郁,起罾的漁人為畫面增添了動感,罾網在傳統山水畫中的作用也正在于此,即是用這種動態來破一破畫面的沉悶感。

其七是擋網。實際上,擋網是長柄網兜的雛形,只不過網兜是用鐵圈連接錐形網囊,而擋網是用較容易獲得的木棍做骨架,捆扎成一個三角形,然后三條邊上各接網片,三片縫合為網兜,從古畫中可以看到,為了加固,三角形的網架上還橫了一根短木棍,長桿穿過三角形的頂點,與這根短棍相交,可見當時的漁民找到了一種非常穩定的結構——用三角形的框架擋住魚蝦的去路,從而捕獲。

古畫中的這七種漁網,不僅能看到古人捕魚的智慧,而且能窺見一個時代的風俗。漁網不易保存,麻線容易腐爛,竹木結構的配件也同樣容易朽壞,故而在傳世的文物中很難見到漁網的實物,古畫中的漁網便成了“活化石”。

左圖:扠網(明 仇英《桃花源圖》局部)

右圖:明 葉廣 《叢狄閑漁圖》