ARTS 藝術

中國 四川成都 魔法金色飛毯藝術家SpY常以日常物品為創(chuàng)作材料,以此打破人們對這些物品的固有印象。SpY為成都時代美術館特別創(chuàng)作的巨型動態(tài)藝術裝置作品《毯》,以數(shù)千條救生毯組成,它們以不同的模式循環(huán)運動,并持續(xù)產生如海浪般的聲音。白天,天窗光線照射其上散發(fā)出金色波光,觀眾仿佛置身金色的水底。

美國 劍橋 圍墻中的圍墻哈佛大學2023“ARTS FIRST”藝術節(jié)上亮相的裝置《圍墻》,占地350平米。裝置由多條聚酯薄膜粘貼在地面和主體結構上,形成一個內圓外方的結構。哈佛園內的建筑各具特色,它們與校園內眾多的古樹營造出一種圍合感。從這個意義上說,《圍墻》可以被理解為圍墻內的另一個圍墻。

越南 廣南省 風的形狀藝術家Khánh Phan擅長在自然景觀中加入人或動物,創(chuàng)作出一系列令人震撼的大地藝術作品,宛如一首首寫在荒野里的詩篇。在他的最新作品《風的形狀》中,人挑著擔子走過一片被風吹拂的草地,留下的足跡轉瞬即逝,仿佛人類從未涉足過這片自然的領地。正是這種短暫而微妙的存在,引導人們重新審視人、動物與自然的關系。

中國 四川成都 自在松弛藝術家Penelope Guerineau創(chuàng)作的大型公共藝術裝置《松弛》亮相成都太古里漫廣場。宏大的編織穹頂與穿插的線條勾勒出恢弘的美學場景,搖晃的秋千和交織的光影蘊藏著自然的靈動,更有沉浸式全景聲控系統(tǒng)所打造的極致聽覺享受。公眾通過秋千與裝置連接,成為裝置的一部分,慢慢體會平衡和諧之美,因而松弛。

英國 蘇塞克斯 搖搖欲墜受經典電影《意大利人的工作》的啟發(fā),雕塑家Richard Wilson在英國德拉沃爾美術館的屋頂上打造出一座“巴士”雕塑。猶如電影結束時的鏡頭,這輛“巴士”懸置于樓頂,仿佛隨時都會墜落。作品標題《稍等片刻,伙計們,我有一個好主意》也是對電影懸崖式結局中主角最后一句臺詞的致敬。

法國 巴黎 夢幻橙色世界藝術家James Chinlund善于運用各種材料營造出與眾不同的感官體驗。在其最新創(chuàng)作的沉浸式裝置作品中,James用低密度聚乙烯材料打造出巨大的氣囊,經充氣膨脹后逐漸撐滿某個預設空間。溫暖的橙色光芒如同一撮撮跳動的火焰在空間中流淌,觀者置身其中,仿佛回到童年盛夏午后躺在樹蔭下的悠閑時光。

《我是你的鏡子》

《接龍》

“解構主義”盛行當下,它代表的不僅僅是一種設計理念,其背后反傳統(tǒng)的精神以及提倡的審美多樣性才是真正的價值所在。致力于挖掘“解構主義”無限潛力的藝術家Joana Vasconcelos,以服裝、織物、陶瓷等日常生活用品為創(chuàng)作材料,結合刺繡和鉤針等傳統(tǒng)葡萄牙手工藝,將看似不相干的元素重新拼接,創(chuàng)作出震撼心靈的裝置藝術。近日,Vasconcelos攜個展“Plug-in”亮相里斯本MAAT博物館。此次個展以“電力和動力”為主題,在科技和當代藝術之間搭建一場有趣的對話。展覽匯集她2023年最新創(chuàng)作,以及自2000年以來創(chuàng)作的部分標志性作品和EDP基金會藝術收藏的項目。展品跨越其30年藝術生涯,個展將持續(xù)至2024年3月31日。

《生命之樹》

MAAT博物館外的空地上擺放著Vasconcelos曾在畢爾巴鄂古根海姆博物館展出的兩件大型裝置作品。《我是你的鏡子》(2019)是由多個巴洛克風格鏡子,以重疊的方式組成的巨大“威尼斯面具”,Vasconcelos希望觀眾能透過鏡子找到隱藏在面具下的真實自我;《接龍》(2018)是由多個輪轂為材料創(chuàng)作而成,形似一個巨型“魔戒”。MAAT博物館大廳擺放著Vasconcelos最新創(chuàng)作的大型裝置作品《生命之樹》(2023),靈感來自古希臘神話中的達芙妮在躲避阿波羅追求時所變成的樹,“樹”上的14萬片葉子由工匠們用維亞納堡金銀絲線手工制成。MAAT博物館主廳里懸掛著巨型紡織雕塑《女武神章魚·八面玲瓏》(2015),自澳門首展后首次在歐洲亮相。靈感來自北歐神話中的女戰(zhàn)士瓦爾基里,Vasconcelos將她塑造成長有觸手的生物,可飛越戰(zhàn)場復活死去的戰(zhàn)士。雕塑長35米、高20米、重1200公斤,使用4000多米色彩艷麗的布料、數(shù)千顆LED燈和各式各樣的珠子,結合葡萄牙傳統(tǒng)手工刺繡技藝,使雕塑表面呈現(xiàn)出錯綜復雜的圖案,華麗動人。MAAT畫廊里陳列著3件作品。走進展廳,F(xiàn)rank Sinatra的歌曲《夜里的陌生人》在空蕩房間里回響。一件與歌曲同名的裝置作品《夜里的陌生人》(2000)佇立其中,裝置被各式汽車大燈環(huán)繞,敞開的門仿佛在期待一個不速之客。房間另一端,兩件雕塑作品重新演繹老式汽車。《龍爭虎斗》(2023)是一輛充滿巴洛克風格的保時捷雕塑,車上裝飾著復雜的鍍金雕刻和紅色的羽毛,顯得華麗非凡;《戰(zhàn)爭游戲》(2011)的車身被玩具步槍包裹著,車內塞滿數(shù)百個毛絨玩具,它們在有限的空間不停掙扎,仿佛在爭奪殘存的氧氣,車身上的紅色LED燈不停地閃爍,為這特殊的“戰(zhàn)場”平添一抹緊張感。

《龍爭虎斗》 和 《戰(zhàn)爭游戲》

《女武神章魚 · 八面玲瓏》

鮑蓓 愛在剎那間燃燒

鮑蓓個展《白日焰火》試圖為觀者提供三重解讀:白日與焰火、靜與動的對比是一語道破莎士比亞式的悲劇感,是愛在剎那間的燃燒;白日里的自然景觀在鮑蓓的繪畫語言中生成了人與世界的關系,成為人性的風景;繁復的技法,層層堆疊出畫面的自由基調和內在秩序。《白日焰火》是鮑蓓對于生命過程的體悟,堅韌的焰火終在白日顯現(xiàn)。創(chuàng)作集結版畫與油畫各自的特質后重新構建新的語言,經歷近十年在風格與材料間不斷地推演與實驗,形成現(xiàn)在的紙上綜合材料繪畫及燈光裝置作品。鮑蓓的畫面是情感爆發(fā)的狀態(tài),在極多層次的繁復循環(huán)中,在克制中釋放以抵達漫無邊際卻極富表現(xiàn)力的形式。

譚天 廣告牌,宣言,笑話

一直以來,譚天嘗試以系統(tǒng)化的工作方式去開辟一條對藝術機制的批判路徑,譚天希望通過他的作品,讓觀眾看到一件事物中他們期待的部分、忽略的部分與回避的部分同時發(fā)生著。他希望通過這種展示可以讓觀眾嘗試去容忍和理解任意一件事情的復雜性、多面性和未知性。展覽現(xiàn)場,三件作品組成一個XYZ軸,每件作品都同時包含了這三種(復雜性、多面性和未知性)屬性,也說明譚天對形式的追求與取向——要招搖地吸引注意、要鄭重地表達觀點、要用幽默模糊意圖。展覽中三件作品的材料、結構和內容全然不同,但其中傳達出的一個統(tǒng)一信號,指向對普遍真理的抵抗和替代性視角的重要性。在譚天看來,人是多身份,多維度的、因此思考也應該是多向度的。

徐若昕 摸摸我的肚子

今年的中央美術學院本科畢業(yè)展上,五個肉粉色的“懶人沙發(fā)”擺在一起,形同肥胖者的“肚子”,交接處形成彎曲的褶皺。當孩子們看見,會立刻撲向它們,把自己拋了上去。這個名叫《摸摸我的肚子》的作品,由22歲的央美畢業(yè)生徐若昕創(chuàng)作。她的靈感來源于自己的身體——身高1米65、體重180斤。她從自己的畢業(yè)展覽《摸摸我的肚子》聊起,表情欣喜地談到她凝視身體褶皺時一次次驚呼“無論胖瘦,我都是一個漂亮的美女”,還跟觀眾分享和一個男孩子赤誠地站在天地間的浪漫事。她堅定不移地認為,瘦雖然很好看,但她仍然會選擇自己現(xiàn)在的身材,“沒有什么比現(xiàn)在的這個身材更加完美了”。

朱昶全 向上一指

朱昶全在個展《向上一指》中深化了“全因素影像敘事”這一核心創(chuàng)作理念。“全因素影像敘事”給予事件產生的所有信息平等重要性,將構成事件發(fā)展的因素全部鋪陳開,那些常被認知慣性忽略的瑣碎細節(jié)也變?yōu)榻獯a事物的關鍵。朱昶全從分析人的日常生活來介入藝術活動,他想通過分析影響人的日常行為中,種種潛在因素來揭示當下日常生活的規(guī)律。他認為影像的效力并非源于自身承載的意義,而是源于它們的潛在力量,能夠釋放觀者自身積累經驗,并能在這巨大的社會機器運作之中更加自覺。“全因素影像敘事”是朱昶全對影像創(chuàng)作的理解,把影像與空間中的日常物品通過戲劇、動畫、裝置、繪畫等各種形態(tài)生成新的敘事關系。

周巖 古典的荒園

展覽內容圍繞一座無人問津的荒園展開,這片廢地曾經是晚清詩人龔自珍(1792-1841)逗留在北京五年期間的住址。周巖試圖在展廳中還原這片區(qū)域中曾經存在過的眾多生命痕跡。在這一過程中,龔自珍偉岸的形象只是做了一個引子——他在作品中描述的,更多是無力反思和逃脫生活重壓的底層人物。在錄像作品中,他講述了一個由租主帶租客看房引出的三角戀虛構故事。那些發(fā)生在院子里的故事依舊牽動著周巖的內心。正如周巖所說:“這些故事讓我著迷,好像它們或多或少曾發(fā)生在我周圍。”

喻紅 想象之地

在這些作品中,喻紅將她的個人經歷和記憶與當代中國重大的集體記憶交織,通過宏大的構圖呈現(xiàn)時代變遷。喻紅將內心充滿復雜情感的人物置于或混沌、或喧囂的戲劇性、超現(xiàn)實場景中,在人物與環(huán)境之間建立微妙而深刻的對話。她所描繪的群像中,令人不安的特質則隱喻著人類的脆弱性,以及當下社會無處不在的分離與凝聚的焦慮。然而,這些作品也在另一方面?zhèn)鬟_人類不拔的韌性和一種存在于想象之地的永恒希望。喻紅筆下的場景往往充滿史詩感,又伴隨著具有親密感的日常瞬間,她將自己深入獨特的當代視角與歷史敘事的藝術手法交織,構成充滿現(xiàn)代生活復雜性的寓言式畫面。

夏喬伊 創(chuàng)傷與治愈

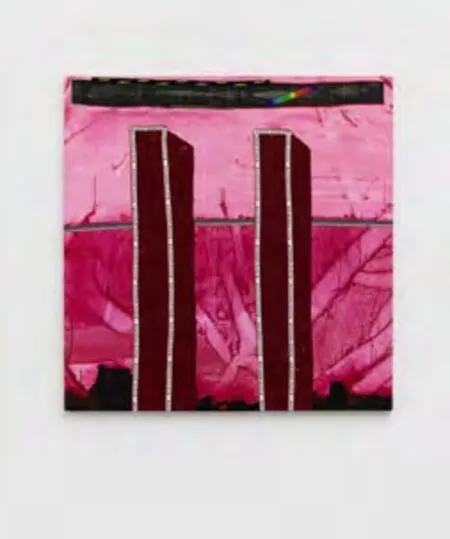

夏喬伊的創(chuàng)作在震蕩的全球化背景下,試圖以精神分析式的方法展開對個體、藝術史以及當代文化中符號的轉換和變異。他的日常實踐囊括雕塑、繪畫等媒介,并試圖從材料、肌理、形式等元素中傳達情緒和張力。在夏喬伊的縫制繪畫中,他試圖用拉鏈、刺繡和織物間的縫合手段傳達創(chuàng)傷與治愈、割裂與聯(lián)結。夏喬伊通過抽象的形體、顏色和肌理來建構個體的心理景觀。在“II”的畫面中,字母“I”像兩座摩天大樓佇立在畫面中央,它們讓觀眾聯(lián)想到自我意識的過分強調、二元論,甚至已經倒塌的世貿大廈。

陳粉丸 那個剪紙的

作品以“紙”為媒介打造屬于陳粉丸的無垠粉色宇宙,剪紙圖騰化身為幻象,將剪紙藝術從傳統(tǒng)帶入當代化的創(chuàng)意雕塑裝置領域。展覽融合陳粉丸剪紙裝置代表作之一《不息》、標志性架上作品《對稱系列》、最新作品《低頭看太陽》等眾多類型作品,通過浪漫的視角重新詮釋自然界,見證時間的旋轉,從而連接社群中個體之間的情感,構建數(shù)個詩意的公共交互空間。在沉浸式的場域中,陳粉丸為觀者創(chuàng)造了一場溫柔、浪漫且具有沖擊性的視覺盛宴。在她看來,剪紙是技法,更是緊貼于當下的觀念。同時,她擅以結合個人經驗與公眾記憶,在作品中尋求集體共鳴的情感張力,試圖與更多維的場域及觀眾對話。

葉曉甄

中國臺灣藏家

“藏家跟藝術家保持有點黏又不太黏的關系,是最恰當?shù)摹R幸稽c距離,不要干預藝術家太多,但是又要關心藝術家他們最近的近況、思想脈絡和創(chuàng)作理念之間的關系。”

葉曉甄覺得有機會就要多看,不管是美術館、畫廊還是私人空間、藝博會,慢慢培養(yǎng)出自己的喜好。

劉天憐

中國藝術家

“把古典的東西用當下的方式和語言再表達一遍,是中國獨特的傳承方式,文化是一個積累的過程。”

在文化和時尚方面,歷史上的人們總是在古典與當代里面反復橫跳,劉天憐覺得這是一個很正常的現(xiàn)象,也可以相互促進,不要給自己下定義才會有無限可能。

禹國元

韓國藝術家

“現(xiàn)實世界有很多深刻而嚴肅的問題,所以我想采用一種更輕松的方式——卡通形象,將問題轉化成大家容易接受的形式。”

與童話故事所要揭示深刻道理不同的是,禹國元在寓言世界里建立起新的秩序和形象。打破原本熟悉的語境,讓卡通成為初見后的“零負擔”橋梁。

顏歌

中國作家

“我希望每個類型的讀者都能夠進入到我的文本里面,能夠在他離開的時候有他自己的理解。”

文本的部分不可解讀性,把某些段落和細節(jié)做成一個乍看之下徹底陌生的事物,是顏歌想表達的一部分。就像她寫四川話不是想要拒絕普通話的讀者,而只是想保留四川話的那種特性。

李海鷹

中國音樂家

“我的音樂想表達的是這個時代,表達的是你們和他們。”

從粵劇、廣東音樂、流行樂、影視配樂,再到交響樂,李海鷹對音樂永遠有新鮮感,也永遠愿意當新人。他認為音樂是直接為人寫的,是一種對話,所以并不主張寫自己的想法,而是寫你的想法、你的感受。

李漠

中國導演

“就是想做表達的工作、做創(chuàng)作的工作,我可以去體驗不一樣的生活。”

三年三部劇,皆是關注當代都市年輕人的困境,評分之高,對國產電視劇導演而言,李漠這個成績足夠亮眼。當導演是他目前的表達方式,在他看來,積極面對人生,在任何時代里面都不是壞事。

林家棟

中國香港演員

“哪怕是不起眼的小角色,鏡頭到你這里,你這一秒就是主角,別浪費這個機會。”

演員在鏡頭之內應該很感性,鏡頭外應該很清醒。每個行業(yè)都有不同的人存在,林家棟想感受他們的生命力在哪里。因此每次放假,他都找一些圈外的朋友聊天,內置自己的經驗。

王傳君

中國演員

“看見或者不被看見不太重要,重要的是角色會留在那里。”

現(xiàn)在,王傳君談起角色十分平靜,他把演員的姿態(tài)放得很低,認為表演不是彰顯自我的路徑。以前的他太想要守住一種姿態(tài),后來才知道姿態(tài)并不重要,那是活給別人看的,自己找到一個舒適的生活狀態(tài)比較重要。

戴佩妮

馬來西亞歌手

“我選擇做敘事型的創(chuàng)作歌手,我不愛寫日記,但是我愛寫歌,我的歌就是我的日記。”

原創(chuàng)歌手的好處是聽眾不用挖空心思從詞曲的彎彎繞繞里勾勒演唱者的心緒和故事。尤其是像戴佩妮這樣的創(chuàng)作者,她以直接或間接的生活經歷為藍本創(chuàng)作,表達濃烈而直接,深層剖析自己。

胡兵

中國模特

“在時尚界,恰到好處的東西,反而很精彩。越簡潔,就越時髦。”

在時尚界“轟炸”了30年,52歲的胡兵仍活躍在時裝周的秀場一線。他認為自己可能做不了很大的事情,但是在時尚這個領域里,他可以輸出,幫所有人加油。這種夢想讓他感覺到自己有種“小偉大”。