抗滑樁支護條件下土拱效應影響因素分析

■陳小滿

(陜西地礦漢中地質大隊有限公司,漢中 723000)

不穩定的天然斜坡和坡角較大的人工邊坡,在外力作用下常發生滑動和崩塌,嚴重時會引起交通中斷、建筑物倒塌,因此對邊坡的治理是亟需解決的問題。 如何保持邊坡的穩定性,減少滑坡災害的發生,針對此問題學者們進行了多方面研究,張濟斌等[1]對基于FLAC 3D 數值模擬的抗滑樁土拱效應進行了研究,結果表明增大內摩擦角可以有效增大土拱效應;任翔等[2]對黃土地區抗滑樁嵌固段樁前被動土拱形成演化過程試驗進行了研究,結果表明樁前被動土拱是由相鄰樁對樁前土體的相互作用,使主應力發生偏轉而逐步形成的;Shangguan 等[3]對不同布樁方式的抗滑樁土拱效應進行了研究,結果表明平行布置樁時,前、后排樁之間的土拱相互平行分布;Ren 等[4]對三維水平樁前被動土拱的形態演化進行了研究,結果表明在樁間距為4 倍樁寬的條件下,抗滑樁固定部分前方出現被動土拱;邱子義等[5]對雙排抗滑樁排間土拱效應離散元進行了研究,結果表明排樁排間距的增加使后排樁受的“遮蔽效應”減弱;蘇培東等[6]對不同截面抗滑樁的土拱效應對比進行了研究,結果表明相同條件下梯形截面樁樁間土位移與剪應變增量更小,應力集中現象更明顯。

以上學者對不同布樁方式的抗滑樁土拱效應及其演化進行了分析,本項目參考前人的研究成果,通過數值模型模擬計算,對抗滑樁支護條件下土拱效應影響因素進行了研究,并分析了不同樁間距、土體黏聚力及土體內摩擦角對土拱效應的影響。

1 數值模型建立

1.1 本構模型的選取

本研究采用主要用于巖土工程領域的軟件PLAXIS 對土拱效應影響因素進行分析。 巖土體在受到外部荷載時,會產生相應的形變,當外部荷載移除時,能完全恢復原始狀態的為彈性形變,不能恢復的形變為塑性形變,此兩種形變在巖土體結構中相互作用,因此本研究采用彈塑性本構模型對巖土體的穩定性進行分析,并采用摩爾庫倫本構模型對土拱效應影響因素進行探究。

摩爾庫倫屈服準則:

式中,τf為巖土體剪切屈服應力(MPa),σn為巖土體法向屈服應力(kPa),φ 為巖土體內摩擦角(°),c 為巖土體黏聚力(kPa)。

摩爾庫倫屈服面函數:

式中,p 為主應力的平均值 (MPa),q 為剪應力(MPa),Rmc為偏應力系數,為巖土體某點的偏應力與垂直方向上的主應力之比,Rmc可由公式(3)計算:

式中,θ 為極偏角,空間直線與參考平面之間的最小夾角。 在抗滑樁與巖土體相互作用的情況下,其作用接觸面的強度參數與周圍巖土體的強度參數相關,在本研究中,通過界面強度折減系數Rin確定抗滑樁與巖土體的接觸強度。 當Rin=1.0 時,抗滑樁與巖土體的接觸強度不變, 接觸強度不需要折減;在通常情況下,抗滑樁與巖土體的接觸強度較弱,就對其進行折減,因此,通常情況下Rin<1.0,而在沒有試驗數據情況下,Rin值為2/3。

通過折減的界面強度參數可由以下公式計算:

式中,csoil為抗滑樁周圍巖土體黏聚力(kPa),ci為抗滑樁與巖土體的接觸強度折減后的黏聚力(kPa),φsoil為抗滑樁周圍巖土體內摩擦角(°),φi為抗滑樁與巖土體的接觸強度折減后的摩擦角(°)。

1.2 模型建立

在本研究中, 設定土體的滑動方向為水平滑動,設置抗滑樁的每個面均有固定約束,且抗滑樁保持不變動的穩定狀態。 為避免模型幾何邊界對計算結果造成影響,模型選擇適當的尺寸,模型樁前和樁后的尺寸均不低于12 倍的抗滑樁直徑, 抗滑樁截面尺寸為寬×高分別為2.5 m×4.0 m,其截面高度和寬度之比為1.6,設置抗滑樁截面寬度為D,則抗滑樁截面高度為1.6D,樁前和樁后的距離為12 倍的樁截面高度,即距離為19.2D。

為保證計算的準確性,本研究采用4 根抗滑樁進行模擬計算,在計算過程中,中間2 根抗滑樁為重點計算對象。 設置左上角為坐標原點,沿荷載方向為x 軸,橫截面方向為y 軸,模型截面示意圖及幾何邊界見圖1。 設置外部荷載為60 kPa,以抗滑樁的中心點為基準,測量相鄰2 個抗滑樁的水平間距,設置測量距離為S,設置相鄰2 個抗滑樁之間的面沒有約束,不受任何限制,而其余的面在法向方向均受到約束。

圖1 模型截面示意圖

1.3 影響土拱效應各因素的取值

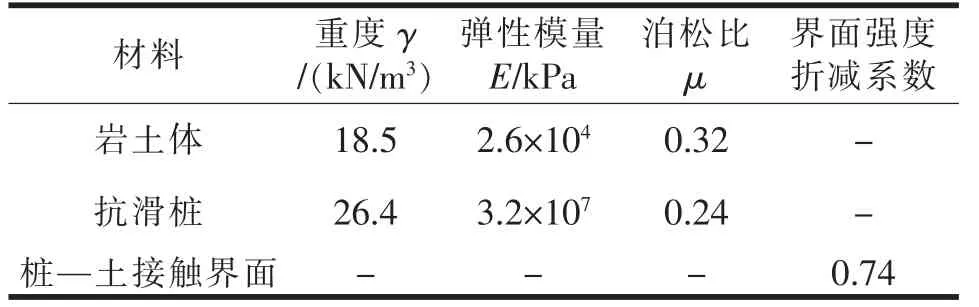

影響土拱效應的因素較多,包括樁間距、土體性質以及抗滑樁和土體接觸面的粗糙程度,而土體性質包括黏聚力、內摩擦角、泊松比。 在研究各因素對土拱效應的影響時,本研究采用單因素分析法,即在研究單個因素對土拱效應的影響時,保持其他因素的值不變。 在本研究中,首先確定各個因素的最大值和最小值,以及根據最大值和最小值計算出的平均值,并根據各因素值從小到大分析對土拱效應的影響。影響土拱效應各因素的取值范圍見表1。其中S/D 為2 個相鄰抗滑樁中心點距離與抗滑樁寬度的比值。 土拱效應各固定參數取值見表2。

表1 影響土拱效應各因素的取值范圍

表2 土拱效應各固定參數取值

2 結果與分析

2.1 不同樁間距S/D 對土拱效應的影響

抗滑樁的間距是土拱效應的決定性因素之一,在研究不同樁間距S/D 影響時,其他參數取其平均值,并保持不變。 研究取S/D 最大值、最小值和平均值對土拱效應的影響進行分析,即S/D=1.6、4.6、7.6時對土拱效應的影響。 根據計算所得數據,可得不同S/D 下x 方向關鍵剖面應力分布曲線圖(負值方向向下),見圖2。

由圖2(a)可知,當S/D 為1.6 時,抗滑樁間距較小,在外部荷載作用下,土體的受力全部作用于抗滑樁上,抗滑樁樁前受到的應力基本保持不變,而樁后產生應力集中現象, 樁后受到的應力增大,最大為52.6 kPa,當樁后的間距大于或等于1.6D時,受到的應力與外部應力基本相同,在該區域未受到土拱效應的影響。由圖2(b)可知,當S/D 為4.6時,隨著抗滑樁間距的增大,在外部荷載作用下,由于抗滑樁阻擋作用,樁周附近受到的應力保持不變,樁間受到的應力增大,而樁后的土體產生不均勻的位移,使土體不斷壓實,形成承擔后部土體推力的土拱,后部土體的推力作用在土拱上,抗滑樁所受應力減小。 當樁后的間距大于或等于4.6D 時,受到的應力與外部應力基本相同,在該區域未受到土拱效應的影響。 由圖2(c)可知,當S/D 為7.6 時,隨著抗滑樁間距的增大,在外部荷載作用下,樁間區域在土體推力的作用下,受到的應力增大,樁間土體相對抗滑樁的位移也增大,土拱效應減弱。

由圖2 可知,當樁間距較小時,土體的推力部分由土拱承擔,當樁間距逐漸增大時,在土體的推力作用下,土體在樁間的形變增大,其位移也逐漸增大,當樁間距增大到一定程度時,土拱的承載力下降,土拱效應減弱,由于樁間土體位移增大,樁間土體有直接從樁間擠出趨勢。當S/D 小于或等于4.6 時,土拱效應明顯,當S/D 大于4.6 時,土拱效應減弱。

2.2 土體黏聚力對土拱效應的影響

在研究不同土體黏聚力對土拱效應的影響時,其他參數取平均值,并保持不變。 研究取土體黏聚力最大值、最小值和平均值對土拱效應的影響進行分析, 即c=6、24、42 kPa 時對土拱效應的影響。 根據計算所得數據,可得不同土體黏聚力下x 方向關鍵剖面應力分布曲線圖(負值方向向下),見圖3。

圖3 不同土體黏聚力下x 軸方向應力分布曲線

由圖3(a)可知,當土體黏聚力為6 kPa 時,在外部荷載作用下,土體的受力全部作用于抗滑樁及周圍區域上,樁間土體位移增大,但樁后未形成明顯土拱,土拱效應較弱。 當樁后的間距大于或等于4.6D 時,受到的應力與外部應力基本相同,在該區域未受到土拱效應的影響。 由圖3(b)可知,當土體黏聚力為24 kPa 時,在外部荷載作用下,樁前土體受到的應力增大,位移增大,使樁后的土體壓實,產生承擔后部土體推力的土拱,土拱效應較明顯。 由圖3(c)可知,當土體黏聚力為42 kPa 時,土拱效應增大,抗滑樁前周圍區域的受力減弱,樁后形成的土拱區域增大,土拱拱頂的受力減小,抗滑樁樁后周圍區域受力增大,土拱的部分受力轉移到抗滑樁及樁后部分區域。

由圖3 可知,隨著土體黏聚力的增大,土體產生的土拱效應越明顯,隨著土拱效應的增大,土拱承擔的土體推力逐漸減小,而抗滑樁承擔的土體推力逐漸增大。 當土體黏聚力小于24 kPa 時,土拱效應較弱,當土體黏聚力大于或等于24 kPa 時,土拱效應隨著黏聚力的增大而增強。

2.3 土體內摩擦角對土拱效應的影響

在研究不同土體內摩擦角影響時,其他影響土拱效應的參數取平均值,并保持不變。 研究取土體內摩擦角最大值、最小值和平均值對土拱效應的影響進行分析,即φ=5.2°、20.8°、36.4°時對土拱效應的影響。 根據計算所得數據,可得不同土體內摩擦角下x 方向關鍵剖面應力分布曲線圖(負值方向向下),見圖4。

圖4 不同內摩擦角下x 軸方向應力分布曲線

由圖4(a)可知,當土體內摩擦角為5.2°時,在外部荷載作用下,樁間土體受到的應力較大,土體位移也相應較大, 樁后土體在后部土體推力作用下,在離抗滑樁4.6D 區域前形成較小的土拱。 土體的部分推力作用在土拱上,而另外部分作用在抗滑樁上,抗滑樁周圍的區域受到的應力隨著土體位移的增大逐漸增大。 由圖4(b)可知,當土體內摩擦角為20.8°時,在外部荷載作用下,作用在樁間土體的應力增大,在土體推力作用下,使樁后土體壓實,形成較小的土拱,土拱效應明顯。 當樁后的間距大于或等于4.6D 時,受到的應力與外部應力基本相同,在該區域未受到土拱效應的影響。 由圖4(c)可知,當土體內摩擦角為36.4°時,在外部荷載作用下,靠近抗滑樁前附近的土體出現較小的土拱,作用在樁前土拱上的應力較小,樁間土體在荷載作用下,向樁后位移,樁后的土體被壓實,形成較大的土拱,抗滑樁樁后周圍區域受力增大,土拱的部分受力轉移到抗滑樁及樁后部分區域。 由圖4 可知,隨著土體內摩擦角的增大,樁后形成的土拱逐漸增大,土拱效應明顯,土拱效應變化的區域在樁后4.6D 范圍內。當摩擦角為5.2°時, 抗滑樁樁后周圍區域受力較小,當摩擦角為36.4°時,抗滑樁樁后周圍區域受力較大,當內摩擦角大于20.8°時,土拱的受力趨于穩定狀態,且對土拱效應的影響不明顯。

3 結論

本研究通過數值模型模擬計算,對抗滑樁支護條件下土拱效應影響因素進行了研究,并分析了不同樁間距、土體黏聚力及土體內摩擦角對土拱效應的影響,得出如下結論:(1)在外部荷載作用下,隨著樁間距的增大,土拱效應先逐漸增大再逐漸減弱。當樁間距增大時,在土體推力作用下,樁間區域土體形變增大,位移也隨之增大,當樁間距增大到一定程度時,土拱對土體的推力承載力減小,土拱效應減弱;(2)在外部荷載作用下,當土體黏聚力較小時,樁后未形成土拱,土拱效應較弱,當土體黏聚力大于或等于24 kPa 時,樁前土體受到的應力增大,樁后土拱效應較明顯,而且隨著黏聚力的增大而增強;(3)在外部荷載作用下,樁后土拱效應隨著土體內摩擦角的增大而增強,且土拱效應變化的區域在樁后4.6D 范圍內,隨著土體內摩擦角的增大,抗滑樁樁后周圍區域受力逐漸增大,當內摩擦角大于20.8°時,土拱的受力趨于穩定狀態。