粟裕怎樣作總結

顧俊

摘 要:文章通過對檔案文獻《蘇中七戰七捷的概述》進行深入的分析解讀,考察粟裕作為軍事將領如何重視并善于總結匯報,為當下人們做好總結工作,并從中找到工作方法、實踐原則、指導思想提供啟示和借鑒。

關鍵詞:粟裕;總結工作;《蘇中七戰七捷的概述》

總結,是指對一個階段的學習、思想、工作等情況進行全面系統的復盤、分析和研究,反思利弊得失,得出經驗教訓,摸索事物發展規律,作出有指導意義的結論,是把感性認識上升到理性認識的重要環節,是增加知識、增長智慧的重要途徑。毛澤東同志說過,“我是靠總結經驗吃飯的”。習近平同志指出:“善于對思想和工作情況進行總結,對一個領導干部的進步和提高很重要。”[1]

杰出的無產階級革命家、軍事家,中國人民解放軍十大大將之首粟裕,之所以能從一名普通戰士成長為“常勝將軍”,同他重視總結、勤于總結、善于總結是分不開的。粟裕和羅忠毅曾在1931年1月總結江南敵后戰斗經驗,合編成《實戰經驗錄》推廣使用。此外,他還作過《黃橋戰役總結》《蘇中反“清剿”斗爭》《車橋戰役的發起理由和戰斗經過》《萊蕪戰役初步總結》等一系列總結。他在《黃橋戰役總結》中強調,“希望各縱隊、各團進一步認真研究、檢討,總結經驗教訓,尤其是部隊里對一些小的戰斗動作和技術上的動作,更應該深入的檢討,作為今后部隊的教育訓練教材,更加提高部隊的戰斗力”[2]。抗美援朝期間,他強調要“搜集材料總結朝鮮戰爭的經驗”。

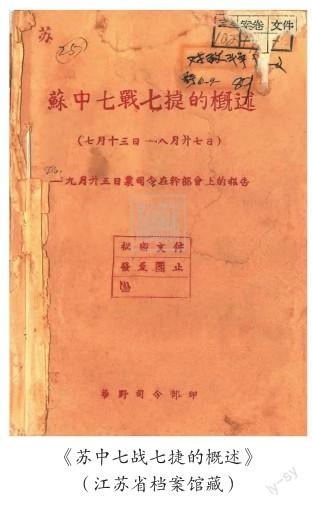

江蘇省檔案館珍藏有一份珍貴檔案——《蘇中七戰七捷的概述》,是粟裕1946年9月25日在華野干部會議上對整個蘇中戰役的總結報告。作為我軍歷史上一件重要文獻,已經以題為《蘇中戰役總結》被收錄在解放軍出版社出版的《粟裕軍事文集》中。翻開這本泛黃的小冊子,人們仿佛能透過硝煙看到粟裕智慧的思想光芒。《蘇中七戰七捷的概述》詳細地介紹了戰斗經過,客觀中肯地總結了經驗教訓,為當代人學習總結工作提供了經典范例。

1946年夏,國民黨軍隊向解放區大舉進犯。華中野戰軍遵照中共中央軍委關于“先在內線打幾個勝仗,再轉至外線”的指示,決定在蘇中解放區的前沿地區江都至如皋一線,擇機殲敵。1946年7月13日至8月27日,粟裕指揮華中野戰軍主力3萬余人,在地方武裝和民兵的配合下,充分利用在解放區作戰人地熟悉、補給方便等有利條件,運用集中優勢兵力、各個殲敵的戰法,在蘇中同12萬國民黨軍隊作戰,連續取得宣泰、如南、海安、李堡、丁堰林梓、如黃路、邵伯等七次戰斗的勝利,殲敵5萬余人,這就是被譽為“七戰七捷”的蘇中戰役。[3]蘇中戰役的勝利,取得了在內線殲滅美械裝備的國民黨軍的初步經驗,是人民解放軍在解放戰爭初期取得的重大勝利之一,圓滿完成了中央賦予的戰略偵察任務。關于蘇中戰役的作戰經驗,毛澤東給予了充分肯定。在第七戰勝利的第二天,即8月28日,他就起草中共中央軍委致各戰略區首長電,指出蘇中前線“我軍主力只有十五個團,但這十五個團是很充實與很有戰斗力的,沒有采取平均主義的補充方法。每戰集中絕對優勢兵力打敵一部(例如八月二十六日集中十個團打敵兩個團,二十七日集中十五個團打敵三個團),故戰無不勝,士氣甚高;繳獲甚多,故裝備優良;憑借解放區作戰,故補充便利;加上指揮正確,既靈活又勇敢,故能取得偉大勝利。這一經驗是很好的經驗,希望各區仿照辦理,并望轉知所屬一體注意”[4]。

粟裕在《蘇中七戰七捷的概述》中是這樣總結的:

一、 總結的站位和視角:放眼全局,用政治眼光看問題

面對毛澤東如此之高的評價,粟裕在總結時把思考問題的立足點放在關照戰略的全局上,沒有視總結為表功擺好的機會,吹大政績泡沫,遮蔽存在問題,而是開宗明義點明了戰役勝利的綜合原因。“這是由于黨的正確領導,地方黨政軍的幫助,廣大人民的支援和前線指戰員的英勇善戰,以及后方機關人員的艱苦工作,才取得這些偉大勝利的。”[5]

在對整個戰役進行全面復盤后,粟裕首先從政治高度對獲勝的主要原因進行了簡明透徹的分析。他認為,“從政治上來講,我們是自衛,是為消除內戰,保衛和平民主,保衛解放區而戰,是正義的戰爭,得到解放區人民全力的支持,得到全國乃至全世界愛好和平的民主人士及廣大人民的同情和擁護,特別重要的是有黨中央與上級的正確領導。國民黨軍恰與我軍相反,其軍隊內部存在厭戰情緒,官兵矛盾,派系矛盾等等”。[6]這種總結方式啟示我們,只有從政治上分析問題才能看清本質,只有從政治上解決問題才能抓住根本。不善于從政治上認識問題、分析問題,就會陷入頭痛醫頭、腳痛醫腳的被動局面,也無法從根本上解決問題。一名黨員干部只有善于從政治上研判形勢、分析問題,才會自覺在大局下想問題、做工作,做到一切服從大局、一切服務大局。

二、 總結的重點:成功經驗和教訓不足都要梳理分析

總結工作必須抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。打仗,是直接的軍事對抗。總結戰役勝利,當然要著重從軍事上來梳理分析。粟裕自覺運用馬克思主義的立場、觀點和方法,歸納出取勝的四個重要原因:“首先,是由于我們沒有機械地教條主義地運用戰略指導原則。我們不輕易放棄一個戰略支點,但我們也不死守一地”;第二個原因,就是“戰略上采取了持久戰,堅決的(地)執行了中央的指示”;第三個原因就是“采取了戰役戰斗的速決戰”;還有一個原因就是,“各兵團協同動作,是取得戰斗勝利的決定條件之一。”[7]

總結經驗很重要,總結教訓同樣重要。善于總結的人,往往把吸取教訓作為總結重點。從某種意義上說,挫折與教訓對人的成長更加彌足珍貴。習近平同志指出,“我們常說‘吃一塹,長一智’,‘一智’是怎么長的?通過總結,認識到 ‘一塹’為何,從中吸取了教訓、引為鑒戒,這樣才會長‘一智’。由‘塹’到‘智’的轉化,是通過總結實現的,總結是這種轉化的認識之橋,沒有這座橋,‘塹’就無法轉化為‘智’”。[8]

在總結中,粟裕能真發現問題,發現真問題。他單刀直入指出了戰役中存在的缺點和不足,“一是協同動作上,還沒有做得很好。特別是攻擊部隊與鉗制部隊,不能很好的(地)呼應與配合,第一線部隊與第二線部隊配合也差,各兵團還不能按照時間完成自己的任務”[9]。通信聯絡不暢是個老問題,這次粟裕談得更透。“通信聯絡一直到現在還沒有做得很好。物質技術上固然給我們限制,但各級指揮員注意不夠,通信部門本身工作還不夠健全。如電臺有時叫不應,有報發不出去,徒步通信也不夠。”“另外在通信聯絡方面,還有一個相當普遍的缺點,就是槍一打響,上級和下級就斷了聯絡,電話也無人守了,報告也不送了。”[10] “三是偵察警戒問題,主要是下面對敵情不注意收集,總是問上面‘情況如何’。”[11]

三、 總結的方法:全面辯證客觀,擺事實講道理

粟裕總結經驗,始終堅持實事求是,用事實說話,具體問題具體分析。比如,為什么要打速決戰?粟裕分析道,“許多同志對于上面要求限時限刻完成任務,認為是不體諒下級,是主觀主義,太扮蠻。其實要求戰役戰斗的速決是應該的,是必須的,而且是可能的。因為我們五個打敵人一個,武器彈藥也不比敵人差,運動中敵人又不能帶著碉堡跑,當然是可以速決的,也只有速決才能減少傷亡和消耗,才能爭取時間打第二仗”[12]。“戰役戰斗中不采取速決戰,就會變成僵局,就不能連續作戰,也就不能殲滅敵人,更會變成劣勢與被動,甚至于失敗。所以,要取得更大更多的勝利,必須在戰役戰斗中采取速決戰。”[13]

為什么要把握好時間和戰機?粟裕強調:“時間對于戰斗是很重要的,戰斗的勝敗,每每決定于最先與最后的幾分鐘,哪個能占先機之利與堅持到最后關頭,哪個就會勝利。時間對于整個戰役也有決定意義,各兵團如執行任務過遲了,當然不好,但有時行動過早了也不行,因為過早了,會暴露整個企圖而影響全盤戰事。”[14]

如何處理好速決與疲勞的關系?粟裕認為,“要速決,就要不怕疲勞,作戰時不要顧慮部隊疲勞,要用一切辦法,鼓勵部隊克服一切疲勞去爭取勝利。但在戰斗結束后,就要照顧部隊疲勞,讓部隊很好的(地)休息”[15] 。“要遵守時間,同時又要照顧到部隊疲勞。有些團隊遵守時間是較好的,但有些部隊因為遵守時間而沒有吃飯,餓著肚子打仗,那也是不好的。甚至有些團隊在戰時,伙房不弄飯,分開吃東西,弄得時間參差不齊,更是不好的。”[16]

總結教訓,粟裕更是有的放矢,沒有蜻蜓點水、含含糊糊地“有的”“有的”,而是見人見事。關于偵察警戒方面存在的問題,他說:“偵察員主要還只是做了找向導或送信的工作,本身職責還搞不清,業務很差,這是必須改進的。警戒方面:地面警戒不注意,對空警戒更差,防空被大家忽視了。這不僅會招致局部的損失,而且會暴露我軍意圖,泄漏(露)秘密,影響整個作戰。”[17]

粟裕在作總結時,非常注重“摳細節”。關于一些部隊行動不夠迅速,他說,“這次分界的敵人,要是一旅遲到幾分鐘,就會跑掉很多。又如加力的敵人,如果十八旅再遲到十分鐘,也就要跑掉很多了。因為拖了時間,所以五十四團及旅部幾乎遭了危險。如果到得早一些,還可能全部解決如皋增援的敵人一個半團,甚至還可能乘勝攻進如皋城。一旅在分界得了便宜,心滿意足,慢慢轉移,趕到加力,還不知敵人已突圍了,所以,在加力戰斗中就沒有捉到敵人。特務團如果遲到幾分鐘,也就捉不到什么敵人了”[18]。這里,他直面問題,“帽子下面有人”,一點情面都不講。

粟裕作總結,善于運用辯證的觀點、聯系的觀點、發展的觀點,深入實際調查研究,掌握第一手資料,運用數據和典型事例來研究分析問題。他說,“我們執行了戰略上以少勝多的原則,但在戰術上,則恰好相反,采取了以多勝少的打法。如李堡之戰,敵人三個團,我們使用了十四個團,差不多五個打他一個,而且是運動中打他,所以能迅速、干脆的(地)消滅敵人。分界之戰敵人兩個團,我們用了十個團打他;加力之戰敵人三個半團,我們第一線即使用了十三個團,連第二線的兵力共有十五六個團,加上還有眾多的民兵與地方武裝,敵人當然就很難跑掉了”[19]。這里,沒有大話空話,擺事實,講道理,客觀辯證,讓人心服口服、入腦入心。

四、 總結的升華:提煉規律性認識

“萬物得其本者生,百事得其道者成。”粟裕作總結,善于將豐富的感性材料去粗取精、去偽存真,透過現象看本質,抓住主要矛盾,得出規律性認識。他提醒大家牢記:“誰保存了有生力量,誰就會勝利;誰消耗或喪失了有生力量,誰就會失敗。大家要很好地注意掌握部隊,組織火力,利用地形地物,講究戰術,正確地指揮作戰,減少傷亡。后方機關要很好地組織準備后備力量,補充前線部隊,如協助動員民兵、地方武裝參軍,組訓補充兵團,愛惜民力。”[20]他用事實證明,盡管我們處于劣勢,只要采取正確的戰役指導和靈活的戰術原則,完全能夠戰勝優勢的一方。

蘇中戰役為人民解放軍實施內線作戰提供了寶貴的經驗,也為中央軍委和毛澤東同志明確和完善戰略防御階段實行內線殲敵的戰略方針,提供了重要依據。后來,在這一方針指導下,我軍充分利用解放區的有利條件,不斷殲敵有生力量,逐步改變敵我力量的對比,改變戰略上的被動地位和防御態勢,粉碎了敵軍的進攻。

作為一個具體案例,《蘇中七戰七捷的概述》啟迪我們,重視并善于總結,從總結工作、總結經驗、總結歷史中找到工作方法、實踐原則、指導思想,明確前進的正確方向和正確道路,是中國共產黨百年奮斗形成的優良傳統,也是中國共產黨在領導中國革命、建設、改革中取得一個又一個勝利的重要法寶。

注釋與參考文獻

[1][8]習近平在中央黨校2012年秋季學期開學典禮上的講話。

[2]《粟裕軍事文集》編輯組:《粟裕軍事文集》,解放軍出版社1989年版,第79頁。

[3][4]《蘇中七戰七捷》編寫組:《蘇中七戰七捷》,中共黨史出版社2006年版,第249頁、268頁。

[5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]粟裕:《蘇中七戰七捷的概述》,1946年9月25日,江蘇省檔案館藏,檔號:2003-001-0434。