造極之世

應金飛

“華夏民族之文化,歷數千載之演進,造極于趙宋之世。后漸衰微,終必復振。”

——— 陳寅恪

從10世紀中期到13世紀后期,中國在宋代不僅迎來重要的轉型變革,更一舉攀上文化最頂峰。此黃金屬性體現在政治、經濟、文化、教育、科技等多領域:受益商品經濟和海外貿易的蓬勃發展,宋代經濟繁榮程度超過以往,對世界經濟發展影響深遠;統治階層崇文尚道,憑借穩固科舉制、完善法制等諸方式,順暢奠定政治體系共治基礎;經學完成由“漢學”向“宋學”的轉變,廣開學術新局;科技成就達到新頂峰,詞、詩、散文等文學成就均登峰造極,傳統繪畫所有創作形式幾乎都得到完善;民眾生活蓬勃發展,詩意優雅蘊于日常煙火,極簡美學引領華夏千年。

造極之道,生生不息。道家哲學是中國人砥礪前行的底氣,它既非道教,亦非道學。宋代社會三教合一的底層邏輯是道家哲思所推崇的“遵禮與克制”,五代亂世之后與民休息、韜光養晦的治國之道在太宗伊始已有體現,以宋儒為代表的士人將身心整合的理想傾注于天道等范疇的思維建構,在天人關系的探索中重視個體生命的獨立意識和生存價值。哲學觀念與生活之道互為表里,在超越與生存的互融互生中統一建構起古典文明的造極時代,持久輝耀東方智慧之光。

此道若水,深潤綿綿。作為中國哲學的精神源頭,以老莊思想為核心的道家哲思被公認為中國傳統文化與美學思想的主流,并借力“大美無言”“大音希聲”“大象無形”等超越語言的感悟方式,實現了東方藝術表達的拓展與傳播。

造極之學,包容開放。北宋時期“經義取士”造就了空前絕后的“三蘇”現象,蘇洵的教育觀以尊重個人興趣和自由開放的評價為內核,對不拘一格顛覆傳統行文的欣賞從歐陽修與蘇東坡的交往中可見一斑。而飲官法酒、烹團茶、燒衙香、讀書揮毫的“蘇氏生活”亦成千古文士賞心樂事之模范。綜觀文學創作群體,其社會和文化身份的多樣性催生了風格、文體的高度成熟,無論是豪放派的辛棄疾,抑或婉約派的李清照,生命經驗的感性表達無不更為自我且哲思深藏。同時,詞或散文文體內部亦涌動著變革與解放的活力,化無界為有成。諸許切片,合力筑構出一方極具包容和開放性的文教世界,積淀為永載史冊的時代之光。

造極之美,極簡綿延。宋代審美以自然樸素為訴求,溫潤清淡,寓物以盡人情,展露的則是俗世塵囂之外的瀟灑情懷。如米芾所敘“水石潺潺,風竹相吞,爐煙方裊,草木自馨。人間清曠之樂,不過如此”,后世對這一場景的反復闡釋與描述除卻風尚,更因雅集、茶事、書院、美食、節慶、夜娛、戲文等無不親切可感,復復而襲。繆越先生則述:宋人之心態,復雜深刻而不單純浪漫,散弱而不雄強,向內收斂而不向外擴發,善深微而不善廣闊……如大江之水,堵而為湖,由動而變為靜,由渾灝而變為清澄,由驚濤洶涌而變為綠波容與。

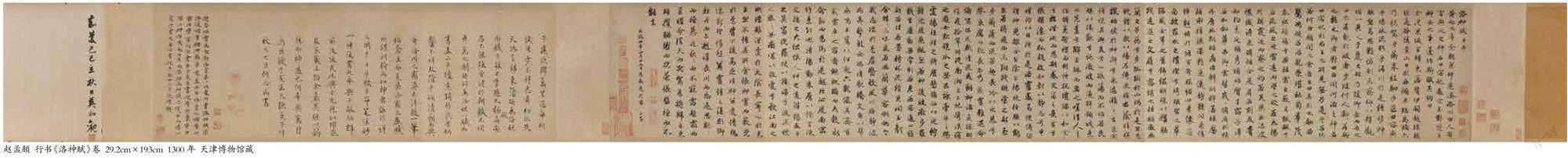

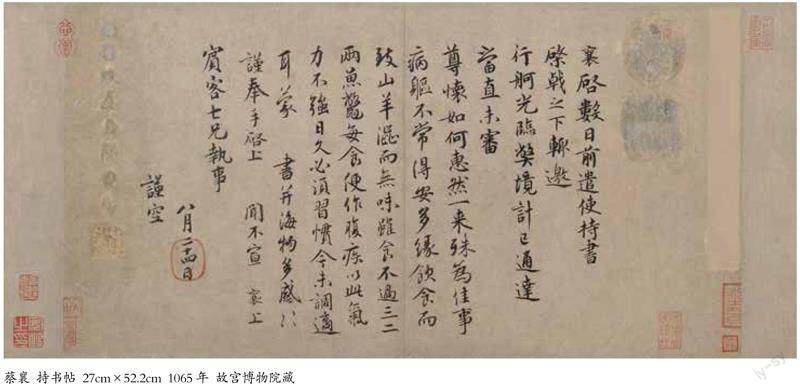

書法也成為管窺宋代文化的視角之一。“書,心畫也”,漢字書寫本身就是身體、技術與審美智性的高度糅合。“意”是情感與書寫互為表里的體悟過程,人的所思所感影響著作品面貌,而作品的形式又是心性的映射。這種思想在宋代顯現并蔚然成風,此后融入中國傳統藝術的精神內核中,化身中國書法極為關鍵的審美樣本,至今影響著中華民族的審美表達。

明所從來,知其將往。只有從源遠流長的歷史連續性來認識中國,才能理解古代中國和現代中國,也才有可能理解未來中國。習近平總書記高度重視社會主義精神文明建設,不僅從連續性、創新性、統一性、包容性、和平性五個方面深刻闡述了中華文明的突出特性,更多次強調,要堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合。這是又一次的思想解放,讓我們能夠在更宏闊深遠的歷史縱深和更深厚有力的文化支撐中,探索更加具有生長性的創新力量。

(作者系浙江美術館館長)