雖不能至,心向往之

李寶林

今年我就七十歲了,我時常想起《論語·為政》中說的:

子曰:“吾十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不逾矩。”

這段短短的話,是孔子對自己一生精神里程的自剖,表明了他在不同年齡段的追求及所達到的精神狀態,對后世的讀書人影響很大。中國讀過些書的人,到了某個特定的年齡階段,總不可避免地以此自問。30歲的時候,會問一句:而立了嗎?40歲的時候會再問一句:是否還有很多疑惑?50歲的時候,是否變得達觀,是否學會了尊重自然規律?60歲的時候,體力已經大不如前,開始注重修養,是不是已經進入寵辱不驚的階段,無論別人說什么都能保持內心的平靜?有幸活到70歲,自然要對照一下,看看自己離“從心所欲,不逾矩”有多遠。

我是個以畫畫為生命的人,畫畫幾乎是我的全部生活內容,每當思考孔子的這句話的時候,就會聯系到自己的繪畫生涯。眼下70歲了,正好借此機會對自己的人生做一次梳理。

吾十有五而志于學

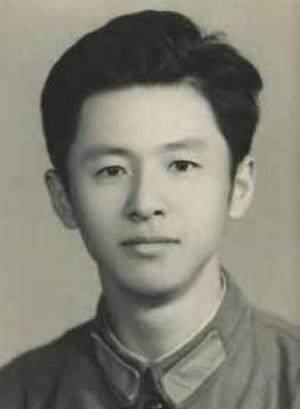

1951年我15歲,是初中生里聰明、老實又好學的好學生,成績雖不說數一數二,但總在前五名之內。雖然沒有經過正規的繪畫教育,但天性熱愛繪畫,無論在什么場合,一看到畫就走不動路了。16歲那年,同學的一本從《星火》雜志上剪下的俄羅斯“巡回展覽畫派”油畫集看得我心潮澎湃、如癡如醉,內心萌發出強烈的愿望:我要當一名畫家!我甚至把自己的名字改成李耶賓,希望自己將來能成為像列賓一樣出色的畫家。不久,美術界關于如何“改造”中國畫的一場大辯論開始了。從此我這個少年的身上,又多了一份責任——種下以民族為己任,獻身中國畫事業的種子。

當時我的文化課成績很好,牡丹江一中是省重點高中,從初中到高中我每學年都是三好學生。單就學業成績論,上清華大學、北京大學都很有可能。高中要畢業了,家長希望我學理工科,將來當個工程師,我卻執意報考了中央美術學院。在家人的期望和自己的理想之間,我選擇了理想。這種選擇,對一位青年來說,并不容易。

三十而立

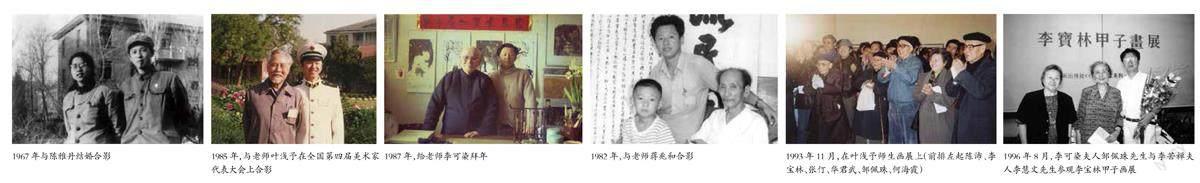

接下來的十幾年,我經歷了人生中最關鍵的藝術學習的打基礎階段:1958年考上中央美院后,我有幸師從李可染、葉淺予、蔣兆和、李苦禪等先生,就像一塊干海綿被投入大海,盡情吸收著水分。這個階段無論從中國畫技法的研習,還是對博大精深的中華文化的認識、研究,都為我一生藝術事業的發展打下了堅實的基礎。我成為一名品學兼優的好學生,1962年我以北京大學生代表和北京市學聯副主席的身份,被邀請參加了國慶節天安門觀禮。人生就像在做選擇題,臨畢業了,我又一次面臨選擇:當北京畫院與海軍南海艦隊同時來要我的時候,是留在北京還是到艱苦的地方去鍛煉自己?我選擇了后者,成為南海艦隊的一名軍人。從北國到南疆,從學生到一名軍人,使我經歷了艱苦而全新的生活。30歲時,我是一名海軍美術創作人員,大海凈化了我的靈魂,也使我得以成長,事業人生的道路基本上確立了方向,說三十而立,也不算錯。那時畢竟年輕,雖然朦朧中覺得自己要畫一輩子畫,但處在當時特殊的年代,對未來、對事業,內心深處又總感到有些迷茫。

四十而不惑

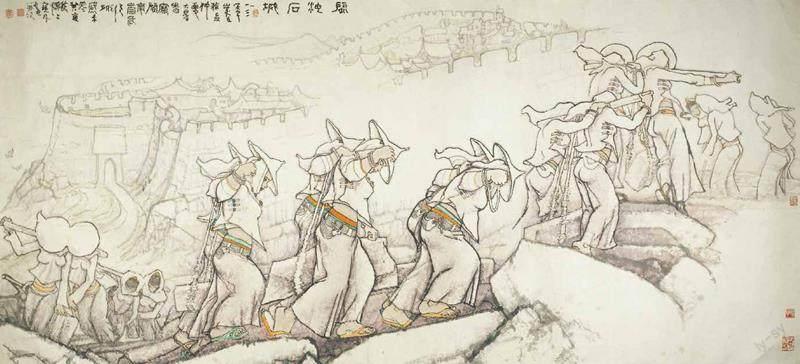

40歲的時候,我調回北京,參與了海軍的一系列創作組織活動,開創了海軍《萬里海疆》畫展,使海軍美術工作進入了一個繁榮發展的局面。同時我還先后創作出《戰臺風》《政委》《第一封家書》《誓言》等一系列反映海軍生活的作品;參加了總政軍史畫的創作,在《大會師》中塑造了赤衛隊員、老紅軍、小號兵、炊事員、傷員等百余位人物形象。這幅作品在當時是成功之作,得到了全軍乃至社會各界的廣泛肯定,我感到自己少年時代立志追求的——做一名厚重的有歷史感、使命感的畫家的夢想正在實現。我成為一名在全軍、全國有一定影響的軍旅畫家。

五十而知天命

1990年,中國畫研究院(現為中國國家畫院)表示很需要我這樣的人,希望我能調到研究院工作。有朋友勸道:“五十而知天命,你現在都54歲了,在部隊已經是師級干部,部隊的條件與待遇都比地方好,何必再回到地方工作呢?一動不如一靜,在部隊待到退休,要穩妥得多。”可是,我的理解和別人不一樣。五十而知天命,并非指完全消極地順應環境,而是根據自己的內心追求,發現自己、把握自己,知道自己該做什么。

可染先生的離去,讓我感觸良多,先生一生的使命感和奉獻精神,深深觸動了我。我想,在專業的中國畫研究院這樣的氛圍中,更能靜下心來研究中國畫,思考中國畫的藝術規律和自己所走過的藝術道路。就藝術生命而言,五十而知天命,所謂天命,就是指自然規律、藝術規律。54歲,是應該慢慢明確創作方向與藝術風格的階段了。

回過頭去看,我認為這個選擇沒有錯。在中國畫研究院,我靜下心來解剖自己,深切感到自己在做學問上深度不夠,通過讀書、尋師訪友補了些課。同時順應規律,結合自己的特點在創作方面做了大膽的調整,中止了從事20多年的人物畫創作,轉向自己內心真正鐘愛的山水畫。

六十而耳順

在中國畫研究院工作期間,我曾負責院里的創作研究工作,協調各種工作關系,工作難免不盡如人意。我總是用“豈能盡如人意,但求無愧于心”來安慰自己,用“盡心盡力,順其自然”來提醒自己。無論好話、壞話都認真傾聽,盡量包容、理解;無論順境還是逆境,都保持好的心態,始終不忘自己的目標和使命。

六十而耳順,講的是修養,是指一個人的修養提高到了一個境界。這種修養和包容,不是指一個人沒有原則、喜好、脾氣,裝糊涂當好好先生,而是指一個人已經有了明確的是非對錯觀,有了明確的大方向、使命感,不再受一時褒貶所左右,不被一時的榮辱所影響。五代荊浩說:“生死剛正謂之骨。”骨,在繪畫上指用筆強健富有張力;在做人上,指人格剛直不阿,不論生死皆能堅守內心信念的節操。這正是我的信念。

七十而從心所欲,不逾矩

在70歲之前,我以極大的毅力和膽魄做了兩次腦定位手術,解決了困擾我多年的雙手震顫的疾病,以一種新的身體狀態和心理狀態迎接我的老年生活。今年我70歲了,一般說來,可謂日近黃昏、垂垂老矣,但我對此沒有絲毫的傷感。不同的年齡段,人應該用不同的境界去要求自己。“子在川上曰:‘逝者如斯夫。”講的是歲月的流逝就像那大江東去一瀉千里,一種非常豪邁、通達的氣概。那過去的歲月已經過去了,如何在做人上、繪畫上,真正做到“從心所欲,不逾矩”,是很有意義的問題,我認為要“雖不能至,然心向往之”(語出《孔子世家·史記》)。

在做人上,我自信已經有了明確的是非對錯觀,做人的原則、底線早就牢不可破,并融化在生活的細節中。一舉一動,不違背自己的良心,不違背做人的道理,對自己就像呼吸一樣自然無礙了,說聲“從心所欲,不逾矩”還是有幾分底氣的。

在做學問尤其是繪畫上,我卻不敢說這樣的話。李可染老師在70歲的時候曾經刻過一方印:“白發學童”,又說過“七十始知己無知”。而黃賓虹老先生,70歲還曾入蜀山,習宋畫,并慢慢領悟到“黑密厚重”的佳處。他80多歲回憶蜀游,還說自己那時才懂得“知白守黑”的道理。

在繪畫上做到從心所欲——看似無法——卻不逾矩——法就在其中。這種境界非下苦功夫、花大力氣、勤于思、有大智慧者,不能至也。我這個人不算很聰明,反應一向比人慢半拍,實不敢拿自己和兩位老先生相比。然而,滴水穿石,天道酬勤,藝術的自由王國之門,從來都是敞開的,就看一個人能不能堅持走下去。我自問幾十年下來,人還算刻苦,也肯用功學習,對藝術的態度是真誠的。真心希望能在70歲后,還有福氣與心力當一名白發學童,多讀點書,多動點腦筋,多走點地方,由師法前人至師法自然,在有生之年,可以達到那種既保持內心的高度自由,又順應規律,不求成法而法在其中,“臻于無法有法,亂而不亂,不齊之齊,不似之似,出神入化之境” 。

回到文首《論語·為政》中的這段話,有人說它概括了孔子亦師亦學的一生,表明教育是一個自我實現的無盡過程。此言甚合吾心,故可借用孔子的另一句話做結:“女奚不曰,其為人也,發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至云爾。”

(本文寫于2006年8月)