基于架構(gòu)的眾核軟件可靠性建模與分析

覃志東,郝四明,韋俊銀,肖芳雄

(1 東華大學 計算機科學與技術(shù)學院,上海 201620;2 金陵科技學院 軟件工程學院,南京 211169)

0 引言

隨著芯片制程技術(shù)的不斷進步,處理器設(shè)計技術(shù)已進入到眾核(Many-Core)時代。如MIT 早在2008 年就設(shè)計出64 核心的Tile64 處理器。

一方面,當晶體管的特征尺寸進入到納米尺度并不斷縮小時,生產(chǎn)缺陷、工藝偏差、溫升和老化等因素將導致處理器的成品率和預期可靠性不斷降低。所以,為構(gòu)建高可靠的眾核系統(tǒng),需要高可靠的眾核軟件系統(tǒng)進行支撐。

但另一方面,為充分發(fā)揮眾核處理器的并行計算能力,眾核軟件系統(tǒng)一般都是由很多具有通信依賴關(guān)系的任務模塊構(gòu)成,按照特定的優(yōu)化算法映射到處理器核心上并發(fā)執(zhí)行。由于任務數(shù)量眾多,并發(fā)性將導致各任務及系統(tǒng)的執(zhí)行狀態(tài)更加不可預計,使得眾核軟件系統(tǒng)的可靠性預期也變差。

軟件由于邏輯抽象性,其可靠性設(shè)計、測試與評估技術(shù)是滯后于硬件的。雖然軟件可靠性工程已經(jīng)發(fā)展了幾十年了,但軟件可靠性仍然是導致系統(tǒng)可靠性提升的瓶頸。傳統(tǒng)單核處理器執(zhí)行的軟件所面臨的可靠性難題,眾核軟件依然存在。而且,由于眾核軟件架構(gòu)和并發(fā)執(zhí)行方式的不同,原來基于單核處理器軟件所建立的可靠性模型、可靠性測試方法和評估技術(shù)用于眾核軟件已不合適。

基于這種現(xiàn)狀,本文在分析眾核軟件模型和剖析眾核軟件映射流程的基礎(chǔ)上,對眾核軟件進行了可靠性建模。模型揭示了各任務模塊和軟件系統(tǒng)之間的可靠性關(guān)系,為后續(xù)的可靠性設(shè)計、測試與評估方法的研究打下了基礎(chǔ)。

1 基于軟件架構(gòu)的典型可靠性模型介紹

為了說明不同的軟件架構(gòu)導致不同的軟件系統(tǒng)與任務模塊的可靠性關(guān)系,下面介紹2 種典型的基于軟件架構(gòu)的可靠性模型。

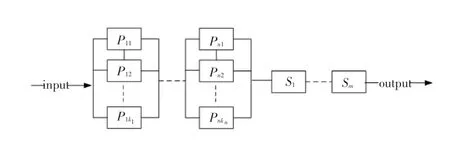

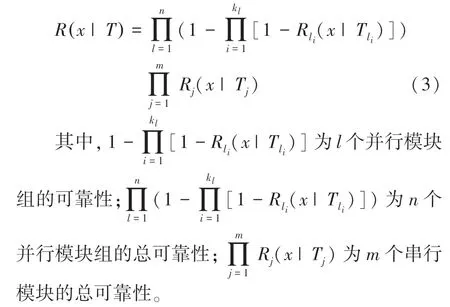

1.1 串并行軟件系統(tǒng)的可靠性模型

串并行模塊軟件系統(tǒng)是一種用硬件結(jié)構(gòu)來模擬軟件架構(gòu)的模型。其基本結(jié)構(gòu)是由個并行模塊組(每個模塊組包括k個模塊)和個串行模塊組成,如圖1 所示。

圖1 串并行模塊軟件系統(tǒng)基本架構(gòu)Fig.1 Basic architecture of a parallel-series modular software system

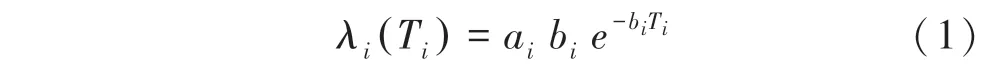

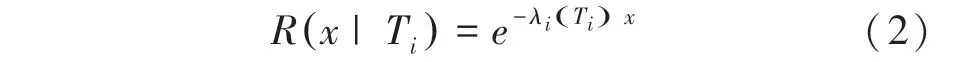

假設(shè)軟件系統(tǒng)中模塊的失效強度為λ(T),表示為:

其中,a、b是常量,分別表示模塊中錯誤的平均值和檢測到的錯誤率。

模塊持續(xù)工作時長的可靠性為:

聯(lián)合式(1)、(2)可以得圖1 所示軟件系統(tǒng)的可靠性:

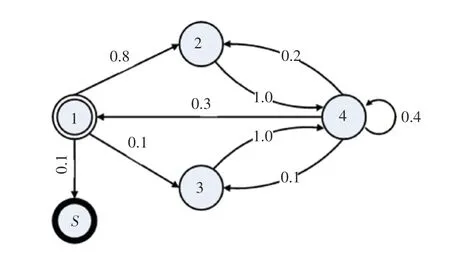

1.2 馬爾可夫鏈執(zhí)行狀態(tài)軟件可靠性模型

這里,設(shè)()為一隨機過程,若(t)的狀態(tài)只取決于(t)的狀態(tài),而與之前的(t)、(t)、…、()的狀態(tài)都無關(guān),則稱()為馬爾可夫鏈。若為離散時間變量,則為離散時間馬爾可夫鏈(Discrete Time Markov Chain,DTMC)。一些軟件在執(zhí)行時,對CPU 的控制權(quán)在不同的軟件模塊之間轉(zhuǎn)移的過程便是DTMC,如圖2 所示。

圖2 DTMC 執(zhí)行狀態(tài)軟件基本架構(gòu)Fig.2 Basic architecture of the DTMC executing state transition software system

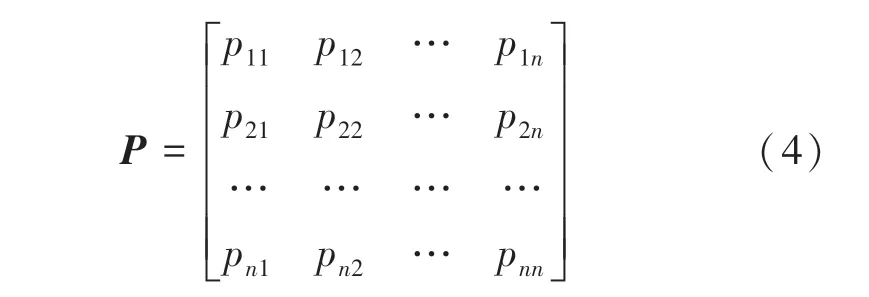

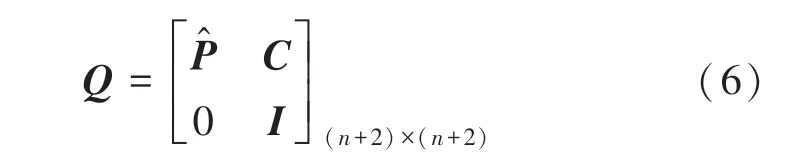

用p表示模塊到模塊的單步控制傳遞概率,p∈[0,1]。因此對于模塊軟件系統(tǒng),可得到軟件的控制傳遞矩陣:

對于帶吸收狀態(tài)DTMC,吸收狀態(tài)和分別表示系統(tǒng)執(zhí)行成功和失敗。在軟件系統(tǒng)的實際運行中,當軟件模塊存在的缺陷被觸發(fā)后就會導致系統(tǒng)運行的失敗,使得控制由模塊以概率q轉(zhuǎn)向吸收狀態(tài)。相反地,若軟件系統(tǒng)執(zhí)行成功,則控制由模塊以概率p轉(zhuǎn)向吸收狀態(tài)。且控制傳遞概率滿足:

進一步可得,在運行中的模塊軟件系統(tǒng)的運行控制傳遞矩陣為:

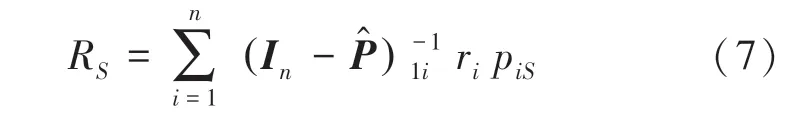

因此,可得到該系統(tǒng)的可靠性R為:

2 眾核軟件映射流程剖析

眾核軟件往往基于吞吐率、通信量、功耗等優(yōu)化目標和限制條件,映射到各處理核心上并發(fā)執(zhí)行。任務映射就是離線任務分配、調(diào)度和綁定。處于并發(fā)執(zhí)行狀態(tài)的眾核軟件的架構(gòu)是不同于單處理器上經(jīng)操作系統(tǒng)動態(tài)調(diào)度的序貫執(zhí)行架構(gòu)。現(xiàn)有的基于架構(gòu)的可靠性模型不適用于眾核軟件。

本節(jié)首先介紹眾核軟件映射流程和平衡調(diào)度算法,為可靠性建模提供知識基礎(chǔ)。

2.1 眾核軟件映射流程剖析

眾核軟件映射的基本流程如下。

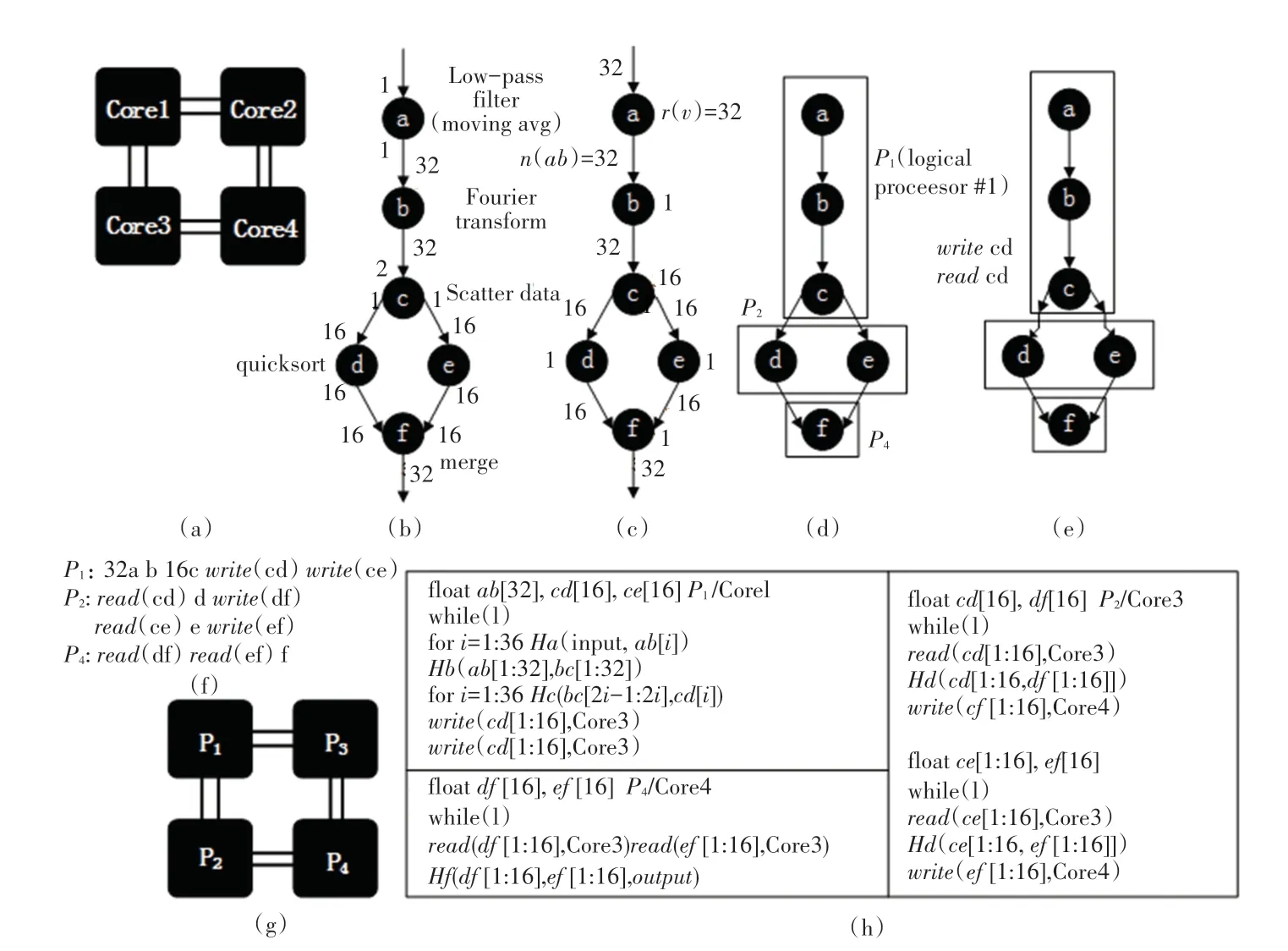

(1)邏輯處理器抽象。圖3(a)是一個具有4 核心的物理處理器。根據(jù)各核心的個數(shù)、互聯(lián)方式、緩存的設(shè)置方式等,可以把物理處理器抽象為邏輯處理器,如圖3(g)所示。其中,物理核心Core1 抽象為邏輯核心,物理核心Core3 被抽象為邏輯核心,而物理核心Core2 被抽象為邏輯核心,物理核心Core4 被抽象為邏輯核心。處理器核心很多、甚至有些壞掉了,可以根據(jù)具體情況選擇一些核心使用,并將其抽象成邏輯處理器。

圖3 眾核軟件映射流程Fig.3 Mapping process of the many-core software system

(2)數(shù)據(jù)流圖分析與轉(zhuǎn)換。同步數(shù)據(jù)流圖(Synchronous Data Flow Graph,SDFG)常用來表示一個眾核軟件,如圖3(b)所示。該軟件由6 個任務、、、、和組成,分別實現(xiàn)低通濾波、傅里葉變換、數(shù)據(jù)分發(fā)、數(shù)據(jù)快插和數(shù)據(jù)融合。其中,運行一次要消耗1 單元的數(shù)據(jù),并產(chǎn)生1 單元數(shù)據(jù)。運行一次要消耗32 單元的數(shù)據(jù),并產(chǎn)生32 單元數(shù)據(jù)。所以,為滿足軟件系統(tǒng)的正常運行,需要連續(xù)運行32 次,才運行1 次,而需16 次,、和各需1 次;此時,通信量為32。這種調(diào)度平衡后的負載與通信常用有向無循環(huán)圖(Directed Acyclic Graph,DAG)表示,見圖3(c)。已有成熟算法解決SDFG 的平衡調(diào)度,平衡調(diào)度好的SDFG 可以直接用DAG 表示,供劃分映射。

(3)軟件向邏輯處理器分配與調(diào)度。此階段由映射算法把圖3(c)中的DAG 向邏輯處理器進行分配與調(diào)度。由圖3(d)可知,假定:、、分配到,、分配到,分配到,便構(gòu)成了一個3 段流水線。系統(tǒng)可以基于最大化該條流水線吞吐率的優(yōu)化目標進行分配。單個處理核心上的任務集分配結(jié)束后,可以基于某種優(yōu)化方式離線安排好相應的執(zhí)行順序,即靜態(tài)調(diào)度。

(4)軟件任務向處理器核心綁定。由圖3 中(e)至(h)可知,分配好的任務集需要綁定到邏輯核心所對應的物理核心。如、對應的是邏輯核心,要綁定到物理核心Core3。此時,需要根據(jù)任務間的相對位置,建立通信。若2 個任務在一個核心上,那么定義數(shù)組變量,完成數(shù)據(jù)通信,如[32]便是對的通信。若兩者不在一個核心上,那么要定義數(shù)據(jù)發(fā)送/接收函數(shù);如([1:16],Core3)便是向所在的Core3 的緩存寫數(shù)據(jù),而([1:16],Core3)便是把寫在本地緩存的數(shù)據(jù)讀出來。顯然函數(shù)是跨越處理器核心的,其通信時間是受具體通信鏈路決定的。為了讓任務利用以及產(chǎn)生通信數(shù)據(jù),還要對任務加上封裝函數(shù),如([1:32],[1:32])。

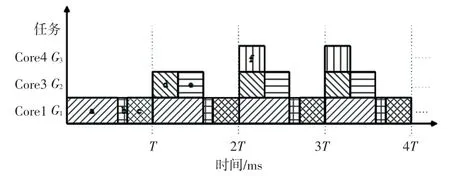

(5)眾核軟件的流水執(zhí)行模式。假定映射到的、、及其封裝函數(shù)為,映射到的、及其封裝函數(shù)為,映射到的及其封裝函數(shù)為。那么、、所綁定的物理核心Core1、Core3 和Core4 就構(gòu)成處理器核心執(zhí)行流水線,處理器上的、、是并行執(zhí)行的。其中,流水周期由、、三者的最大執(zhí)行時間決定,即:max{,,};當流水線充滿后,每隔一個周期便有一個系統(tǒng)輸出。該流水線的時空圖如圖4 所示。

圖4 眾核軟件流水線執(zhí)行的時空圖Fig.4 Executed spatio-temporal diagram of the pipeline for many-core software

2.2 SDFG 的周期平衡調(diào)度

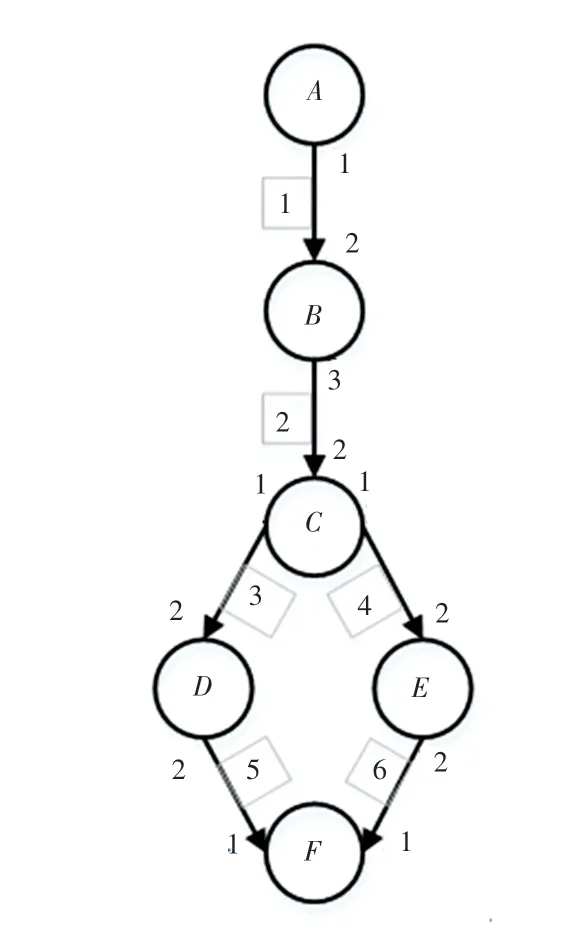

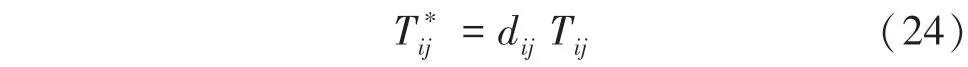

SDFG 描述的眾核軟件如圖5 所示。圖5 中,節(jié)點代表任務,任務按字母順序編號;箭頭代表弧(任務之間的輸出輸入關(guān)系),弧的箭尾上的數(shù)字,代表前一個任務執(zhí)行一次產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資源,箭尖的數(shù)字代表下一個任務執(zhí)行一次所需要消耗的數(shù)據(jù)資源。弧上方框里的數(shù)字代表了弧的編號。

圖5 多鏈結(jié)構(gòu)SDFGFig.5 Structure of the multi-chains SDFG

顯然,當滿足產(chǎn)生與消耗的數(shù)據(jù)量平衡時,這個SDFG 表示的眾核軟件才能正常執(zhí)行下去。所以,當眾核軟件執(zhí)行時,每個任務需要按照一定的次數(shù)重復執(zhí)行;而單個任務重復執(zhí)行的次數(shù)越多,代表分配到處理核心的執(zhí)行負載越大。則在任務向處理核心分配前,需要對SDFG 進行平衡調(diào)度,從而得到滿足通信量平衡時每個任務模塊具體執(zhí)行次數(shù),并間接得到負載量。

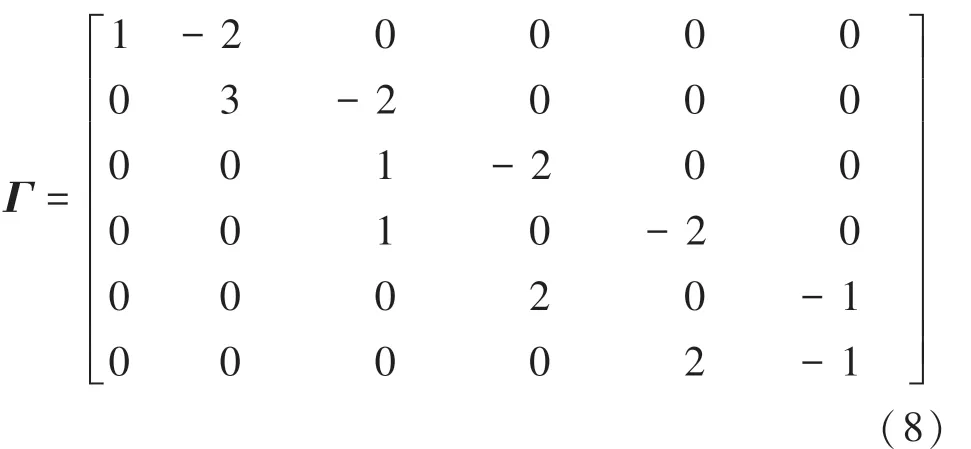

SDFG 的周期平衡調(diào)度已有多種成熟算法。本文介紹文獻[8]中方法。首先,SDFG 用與有向圖相關(guān)聯(lián)的拓撲矩陣來表示:行對應弧;對應任務節(jié)點。第(,)項表示第個任務節(jié)點調(diào)用一次,其在弧上產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流。若是消耗,數(shù)值為負;若沒有在弧上,則為0。圖5 的拓撲矩陣如式(8)所示:

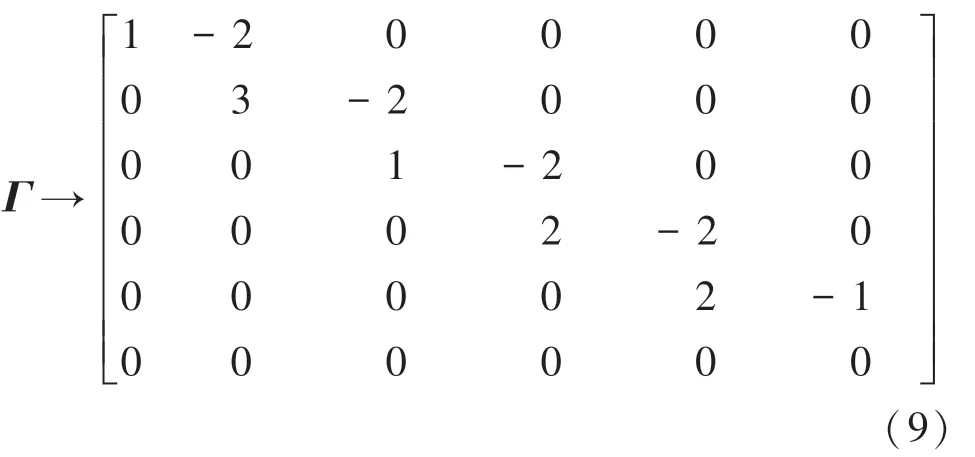

若拓撲矩陣的秩-1(為節(jié)點的數(shù)量),則表示該SDFG 上能構(gòu)造周期性可允許的順序調(diào)度。對圖5 的拓撲矩陣矩進行初等行變換,得:

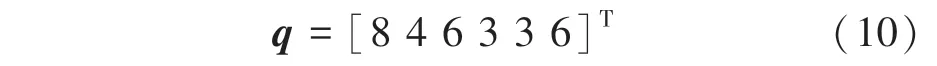

矩陣的秩5。等于-1,則可以構(gòu)造周期性均衡循環(huán)調(diào)度。具體構(gòu)造方法是求解滿足0的向量。例如,拓撲矩陣(9)對應的向量為:

向量中對應的元素為相應任務調(diào)度在一個循環(huán)周期中被激發(fā)執(zhí)行的次數(shù)。

3 眾核軟件可靠性建模

3.1 SDFG 向DAG 轉(zhuǎn)換

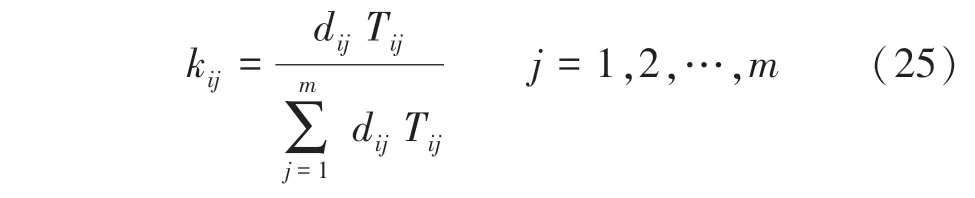

顯然,只有對SDFG 進行均衡調(diào)度后,才能知道一個具體的任務在一個循環(huán)周期中對處理核心產(chǎn)生的負載量是多少。可以把調(diào)度好的軟件轉(zhuǎn)換為由DAG 來刻畫。例如圖5 給出的SDFG 向DAG 轉(zhuǎn)化結(jié)果如圖6 所示。其中,任務在一個周期循環(huán)中,需要激發(fā)執(zhí)行8 次,每次占用處理核心5 單位時間,總共占用40 單位時間;那么用任務來代表整體執(zhí)行8 次的,于是就形成了右邊的DAG 圖。

圖6 SDFG 轉(zhuǎn)化為DAGFig.6 Conversion of SDFG to DAG

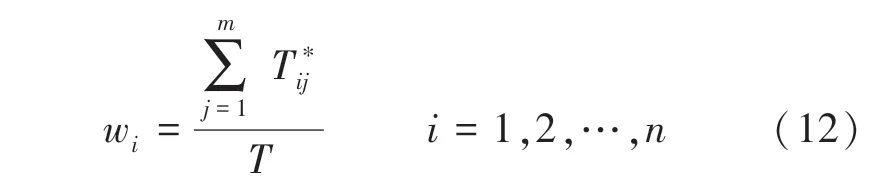

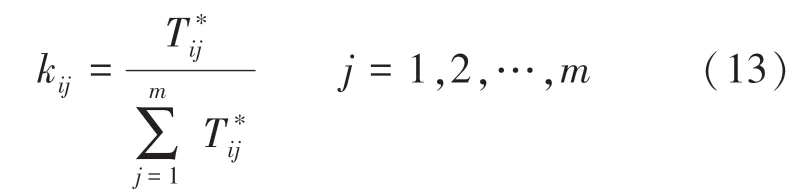

3.2 眾核軟件可靠性建模

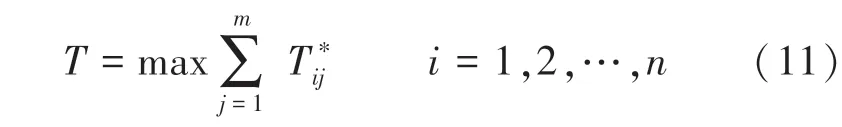

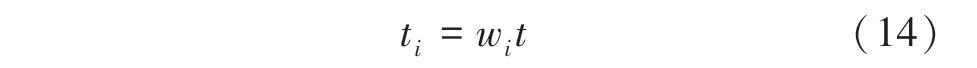

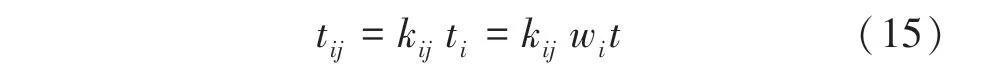

當流水充滿后,每過時間便會有個輸出。定義核心上任務集運行一次的時間與周期的比:

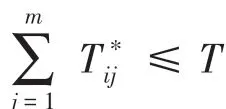

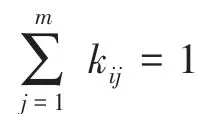

核心上任務是分時獨占處理核心資源的,第個任務占用比例為:

當處理器穩(wěn)定工作一段時間以后,處理核心上任務集運行的總時間為:

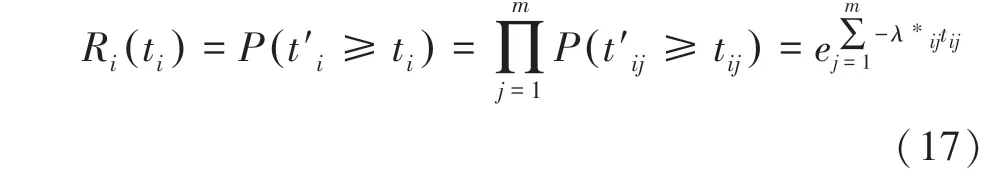

整個軟件系統(tǒng)在時間段內(nèi)不失效,則必須滿足所有核心上工作的任務集在其執(zhí)行期間不失效。則系統(tǒng)可靠性可以表示為:

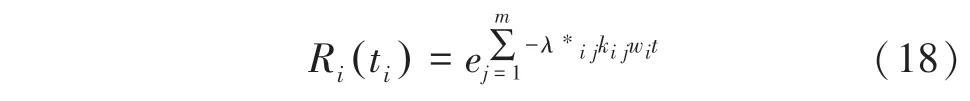

將式(15)代入式(17),可得:

將式(18)代入式(16),可得:

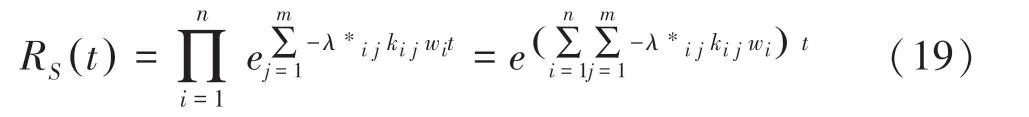

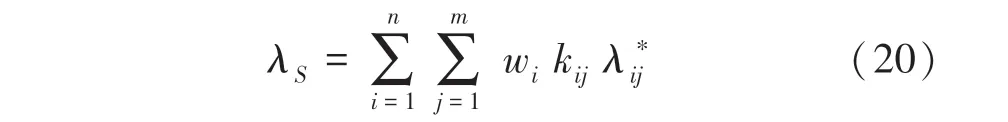

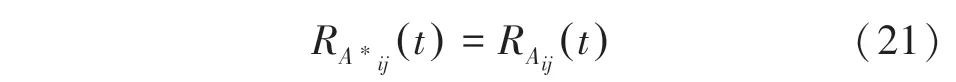

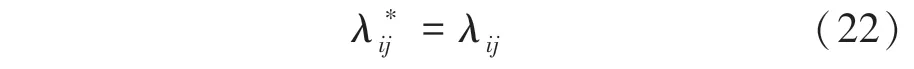

又因為,R()=e,則有:

又因為,R()=e,R()=e,所以:

將式(14)代入式(12)得到:

式(23)便是SDFG 所示軟件系統(tǒng)的可靠性模型。

設(shè)任務A在一個周期內(nèi)被調(diào)度執(zhí)行的次數(shù)為d(可由得到),運行一次的時間為T,則有:

將式(24)代入式(13),可得k:

4 實驗及結(jié)果分析

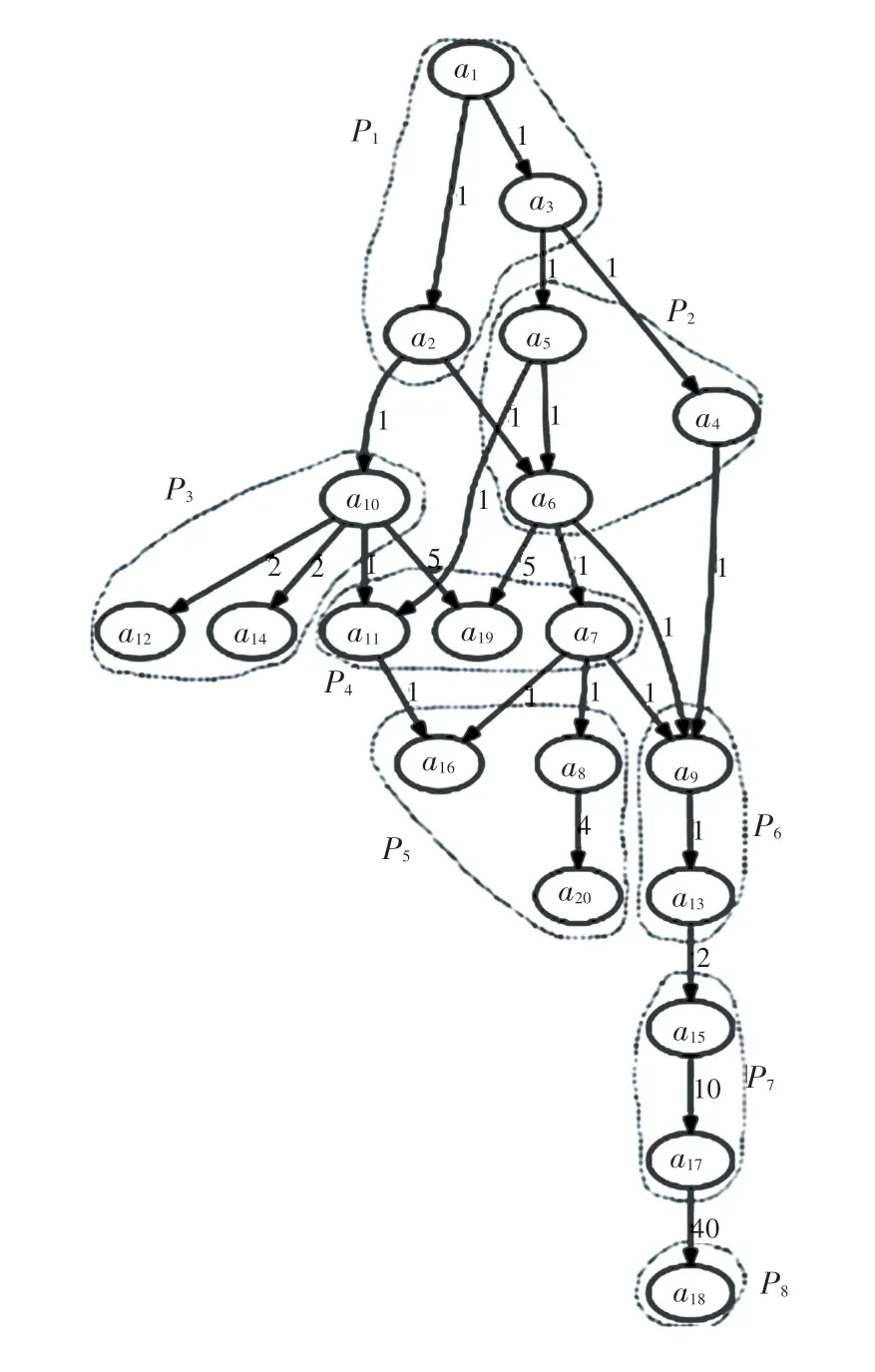

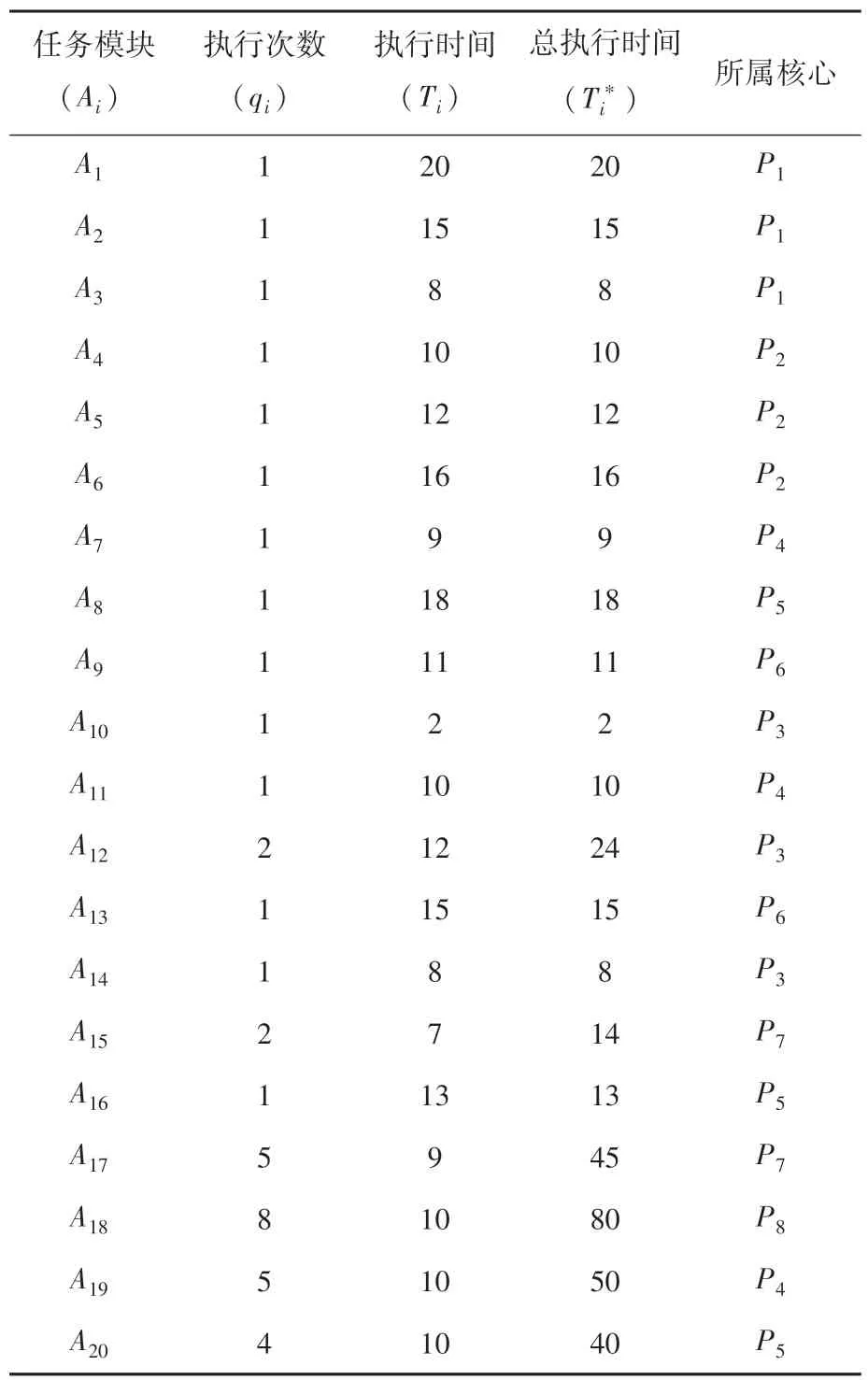

圖7 即為一SDFG 表示的眾核軟件系統(tǒng),及其被映射到的邏輯處理器核心的情況。表1 是其各個任務模塊的參數(shù)。

圖7 一個眾核軟件系統(tǒng)例子Fig.7 An example of the many-core software system

表1 眾核軟件的任務模塊參數(shù)Tab.1 Parameters of task modules in the many-core software system

由表1 可知,模塊的執(zhí)行時間比例是最高的,而模塊的執(zhí)行時間比例是最低的。將其它模塊的總失效率之和設(shè)為0.0001 個/h,利用R()=e和式(23),分別對模塊和的失效率變化所導致對系統(tǒng)可靠性的影響進行了數(shù)值模擬,結(jié)果如圖8 所示。

圖8 系統(tǒng)對任務模塊可靠性變化的敏感性仿真Fig.8 Sensitivity simulation of the system to reliability change of a task module

由圖8 可知,隨著任務模塊失效率的增加,系統(tǒng)可靠性R降低得更快,表明R對的失效率變化非常敏感。但是,隨著任務模塊的失效率的增加,系統(tǒng)可靠性R基本沒有變化,說明R對的失效率變化不敏感。由于執(zhí)行時間比例是遠遠大于的,也就表明了執(zhí)行時間比例高的任務模塊對系統(tǒng)可靠性影響大。所以,可以通過本文所建立的眾核軟件可靠性模型,識別出對系統(tǒng)可靠性影響大的模塊,并采取措施切實提高這些任務模塊的可靠性,如此就可以有效確保整個軟件系統(tǒng)的可靠性。

5 結(jié)束語

本文在剖析眾核軟件映射過程的基礎(chǔ)上,建立了一個眾核軟件可靠性模型;該模型建立了軟件系統(tǒng)與任務模塊之間的可靠性關(guān)系。利用該模型,識別出對系統(tǒng)可靠性影響較大的任務模塊,可以提高可靠性保障措施的實施針對性。