碳酸鹽巖微相識別標志及研究意義

張雨辰

成都理工大學沉積地質研究院 四川 成都 610059

Brown于1943年首次引入“微相”的概念,而后Flügel對其進行補充,指明微相是在薄片、巖石揭片或拋光片中具有鑒別意義的古生物特征和沉積學標志的綜合。

Wilson根據現代碳酸鹽巖沉積的資料,于1975年建立了一個描述熱帶鑲邊碳酸鹽巖臺地的標準相模式,根據顯微結構特征將碳酸鹽巖劃分為24個標準微相類型(SMF),并將其總結為9個標準相帶。Flügel(2010)充分考慮冷水環境下的碳酸鹽巖臺地,對Wilson提出的分類方案進行修訂,將標準微相類型(SMF)修訂為26個,SMF1~SMF26分別對應由盆地至地表暴露區的順序排列[1];同時將緩坡模式的標準微相類型(RMF)歸納為30個,將相帶更改為10個,該標準被廣泛應用到微相研究工作中。

1 微相研究方法

微相研究主要包括野外工作、樣品采集及實驗研究三個部分。

(1)野外工作。野外工作是開展地質學研究的工作基礎。在野外觀測過程中要注意識別:巖性、顏色、結構特征、構造特征、成巖特征、化石及生物特征等相標志[2]。碳酸鹽巖會因沉積氧化還原條件、成巖作用過程和風化作用影響呈現出不同特征。

(2)實驗研究。早期實驗技術主要利用偏光顯微鏡對巖石薄片、揭片或切片進行觀察。后期逐步演變為將常規薄片資料與更精密顯微設備(如掃描電子顯微鏡、陰極發光顯微鏡、熒光顯微鏡等)相結合分析觀察,輔之地球化學分析得出準確可靠的研究結果。

偏光顯微鏡是微相研究的基礎工具,可以用來觀測樣品薄片的顆粒類型、灰泥/亮晶相對百分含量、結構構造特征、生物化石組合等內容,進而推測其巖石學特征及巖相類型、沉積相類型及沉積特征垂向演化過程。

掃描電子顯微鏡(SEM)可以用來觀察極小表面的三維立體圖形。在碳酸鹽巖研究過程中,掃描電鏡可以用來分析微孔隙的分布及幾何形態、膠結物的空間分布特征、白云石化程度以及化石和非生物成因碳酸鹽顆粒的成分和超微結構[3]。

陰極發光顯微鏡(CL)是化石原始或成巖顯微構造研究的主要手段。它是利用電子轟擊薄片,在巖石薄片表面激發發光,光性的強弱主要取決于被激發薄片自身特性,如碳酸鹽的主要發光元素為Mn2+和Pb3+,Fe2+則為熒光淬滅劑,巖石薄片所含元素及含量不同會產生不同的發光特性。陰極發光有助于識別不同膠結物類型及其所反映的成巖階段、揭示化石原始結構及生長樣式,更精確的識別微相標志。

熒光顯微鏡是通過可見光或紫外線照射時薄片所顯現出的發光特征,可以鑒別灰巖中是否含有有機質、識別隱藏的微組構及生物礦化作用過程。

除此之外,還可以結合礦物學和地球化學等研究方法對碳酸鹽巖微相展開研究。通過全巖分析和選擇性分析,利用電感耦合等離子體原子發射光譜法(ICP-AES)和中子活化分析(NAA)可以確定碳酸鹽巖微量元素和稀土元素含量[2],為古環境恢復提供依據和線索。

2 碳酸鹽巖微相識別標志

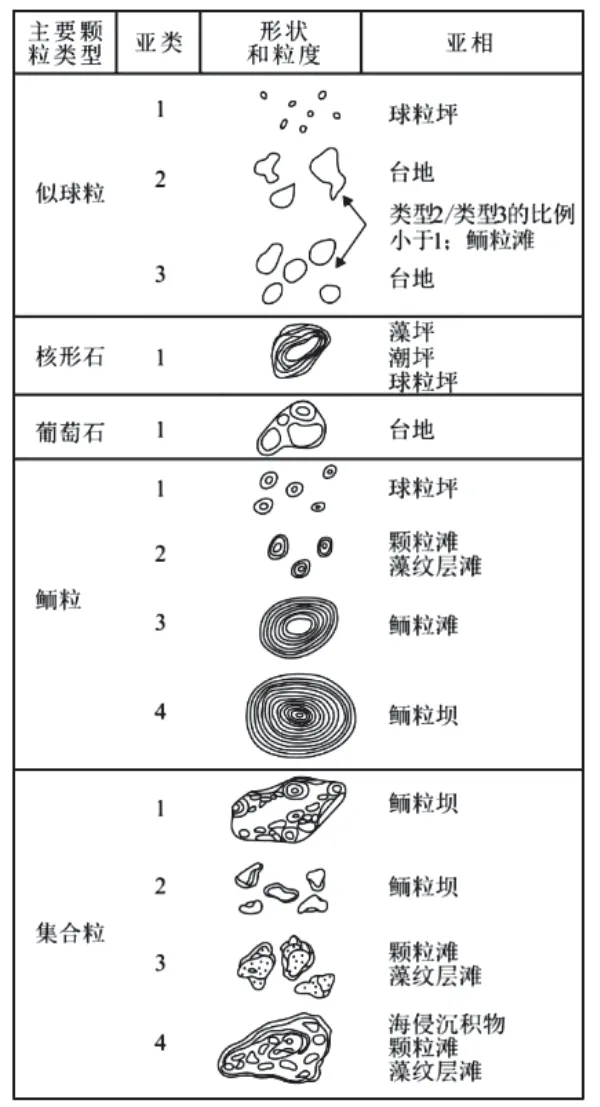

碳酸鹽巖顆粒可以指示碳酸鹽巖形成的古環境,區分特定沉積環境及海平面變化。顆粒類型的變化可以反映沉積旋回,有助于建立相應的層序地層模式。碳酸鹽巖顆粒可以分為內顆粒和外顆粒兩類,外顆粒主要是指沉積區外較老的陸源碎屑顆粒,內顆粒種類繁多,包括生物碎屑、似球粒、集合體顆粒、包殼顆粒、內碎屑[2,4]。其中似球粒和包殼顆粒(包括皮粒、鮞粒、豆粒、核形石)可以作為可靠的亞相指示物,似球粒可以根據形態及大小對亞相進行區分,鮞粒可以根據大小、圈層數量及形態進行區分,集合粒(包括葡萄石)可以根據內部結構和大小進行區分,具體顆粒類型與沉積亞相、孔隙度的分布關系如圖1所示[2]。

圖1 碳酸鹽巖顆粒類型及指示意義

2.1 生物碎屑

生物碎屑對沉積環境的表征十分敏感,不同沉積環境適宜生存的生物各不相同,因此不同種屬生物碎屑的出現對碳酸鹽巖沉積作用及古氣候條件控制具有指示意義。生物碎屑類型主要包括:有孔蟲、介形蟲、雙殼類、棘皮動物、大量藻類及少量腹足類[5]。

有孔蟲與海水含氧量有較高相關性,當含氧量充足時,有孔蟲發育繁盛,反之,則縮減。絕大多數有孔蟲生活在正常鹽度海水中。包旋蟲類有孔蟲和粗枝藻的組合通常指示臺內開闊海環境[6]。

介形蟲由外形基本一致的兩個殼體組成,殼體表面光滑,頭部通常有齒狀內部凸起,個體較小,常小于1mm。在海水、半咸水及淡水中均可以生存,多與有孔蟲、藻類共生。

棘皮動物主要包括海百合莖和海膽刺。海百合莖部橫切面為中央圓孔,發育網狀構造,具有同心圓及放射狀紋理,主要生活在水體較清澈、氣溫較溫暖環境中,浮游海百合的骨骼碎片是中生代開闊海相碳酸鹽巖的重要組成部分。海膽常常發育棘刺[7],生活在淺海中的海膽通常膽殼較厚,棘刺呈短粗狀。

腹足類常呈卷曲狀或螺旋狀緊密包圍形成一個中央空腔。腹足動物的鈣質殼體通常被有機質層包裹,個體通常較大,粒徑毫米至厘米不等。部分小型腹足動物與有孔蟲難區分,可以通過其殼體彎曲程度高、厚度變化大,體腔孔常充填泥晶等特征與瓣鰓類和有孔蟲區分。腹足類多適應于正常鹽度的淺海環境。

2.2 似球粒

似球粒為泥晶化程度較高的泥質碎屑,一般缺乏內部結構,多呈次圓狀或圓狀,部分可呈橢圓狀或桿狀。似球粒中常見類型有糞球粒、藻似球粒、巴哈馬似球粒和灰泥似球粒。糞球粒通常呈橢圓狀或桿狀,常形成于水動力條件較弱且沉積速率較低的臺內或緩坡的潮間帶中下部及潮下帶,非海洋糞球粒也可以發育于咸水湖、淡水湖中[6]。藻似球粒是一種具不規則外形單繼承藻結構的泥晶顆粒,普遍存在于早古生代陸棚碳酸鹽巖中[8]。巴哈馬似球粒通常是生屑或者鮞粒經過強烈泥晶化作用后,內部顯微結構特征消失,形成的泥晶顆粒,通常比藻似球粒個體大。灰泥似球粒通常分選性差、顆粒外形和大小差異大,在地層剖面中總是重復出現,經過改造再沉積下來的灰泥似球粒常沉積于局限淺海環境。

2.3 集合體顆粒

集合粒主要由鮞粒、生物碎屑和似球粒構成,并被文石或方解石膠結物黏結而成。集合粒最早出現于巴哈馬灘,水體能量為中-低等,常形成于水體不斷變化的潮間帶和潮下帶淺海環境中。

2.4 包殼顆粒

包殼顆粒包括皮粒、鮞粒、豆粒、核形石,其中鮞粒和核形石可以為古環境恢復提供重要參考。

鮞粒是球形或橢圓形具有同心圈層結構的包殼顆粒,粒徑通常小于2mm,其形態受鮞核形態控制,粒度及分選性受水動力條件影響。鮞粒是古環境水體能量、水體深度、水體鹽度指示物,原地沉積的鮞粒一般不存在磨蝕痕跡,而經過搬運、沉積后的鮞粒通常粒徑差異較大,同心圈層磨蝕現象嚴重。

核形石是藍綠藻黏液包裹碳酸鹽巖沉積物而形成的同心層泥晶顆粒。核形石的形態可以作為判斷形成環境的重要指標,常被當做是高能、深潮間帶至淺潮下帶環境的標志[2],早期紋層受到核心形態影響,形成具有核心形態的同心圈層,后受水動力條件影響呈現不同形態,水體不斷攪動時會出現厚薄不均、紋層中斷等現象,水體處于靜止或弱攪動時,紋層會向光垂向生長。

2.5 內碎屑

內碎屑常見于淺海環境中,常被認為是淺海沉積物在經過風暴作用后再沉積的產物。內碎屑的定向排列可以作為評價波浪作用及古水流方向的重要參考,其長軸方向與流向一般呈垂直關系。碳酸鹽巖中發育的“黑色礫石”可能指示其經歷了地表暴露并伴有植被覆蓋。

3 碳酸鹽巖微相研究意義

對微相特征展開研究可以有效反應巖石樣品沉積學和古生態特征,解釋碳酸鹽巖沉積環境和成巖作用過程,更好地把握不同時期巖相古地理演化。不同沉積環境具有不同的沉積特征,通過生物群種類及豐度可以得到水體深淺、鹽度、清濁度等信息,進而可以精準識別古環境特征,

碳酸鹽巖微相分析的快速發展與油氣資源勘探息息相關。不同沉積環境形成的儲層沉積特征各不相同,如潮坪環境中儲層形態多呈條帶狀,粒度細到中粒,晶間和粒間孔隙發育;局限潟湖環境儲層不連續,常呈疊置透鏡體,孔隙小;開闊臺地中儲層形態多呈條帶狀,儲層成層性好。通過對不同時期碳酸鹽巖微相進行分析,有助于理解碳酸鹽巖儲層發育過程,建立相應的沉積模式。

微相研究不僅可以應用在古環境特征演化及油氣資源勘探方面,還在考古學、工業生產等方面得到廣泛應用。灰巖和白云巖從古至今都是重要的建筑材料,微相分析可以區分古建筑石材、鑲嵌工藝材料來源,鑒定陶瓷生產所用材料產地及生產時期。

4 結束語

近年來,碳酸鹽巖微相發展迅速,研究重點從過去的推測沉積環境演化轉變為對成巖作用過程、巖石孔隙演化,研究方法也從顯微薄片觀察的定性分析轉變為多學科交互式定量分析,測試結果日益精準化,對沉積環境解釋、油氣成藏及儲層評價具有重要參考意義。