鐵筆白瓷,繪白蛇傳奇

孔慶武

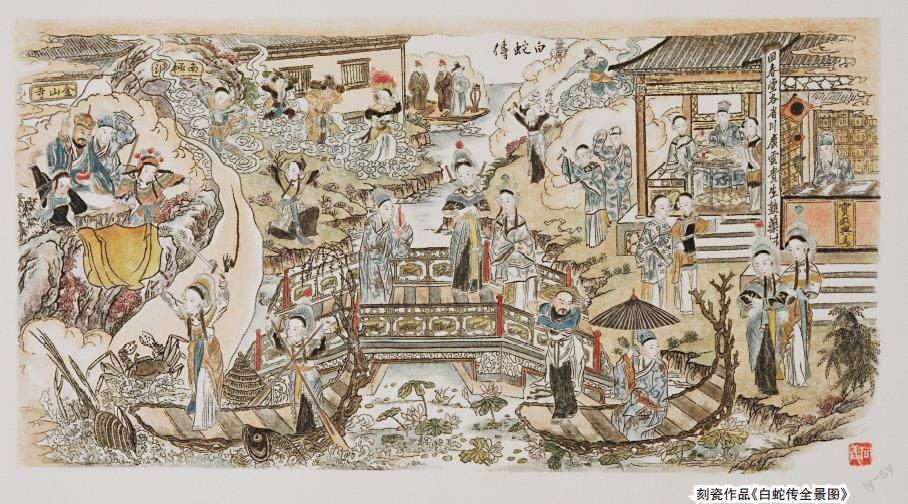

在鎮江,《白蛇傳》的故事家喻戶曉,在鎮江民間文化藝術館中,有一件鎮江刻瓷藝術家邵同義的刻瓷作品《白蛇傳全景圖》,在一尺見方的白瓷板上,栩栩如生的故事情節由刻刀繪就。

刻瓷藝術的浪漫情懷

在鎮江丹陽,邵同義工作室的工作臺邊,他正伏案創作,畫紙是幾毫米厚的瓷盤,畫筆是鋒利的刻刀、特制的小錘。經過輕重程度不同的千錘萬鑿,一幅幅活靈活現的畫面便呈現在瓷器上。

對于邵同義來說,工作室是一個連接過去、現在與未來的地方。在這里徜徉陶瓷藝術世界,仿佛穿梭于神話和民間故事的畫卷中:如畫江山、水韻江南像水墨畫般在潔白釉面上暈染開來,巫山神女、千年白蛇巧笑嫣然,活靈活現。

邵同義熱愛家鄉文化,工作室里隨處可見以丹陽元素為題材的作品,例如《齊梁藝術風采》等。這里也培養了一批優秀刻瓷藝術家。對邵同義和徒弟們來說,這里是他們的初心和熱愛,一招一式,手手相傳。因此,在“叮叮當當”的敲打聲中,邵同義一刻就是四十多年。他感慨地說:“凡是筆墨描繪之物,無一不可刻畫在釉面瓷器之上,越是鉆研,越能感受到傳統刻瓷的藝術魅力和浪漫情懷。”

刻刀繪就神話

15歲那年,邵同義拜著名刻瓷藝術家王同貴先生為師,一邊上學,一邊學藝。入伍后,他一直堅持業余學習書畫和刻瓷藝術。

1992年從部隊轉業后落戶丹陽,邵同義懷著對刻瓷藝術的摯愛,把曾經的師兄弟召集在一起,將刻瓷技藝和文化帶入丹陽。

后來,受鎮江民間文藝資料庫的委托,邵同義開始創作《白蛇傳》系列刻瓷作品。他選擇以楊柳青大師的木板年畫為原型,來創作刻瓷作品《白蛇傳全景圖》。《白蛇傳全景圖》將傳說中的經典情節連綴起來,以多幅作品來展示。在一尺見方的瓷器平面上,邵同義選取了借傘、開店、斗法、盜草、斷橋、水漫金山等故事畫面。作品色彩明快,既有年畫的夸張手法,又有傳統刻瓷藝術的優雅美感,同時注重民間藝術和民間傳說的融合,使得故事變現的質感更加強烈。

在創作《白蛇傳》原創刻瓷作品前,邵同義翻閱了大量神話故事、民間故事,他陷入思考:在藝術創作時,除了要生動展現故事情節外,白蛇傳作為家喻戶曉的神話故事,如何更好地展現白素貞、許仙等人物性格面貌,又能為大家所接受呢?比如白蛇要鮮活靈動而不妖氣,許仙要木訥憨氣而不呆傻。經過與許多藝術家的討論,以及已故的民間文藝大家康新民的幫助和指點,邵同義完成了《白蛇傳》主題的一組多幅刻瓷作品,涉及盜仙草、靈丹救夫、游湖借傘、開藥鋪、水漫金山、斷橋重見六個故事情節。“這組作品的誕生,得益于康新民老師的無私付出。他對《白蛇傳》等鎮江本土的民間傳說能夠娓娓道來、如數家珍,為《白蛇傳》系列刻瓷作品提供了許多寶貴意見,極大地豐富了我的背景知識,激發創作靈感。”

康新民是一生癡情民間文化的藝術家,他從20世紀60年代開始從事民間文藝采錄研究,走大街、串小巷、跑田頭、上漁船,采風的足跡遍布鎮江的角角落落。邵同義十分感慨:“如今大家耳熟能詳的鎮江本土民間故事都與康老的整理挖掘息息相關,2021年,康老因病去世,這是民間文藝事業的重大損失。”

讓藝術深植文化之中

如今,邵同義創作的《白蛇傳》系列刻瓷作品存放在鎮江市民間文化藝術館三樓的民間文藝資料庫,這是我國首家專門以收藏、保存和研究民間文藝為主的資料中心,被民間文藝專家譽為“中國第一庫”。

于邵同義而言,《白蛇傳》系列作品的創作是一個契機,更是一個起點,他的作品從花鳥、山水等主題,逐漸拓展到民間故事、神話傳說,以及后期的《蘭亭集序》等多方面的文化主題,賦予藝術作品以更深刻的文化內涵。2006年,白蛇傳傳說成為國家級首批非物質文化遺產。邵同義和一批民間藝術家一道,汲取中華文化,幾十年如一日勤勉創作。為白蛇傳傳說這一珍貴文化的傳承發展增添了養分,提供了創作思路。

2019年,《超薄瓷板刻二十四孝圖》在江蘇工藝美術精品博覽會上展出,并在第十屆“藝博杯”工藝美術精品大獎賽送評的千余件作品中獲得大獎賽特別金獎之一。

除了辦好省文旅廳、省人社廳授予的“大師示范工作室”外,邵同義還作為鎮江市文化使者出訪德國曼海姆市并舉辦了刻瓷藝術展。

懷著對刻瓷藝術的摯愛,邵同義幾十年來一刻也未懈怠。在刻瓷上的傳承、創新與發展,讓他有了新的追求目標:講好中國刻瓷故事,展示中華民族的文化自信,讓刻瓷藝術在更多的地方落地生根。

圖片由鎮江市文聯及本文主人公提供

編輯 許宵雪 1850735471@qq.com