“最早的中國”在哪里?

于衛東

公元前3000年左右,東亞大陸的黃河和長江流域出現了若干社會復雜化程度較高的、可以被稱為“邦國”的政治實體。這種“萬邦”林立的狀況持續了1000多年,直到公元前1800年前后,出現以二里頭文化為先導的中原王朝文明。幾乎同一時期,地球的另一端,中美洲地區進入“形成時代初期”,代表復雜社會組織的“酋邦”誕生,為其“母親文明”——奧爾梅克文明在墨西哥灣沿岸盛裝登場奠定基礎。

近年來,越來越多的考古發現,為我們揭示了不同地域驚人相似的文明初興圖景,讓我們領略到全球文明史誕生和發展的共性和特性。這其中,東亞與中美洲的相似之處,無疑令我們著迷,特別是當三星堆與瑪雅相遇。

中國社會科學院考古研究所考古學家許宏認為,文明有各自的土壤,找文明的共性很重要,但是找特殊性更重要。

作為二里頭考古隊第三任隊長的許宏認為,古代中國是早熟的文明。自周朝開始,我們就開始反省宗教,開始偏于理性和人本,這也是很多學者強調的,商周之變是巨大的宗教變革。此后,中華文明更是接受了四方沖擊的洗禮,也得到了東西南北文化因素的融合,最終達到了文明的新高度。

何為“中國”

“中國”是從哪里誕生的?如果在大街上做一次隨機采訪,答案也許是五花八門的。如果要我給出一個答案,我認為中國誕生于二里頭所處的洛陽盆地。

古代中國的文化傳統,到現在已經遺失得太多了,從人生理念、教育制度到衣食住行的方方面面,我們都已經不是“古代中國”的了,更不可能是“早期中國”的。但是,我們的骨血里面仍然留下了深深淺淺的印記,就好比大年三十回家過年,無論路上怎樣艱難,大家一定都得回去,這就是一種文化記憶和文化基因。

那么,到底何為“中國”呢?我們應該如何定義呢?

要追根溯源,首先可以來說說“國”。“國”是社會復雜化之后的政治實體。在中國古代文獻中,最初的“國”經常被用來指稱國都,國都及周邊的那塊土地都叫“國”“,國人”和“野人”是相對應的,鄭玄注《論語》有“國外為野人”之說,可見“國”與“野”的分界。

最初的國特別多,《左傳》中說,“禹合諸侯于涂山,執玉帛者萬國”;武王伐紂時有三千諸侯,等到西周時期就只剩下八百了;然后到戰國七雄,秦漢一統,基本上是這樣一個社會組織由多變少,最后一體化的過程。

“中國”這個概念出現得比較晚,傳世文獻最早提到“中國”的有《尚書》《詩經》等,基本上都是戰國時期成書的。在出土文物中,“中國”一詞最早見于西周初年的青銅器何尊的銘文。何尊是1963年在陜西寶雞出土的,它的銘文上就出現了“中域(國)”這兩個字,那句話寫作“宅茲中國”。也就是要在洛陽這個被認為是“中國”的地方建立東都。顯然,周人也感覺,他們發家起事的關中還是稍偏了一點,位于中原腹地的洛陽一帶才是天下之中,比較便于統治人民。

何尊上的“中國”相當于中土,也就是世界中心的意思。這肯定是一種文化本位主義的概念,任何一個國家,哪怕版圖再小,大概都會把自己放在世界的中心來看待。在這之前,商朝人自稱的“大邑商”“中商”,都有我是最大而居天下之中的意思。“國”之前加了“中”這個定語,就具有了排他性和唯一性。實際上,這個“中國”基本上是“中央之城”和“中央之邦”的概念。

為西周王朝所青睞,被認為是“天下之中”而營建東都的洛陽盆地,在長達2000余年的時間里,先后有十余個王朝建都于此。三代之后,又有東漢、曹魏、西晉、北魏、隋、唐等朝代在此營建都邑,但這個盆地適于農耕和居住的中心地帶僅有1300多平方公里,這在世界文明史上也是極為罕見的。

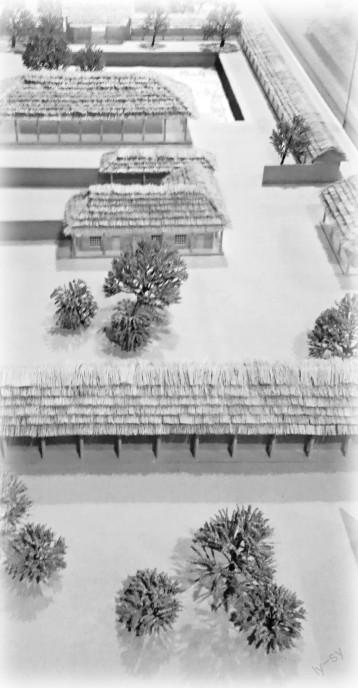

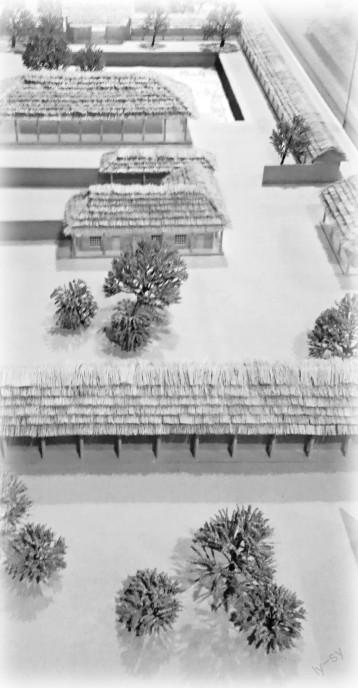

二里頭遺址就是洛陽盆地這一“最早中國”區域內的、最早的一座大型都邑,它位于洛陽盆地東部的偃師市境內。

二里頭遺址上最為豐富的文化遺存就是二里頭文化,它的時代大約是公元前1800年到公元前1500年,相當于古代文獻中的夏、商王朝時期。

由“多元邦國”到“一體王朝”

再回到最初的問題,為什么“中國”誕生于二里頭文化所處的洛陽盆地?想要更為清晰地解答它,需要我們把視野在時間和空間兩個方面放得更遠。

我們首先從時間的角度,穿越歷史來到“中國”前的中國,回顧一下由“多元邦國”到“一體王朝”的過程,看看二里頭文化在這其中起到的巨大作用。

在二里頭文化誕生的約公元前1800年之前,一個相當長的時間范圍內,是所謂的“中國”前的中國。中國版圖所在的東亞大陸,跟現在歐洲的面積差不多,政治實體的態勢也跟現在的歐洲差不多,那是一個沒有一元政治中心的區域,眾多集團各自獨立發展。

我個人認為,最初的東亞大陸就是“滿天星斗”的狀態,這是一個相對獨立的、眾多部族或古國并存且相互競爭的階段,還沒有出現跨越廣大地域的強勢核心文化,所以天下形勢可以用“滿天星斗”來形容。這個時代,有人稱為“邦國時代”,有人稱為“古國時代”。這一邦國或古國時代,與王國時代(夏商周三代王朝)和后來的帝國時代(秦漢以至明清),構成了中國古代文明發展史的三個大的階段。

這三個大的階段有兩個大的節點。第一個節點,就像2018年5月28日國務院新聞辦公室召開的“中華文明探源工程”成果發布會所披露的那樣,“距今5800年前后,黃河、長江中下游以及西遼河等區域出現了文明起源跡象;距今5300年以來,中華大地各地區陸續進入了文明階段”,指的就是“滿天星斗”的“邦國”或“古國時代”。而“距今3800年前后,中原地區形成了更為成熟的文明形態,并向四方輻射文化影響力,成為中華文明總進程的核心與引領者”,這指的就是二里頭文化,也就是中國最早的核心文化。

從“滿天星斗”到“月明星稀”,二里頭都邑和以其為代表的廣域王權國家產生了。當然其他“星斗”也不是沒有了,而是暗淡無光了。

在這之前,則可以說是前中國時代。比如良渚就是前中國時代東亞大陸上最亮的一顆巨星,屬于早期國家和文明形態。但與其說它是后來某個大的文明的先聲或序曲,不如說它走完了其生命史的全過程,也或多或少對后世中原王朝文明產生了影響。其他的文化,比如陶寺、石峁等,都是前中國時代并存共立的邦國。正是從二里頭開始,一個排他的、體量龐大的、向四周強勢輻射的廣域王權國家才屹立于東亞大陸。

隨著二里頭都邑與二里頭文化的崛起,華夏文明由“多元的邦國”時期進入了“一體的王朝”時期。

當然,這并不是說“滿天星斗”般的多中心狀況就此宣告終結,二里頭文化所處的時代也呈現出多元的文化態勢,但是它的社會與文化發達程度,以及前所未有的強勢輻射態勢,使其當之無愧地成為這一時代的標志性文化。二里頭時代的二里頭都邑,就是當時的“中央之邦”;二里頭文化所處的洛陽盆地乃至中原地區,就是“最早的中國”。

以二里頭遺址和二里頭文化為代表的“最早的中國”這一文明實體,顯現出東亞大陸人類發展史上史無前例的兩大特質。這兩大特質,可以用一點一面來概括。一點,是指它都邑中心的龐大化與復雜化,堪稱“華夏第一王都”;一面,是指它的大范圍文化輻射,形成中國乃至東亞地區最早的強勢核心文化。

以二里頭為先導的中國文明

從時間的維度,縱向闡釋二里頭文化在中國文明史中的開創性和強勢輻射態勢后,再從空間的維度,橫向介紹以二里頭文化為先導的中國文明在同時期的世界文明中的特殊地位。

按考古學家格林·丹尼爾教授的觀點,北非埃及文明、西亞美索不達米亞文明、南亞印度河文明、東亞中國文明、美洲中美洲文明和安第斯文明,是全球范圍內的六大原生文明發祥地。有西方學者認為,上述六大文明又可歸納為三個大的文明系統,也就是以西亞為中心的近東文明、以中國為代表的東亞文明,以及美洲文明。

由于西亞兩河流域周圍并沒有難以逾越的地理障礙,所以那里以種植小麥為主的旱地農業體系形成后,很快就向東西兩個方向傳播到了緯度相近、地形和氣候條件相似的尼羅河流域和印度河流域。這三個地區在農業充分發展的基礎上,分別產生了美索不達米亞文明、埃及文明和印度河文明。其中,埃及文明受地理條件的限制,始終以尼羅河及其鄰近的沙漠邊緣區為中心,相對孤立;印度河文明(也就是哈拉帕文明)僅僅延續了1000年左右即告消亡。因此,美索不達米亞文明和中國文明可以稱得上是人類歷史上最具影響力的兩大文明系統。

就社會復雜化和文明興起的時間而言,美索不達米亞文明和埃及文明在公元前3500年左右就已經出現了文字、作為權力中心的城市,以及復雜的社會結構乃至國家等大多數后世文明所具備的特征。受美索不達米亞文明影響的印度河文明大約興起于公元前2700年或者稍晚。

公元前3000年左右,在黃河和長江流域已經出現了若干社會復雜化程度較高的、可以被稱為“邦國”的政治實體,比如大汶口文化的中晚期、良渚文化等。這種“萬邦”林立的狀況持續了1000多年,直到公元前1800年前后,才出現了相當于美索不達米亞文明的蘇美爾早王朝、埃及文明的早王朝和印度河文明的哈拉帕文明那樣較大規模的王權國家——以二里頭文化為先導的中原王朝文明,這是可以和以上幾個文明相提并論的。

這個中原王朝文明出現較晚,它以青銅冶鑄這一當時的高科技產業為基礎,在誕生前后廣泛吸收了外來文明的影響。源自西亞中亞的小麥栽培技術、黃牛和綿羊等家畜飼養技術以及青銅冶煉技術逐步融入中華文明之中,并改造生發出嶄新的面貌。

讀世界文明史,常常會感覺良渚文明與埃及文明非常相似:單一的經濟,相對封閉的地理環境,極少的對外交往,內部封閉而高度發達的祭祀政治。有學者認為,埃及文明的悲劇就在于它的純潔性,正是這種純潔性使得埃及文明很早就喪失了發展的動力,正是因為缺乏“文化雜交”,它才成為了文明進化道路上的“木乃伊”。

從這一點上看,二里頭文明頗像美索不達米亞的兩河文明,接受四方沖擊的洗禮,在血與火中涅槃升華;同時也得四方之賜,東西南北文化因素的融合,成就了它的高度發展和政治上的成熟(這個政治指的是處理共同體內外人與人之間的關系)。只有具備了這種“雜交”之利,經歷沖突,接受磨合,不斷陣痛,才能夠達到文明的新高度。