樞紐機場中轉銜接性的評估與優化

葉志堅,胡羅丹,高 偉

(中國民航大學 空管學院,天津 300300)

0 引 言

樞紐機場是民航發展的產物,指擁有密集航線、能為旅客提供高效、便捷中轉服務的機場。“十三五”期間,全國千萬級機場達到39個;按照規劃,“十四五”期間將立足國內市場,構建完善的系統布局、高效運行的航空運輸網絡體系。我國在評估樞紐機場時多采用貨運量、客運量等指標,但對中轉銜接性這一指標的考慮也不可缺少[1-2]。

據OAG2010年數據,我國3大機場的中轉比例只有10%左右,遠低于公認的“樞紐機場中轉比例應大于20%”這一標準[3],究其原因主要是我國是以“點對點”的發展模式所導致。E.O.MORTON[4]和金鳳君等[5]均指出:在該模式下,距離短的兩座機場會占據優勢,但若只依賴于兩個城市之間的運量,未從網絡層次上對航線資源進行配置,故難以形成高比例中轉的樞紐機場典型特征。隨著交通流增長,航空公司逐漸意識到構建航線網絡對于中轉業務的重要性。近10年,支線機場通過鄰近樞紐機場并聯通全世界的格局逐漸形成,網絡整體可達性增強,運行效率提高[6],但樞紐機場的航線網絡互補性和中轉銜接性仍有較大的改善空間,需要不斷優化樞紐機場的航班時刻來實現。

K.G.ZOGRAFOS等[7]指出:航班時刻優化問題是在滿足各類限制前提下對航班時刻進行優化配置,可最大限度滿足各方要求,提高利用效率;LEE Sang-yong等[8]提出了衡量航空公司航班計劃協調性的新指標——連續連接指數(CCI, continuous connectivity index),用來以提高航空公司航班時刻表的整體協調性;彭瑛等[9]建立了平均跑道延誤時間最少、總時間調整最少、總延誤航班架次最少的多目標航班時刻優化排序模型;L.COROLLI等[10]以盡可能減少時間調整偏移和預期運行延誤總和為目的,提出了兩階段航班時刻的優化模型;I.SIMAIAKIS等[11]對長期航班時刻表進行了優化,從航空公司角度盡量減少了公司需求時刻和管理者分配時刻之間的差距;N.PYRGIOTIS等[12]基于一種需求平滑的優化模型和新網絡排隊論模型,對航班時刻進行了優化;A.JACQUILLAT等[13]研究了緩解繁忙機場擁堵問題的時刻調配手段和運行管理方法;N.A.RIBEIRO等[14]提出了一種基于優先級多目標航班時刻分配的模型及計算方法;K.G.ZOGRAFOS等[15]提出了一種同時考慮效率性和公平性的雙目標時隙分配模型;K.G.ZOGRAFOS等[16]建立了考慮公平和效率的雙目標優化模型,并采用ε-約束法和行生成算法來求解該模型;汪夢蝶等[17]基于可接受調整量水平,建立了航班時刻優化模型,并采用ε-約束法和改粒子群算法來求解該模型;徐晨等[18]提出了以國內航班效益最大化、國際航班中轉效率最大化為目標,以空域結構、機場容量和航班連續性限制作為約束條件的航班時刻優化整數規劃模型,并采用遺傳算法尋求較優解;M.E.?IFT?I等[19]提出了一種混合整數規劃模型,基于模擬退火和禁忌搜索算法,優化了航空公司在其樞紐機場的航班時刻;J.DIANA等[20]提出了一種基于PSAM優化的決策支持工具,并通過優化模型對航班分配問題進行了分析;陳彬等[21]將航班總延誤時間和航班總調整量作為目標,基于零和博弈的多目標線性加權法得到了最佳權重系數,并采用螢火蟲算法(FA)對其求解;朱金福等[22]建立了以航班準點率、航空公司市場份額、旅客損失時間和航班功能定位指標最大化的航班時刻優化模型,并采用改進的粒子群優化算法進行求解。

現有研究多是基于航空公司立場對航班時刻表進行評估和優化,很少從樞紐機場角度來優化跨航司航班的時刻表,且現有研究對中轉銜接命中數的評估和優化定義還不夠嚴謹,特別是對中轉銜接命中數優化中涉及到的影響因素分析不足,甚至銜接指數計算所需的某些數據收集困難,故從航班時刻優化理論和實踐上很難有效處理并提升樞紐機場中轉銜接命中數和其他影響因素的關系。

基于此,筆者對單一進港與總進港航班中轉銜接命中數進行了定義,并對中轉銜接命中數影響因素進行了分析,建立了最大化機場總中轉銜接命中數的時刻優化調整模型和求解算法,并對機場總中轉銜接命中數的相關性的影響因素進行了分析。

1 中轉銜接命中數定義和計數法

中轉銜接命中數是指進港航班在跑道容量和走廊口容量等限制情況下可銜接的中轉航班數,分為單一進港航班的中轉銜接命中數和可行時刻表的總中轉銜接命中數。

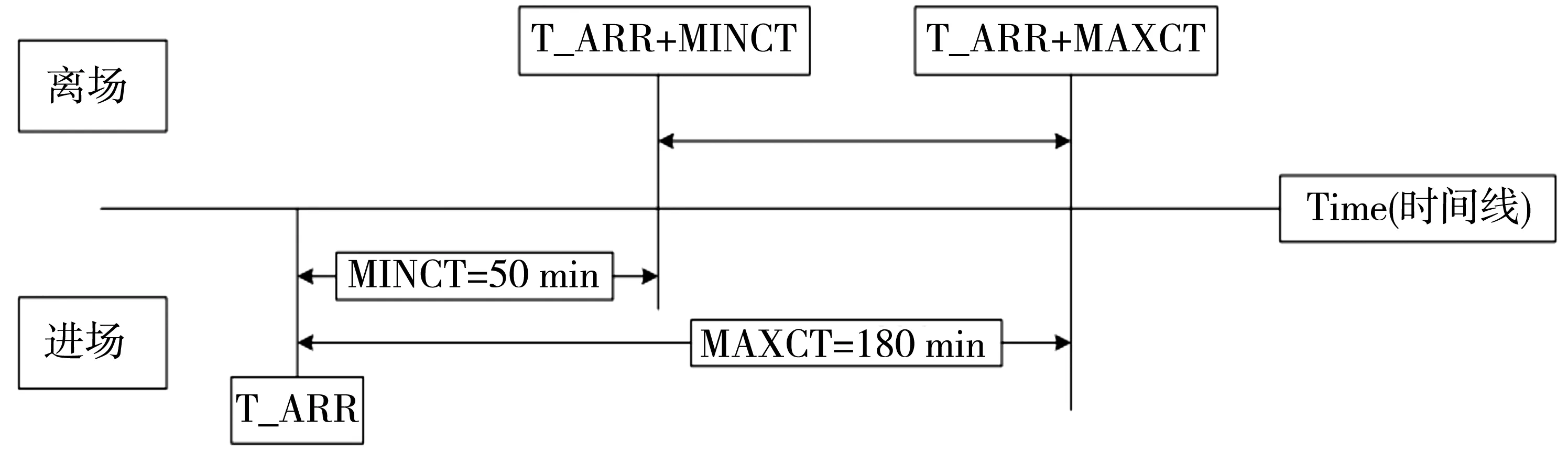

單一進港航班中轉銜接命中數指的是:時刻表上每一個到達航班在它可接受的銜接時間窗口內,考慮各種影響因素限制,能銜接到的所有起飛航班數,累加得到機場可行時刻表的總中轉銜接命中數,即Ohits(original hits, 即初始中轉鏈接命中評估數,也是初始未做時刻調整的中轉鏈接命中評估數)。單一進港航班對應的離場航班所在時間窗口如圖1。

圖1 單一進港航班可接受的出港航班所在的時間窗口Fig. 1 Acceptable time window of outbound flights corresponding to single inbound flight

對于某個到達航班,可接受銜接時間窗口是由航班最小銜接時間和旅客可接受最長等待時間構成,航班只能在此時間窗口內尋找合適的中轉銜接航班。對于進港航班,假定最小銜接時間為50 min,旅客可接受最長等待時間為180 min;在這個時間窗口內某個離場航班與上述進場航班形成的中轉線路繞航系數R≤1.25,則銜接命中數記為1,否則為0。重復考察所定義的時間窗口內所有離場航班與上述進場航班形成的中轉線路繞航系數,就可得到單一進港航班中轉銜接命中數。

單一中轉銜接命中數高,就意味著某個到港航班有很大概率在有限時間窗內到達多個目的地,這暗示著該到達航班能吸引足夠多的旅客到樞紐機場換乘,也反映了某個單獨進港航班相對于其他航班的優勢或劣勢。

總進港航班中轉銜接命中數等于所有進港航班銜接命中數的累加。機場總中轉銜接命中數大小反映了機場潛在中轉能力的強弱,潛在中轉能力越強,對旅客吸引力越大,會產生積少成多、聚沙成塔的效應,從而使得樞紐機場競爭力增強。

2 中轉銜接命中數影響因素

前述定義只用于評估某個機場某一次進港航班或全部進港航班在既有時刻表可銜接情況下的潛在銜接命中數,也就是假定按照所有進離港航班都能按計劃時刻起飛降落去評估。在優化機場航班命中數時,所有影響進離港航班的可銜接性和準時起降因素都會影響銜接命中數,亦即評估和優化機場航班銜接命中數是不同的。評估機場銜接命中數只需考慮旅客中轉可接受的時間窗口和繞航系數,而優化中轉銜接命中數則需考慮如下因素。

2.1 繞航系數

(1)

Rad過大會增加在空中的飛行時間,使得旅客行程時間增加,在存在更短行程的情況下,可能會拋棄經過B進行換乘。在優化過程中,盡量將與某個進港航班Rad≤1.25的離港航班配置在可接受的時間窗口內,將與該進港航班Rad>1.25的離港航班配置在可接受時間窗口外。

2.2 機場容量

機場容量是指在規定時間內,機場可處理航班的最大起降架次。

2.3 航班時刻結構

航班時刻結構是指一天或某個時間段內不同方向進離樞紐機場航班的時刻分布,對中轉影響復雜而深遠。合理的時刻結構會形成明顯的航班波,能減少旅客等待時間、降低成本、提高航班配對率、提升機場中轉潛力、增強城市連通性;反之,若航班時刻結構不合理,則可能會導致機場中轉銜接性差、機場設施閑置或擁擠等。文中的航班時刻結構是在優化模型限制下,以最大化機場銜接性和最小化時刻調整量,通過自學習自動生成。

2.4 最小銜接時間

筆者主要考慮一架到達航班和其他執飛航班的銜接,只要離港航班過站活動完畢,到達航班的旅客即可從到達航班轉機換乘到離港航班,因此這個時間比嚴格意義上的最小過站時間要短。由于本研究案例考察的機場為大興機場,最近受疫情影響沒有國際航班,故筆者考慮的最小銜接時間和最長旅客可接受中轉等待時間均是國內轉國內數據。根據大興機場統計數據,平均最小銜接時間為50 min。

2.5 最長旅客可接受中轉等待時間

3 總中轉銜接命中數模型優化

為提升樞紐機場的銜接命中數,需要通過調整時刻結構來實現,同時要讓給定時間段的航班進離港數量滿足容量約束,從而消除計劃產生的延誤;調整過程中時刻結構應盡可能小,以減少對航司和航班耦合銜接機場的擾動。筆者構建了以最大化中轉銜接命中數、最小化時刻調整量為目標,以無計劃延誤、跑道容量和走廊口容量為限制條件的雙目標時刻規劃調整模型,利用粒子群算法和線性規劃聯合求解,迭代出各種限制條件下的銜接性優化時刻表,提高樞紐機場的中轉便利性和競爭力,為樞紐機場銜接命中數的影響因素相關性分析奠定基礎。

3.1 時刻結構優化模型

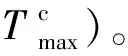

模型總的參數定義如表1。

表1 優化模型中的參數設置Table 1 Parameter setting in optimization model

基本線性規劃優化模型為:

1)決策變量

(2)

(3)

2)目標函數

(4)

(5)

3)約束條件

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

上述模型中,式(4)表示通過調整時刻表最大化中轉銜接命中數,是模型的首選目標;式(5)表示在時刻調整過程中最小時刻調整量,是模型的次要目標;式(6)表示每個航班每天只能分配一個時刻;式(7)表示每個航班時刻允許調整量在一定范圍;式(8)表示到達航班ma與起飛航班md經過B中轉時的繞航系數;式(9)為機場最大容量約束;式(10)、 式(11)分別表示走廊口在時間片s的進離場最大流量約束。

3.2 算法求解

粒子群優化算法起源于對鳥群捕食行為的觀察和研究。每只鳥被命名為一個沒有質量和體積的粒子,多個粒子共存、合作尋優;每個粒子根據其自身以及群體經驗,在問題空間中向更好的位置“飛行”。

本模型中筆者僅對初始時刻表在宵禁結束后(06:00—24:00)的航班進行調整,按照調整范圍可分為兩種:允許時刻最多調整30 min和允許時刻最大調整。分別計算得出正常調整中轉鏈接命中數Nhits(normal adjustment hits)和最優化調整中轉鏈接命中數Bhits(best adjustment hits)。其中:Nhits為允許時刻最多調整30 min,優化后中轉鏈接命中數;Bhits為在允許時刻大調整下,最大化中轉鏈接命中數。設置航班可選擇起降的最小時間間隔為5 min,全天可劃分成288個5 min,按區間可表示[1, 288],宵禁后可表示[72, 288]。允許時刻調整30 min(6個5 min),即航班以初始時刻E為中心,可向左或向右平移6個時刻,得到屬于自己的調整區間[E-6,E+6];允許時刻大調整即航班可在[72,288]內在滿足機場跑道容量限制和走廊口容量限制下任意挑選時刻。

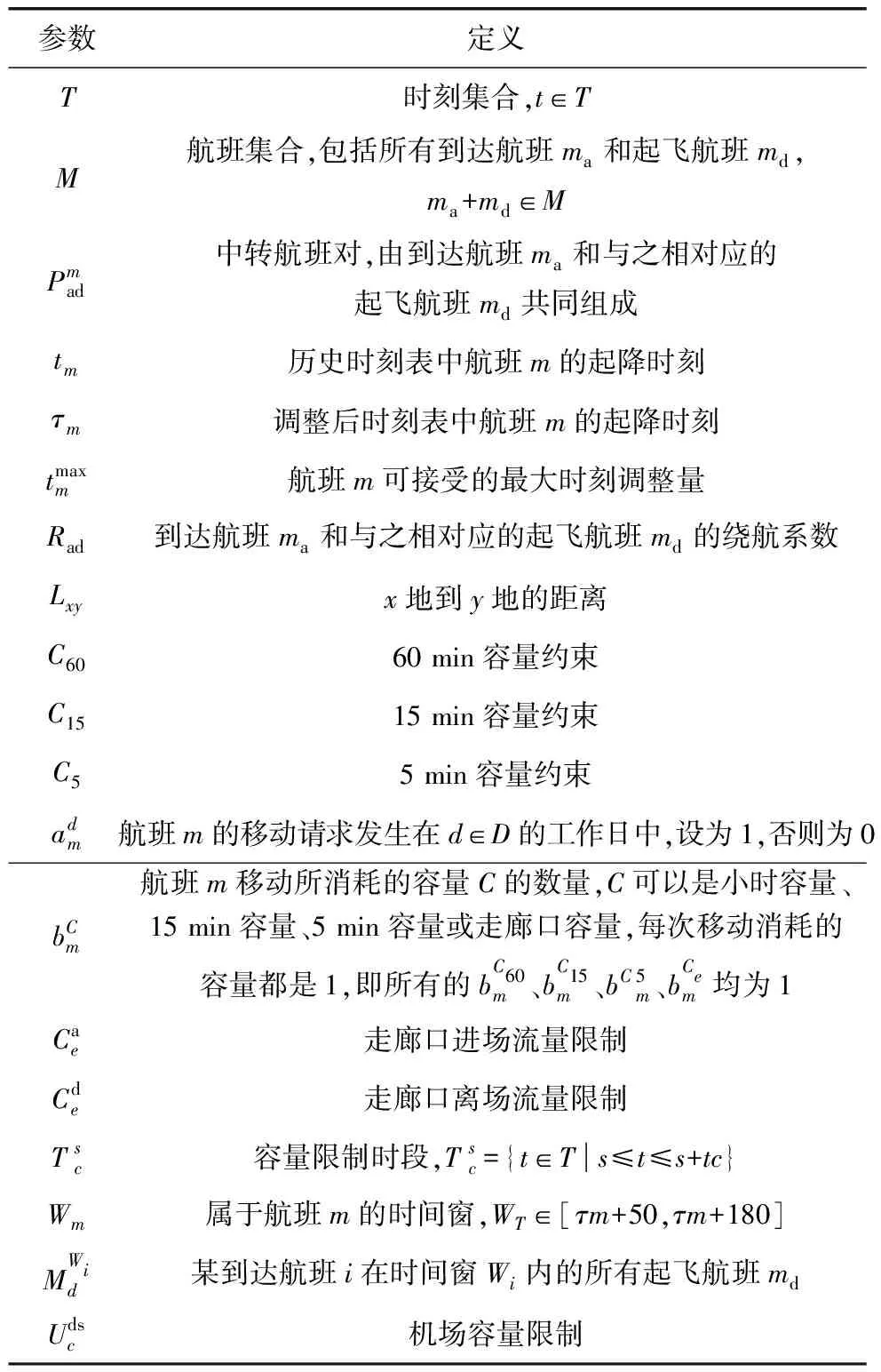

以允許時刻調整30 min為例,求解算法流程圖如圖2。求解遵循兩階段法:先找到滿足式(4)的候選解,然后在滿足式(4)的多個候選解中挑出滿足式(3)的解;將歷史時刻表作為初始值輸入模型,計算該時刻表的中轉銜接命中數,得到初始中轉銜接命中數Hmax。

圖2 模型求解流程Fig. 2 Model solving process

此時以最大化中轉銜接命中數為目標,采用粒子群算法迭代產生新時刻表。在這些時刻表中,以時刻調整量最小化為目標,考慮繞航系數、機場容量、時刻調整的限制,選出符合要求的最優時刻表,計算該時刻表的中轉銜接命中數H新,并與Hmax進行比較。若H新>Hmax時,令Hmax=H新,繼續重復上述步驟產生新的最優時刻表,并計算它的中轉銜接命中數H新,比較H新與Hmax,若H新>Hmax,則一直重復上述步驟,直至有10次(經多次重復實驗證明取值10已滿足精度要求),即連續10次都沒得到更優化的中轉銜接命中數,輸出Hmax對應時刻表,即符合最大化中轉銜接命中數、最小化時刻調整量的時刻表。

4 實例及優化效果分析

筆者以2020年5月1日所在一周的大興機場航班計劃時刻表數據為基礎,用MATLAB計算程序評估了大興機場初始的航班中轉銜接命中數,然后分別以允許時刻調整量為30 min和不加限制這兩種情況,利用時刻結構優化模型對大興機場航班時刻進行調整,消除計劃產生的延誤并比較不同調整量下銜接效率的改善情況。

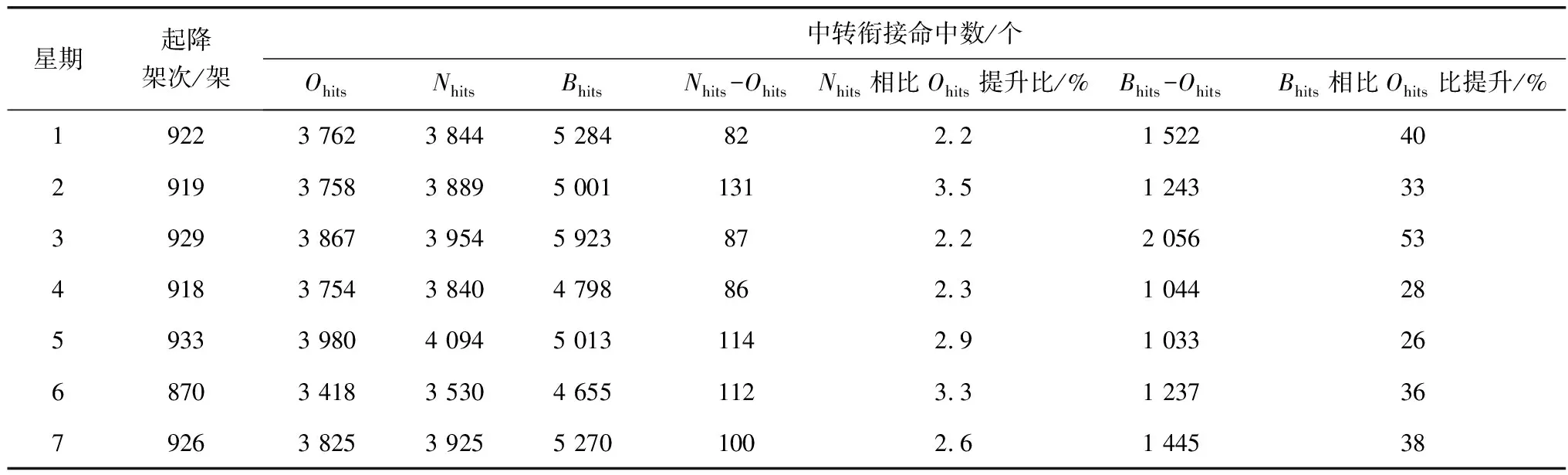

將大興機場五一節所在周的時刻表作為輸入,通過模型優化得到的結果如表2。由表2可知:中轉銜接命中數與起降架次、航班允許調整時間成正相關變化。航班微調30 min,中轉銜接命中數提高2%左右,而經無限制的大調整后,平均提高率高達36%,周三更是高達53%;由表2也可看出周三中轉銜接命中數提高率最大。

表2 大興機場各類中轉銜接命中數Table 2 Number of hits for various transit connections at Daxing Airport

時刻結構和銜接性關系如圖3。圖3中:橫坐標為一天時間,以15 min為刻度進行劃分,縱坐標是該15 min內的航班數,取正值為離場航班,取負值為進場航班。周三的Ohits時刻結構如圖3(a),可以觀察到沒有明顯的航班波,故Ohits較低;周三的Nhits時刻結構如圖3(b),與圖3(a)相比,圖3(b)有了初步的波結構;周三的Bhits時刻結構如圖3(c),可以觀察到這時有了明顯的波結構,說明中轉銜接命中數大大提高。這表明:樞紐機場的中轉銜接命中數和波結構呈正相關,波結構越明顯,中轉銜接命中數越大;同時也說明在優化過程中,讓程序自學習生成銜接命中數大的航班時刻表會自動形成波結構。

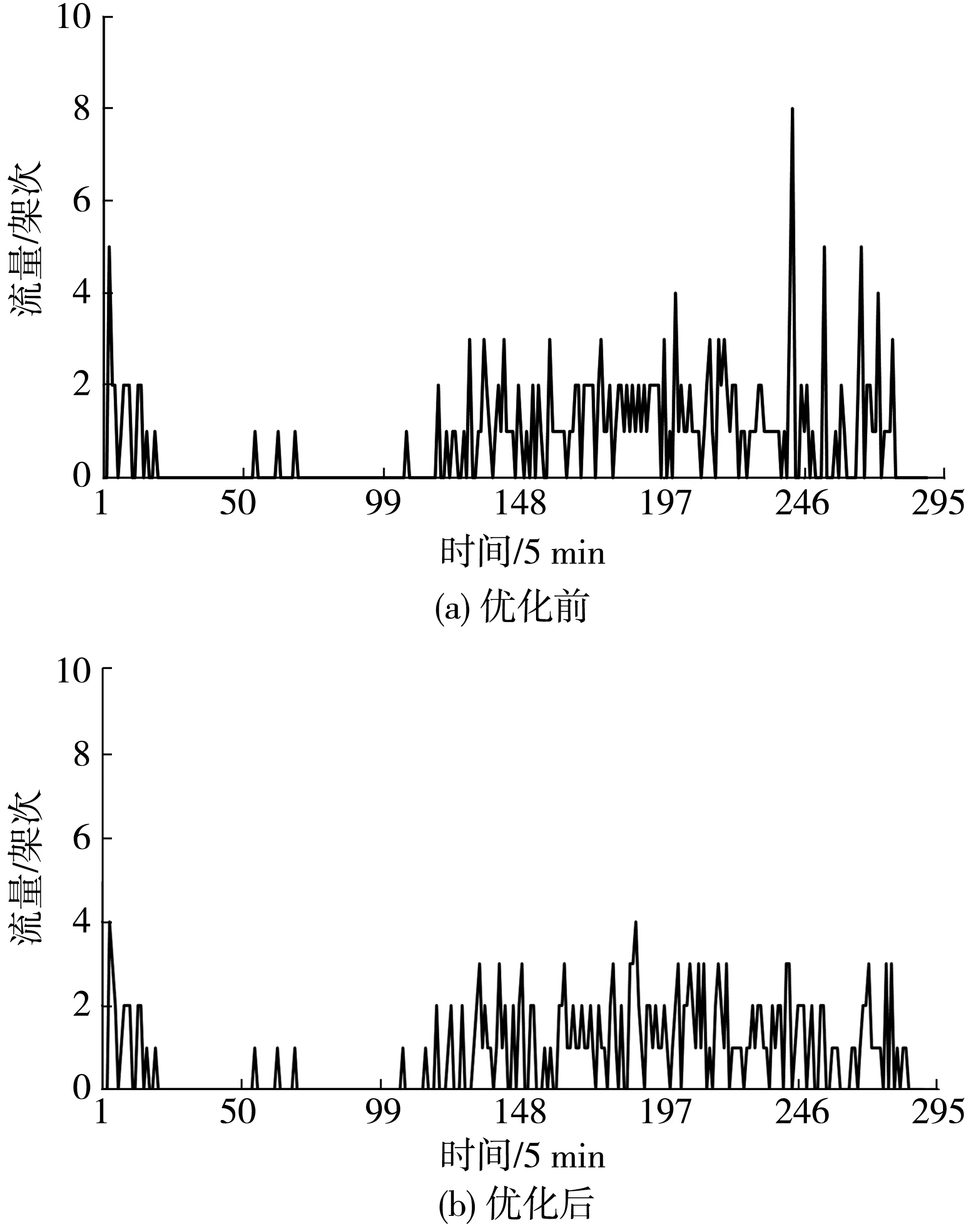

在走廊口流量改善方面,各走廊口時段容量全部降低到預定水平,如A6走廊口優化前5 min流量變化如圖4(a),走廊口5 min最大流量為8架次,超出規定的容量限制;優化后的5 min流量變化如圖4(b),該走廊口5 min最大流量為4架次,符合容量限制要求,消除了走廊口超容導致的延誤。

優化前后總的計劃延誤時間(在每個時間片安排的航班數量超過容量,將超過容量的航班往后順延的時間總和)進行對比:優化前,按5 min容量8架次,周三的計劃延誤時間共11 310 min,平均每架次飛機延誤12.17 min;優化后所有飛機計劃延誤全部消除并歸于0。

圖4 優化前后A6走廊口5 min流量Fig. 4 5 min flow chart at A6 corridor entrance before and after optimization

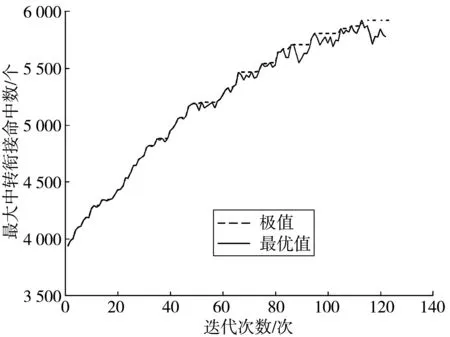

為了說明蟻群算法的優化效果,列舉了周三的Bhits隨循環迭代次數的變化,如圖5。在第113次循環獲得最優解,再連續10次無提升,即循環次數到達123次時程序終止。計算周三的929個航班時間(包括出圖時間和存儲數據到Excel表的時間),獲得優化時刻表需要約3.8 h左右。

綜上,該結果表明所開發的時刻調整方法能有效消除因計劃不合理導致的延誤,同時優化后的中轉銜接命中數有顯著提高,可有效地提升旅客中轉便利性。

圖5 中轉銜接命中數隨循環迭代次數的變化Fig. 5 The variation of the number of transit connection hits changing with the number of loop iterations

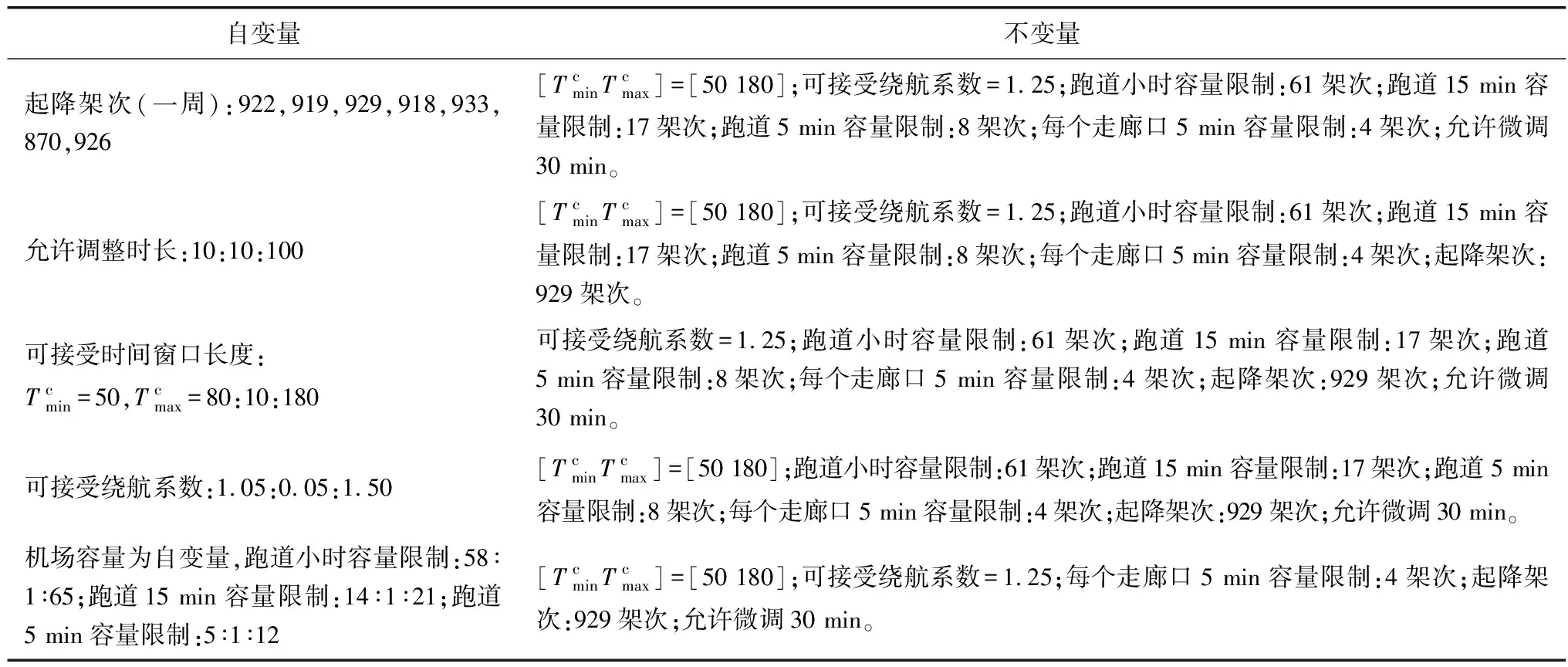

5 數值模擬及相關性分析

為衡量各影響因素與中轉銜接命中數的相關密切程度,采用數值模擬結合因素分析法進行分析。以起降架次為自變量時,其他參數保持不變,進行多次數值模擬;以允許調整時長、可接受時間窗口長度、繞航系數和機場容量為自變量時,其他因素保持不變,進行多次數值模擬。具體參數設置如表3。

表3 因素分析法中的參數設置Table 3 Parameter setting in factor analysis

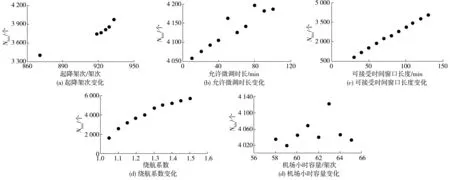

圖6(a)是大興機場一周的時刻表,按表3參數設置將數值模擬得到的結果繪制成Nhits隨起降架次變化圖;圖6(b)是以周三的時刻表為基準,按表3以允許調整時長為自變量,其他變量不變得到的Nhits隨允許調整時長的變化圖;圖6(c)是以可接受時間窗口長度為自變量,其他參數不變得到的Nhits隨可接受時間窗口長度的變化圖;圖6(d)是Nhits隨繞航系數的變化圖;圖6(e)是Nhits隨機場小時容量增長的變化圖。

圖6 周三的Nhits變化Fig. 6 Variation of Wednesday Nhits

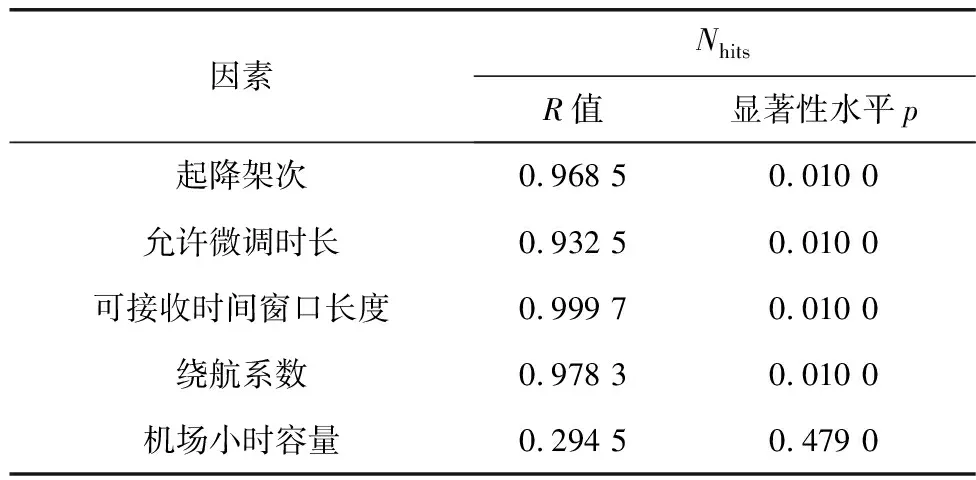

為了得到Nhits與5個影響因素之間的相關關系,利用數值模擬結果計算了Nhits與5個影響因素之間的Pearson相關系數,計算結果如表4。相關系數從小到大排序為:可接受時間窗口長度、繞航系數、起降架次、允許微調時長、機場容量。排名前4的因素與中轉銜接命中數均呈現出p=0.01的顯著性水平,這說明中轉銜接命中數與這4個因素之間有著顯著正相關關系;而周三Nhits和機場容量之間的相關系數值為0.294 5,接近于0,并且p=0.479>0.05,說明這二者之間并沒有相關關系。

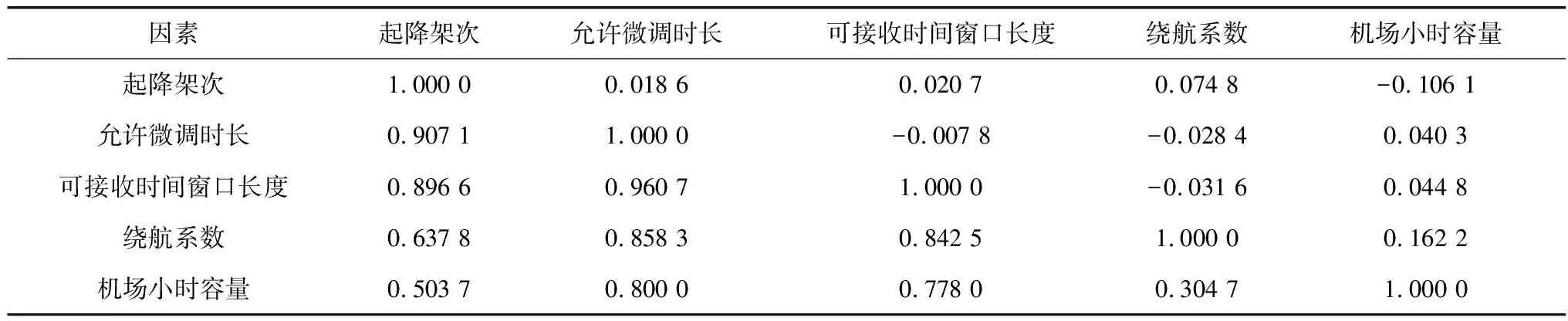

計算5個影響因素之間的Pearson相關系數,具體計算結果如表5。由表5可知:各因素間相關系數都小于0.2,且p值全部大于0.05,這說明各因素間并沒有相關關系。

表4 Nhits與各因素的相關系數Table 4 Correlation coefficients between Nhits and various factors

表5 各影響因素間的相關系數Table 5 Correlation coefficients among influencing factors

根據數值模擬結果合理設置可接受的時間窗口長度、起降架次、允許微調時長,充分考慮繞航系數,即可有效地提高中轉銜接命中數。

6 結 語

筆者提出了中轉銜接命中數的定義和計算方法,為不同機場間中轉銜接性評估和比較提供了理論基礎和操作可行性。提出了以中轉銜接命中數最大化、時刻調整量最小化為目標的時刻結構調整模型,并以北京大興機場時刻表作為初始數據進行了研究,研究結果表明:允許調整30 min最大化的中轉銜接命中數比初始提高2.2%~3.5%;在不限制調整時長情況下,最大化中轉銜接命中數比初始提高26%~53%。評估既有時刻表得到的命中數可能會高于實際的命中數,這是因為假定了時刻表是可行的時刻表;而優化得到的命中數是滿足各種約束條件得到的命中數,比對原始時刻表評估的命中數更加合理,而且通過時刻調整,命中數都有提升。在假定各個機場時刻表延誤相當情況下,用文中提出的命中數定義計算方法是合適的。

考慮到本場航班時刻調整會對目的地機場和始發機場的時刻產生影響,而目前的航班時刻編排裕度都超過30 min,因此認為調整30 min是可行的,無限制的本場時刻調整肯定不現實。盡管實際調整中無法一次達到滿意效果,給大興機場的策略建議為:讓既有時刻表做30 min的微調提高銜接性,同時新增航班時刻盡可能按不限制調整時長所得最優時刻表中同方向的時刻排班,逐步提高機場中轉銜接命中數;也可把新增時刻放到模型中去優化,舊的時刻允許調整30 min,新增時刻不限制調整。

由于實際旅客中轉數據的缺乏,中轉銜接命中數的影響因素還有待補充完善,筆者只分析了有限影響因素與潛在中轉銜接命中數的相關性,其他與實際旅客中轉有關的因素留待以后有數據后再深入研究;另外,筆者僅研究了進港航班中轉銜接命中數,對于離港航班是否可類比計算,仍需探討。