文化景觀視角下校園遺產保護方法研究

——以東吳大學舊址為例

錢 瀅 (蘇州大學金螳螂建筑學院,江蘇 蘇州 215000)

1 文化景觀與校園遺產

1.1 校園文化景觀的內涵

文化景觀是在人類活動影響下而形成或改變的景觀,主要表現在聚落形式、土地類型、建筑等方面[1]。近代大學校園的建立恰好體現了文化景觀的特點,我國近代大學多為西方教會創辦的教會大學,其校園的規劃形制、建筑風格都與我國傳統營建形式有很大不同,而學校的選址也通常為城市中的園林遺址或農田荒地。校園在中西文化的影響下形成了各具特色的文化景觀,不僅具有深厚的歷史價值,作為城市教育文化傳播的載體,其涵蓋的文化價值更應成為保護的重點。

美國景觀理論家理查德·道伯也曾在《校園景觀》一書中提出人格化校園的概念,他認為校園景觀遺產的文化性能夠引起人們的共情,如老照片、場景回憶錄等,比物質空間具有更重要的價值[2]。人格化校園的形成,是校園遺產空間歷經變革的產物。遺產空間經過歷史的洗禮,在歷代校友的傳承中逐漸呈現出人格化的特點,而人格化也為校園遺產帶來更加深厚的文化底蘊。校園遺產空間通常包含建筑遺產與景觀遺產,而文化景觀正是反映校園“人格化”的載體,包括了歷史的道路、綠地、植被、小品等多種要素。道伯[3]認為校園的文化景觀遺產被創造或者界定出來,成為了校園精神、存在及回憶的載體。

1.2 校園文化景觀的特征

文化景觀進一步將人文特征延伸至校園遺產的保護中,學者們強調校園遺產的保護,并不是為了扼殺校園的發展,而是一種塑造未來的方式。學者佩利·查普曼[4]在《美國地方》中以一些西方校園為例,說明對校園遺產的保護最行之有效的方法是關注校園的可持續發展問題和校園所處的自然場所。俄勒岡大學校園文化景觀遺產的保護與管理就是秉持這種理念,將遺產空間作為校園的一部分繼續延續其歷史價值,傳遞其文化信息。在道伯對校園文化空間的闡釋下,可以將文化景觀空間的功能劃分為三類,分別為承辦儀式活動、凝聚記憶以及傳遞校園文化。

①作為活動載體的空間

校園的遺產空間可作為舉辦慶典、師生娛樂放松的場所,在天氣適宜的情況下也可作為室外教室。這類遺產空間一般以儀式的代表景觀為中心而限定開放、半開放空間。同時這類空間在校園整體遺產中往往處于軸線、中心等重要位置,例如廣場、草坪等。人們在這些空間中舉辦各項具有紀念意義的活動,為這些空間增添了人文內涵。

堪薩斯大學老弗雷澤大廳的東草坪,便是此類空間最好的例證。50 年來,這片草坪一直是校園的中心,從1916 年的校園計劃中即以草坪獨特的丁香花、紫荊和木蘭等景觀元素開展活動,吸引更多的人來這里舉行儀式活動,成為社區的旅游勝地[5]。

②作為記憶特征的空間

記憶特征空間是給人們留下深刻印象的空間,它們具有很強的代表性及獨特性,往往是一座學校的標志。這類遺產空間一般處于相鄰建筑群之間的通道交叉路徑的節點,由具有紀念意義的雕像、小品來限定空間,它們或作為學校精神的象征,或作為人物事件的紀念物。它們的存在不僅是校園的點狀景觀,也成為校園中的記憶特征空間。

例如哥倫比亞大學圖書館臺階上的母校雕像,見證了校園一個世紀的變遷,同時也培養了哥倫比亞人的身份認同和集體意識[6]。又譬如俄勒岡大學的紀念四合院作為校園軸線的終點,由三個紀念性景觀特征限定,分別是1921 年的運動員牌匾、向在第一次世界大戰中作戰的學生致敬的步行街和1940 年種植的八棵金字塔形的英國橡樹。這些記憶特征空間作為見證者參與到校園的過去與未來發展中。

③作為文化慣例的空間

文化是一個廣泛的概念,遺產空間本身提供的不僅是一個單純的物質空間,還提供了人們所期望的校園的樣子。與儀式載體和記憶特征空間不同,文化慣例空間表達的是一種傳承式的遺產特征,是通過歷史的更替,一代又一代校園師生的情感傳遞,自然形成的遺產空間。

莫豪斯學院的校園遺產是體現文化慣例的典型代表。在校園的不同空間都能發現來自不同校友的寫作和引文,而校園最獨特的傳統發生在新生入學,老生帶領新生參觀校園,并談論校園的獨特文化如“莫豪斯男人的力量”(莫豪斯學院是亞特蘭大男子學院)[7]。因此文化慣例空間并不是指某個空間或空間中的某個元素,所有的空間或節點乃至整個校園都可以看作是文化的載體,進行校園獨有的文化傳遞,隨著其歷史價值的不斷提升而自然形成。

2 東吳大學文化景觀特征保護

2.1 校園的整體性保護

歷史校園可以看作城市中的一個文化景觀區,那么校園的整體性則是文脈。保護校園的完整性不僅是保持校園歷史風貌,對歷史價值的保護,也是延續校園文化,為校園可持續發展提供的重要依據。例如弗吉尼亞大學在保護規劃中,延續了杰弗遜最初的設計意圖,將視覺軸線繼續沿用,歷史建筑也仍然保留其原始功能繼續使用,讓人們在今天也能身臨其境感受校園當年的歷史風貌[8]。

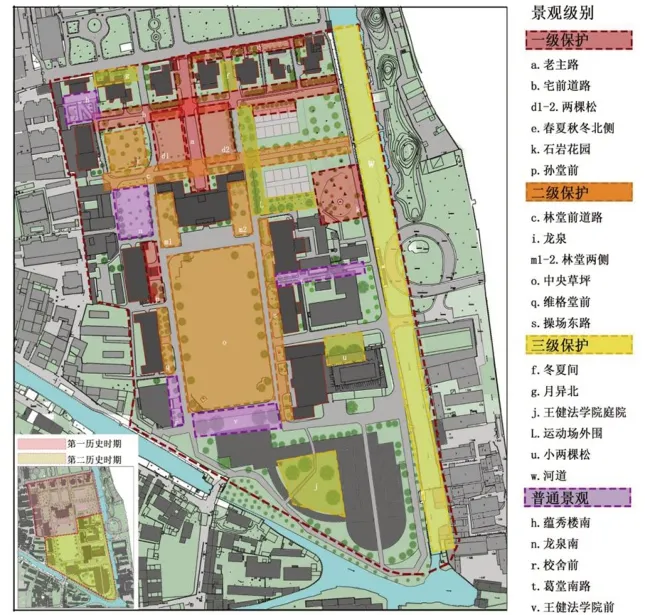

東吳大學作為中國早期的教會大學,2003 年被列為全國重點文保單位。其校園景觀空間與西方大學校園景觀規劃存在許多共同點,并在發展中逐步形成了自身中西合璧的特色格局。在保護中,應遵循從整體到局部的原則,首先通過歷史調查,確定東吳大學校園演變的沿革。1900 年東吳大學在天賜莊博習書院舊址建校,沿用天賜莊自然景觀,校園內僅有荒草地和零星樹木。1903 年林堂建成后,1908 年在其北側建成一系列小住宅作為教師住所,校園格局基本形成。由于當時購地有限,林堂與校舍之間成為校園的主要空間,并形成了典型的西方幾何形景觀系統。因此該區域是東吳校園中最早的景觀區,將其劃分為第一歷史時期區(圖1)。

圖1 東吳大學文化景觀保護規劃圖(來源:作者自繪)

1914-1917 年,林堂南部擴建校園,校園整體景觀的重心逐漸轉移至操場。1922-1924 年葛堂的建成使校園南部形成了三棟建筑半圍合操場的西方草陌式景觀格局。這一時期主要對校園南部進行建設,形成景觀軸線,直至今日,這條軸線仍是校園景觀的主導布置方式,并在后期校園北部擴建時繼續產生影響。因此將這一時期劃分為第二歷史時期區(圖1)。

在保護中,以現存景觀的完整性及歷史性作為標準,將東吳大學整體景觀劃分為23 個保護區,并將保護區劃分為四個級別。一級保護為重點保護對象,主要采用保存的方式對其整體風貌原樣保留,對區域內歷史價值高,但有破損的建筑及小品等進行修繕。二級保護為營造年代較晚,或景觀區域內改動較大,但仍有歷史價值的區域。對其已改變風貌但有傳承意義的部分進行修復或復建,如孫樂文紀念柱(圖1 中i)的修復與歸安。三級保護為保護較為完好的附屬景觀。這部分景觀雖價值偏低,但能展現校園發展變化的過程,可對其進行更新,達到可持續發展的目的。

2.2 東吳校園文化特征保護

在東吳大學校園的文化景觀保護中,東吳大學與其它歷史校園一樣,具有上文所提到的三類空間。譬如學校中心的大草坪(圖1 中o)就是作為活動載體空間的代表,對該類區域保護的重點是對其功能狀態的保護和延續。因此在保護方案中建議恢復草坪歷史功能,允許學生在上面進行體育活動,或作為室外教室來體現文化遺產特征。又譬如龍泉位置的紀念柱(圖1 中i)等節點應該作為記憶特征空間融入到如今的校園景觀空間中。對于這類景觀特征的保護,則要注重其本身所承載的記憶,保存現有的物質形態,修復歷史殘留的景觀特征,甚至續寫歷史計劃中未執行的部分。

在東吳大學校園遺產中,軸線的布局無疑是最重要的,同時也是最隱蔽及很難闡釋的文化慣例空間。在軸線布局中,校門至林堂的主路(圖1 中a)與東吳大學七棟小別墅南側的道路(圖1中b),構成了校園景觀的兩條橫縱交叉軸線,并且從建校之初至今一直保留。但原有道路兩側的景觀消失,導致歷史景觀肌理弱化,減弱了校園的軸線性。作為軸線的文化慣例空間往往是校園景觀的骨架,對于校園文化的傳承、校園人文精神的傳遞起著重要作用。因此這一類空間的保護方法則以保存和完形為主,特別是可以通過新的植物加深場所的軸線性質。

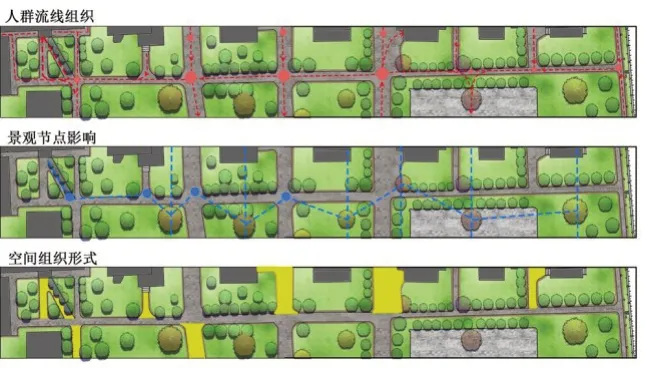

作為校園內歷史最悠久且保存最完整的校園道路,其風貌與歷史中并無大異,對于該區域的保護,也應遵循真實性的原則,保留其歷史風貌與格局。同時,為保持和增強校園的軸向視野,在保護規劃中,通過擴展校園特色及主要門戶、視覺通廊,保留開放空間元素,包括樹的位置以及行人通道,將歷史景觀與新建筑、新功能結合在一起(圖2)。

圖2 東西軸線的特征分析(來源:作者自繪)

2.3 植物的保護

景觀的發展是依靠植物的生長衰亡不斷變化的,植物在校園的變遷中擔任著見證者的角色。而所有的景觀保護都必須在允許校園隨時間變化和保持足夠的原始意圖之間取得平衡,以保持場地的重要性。植物在景觀保護中面臨重大挑戰,是否要用一個相同的物種取代一個死亡和瀕死的標本,也是保護過程中常見的原真性問題。

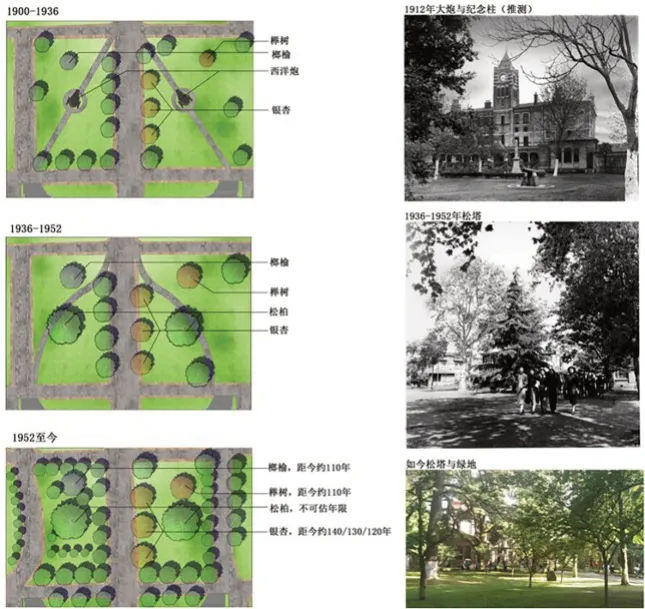

圖1 中d1-2 是東吳校園中最早的景觀區,中途經過兩次變化形成現在的景觀風貌,從西式幾何形體演變成中式景觀區,具有歷史發展價值。在大炮替換前,學生會同教師的孩子一起在大炮玩耍,學生也會坐在炮臺前的長凳上合影留念,因此這處景觀同樣承載著歷史記憶,具有人文價值。從植物保護來看,該區域現有古樹名木7 棵,除用來替換大炮的松塔外,兩綠地中間是校園的老主干道,道路東側有三棵百年銀杏,東西兩綠地還各有兩棵百年櫸樹和榔榆。該區域作為一級保護區,對古樹名木保護較為完好,但原有景觀道路消失,導致歷史景觀肌理消失,景觀平面空間感減弱,形成了兩塊完整的景觀綠地,并增加了樹種的多樣性(圖3)。

圖3 地塊平面演變及不同時期對應實景圖(來源:作者自繪、自攝及東吳年刊)

3 結語

文章通過對校園文化景觀遺產理論和實踐的研究,發現以俄勒岡大學為代表的西方歷史校園在進行保護與管理中,特別強調校園人文特征的保持,對活動載體空間、記憶特征空間及文化慣例空間進行有側重的分類保護。因此在東吳大學的校園文化景觀保護與管理策略的選擇上,首先進行了整體性規劃,依照歷史調查和圖片分析對校園遺產進行劃分,按照其現存歷史價值及文化價值考量,分為不同歷史時期。其次對遺產空間中的景觀特征進行分區,分成不同等級的保護區域,對其分級保護。每個區域中可能存在一至三種文化特征,按照文化景觀保護方法,提出對每個區域進行不同的保護措施。對于活動載體空間,主要以保護和恢復其歷史功能為主。對于記憶特征空間,主要以修復景觀特征,恢復歷史場景,延續其歷史價值。對于文化慣例空間,則主要以強化其規劃目的,達到傳承校園文化的作用為主。文章以東吳大學為例,站在文化景觀的角度上對我國近代建立的多所教會大學的校園遺產景觀保護提出新的思路及方法,為今后的校園景觀遺產及文化遺產提供理論依據。