彭祖烹飪穿越四千年

文韋汭辜

據史料記載,彭祖以善作野雞湯羹獻于堯帝而獲封于彭,彭祖始建立大彭氏國,可以說,徐州與飲食文化源遠流長,“但是,徐州菜的廚師們被帶入了誤區。”作為徐州市非物質文化遺產彭祖烹飪術的唯一非“彭”姓傳承人,戚明春說,要想讓文化延綿,創新是可取的,但不可取的是忘記初心。

入行,師承名家

戚明春中學畢業那年,父親當著家里老人的面問他:“你到底想干什么?”戚明春不假思索地說:“司機,或者微機。”微機程序員是當時新興的職業,需要較高的文化水平,而彼時司機的待遇雖然不菲,但非常辛苦。父親一錘定音:“不行!”那能做什么呢?戚明春回憶,是四爺爺開口讓他去做廚師。說到廚師這個行當,戚家還有不淺的淵源,大爺爺一輩子都在做民間菜,為當地人掌勺宴席,表嬸也是為數不多的女性大廚,而往上再數數,幾代人里還有一些名廚,可以說“廚學深厚”。父親不反對,戚明春也認可,表嬸就把他介紹給了徐州當地名廚桑大明。

桑大明師承被廚師界譽為“江蘇二胡”之一的胡德榮老先生,有一手好廚藝,對弟子要求也嚴格。18 歲的戚明春,開始了三年的學徒生涯。“我們那時候的灶臺里面都是燒炭,做弟子的第一件事,就是要會伺爐,要扒煤灰,‘人心要實,火心要虛’。”戚明春依然記得那段火熏火燎的日子,“伺爐是廚師最基礎的能力,師父還給我們布置了改刀的工作。”就像學習繪畫的人,最先的素描對象都是雞蛋一樣,作為廚師,刀工的基礎都是從切土豆開始,“土豆片、土豆絲、土豆塊,都要勻稱。”除了這些,勺工也不可少,水案殺雞宰魚的功夫也要有。就這樣年復一年,三年下來,戚明春得到了桑大明的認可,出了師。

出師那年,戚明春獲得了第四屆彭祖杯技藝大賽熱菜銀獎、冷菜銅獎。“獲獎并不是那么重要,重要的是,桑大明老師認可了我,還把我介紹給了師爺胡德榮。認識胡德榮是我人生的轉機。”戚明春感慨,“在江蘇,有四大風味,其一是維揚口味,其二是蘇錫口味,其三是金陵口味,其四是徐海口味。胡德榮就是以徐海鮮味為主、五味并蓄風格的奠基人。”戚明春說。

乘續,彭祖烹飪

能夠創新的廚師很多,而真正守正的廚師卻很少。“改革開放以來,中國經濟社會流動加快,西方飲食文化和各地飲食文化開始相互滲透。”戚明春說,在20 世紀90 年代初期,各地飲食風格比較淳樸,但隨著川菜、粵菜、湘菜率先走出市場化道路,一線城市和徐州這樣的交通樞紐城市受到了不小的沖擊,很多廚師開始做市場接受度較高的菜系。隨著時間的推移,安徽、山東、河南的廚師開始扎根徐州,“安徽菜咸味較為突出,山東菜濃油赤醬……把本地的廚師風格都帶偏了。很難想象,徐州菜原本是不放辣椒的吧?”戚明春笑道,“往徐州菜里放辣椒,大部分是從那時候開始的。”

胡德榮常常擔憂,告訴戚明春要守住初心。“胡德榮對徐州菜的研究,已經不只停留在廚師技藝的傳承,他更多時候會去考據歷史,發表了很多論文。”正因為如此,戚明春開始對飲食文化產生了興趣,“師爺研究彭祖菜,總會通過歷史文化來論證自己的觀點。”彼時,每年彭姓氏族都會去四川祭祖,在胡德榮的研究下,彭祖的封地正是徐州,徐州又被稱為“彭城”,同時有大量的彭祖文化遺跡,“可惜的是,多年前,拆遷牌樓子市場時,同時拆除了市區最后一個清代的彭祖廟。”戚明春在師爺的帶領下,從廚師變成了文化考據者。

雖然把飲食文化作為愛好,但真正決心傳承彭祖烹飪,是在2000 年左右。“很多業內的廚師奚落師爺,說他只會著書立說,不會顛鍋炒菜。我也是認識他多年以后,才嘗到他做的菜。”戚明春回憶,那次,年逾80歲的胡德榮給廚師學員授課,戚明春給師爺打下手,“他那次做的叫鴛鴦雞,就是彭祖菜的代表。”兩只脫骨整雞,填入海參、蹄筋等配料的八寶餡,一只紅燒,一只清蒸,酥爛軟糯又不失風味,讓戚明春非常震驚。

后來,胡德榮告訴戚明春,這是徐州歷史上有名的“龍鳳宴”中的一道經典——換句話說,龍鳳宴就是彭祖菜的滿漢全席。特別是每道菜都有著典故和出處,讓人們在大快朵頤的同時,還能夠浸潤歷史之中,別有一番生趣。“龍席主要以魚類、水產品為主,有名的如‘將軍過橋’,就是滑炒黑魚片、干煸黑魚片加上魚湯;鳳席則主要以家禽為主,比如‘紀妃伴龍顏’,就是清蒸雞、鱔段,聽起來容易,做起來并不簡單。”師爺徒孫在這樣的機緣里,全身心地投入到了彭祖飲食的發展中。

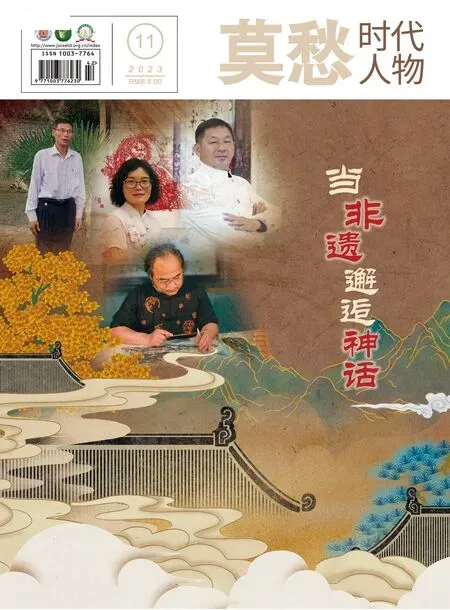

戚明春

發揚,守正創新

“彭祖烹飪術華而實、麗而潔、輕而不浮、濃而不濁,強調用食材本身的營養調理滋補身子,這是彭祖烹飪術的特點。”戚明春說,“菜系主要靠的不是煎炸,更多的是以水為介質的烹飪方式,比如蒸、煮、煨等方式。比如‘羊方藏魚’這道菜,相傳,彭祖幼子夕丁喜捕魚,彭祖恐其溺水不允,夕丁捉魚后,擔心彭祖批評,求告母親將魚藏入正在烹煮的羊肉罐內,彭祖品嘗羊肉時感到異常鮮美,當弄清原因后如法炮制,使‘羊方藏魚’流傳,這也是‘鮮’字的由來。”戚明春說,古人以“羊大為美”,這道菜就需要20 斤左右的大羊的“腰窩肉”配上鱖魚或是鯽魚,烹煮多時才能做到入味。羊肉不膻、魚肉不腥,揭開砂鍋就能聞到清香。但是,這樣的菜品成本較高,百姓很難真切品嘗到彭祖烹飪的美味,也就很難對這種餐飲文化的傳承保持真切的關注。于是,戚明春在不斷探索中發現羊脖子肉和羊腰窩肉口感相近,通過這種食材的替換,讓成本迅速下降,也滿足了百姓品嘗這道歷史名菜的愿望。

時至今日,彭祖烹飪還沒有成為省級非遺,戚明春感到有些遺憾,在他心里,有一個將彭祖烹飪文化展示和制作融合的樣板店夢想。“反正一代代傳承,總有一天能實現。”如今,他的兒子也在學習彭祖烹飪,“不過,他還在外灶練著呢,得讓師父教他基本功。”戚明春笑道。