“中國抗蟲棉之父”郭三堆

文/姚瑤

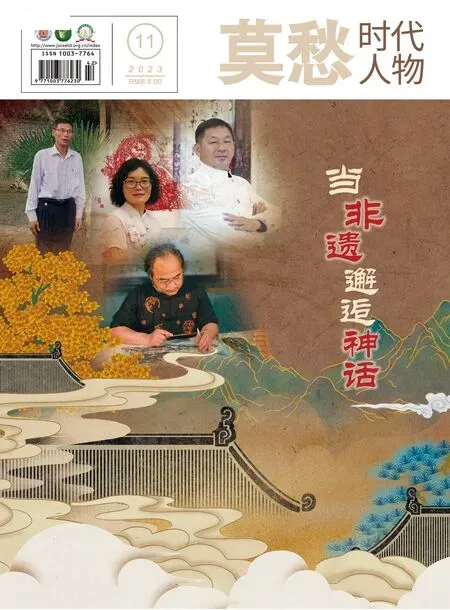

郭三堆

海南是我國最早種植棉花的地區之一,六十多年前,育種專家來此探索棉花冬季南繁育種。截至目前,南繁熱土已孕育數百個棉花新品種,這片熱土曾見證一場由中國農科院棉花育種專家郭三堆領銜的抗蟲棉科研攻關“大會戰”。“中國抗蟲棉的誕生是逼出來的。”郭三堆回憶道。

修煉本領,報效祖國

被稱為“中國抗蟲棉之父”、現任中國農業科學院生物技術研究所分子設計中心主任的郭三堆,出生在山西省澤州縣一個農民家庭。1972 年,22 歲的郭三堆走進了北京大學的校門,成為生物系的一名學生,開啟了他與生物學的不解之緣。1976 年,他進入中國科學院微生物所工作,1986年赴法國著名的巴斯德研究所留學,專注殺蟲基因結構與功能研究。這段日子讓年輕的郭三堆受益匪淺,終生難忘。

擁有百余年歷史的巴斯德研究所,不僅讓郭三堆提高了研究水平,嚴謹的科研態度更是將他感染。他徜徉在知識的海洋里,如饑似渴地汲取著科學的營養,渴望回國繼續自己的事業。

1988 年,郭三堆拒絕了法國同行的盛情挽留,用自己在法國工作的最后一個月工資采購了國內緊缺的實驗用品,毅然踏上了回國的旅程。郭三堆說:“我是個科研工作者,雖然科技是沒有國界的,但哪個國家先研究出一種先進技術和高科技成果,肯定首先對你的國家是最有利的。我是從農村出來的,深知農民的辛苦和負擔,祖國需要我,我應該回來。”

臨危受命,不負眾望

20 世紀90 年代初,我國北方棉區棉鈴蟲害大爆發,一般的農藥已無濟于事。嚴重的蟲害引發“棉荒”,紡織業作為當時我國出口創匯的重要渠道,也因原料短缺遭遇重創,造成重大經濟損失。而這時,美國已成功研制出“抗蟲棉”,我國相關部門與其幾經談判,但最終因條件苛刻未能引進,因此,獨立研制抗蟲棉成了擺在國內棉花專家面前的頭等大事。

面對國家的憂慮、棉農的渴望、國外種業的步步緊逼,國家啟動抗蟲棉研究項目。1991 年,國家“863”計劃將轉基因抗蟲棉的研究列為重大關鍵技術項目,郭三堆受命主持這一重大專項。一場橫跨南北、貫通科研全鏈條的抗蟲棉攻關“大會戰”由此打響。

歷經一年零八個月的埋頭攻關,郭三堆帶領的研究小組合成了有效的殺蟲蛋白基因。又經過近一年研究,研究小組終于研制出了具有國際先進水平的蛋白基因載體。經過在實驗室和田間夜以繼日地奮斗,1993年年底,郭三堆和科研隊伍在海南省三亞市培育出了轉基因棉花植株,第二年進入田間試驗,并通過了中國農科院植保所的鑒定。隨著1995 年國家專利申請的順利通過,中國成為第二個擁有自主知識產權抗蟲棉的國家。

苦心孤詣,孜孜不倦

轉基因抗蟲棉技術成功了,大部分人為之振奮,但有少數人議論紛紛。為了證明這項技術的先進性,郭三堆及其團隊又開始了雙價基因的研究,這是一項領先世界的成果。兩個基因構成雙保險,可產生協同作用,既增強抗蟲效果,又大大延緩了昆蟲產生抗性的機會。

南濱農場南繁基地的一位工作人員,清楚地記得第一次見到郭三堆的情形。那時,郭三堆戴著草帽,穿著短袖白襯衫,卷著褲腿,笑容憨厚,唯一和普通農民有區別的只有臉上的眼鏡了。無論是南繁基地的工作人員,還是當地的農民,都喜歡和郭三堆聊天。因為這位外表看起來像農民的科學家,一點架子都沒有,臉上總是掛著謙和的笑容,說話總是和和氣氣,不急不慢。

郭三堆的棉花試驗田,在南濱農場育種基地里最引人注目。因為海南農民不種植棉花,許多當地農民不知道棉花長什么樣,路過試驗田,他們常駐足觀看,特別是在棉花盛開的時節,試驗田里白花花一片,一朵一朵的煞是好看。而就是這片被當地人當成風景的棉花試驗田,肩負著我國抗蟲棉研究的神圣使命。

1998 年在三亞南繁基地,郭三堆帶領團隊在抗蟲棉研究上再次取得重大突破,成功研究出了雙價基因抗蟲棉,使我國成為世界上第一個擁有雙價基因抗蟲棉技術的國家。“我們的抗蟲棉是將兩種合成生物基因導入棉花中,棉花中便有了殺蟲蛋白,如同放入兩顆定時炸彈,棉鈴蟲、紅鈴蟲咬了棉花,就會消化不良,繼而出現消化系統的崩潰,沒得活了。”郭三堆解釋道。

如今,郭三堆并沒有停止前進的腳步,他又組建團隊攻克棉花育種領域抗蟲與高產難以結合的世界性難題。這項研究的突破,完全具有自主知識產權的轉抗蟲基因三系雜交棉,不僅保持了抗蟲棉的特點,而且能提高品種的產量和品質,增產幅度一般達25%以上。

郭三堆雖然被稱為“中國抗蟲棉之父”,但他表示,我國抗蟲棉研制成功是協同作戰的成果。“全國上下齊心協力,上中下游緊密協作,互為人梯攀高峰。”郭三堆介紹,他的團隊作為第一梯隊負責抗蟲基因的研制;第二梯隊的科研單位負責將抗蟲基因導入棉花;第三梯隊是全國各地育種單位,用抗蟲種質材料和各地生產品種雜交,培育出適合當地種植的新品種;種業企業作為第四梯隊,對新品種進行產業化推廣。

郭三堆說,參加工作后,他只回過一次家,然而他的工作和事業卻始終和農民緊緊相連。身為農業生物技術專家的郭三堆把自己的研究目標定在棉花蟲害防治上,他說他要努力為中國人解決穿的問題,不僅要穿得暖,更要穿得好。