鬢間三千繁華夢

文/銅骨馬

常州梳篦屬于中國傳統工藝美術類,造型和裝飾始終帶著濃厚的鄉土氣息,色彩艷麗明快,充滿生命活力,是當地工匠傳統審美觀念的體現,也體現了當地百姓物質生活、精神生活和民俗信仰的交集,象征著勞動人民淳樸、火熱的情感和積極向上的精神,是常州地區民間民俗思想情感最強烈的表達符號。

鬢間千年

梳篦又稱“櫛”,是中國古代八大發飾之一。起初,中國傳統的民間工藝大多是為了滿足人們的日常生活需求而創造的。梳篦對于古時婦女而言,幾乎梳不離身,之后精美的梳篦甚至成為可佩戴的發飾,唐宋時期插櫛之習已蔚然成風。

在我國文明發展史上,梳篦的創造使用有著重要意義。據推測,最早的梳篦可能是先民自己的手,于是有了“五指梳”一說。隨著社會文明的發展,早期的梳子梳齒較疏,用于梳理頭發,清理頭發上的污垢、虱蟲等。唐朝時,女性佩戴梳篦等頭飾的風氣最為盛行,梳篦作為女性發飾的裝飾用品,從形式、材質和功用上都得到了進一步發展。

明末清初,常州梳篦已馳名南北,清乾隆年間的《常州賦》中記載,當時常州西門、南門一帶的村莊,幾乎家家戶戶從事梳篦制作,有四萬多人,且都是世代相傳,行業面積占了常州城的一半。沿木匠街過清水潭在城南一條小河灣邊,即是著名的木梳街。城西古老的大運河左岸,從文亨橋到接官亭一帶,便是史稱“文亨穿月,篦梁燈火”的篦箕巷,梳篦的生產盛況可見一斑。

當時的蘇州織造府官員為了諂媚皇上,每年農歷七月,總要到常州訂制一批高級梳篦進貢皇宮,因此常州梳篦享有“宮梳名篦”之稱。“宮梳名篦,情同伉儷;延陵特產,花開并蒂”是常州地區至今還在傳唱的民間歌謠。

據有關外貿資料記載,早在我國元代(1277 年)通過海運和陸路向亞非、歐洲出口的商品中就有常州梳篦。隨著海外市場的不斷拓展,常州梳篦聲譽卓著,1910年獲南洋勸業會金質獎章,1915 年獲巴拿馬和平展覽會銀質獎,1926 年獲費城萬國博覽會金質獎章……

器小工繁

常州梳篦中的木梳對其本身材料的要求頗為嚴格,要選用木質細膩堅韌、刨削后表面光滑不傷手的硬木。其中黃楊樹是以前常州木梳制作的主要選用樹種之一,所用的黃楊主要產地在江浙兩省,因不屬于大批種植樹種且生長緩慢,故原材料十分難得。百年以上樹齡的黃楊只能制成小梳子,制作工藝梳的黃楊需要樹齡在三百年以上才行。

常州篦箕制作所選取的毛竹以山北面的“陰山竹”尤為上乘。一般要求生長四年以上、身長粗壯、質堅而有彈性的竹子,其大多來自江蘇宜興的張渚、湖父和安徽的廣德、寧國,以及浙江的長興、泗安等山區。砍伐的毛竹在山區就地加工成闊狹均勻、絲條較直的篦篾、篦梁坯,再運回常州進一步加工。

常州梳篦的工藝和藝術風格獨特,精細精巧,古樸典雅。從造型上看,梳篦的制作要求非常嚴格,梳篦的大小、厚薄、寬窄都有一定要求;從風格上看,常州梳篦有以古樸典雅為主的傳統風格,也有以精細精巧為主的現代風格。

木梳的制作需拉舵、劃樣、光梳等28 道工序,而篦箕的制作則更為復雜,老一輩工匠口口相傳的師承里說:“常州篦箕要經過73 道工序才能制成,這么多工序是為了紀念73 歲去世的祖師陳七子。但為避諱‘七十三,鬼來纏’的民間迷信說法,就將73道工序稱為72 道半工序。”其中最后半道工序是對于產品的復查整理,尋找瑕疵,以保證質量。

傳承與保護

在常人看來,梳篦不過是日常生活中的一類小工具而已,梳子人人在用,卻很少有人關注它的歷史、工藝等方面信息。

在現代化的產業發展浪潮中,傳統的梳篦行業正經受著嚴重的生存危機。常州梳篦作為傳統手工藝的代表也難免受到沖擊,比如傳統工序中“描”的工序所用顏料,以前手工熬制的色料被廣告宣傳色替代,造成傳統手工熬制色料的工藝失傳。明、清時,梳篦工匠還會在木梳背上嵌入珍珠,在木篦梁上嵌銀,作為宮廷御用品。嵌銀是一門較高的技術,當時采用汞、錫制作,經磨煉,使花紋光亮如銀,但現在這項工藝因為過于繁復,被現代工藝取代,傳統的工藝也已失傳。

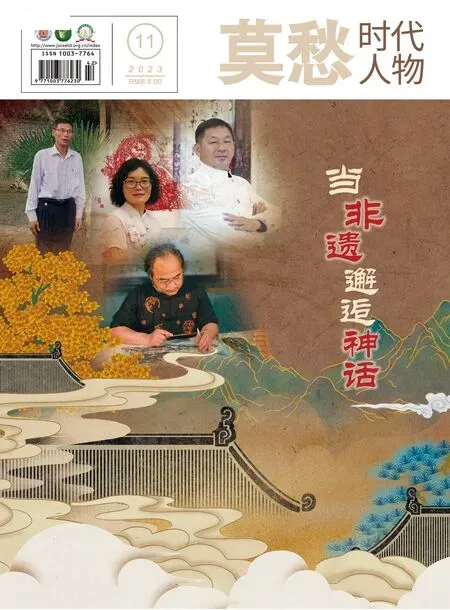

慶幸的是,隨著國家與社會對傳統手工藝傳承的關注與重視,2007 年3 月,常州梳篦入選江蘇省首批非物質文化遺產名錄。2008 年6 月,常州梳篦經國務院批準列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。

目前,常州梳篦以較完整的藝術形態、較高的工藝水平和豐富的表現形式,作為常州最具地方特色的旅游紀念品再次躍入人們的眼簾。

梳篦傳達了從古至今中國人獨有的溫情,具有無限的藝術魅力、獨特的風格及豐富的內涵,充分體現了中華民族的智慧和燦爛輝煌的文明。雖然時代在不斷發展,人們的審美品位和時尚潮流在不斷變化,但傳統文化的根源不會改變。相信梳篦一定可以再次煥發活力,再次展現曾經的輝煌,成為現代文化與傳統文化相結合的一種工藝品,得到更好地保護和發展。