長江無為大堤白玉池段安全隱患分析及建議

黃 翔

(安徽省長江河道管理局,安徽 蕪湖 241000)

0 引 言

長江安徽段干堤沙基險工險段經過近二十多年建設加固,在防滲及隱患處置實踐運用中積累了豐富的經驗。近年堤防建設加固思路有所轉變,強調融入城市發展規劃,結合堤段險工險段隱患處置取得成果,如2021年,安慶市安廣江堤城市防洪堤段結合沿江市政道路改造,建設“超級堤防”,打造出靚麗的濱江生態岸線景觀帶[1]。但是,對于離城區較遠、未納入發展規劃且存在防洪安全隱患的險工險段,如何健全綜合防滲體系,保障長江干堤安全運行,并合理控制工程規模和經費投入,將是今后實施類似隱患處理要考慮的問題。同時,險工險段隱患處置中,防滲技術的整體應用還存在一些問題,具體有:側重于防滲墻、排水固結、高壓噴射、減壓井等單一技術,忽視其他技術輔助;未能有效結合堤防地質類型和地基特點建設完整防滲體系;施工管理不到位等[2-4]。因此,應基于長江險工險段隱患處置,特別是防滲處理存在的問題,針對典型堤段展開深入研究分析。

長江無為大堤白玉池段是歷史險工險段,因地理位置和地質原因,1949年以來,經過多次維修加固,提高了堤段抗滲能力。但在近年汛期高水位運行期間,白玉池段堤防內坡戧臺以下出現大面積散浸滲水險情,其中46+280處產生集中出水點。2016~2017年,安徽省水利廳安排水利工程運行維護及特大防汛經費共120萬元,對白玉池段近850 m重點出險堤防實施防滲處理,提高了施工段堤防的抗滲能力。然而,由于采取的是解決特定險情的應急或局部性措施,處理范圍有限,該段仍有近3.2 km堤防未進行除險加固,長時間運行后仍有發生繞滲、側滲的可能。在長江汛期長時間高水位運行時,堤防仍然存在散浸滲水等安全隱患,2019年在46+580段(距灌漿段末端180 m)發現滲水險情,說明前述除險加固工程措施未能徹底消除險情,2020年汛期堤防出現了明顯散浸滲水現象。為確保該段防洪安全,根據SL/Z 679-2015《堤防工程安全評價導則》要求,2019年安徽省長江河道管理局對白玉池段開展堤防安全評價,對該段堤防安全進行綜合分析評價。

白玉池段作為長江干堤典型險工險段,地理位置、地質條件、堤基堤身情況具有代表性,在不靠近城區、無法通過城市提升改造規劃進行大規模建設情況下,如何結合之前除險加固工程,采取綜合防滲技術措施,有效且經濟合理地打造全面防滲體系,對長江干堤建設管理具有現實意義。本文綜合汛期險情數據、堤防安全評價試驗和復核結果,分析認為滲透變形穩定問題是影響該段堤防防洪安全的主要原因,提出解決堤段防滲問題的具體措施,為沿江類似的險工險段隱患處理提供了技術參考。

1 研究背景

1.1 堤防概況

無為大堤位于長江左岸蕪湖市境內,上起無為市果合興,下至鳩江區方莊,全長124.475 km,保護面積4 520 km2,為Ⅰ級堤防,是巢湖流域的防洪屏障。堤防保護合肥、蕪湖、馬鞍山、六安四市下轄的11個縣、市(區)內26.487萬hm2(427.3萬畝)耕地、600多萬人口及華東電網、合福高鐵、淮南鐵路、合巢蕪高速公路等重要設施的防洪安全,在國民經濟社會發展中具有重要的戰略地位。

白玉池段對應無為大堤44+000~48+000,全長4.0 km,位于長江黑沙洲河段(圖1)。堤頂寬10 m,堤內坡戧臺以上坡比1∶3,戧臺以下坡比1∶5,堤外坡比1∶3。白玉池段江面寬闊,迎流頂沖,浪程較大,大堤外大部分區域無民堤,無民堤段灘寬100~200 m,局部小于100 m或寬500~600 m,灘面較堤內地面略高,汛期大堤直接擋水,常發生散浸滲水等險情,是長江安徽段歷史險工險段。

圖1 無為大堤白玉池段對應河段位置Fig.1 Location of corresponding river section of Baiyuchi section of Wuwei embankment

1.2 水文氣象條件

無為大堤所在地區屬亞熱帶季風區,氣候溫和濕潤、雨量豐沛,濕度大,日照長,霜期短。徑流年內分配不均勻,51%集中在5~8月。每年6~7月鋒面型暴雨多,8~9月臺風型暴雨多。區域洪水受上游來水和下游潮汐雙重影響,洪峰來量大且持續時間長。

1.3 工程地質條件

無為大堤白玉池段屬皖中平原區,局部為垅崗丘陵,大堤修筑在沖積平原區臨長江臺面上。該段堤防屬含砂基段,堤基地質結構為雙層結構類,上部主要為粉質黏土,層內多夾有或層面間附有粉細砂。下部主要為粉質黏土與粉細砂互層,堤基土質不均勻、夾層較多,滲徑短,易產生滲透穩定性問題;堤身填土厚6.0~12.8 m,主要是粉質黏土和粉質壤土,夾粉細砂、砂壤土,堤身局部含不良夾層,疏松且密實度稍差,滲透性較大。

2 白玉池段堤防險情及原因分析

2.1 堤防出險情況

2.1.1 歷史險情概況

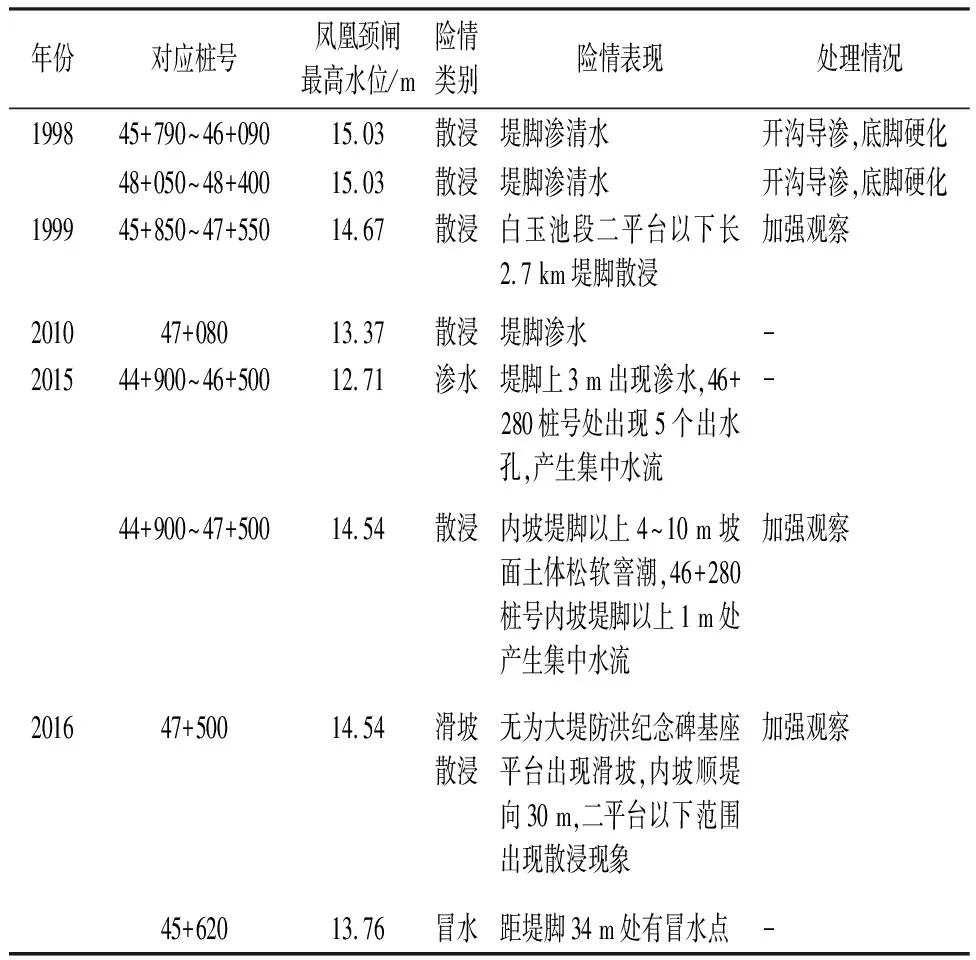

1998年長江流域大洪水,白玉池段多處發生散浸險情,經后期多次除險加固,堤防防洪能力有所提高,但汛期高水位運行時仍出現不同程度的險情(表1)[5-7]。

表1 1998~2016年白玉池段險情統計

2.1.2 2020年汛期險情

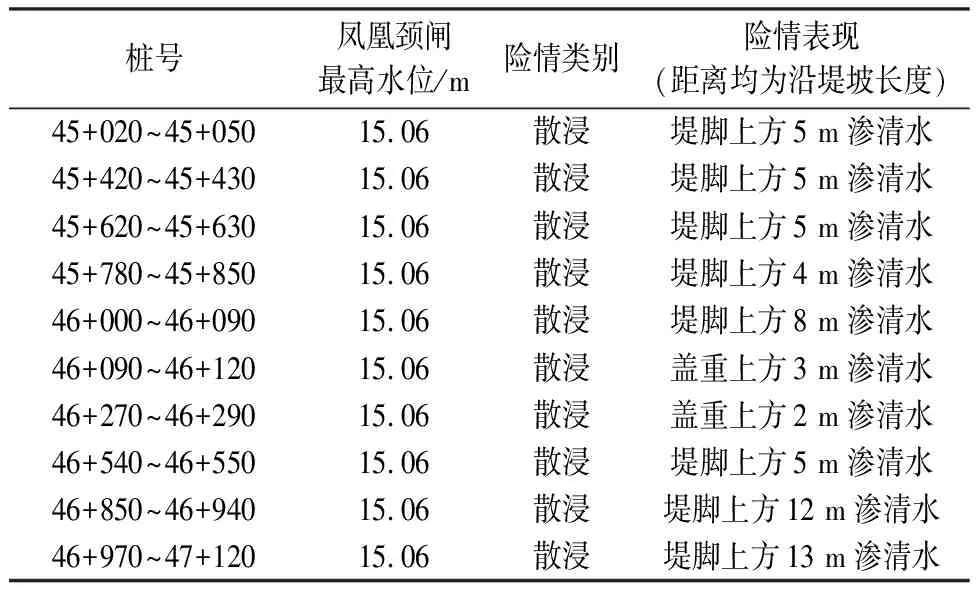

2020年汛期長江流域發生僅次于1954年的大洪水,梅雨時長、降雨強度均超歷史極值,堤防高水位狀態運行持續時間長[8]。據現場巡查統計,白玉池堤段險情以堤腳滲水散浸為主。7月23日,無為大堤鳳凰頸閘下水位15.06 m,接近保證水位15.84 m,白玉池段堤內坡普遍發生滲水、散浸險情,代表性日險情見表2。

表2 白玉池堤段代表性險情(2020年7月23日)

2.2 堤防加固情況

1958~2010年,白玉池段堤防實施了多次加固,主要措施包括填塘固基、堤身加培、塊石護坡、錐探灌漿、截滲槽等工程,完成砌石2.5萬m3,堤身加培土方48.2萬m3,填塘固基61.5萬m3,截滲槽2.4萬m3。經加固,白玉池段堤防基本達到防御1954年洪水標準,防洪能力顯著增強。

2016~2017年,為消除白玉池段樁號46+280附近的集中滲水險情,對45+550~46+400段長850 m堤身實施錐探灌漿,對出水點附近46+090~46+310段(長220 m)實施堤內平臺蓋重,蓋重厚度1.0~2.0 m。受限于資金投入,仍有近3.2 km堤防未進行除險加固,2019年在46+580(距灌漿段末端180 m)發現滲水險情,說明未能徹底消除險情,仍存在防洪安全隱患[9]。

由例3至例6,四個題從基礎到綜合再到靈活應用,扣住了知識的核心,滿足了不同層次學生的需求,鍛煉了學生的轉化意識,提升了學生的類比探求能力.

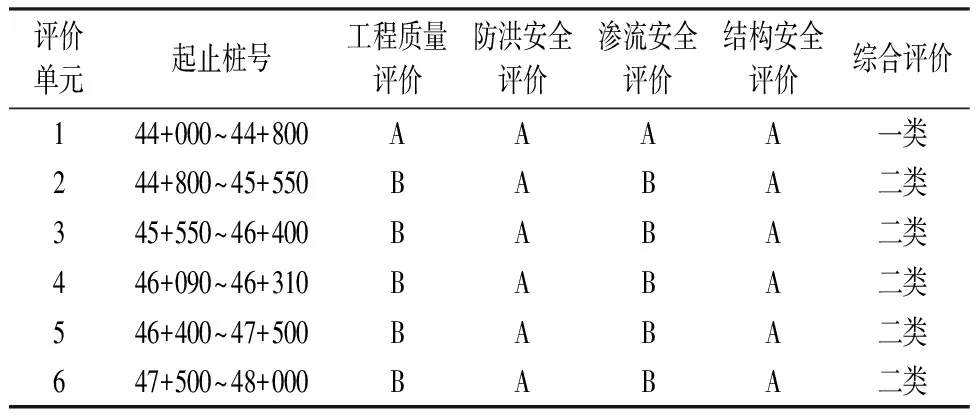

2.3 堤防安全評價

為加強堤防安全運行,摸清堤防安全狀況,2019年采取堤身隱患探測、典型斷面外觀尺寸復核、現場鉆孔、原位試驗和相關室內試驗等方法[10],開展了白玉池段堤防安全評價,經探測試驗,該段未發現較大堤防隱患,但存在堤身材料不均勻、堤頂3 m以下土體含水率較高等潛在安全隱患。對白玉池段劃分為6個單元堤段,根據SL/Z 679-2015《堤防工程安全評價導則》綜合評價,第1單元堤段(對應樁號44+000~44+800,長度800 m)評價為一類,其余5個單元堤段(對應樁號44+800~48+000,長度3 200 m)評價為二類(表3)。建議對5個評價為二類的單元堤段進行加固處理并加強觀測,消除工程隱患,保證運行安全[8]。

表3 白玉池段綜合評價匯總

2.4 險情原因分析

2.4.1 堤防工程地質問題

無為大堤為歷史上民圩連并,雖然堤身土體壓密變形基本完成,但由于大堤填筑時堤基未清基或清基處理不徹底,存在不良土質和雜物零星分布,堤身與堤基結合不緊密。加上白玉池段外灘地狹窄,浪程較遠,局部黏土覆蓋層薄,汛期大部分直接擋水。近年來汛期長時間高水位時,堤內出現大面積散浸、滲漏險情,且出逸點較高,具體分析如下。

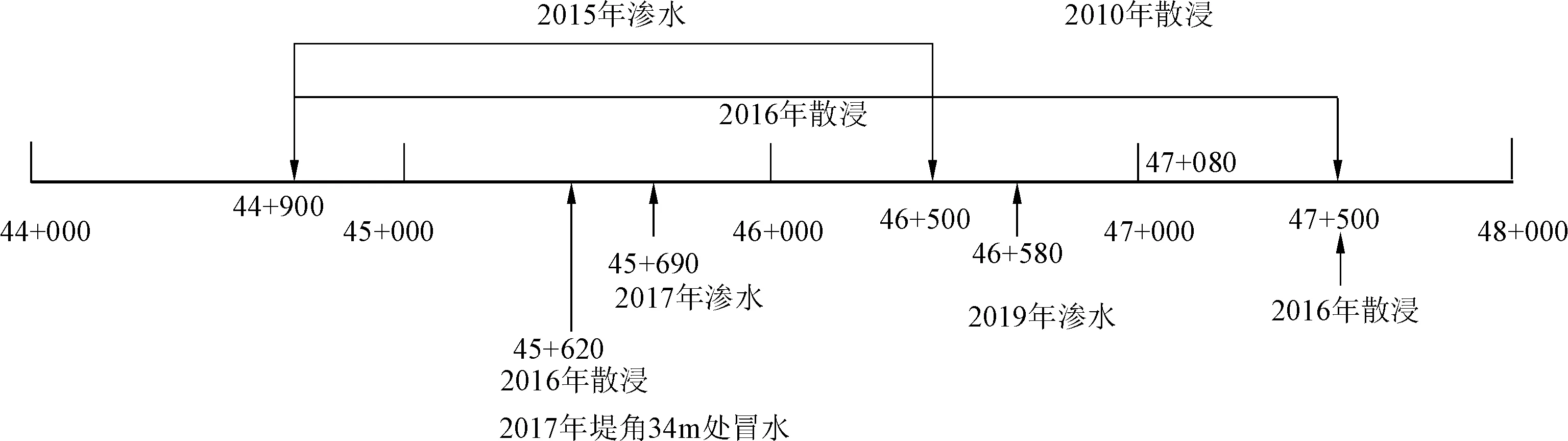

(1) 堤身填土主要為粉質黏土和粉質壤土,局部含有粉細砂、砂壤土、植物根莖或腐殖質和含有機質土、泥炭土等不良夾層,密實程度一般較好,以弱-微透水性為主,但堤身局部夾雜不良土質或雜物,密實程度稍差,堤身滲透性相應較大。汛期江水易沿薄弱部位向堤內滲透,造成堤坡散浸、滲漏。地基中有強滲透性的砂壤土、滲徑較短,汛期在堤內外較大水頭差作用下,易發生散浸,成為影響大堤安危的關鍵因素。2010年以來的險情分布見圖2,分析表明:44+000~44+800、47+500~48+000堤外有民堤擋水,滲水情況較小,發生滲水樁號主要分布在44+900~47+500范圍內。

圖2 2010年以來險情分布Fig.2 Hazard area distribution since 2010

(2) 堤基多為二元結構,局部堤段為老黏土或粉細砂單一結構。二元結構堤段的蓋層一般較厚,上部主要為粉質黏土,層內多夾有或層面間附有粉細砂,下部主要為粉質黏土與粉細砂互層,兩者總體厚度較大。部分堤段(47+500~48+000)上部蓋層較薄且小于5 m,其他堤段蓋層厚5.2~10.8 m。局部堤段堤基中有滲透性較強的砂壤土砂層淺埋或裸露,滲徑較短,汛期在堤內外較大水頭差的作用下,極可能發生滲水,抗滲穩定條件較差。

(3) 經過多年加固處理,大堤的滲透破壞隱患仍然存在,滲透穩定問題依然是影響大堤安全的重要因素。

2.4.2 典型斷面出逸情況分析

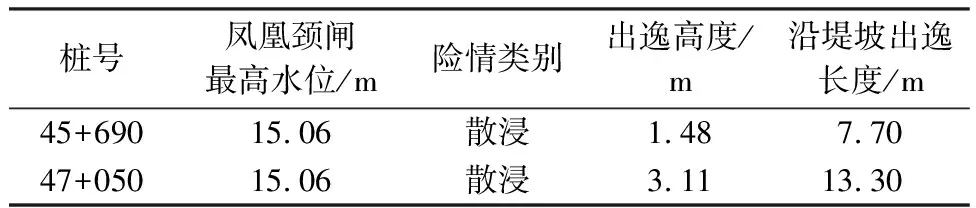

根據2020年汛期白玉池段堤內坡出險情況,對層間滲流異常45+690和47+050典型斷面進行出逸情況計算,復核結果見表4。

表4 45+690斷面、47+050斷面2020年洪水險情復核結果

由典型斷面復核結果(表4)可知,在對應鳳凰頸閘水位15.06 m時,考慮堤身下部(高程15 m以下)、堤基內部存在層間弱面、質量缺陷導致堤身和堤基滲透性增大時,45+690斷面堤內坡的滲流出逸范圍在坡腳以上7.70 m,垂直高度約1.48 m,47+050斷面堤內坡的滲流出逸范圍在坡腳以上13.30 m,垂直高度約3.11 m。在不長的堤段內,在堤內坡上的滲水長度相差較大。分析表明:此種滲透異常現象是堤身下部(高程15 m以下)、堤基內部的層間弱面或隱患所致。

2.4.3 險情產生原因綜合分析

綜合白玉池段堤防地質條件、堤防加固情況及出險情況分析,該段堤防險情產生的原因主要有以下3個方面:① 堤防形成歷史復雜,堤身填土質量差,該段堤防歷經多年多次加高填筑而成,堤身存在滲透性較強的不良土質和雜物,堤身與堤基結合不緊密。② 堤基多為二元結構,抗滲穩定條件較差,堤基上部主要為粉質黏土,蓋層厚度較薄,下部為粉質壤土與粉細砂,互層厚度較大,堤基土體性質變異性大,夾層及互層現象明顯,堤防滲透破壞途徑復雜。③ 堤防加固工程呈區段化,沒有形成系統完整的防滲體系,雖然歷年多次加固處理,采取的錐探灌漿、平臺蓋重等措施一定程度提高了堤防抗滲能力,減少了發生滲透穩定性破壞的可能性,有效抑制了沙基險段易發生管涌等重大險情的可能,但無法避免在長時間高水位運行工況下發生繞滲、側滲的可能性。

綜合分析認為,堤防滲透穩定問題是白玉池段堤防出現險情的主要原因,嚴重影響該段堤防安全運行。

3 白玉池段除險加固及管理建議

近年來,特別是2020年汛期,白玉池險段內坡滲水范圍較大,無為大堤為國家Ⅰ級堤防。鑒于其防洪保安的重要性和白玉池段所處的地理位置、地質情況,結合堤防安全評價結果,提出以下除險加固及運行管理建議。

(1) 構建系統完整的防滲體系。白玉池段堤身成分復雜、土質差,堤基土質滲透性強,長時間高水位浸泡易發生散浸等滲透破壞險情。為保證堤防穩定,建議在已實施的堤身錐探灌漿、內坡蓋重平臺等工程性措施的基礎上,綜合運用水平壓滲和垂直截滲的方式建設系統完整的防滲體系;在堤防外灘地加黏土防滲鋪蓋、堤后加壓滲平臺的水平防滲措施;在外堤肩處設一道截滲墻,墻底深入堤基下部粉質壤土與粉細砂夾層,盡量延長滲徑,降低堤后出逸點高程[11]。

(2) 加強生態防護和水土保持。白玉池段江面寬闊,風浪淘刷易造成堤防外灘水土流失。為防止外灘表面防滲鋪蓋層流失,建議加強外護堤地防浪林建設,采取復合造林、林草灌高低搭配,強化外灘地水土流失防護,同時有效發揮高水位時防浪林消能減浪作用。

(3) 強化堤防監測等管理措施。堤防維修養護和安全監測是保證工程安全穩定運行的關鍵。采取人工巡查、無人機、遙感影像、遠程監控等多種方式對險段日常檢查,汛期加密巡視觀測次數,發現滑坡、裂縫等隱患前兆時及時采取應急處置措施。同時結合出險情況選擇重點斷面進行堤防沉降、位移及滲流監測,定期分析監測成果,為堤身安全狀況判定及搶險方案或預案制定提供依據。

4 結 語

經過多年加固,長江無為大堤基本達到防御1954年洪水標準。白玉池段作為歷史險工險段,高水位期仍較易發生散浸等滲透破壞險情。險情原因分析表明:堤身成分復雜、土質差,堤基土質滲透性強,多次加固沒有形成系統完整的防滲體系,堤防穩定存在滲透穩定問題。為保證堤防安全穩定運行,建議綜合運用水平壓滲和垂直截滲的方式建設系統完整的防滲體系,加強外護堤地防浪林建設,防止水土流失,同時加強日常巡查檢查和安全監測,發現危險跡象及時采取應急處置措施。