某高填方邊坡穩定性分析

賀利峰

(江西省中贛投勘察設計有限公司,江西 南昌)

前言

邊坡穩定性分析一直是巖土工程中的重要研究內容,邊坡穩定性的研究方法大體分為定性分析方法和定量分析方法。定性分析方法是通過地質勘察資料研究影響邊坡穩定性的因素,分析邊坡體的成因、演變史等,從而獲得可能失穩破壞方式;定量分析方法是采用土力學、巖體力學及理論力學的理論與方法,基于經典的數學物理方程與計算機技術求解穩定安全系數、計算滑坡結構體內的應力應變關系分析邊坡穩定性,其中極限平衡法是經典的定量分析方法,在工程界應用最為廣泛,包括瑞典條分法、畢肖普條分法、揚布普遍條分法、摩根斯坦- 普賴斯法等[1-3]。

1 工程概況

1.1 高填方邊坡現狀

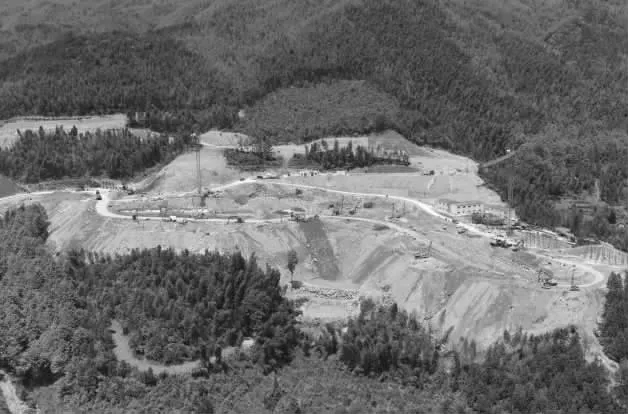

現狀邊坡為場地房建及道路等工程興建而堆填形成的土質邊坡(為永久性邊坡工程),安全等級為一級,邊坡現狀沿線坡長約402.0 m,地形標高643-682 m,坡高8.0-23.0 m,整體走向東北向,坡向東南,坡角30°-60°,坡面不規則,凹凸不平,局部坡面較陡,現場發現有明顯的滑坡現象,坡體巖土組成主要為素填土、漂石、粉質黏土及全風化花崗巖等,下部基巖為強-中風化花崗巖,其中素填土為近期場地開挖整平堆填而成,呈松散狀,力學性質差異大,欠固結;漂石層由洪水或溪流沖積而成,分選性差,粒徑較大,最大粒徑約100 cm,結構較松散,易于發生流土破壞;全風化花崗巖浸水易軟化、崩解、強度降低,邊坡坡體組成巖土穩定性差~一般,物理力學性質差~一般,在強暴雨條件下,邊坡易產生崩塌、滑坡,甚至形成泥石流等地質災害。高填方邊坡現狀詳見圖1:邊坡鳥瞰圖。

圖1 邊坡鳥瞰圖

1.2 邊坡工程地質條件

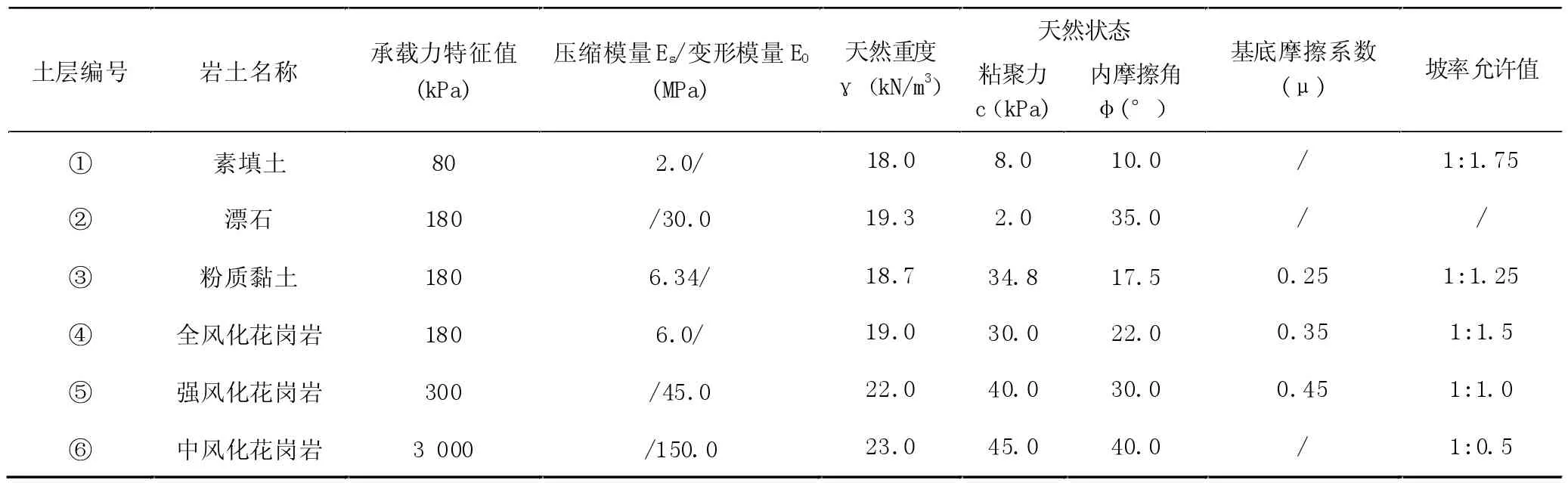

據勘察資料顯示本邊坡勘察深度范圍內,地層自上而下分為6 層,分別為:1 層素填土(Q4ml)、2 層漂石(Q4al+pl)、3 層粉質黏土(Q2dl+el)、4 層全風化花崗巖(J)、5層強風化花崗巖(J)、6 層中風化花崗巖(J),各巖土層物理力學性質指標建議值見表1。

表1 各巖土層物理力學性質指標建議值一覽表

1.3 邊坡水文地質條件

場區地下水類型主要為上層滯水、第四系松散巖類孔隙潛水及基巖裂隙水三種類型。上層滯水主要賦存于填土中及粘性土上部土體裂隙、孔隙中,補給來源主要為大氣降水及地表水體的垂直入滲等,主要以蒸發或逐漸下滲的方式排泄,水量大小及水位隨季節變化而變化,無統一的水位面,勘察期間測得初見水位埋深5.50~7.30 m,標高為667.25~676.19 m,穩定水位埋深為6.30~8.60 m,標高為665.75~675.19 m,水位依地形變化而波動幅度較大;第四系松散巖類孔隙潛水主要賦存于第四系全新統漂石層中,補給來源主要為大氣降水及地表水體的垂直入滲,主要以逐漸下滲的方式排泄,水位隨季節變化而變化,枯水期地下水位下降,豐水期地下水位上升,水位年變幅一般1~3 m 左右,勘察期間測得初見水位埋深2.00~6.60 m,標高為658.65~676.73 m,穩定水位埋深為2.80~7.50 m,標高為657.85~674.53 m,水位依地形變化而波動幅度較大;基巖裂隙水主要賦存基巖構造裂隙和風化裂隙中,本場區未見構造裂隙水,主要為風化帶網狀裂隙水,水量貧乏,富水性隨著巖性變化較大,由于地表分水嶺界線明顯,山麓溝谷發育,多以泉的形勢滲流排出地表,于溝谷處匯流呈溪流,勘察所有鉆孔均未測到統一的基巖裂隙水地下水位,但根據工程經驗,一般基巖風化裂隙中會賦存一定量的地下水,鉆探結束后一定時間內鉆孔內會賦存一定量的地下水。

2 邊坡穩定性分析

2.1 定性分析

根據本高填方邊坡工程地質條件、水文地質條件、巖體結構特征以及目前已經出現的變形跡象,邊坡分為AB 段、BC 段、CD 段、DE 段、EF 段、FG 段共6段。

(1) 影響邊坡穩定性的主要因素:①現狀邊坡為堆填形成的土質邊坡,坡體巖土組成主要為素填土、漂石、粉質黏土及全風化花崗巖等,邊坡坡體組成巖土穩定性差~一般,物理力學性質差~一般,在外力作用下,邊坡易產生崩塌、滑坡;②場地區域雨水較多,尤其是在雨季暴雨期間,雨水比較集中,滑坡體上部局部區域已出現張拉裂縫,地表水(大氣降水)沿松散土體及裂隙下滲,一方面增大土、巖體重度,增大坡體下滑力,另一方面降低土體和結構面抗剪強度,降低結構面的抗滑力,從而導致邊坡處于不穩定狀態。

(2) 本高填方邊坡主要破壞形式:①AB 段:沿線坡長約113.0 m,坡面產狀168°∠45°-55°,坡高11.0 m~23.0 m,坡面不規則,凹凸不平,局部坡面較陡,現狀發現坡頂局部區域有明顯的張拉裂縫,張拉裂縫走向基本與該段邊坡走向一致,裂縫寬度約1~2 cm,離坡頂邊緣約0.5~1.0 m,坡面局部可見漂石崩塌,邊坡為不穩定邊坡。該段邊坡主要破壞形式為沿土層及全風化層內的圓弧滑動破壞。②BC 段:沿線坡長約95.0 m,坡面產狀115°∠35°-50°,坡高8.0 m~23.0 m,坡面不規則,凹凸不平,局部坡面較陡,坡面局部可見漂石崩塌,邊坡為不穩定邊坡。該段邊坡主要破壞形式為沿土層及全風化層內的圓弧滑動破壞。③CD 段:沿線坡長約40.0 m,坡面產狀75°∠35°-45°,坡高18.0 m~21.0 m,坡面不規則,凹凸不平,局部坡面較陡,現狀發現坡頂區域有明顯的張拉裂縫,張拉裂縫走向基本與該段邊坡走向一致,裂縫寬度約1~2 cm,離坡頂邊緣約1.0~1.5 m,坡面局部可見漂石崩塌,邊坡為不穩定邊坡。該段邊坡主要破壞形式為沿土層及全風化層內的圓弧滑動破壞。④DE 段:沿線坡長約33.0 m,坡面產狀140°∠40°-50°,坡高16.0 m~21.0 m,坡面不規則,凹凸不平,局部坡面較陡,現狀發現坡面局部可見漂石崩塌,邊坡為不穩定邊坡。該段邊坡主要破壞形式為沿土層及全風化層內的圓弧滑動破壞。⑤EF 段:沿線坡長約45.0 m,坡面產狀195°∠40°-50°,坡高12.0 m~16.0 m,坡面不規則,凹凸不平,局部坡面較陡,現狀發現坡面局部可見漂石崩塌,邊坡為不穩定邊坡。該段邊坡主要破壞形式為沿土層及全風化層內的圓弧滑動破壞。⑥FG 段:沿線坡長約76.0 m,坡面產狀165°∠40°-50°,坡高12.0 m~19.0 m,坡面不規則,凹凸不平,局部坡面較陡,該段邊坡末端區域現狀發現坡頂水泥道路靠邊坡一側有明顯的張拉裂縫,張拉裂縫走向基本與該段邊坡走向一致,裂縫寬度約0.5~1 cm,邊坡為不穩定邊坡。該段邊坡主要破壞形式為沿土層及全風化層內的圓弧滑動破壞。

(3) 本高填方邊坡可能的破壞形式:本高填方邊坡為在原始地形基礎上堆填形成的土質邊坡,填土為近期場地開挖整平堆填而成,堆填時間1~2 年,呈松散狀,力學性質差異大,欠固結,穩定性差,且原始地形坡面走向、傾向與現狀勘察邊坡坡面走向、傾向基本一致,坡角較現狀勘察邊坡坡面坡角緩,原始地形坡面10°-50°,坡角局部較陡,各段現狀邊坡存在沿原始地形坡面滑動的可能。

2.2 定量分析

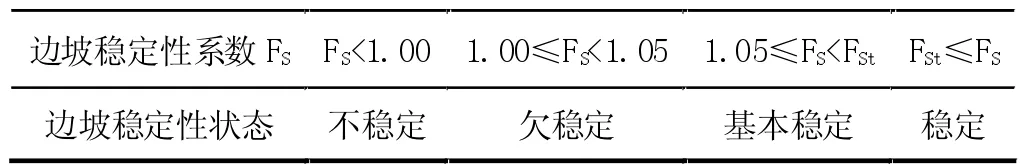

(1) 根據《建筑邊坡工程技術規范》(GB50330-2013)第5.3 章節規定邊坡穩定性狀態按照表2 確定:

表2 邊坡穩定性狀態劃分

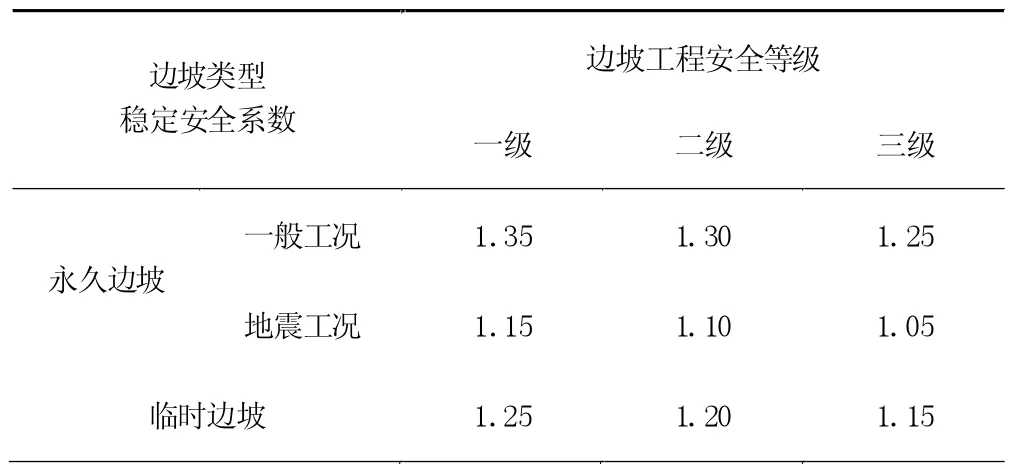

邊坡穩定安全系數FSt按照表3 確定:

表3 邊坡穩定安全系數FSt

本高填方邊坡為永久性土質邊坡,安全等級為一級,場區位于抗震設防烈度6 度地區,計算工況為現狀自然狀態下的一般工況。

(2) 本高填方邊坡穩定性計算采用理正巖土6.5PB4 版軟件計算,選用簡化Bishop 法計算圓弧滑裂面的安全系數,并找出最小安全系數及其相應的最危險滑裂面,通過其相應的最危險滑裂面轉化為折線并計算滑塊剩余下滑力。各巖土層物理力學性質指標取值見表1。

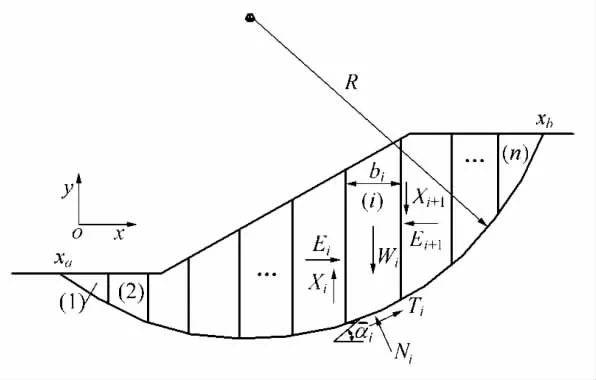

簡化Bishop 法是將具有圓弧滑面(半徑為R)的滑體分成n 個垂直條塊,見圖2。

圖2 滑體及條塊間作用力示意圖

同時設定第i 條塊寬度-bi,底面傾角-αi,條塊體重力-Wi,水平條間作用力-Ei和Ei+1,垂直條間作用力(條間剪力)-Xi和Xi+1,條底法向作用力-Ni,條底剪力-Ti,條底孔隙水壓力-ui,滑面內摩擦角-i,黏聚力-ci。經過一系列科學推導得到簡化Bishop 法安全系數計算公式[1,4]:

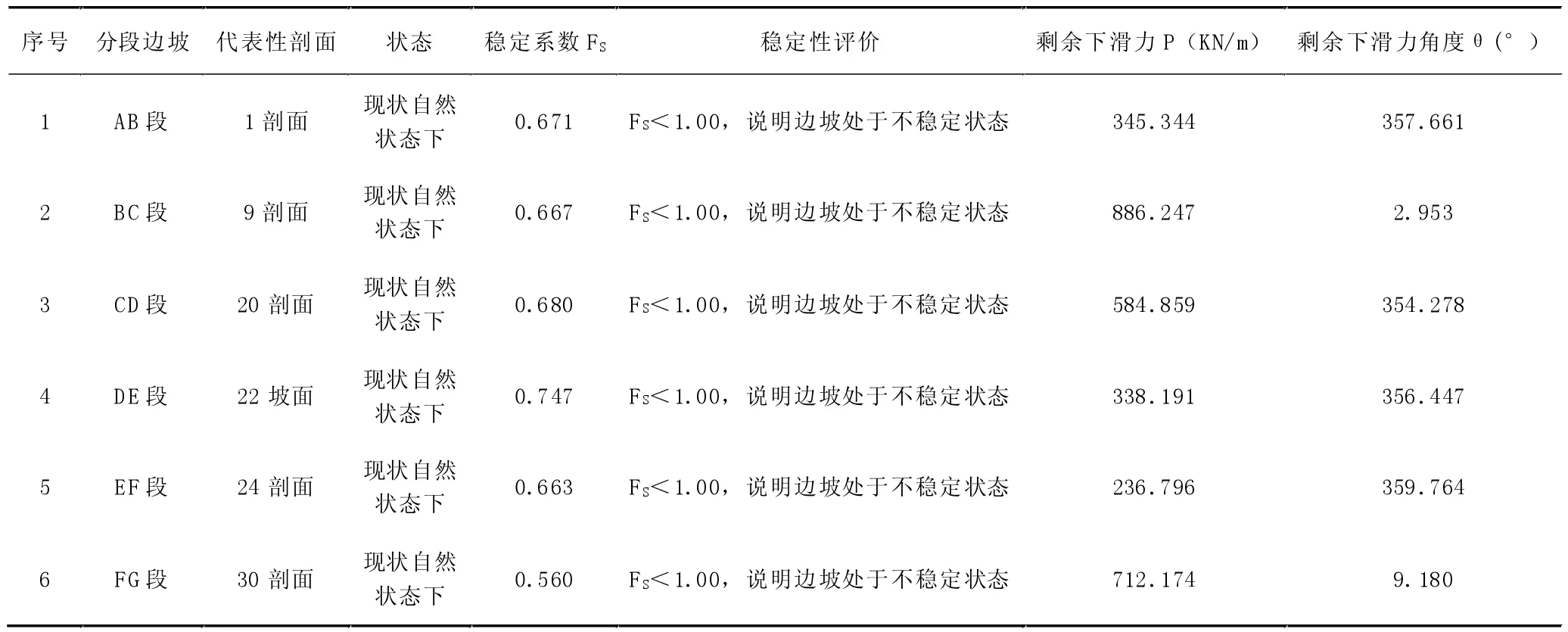

(3) 邊坡分為AB 段、BC 段、CD 段、DE 段、EF段、FG 段共6 段,各段邊坡均選擇一個代表性剖面進行穩定性計算,計算結果詳見表4。

表4 邊坡圓弧滑動破壞穩定性及剩余下滑力計算結果表

3 結論

本文對某高填方邊坡的穩定性進行了定性分析和定量分析,得出結論如下:

(1) 綜上以上定性分析及定量分析,本高填方邊坡穩定性如下:AB 段、BC 段、CD 段、DE 段、EF 段、FG 段均處于不穩定狀態。該邊坡為土質邊坡(為永久性邊坡工程),坡面不規則,凹凸不平,局部坡面較陡,現狀邊坡發現坡頂局部區域有明顯的張拉裂縫,坡面局部可見漂石崩塌,若邊坡坡面長時間暴露及在雨水和工程施工等外界因素影響的作用下,邊坡極可能出現局部失穩滑移或大面積災害滑坡現象。

(2) 工程建設和滑坡治理時應執行以防為主、防治結合、先治坡、后建房的原則,應結合滑坡特性采取治坡與治水相結合的措施,合理有效的治理滑坡,滑坡防治應選擇有利于減小坡體變形的方案。根據本高填方邊坡的工程地質條件和特點,綜合考慮安全、經濟及施工工藝等因素,建議支護方案采用抗滑樁、錨索格構梁加樁板式擋墻進行支護,坡頂、坡底設置排水溝、集水井,邊坡土體中設置排水管、泄水孔的方式對地表水、邊坡巖土體中地下水進行處理的方案。邊坡支護結構工程施工后,坡面宜采取噴播草籽綠化的方案,以避免結構梁間邊坡土體流失導致邊坡失穩。