基于邏輯信息法的珠海市金灣區斜坡類地質災害易發性評價

趙風順,賴 波,江金進,李俊生

(廣東省珠海工程勘察院,廣東 珠海 519000)

金灣區隸屬廣東省珠海市轄區,位于珠海市的西南部,地處珠江出海口磨刀門與崖門之間的南海之濱。近年來,隨著珠海經濟特區“西拓”發展戰略的實施,金灣區內城鎮化及經濟發展速度發生了突飛猛進的變化,隨之而來是區內人類工程活動對地質環境造成了較大的不良影響,主要表現為削坡建房、工程建設以及修建公路等工程活動對山體進行了不同程度的開挖,形成了較多不同成因的不穩定邊坡,嚴重影響區內居民生命及財產安全。因此,本文通過選取區內地質災害發生的主要致災因素,采用邏輯信息法對區內斜坡類(崩塌、滑坡)地質災害進行易發性評價,旨在為區內城市發展建設及運營中防災減災、國土空間規劃及地質災害預警等工作提供技術依據。

1 研究區概況

珠海市金灣區面積約498.89km2,區內地形地貌主要以三角洲平原為主,次為低山丘陵地貌。區內出露地層較為簡單,主要有寒武系(淺變質雜砂巖、粉砂巖、泥巖)、泥盆系(砂礫巖、含礫砂巖、粉砂巖等)及第四系(淤泥、淤泥質土、粉質粘土、礫砂);區內巖漿活動強烈,侵入體十分發育,巖性主要以燕山期花崗巖類為主;區內斷裂構造較為發育,主要有北西、北東和近東西—北東東向3組,其中以北東向最明顯,北西向次之[1]。

據統計[2],從2013~2021 年期間,金灣區共有斜坡類地質災害(隱患)點123處(崩塌95處,滑坡27處),共威脅人數約613 人,威脅財產約8123 萬元。隨著區內城鎮化速度的加快,人類建設活動將對沿山體一帶進一步開發利用,可能引發及遭受更多斜坡類地質災害。為了保障人民群眾生命及財產安全,為自然資源部門決策提供技術依據,急需對區內斜坡類地質災害易發性分區進行評價。

2 評價指標

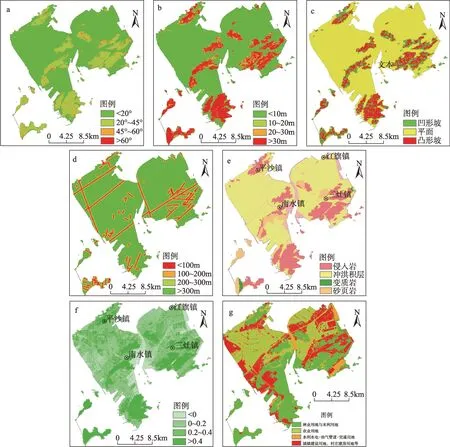

崩塌、滑坡同屬于斜坡類地質災害,成因機制相近,因此本次將其合并一起進行斜坡類地質災害綜合評價。通過綜合分析地質環境條件及人類工程活動因素與地質災害點分布空間位置關系,本次選取地形地貌(坡度、坡形、起伏度)、植被覆蓋、巖土體類型、地質構造、土地利用類型等7 個地質災害影響因子作為地質災害易發性評價指標,并對其進行詳細分級(見圖1)。

圖1 斜坡類地質災害易發性評價因子分級圖

2.1 地形地貌

地形地貌是地質災害危險性評價的重要因素,本次選擇坡度、坡形和起伏度三個因子,利用ArcGIS 中3DAnalyst 工具的坡度、曲率工具以本次收集的數字高程模型(DEM)生成坡度和曲率圖,分別對調查區坡度、坡形、起伏度進行劃分。

坡度:根據地形坡度,可以分0°~20°、20°~45°、45°~60°和60°~90°,共4類;坡形:曲率大于零為凸形坡,小于零的為凹形坡。分為凹型坡、凸型坡和直線型坡,共3 類;起伏度:分為小于10m、10~20m、20~30m和大于30m,共4類。

2.2 植被覆蓋

植被覆蓋主要是利用長時間序列的遙感數據,建立項目區域內NDVI隨時間的變化曲線,并通過比較各種變化檢測指標的年際曲線或生長期曲線的差異獲取覆蓋變化信息。分為小于0、0~0.2、0.2~0.4 和大于0.4,共4類。

2.3 巖土體類型

根據調查區巖石根據巖性、結構和巖石物理性質等,將調查區內巖土體劃分為四種類型的巖土體類型,分別為侵入巖(Ⅰ)、變質巖(Ⅱ)、砂頁巖(Ⅲ)、沖洪積層(Ⅳ),共4類。

2.4 地質構造

利用研究區地質圖提取斷層單線,通過ArcGIS 中MultipleRingBuffer工具建立多環緩沖區,得到距斷裂距離因子圖。

2.5 土地利用類型

根據調查區區域內地表土地利用方式相同的土地資源單元劃分為林業用地(各種林地)與未利用地(裸地等)、農業用地(耕地、水田、旱地、果園、經濟作物用地)、水利水電—油氣管道—交通用地、城鎮建設用地和工礦建設用地及村村莊(農村)建房用地,共4類。

3 評價方法

地質災害的形成受多種因素影響,信息量模型反映了一定地質環境下最易致災因素及其細分區間的組合,具體是通過特定評價單元內某種因素作用下地質災害發生頻率與區域地質災害發生頻率相比較實現的[3-4]。對應某種因素特定狀態下的地質災害信息量公式可表示為:

式中:IAj→B——對應因素A、j狀態(或區間)下地質災害B發生的信息量;

Nj——對應因素A、j狀態(或區間)下地質災害分布的單元數;

N——調查區已知有地質災害分布的單元總數;

Sj——因素A、j狀態(或區間)分布的單元數;

S——調查區單元總數。

由于每個評價單元受眾多因素的綜合影響,各因素又存在若干狀態,各狀態因素組合條件下地質災害發生的總信息量可用式(2)確定:

式中:I——對應特定單元地質災害發生的總信息量,指示地質災害發生的可能性,可作為地質災害易發性指數;

Ni——對應特定因素、第i狀態(或區間)條件下的地質災害面積或地質災害點數;

Si——對應特定因素、第i狀態(或區間)的分布面積;

N——調查區地質災害總面積或總地質災害點數;

S——調查區總面積。

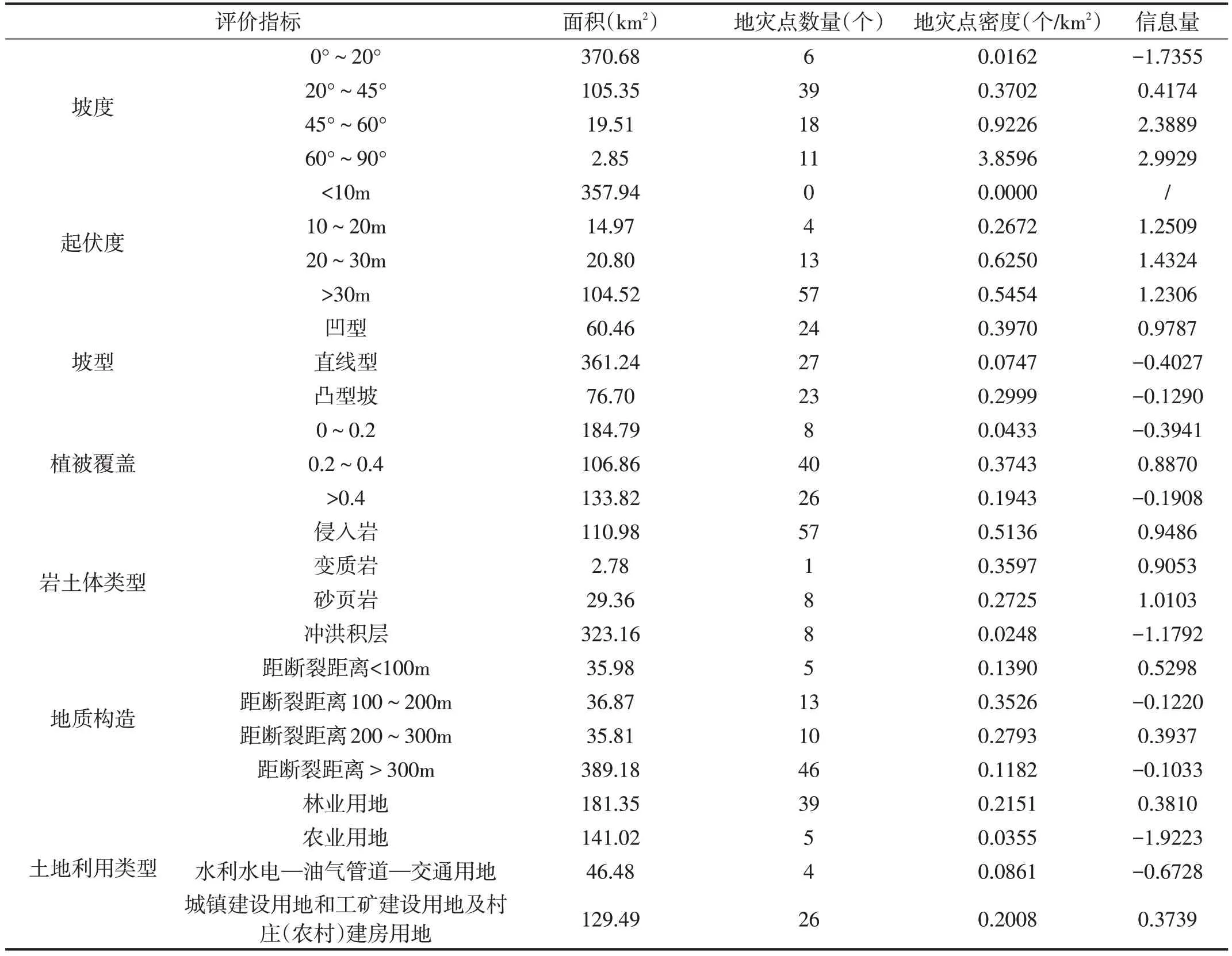

本次選取研究區內74 個較為典型的歷史崩塌、滑坡點作為研究對象,其邊坡組成要素及成災機制研究程度較高,作為模型參與計算能較好地反映出各評價要素的信息量值。根據公式(1)及公式(2)得到的斜坡類地質災害易發性評價因子信息量結果統計如表1所示。

表1 金灣區斜坡類地質災害易發性評價因子信息量表

4 分區結果

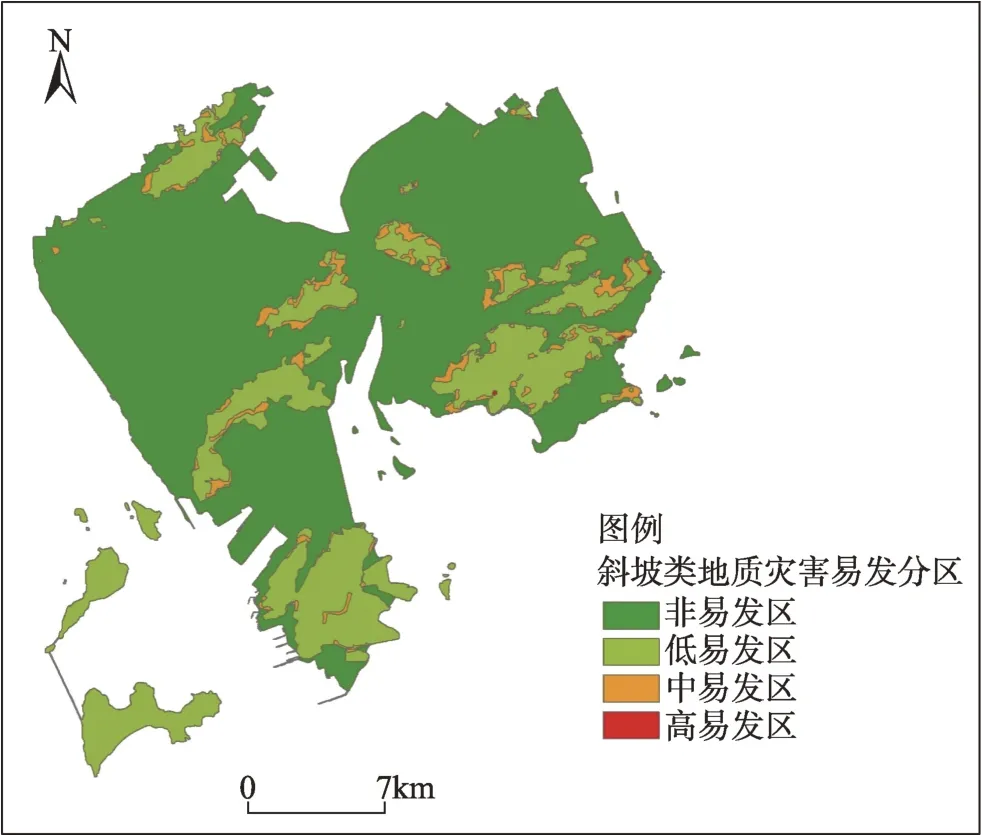

研究區總面積498.89km2,將調查區劃分為10m×10m柵格單元,通過GIS軟件將信息量值賦給相應的各評價因子,利用Arcgis的空間分析功能對7個評價指標圖層進行空間疊加分析,得到研究區內斜坡類地質災害易發性評價的綜合指標信息量值,利用統計學中的自然斷點法將易發性區劃重新分級后,生成以信息量大小衡量的崩塌、滑坡斜坡類災害易發性評價圖,得出高、中、低、非易發區(圖2)。研究區斜坡類地質災害高、中、低、非易發區面積(占比)分別為:0.31km2(0.06%)、19.11km2(3.83%)、92.99km2(18.64%)、386.47km2(77.47%)。其中斜坡類地質災害高易發區主要分布在紅旗鎮大山及小林山部分區域及三灶鎮東部區域;中易發區在區內山坡一帶分布廣泛;低、非易發區主要分布在區內丘陵間的平原地帶。

圖2 金灣區斜坡類地質災害易發性評價結果圖

5 結論

(1)選取坡度、坡形、起伏度、植被覆蓋、巖土體類型、地質構造、土地利用類型等7個地質災害影響因子作為評價指標,采用邏輯信息法對研究區進行斜坡類地質災害易發性評價。

(2)研究區內斜坡類地質災害易發性可分為高、中、低及非易發區四個等級,其面積(占比)分別為:0.31km2(0.06%)、19.11km2(3.83%)、92.99km2(18.64%)、386.47km2(77.47%)。

(3)本次評價結果對區內城市發展建設及運營中防災減災、國土空間規劃及地質災害預警等工作具有較大的理論指導意義。