關(guān)于中國畫創(chuàng)作的一點反思

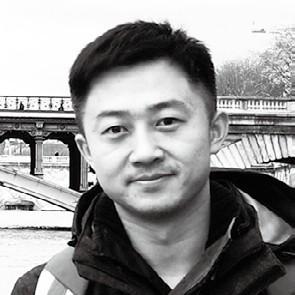

王聰 1988年生于遼寧大連,清華大學美術(shù)學院文學學士(繪畫專業(yè)),清華大學美術(shù)學院藝術(shù)學碩士(中國畫專業(yè)),清華大學美術(shù)學院美術(shù)學博士(中國畫專業(yè)),中國美術(shù)家協(xié)會會員,中國工筆畫學會會員,北京工筆重彩畫會會員,教育書畫協(xié)會高等美術(shù)教育學會會員,李可染畫院青年畫院院聘畫家,北京聯(lián)合大學藝術(shù)學院講師。作品多次入選國家級學術(shù)性展覽并獲獎,作品《中國行》獲第十三屆全國美術(shù)作品展提名獎。

我認為藝術(shù)家應該一直處于探索、反思、再探索的循環(huán)狀態(tài)中,從而保證作品的生命力,給人以無盡的期待。我是別人口中的“三清派”,即本科、碩士、博士均畢業(yè)于清華大學美術(shù)學院繪畫系,中國畫專業(yè)。學藝路上,中央工藝美院老先生們兼容并蓄的藝術(shù)觀一直激勵著我,向不同畫種學習,向各類藝術(shù)學習,始終保持不斷探索的狀態(tài)。我試著結(jié)合不同階段的創(chuàng)作探索淺談個人中國畫創(chuàng)作的感受,不足之處還請方家批評指正。

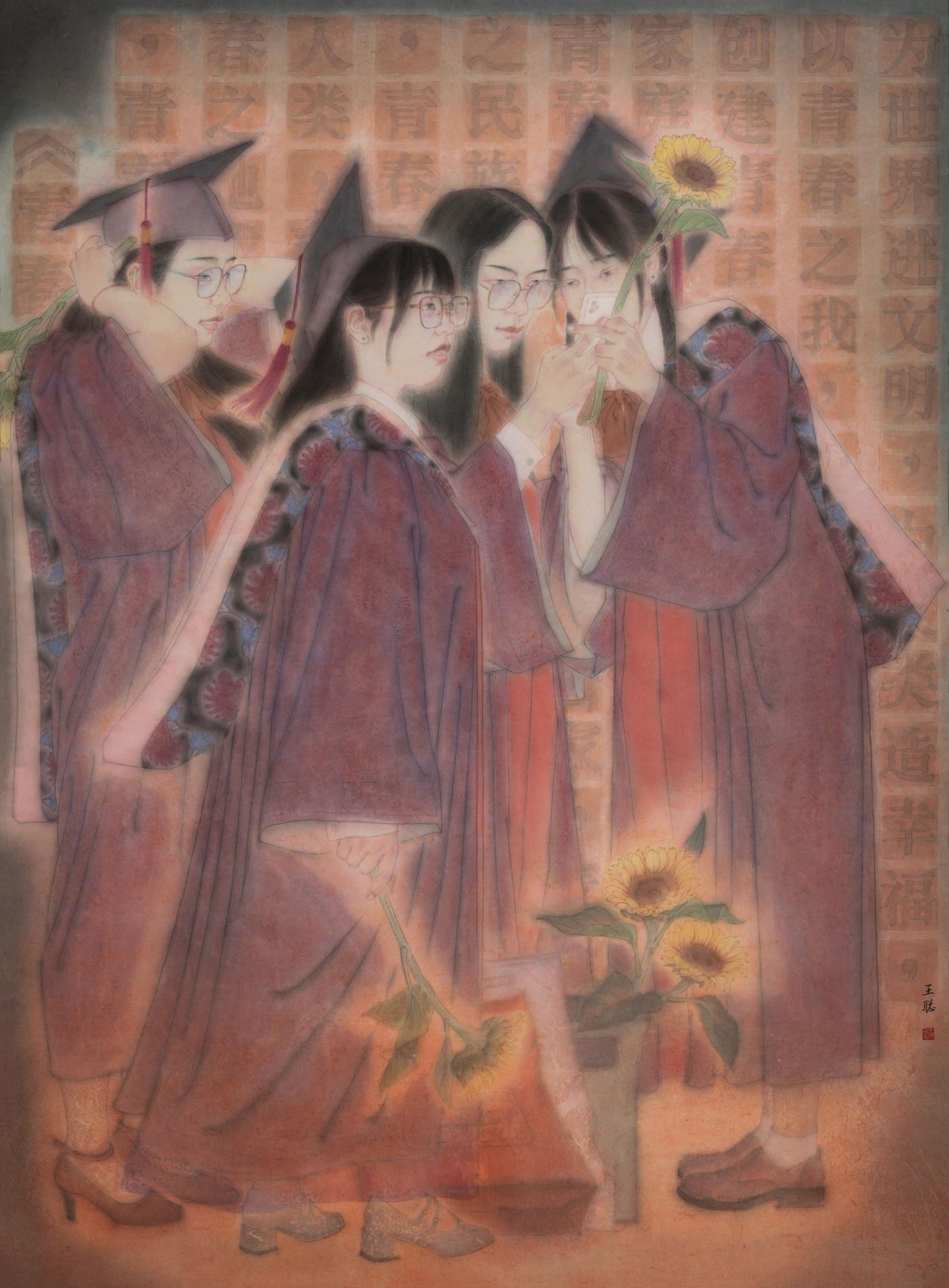

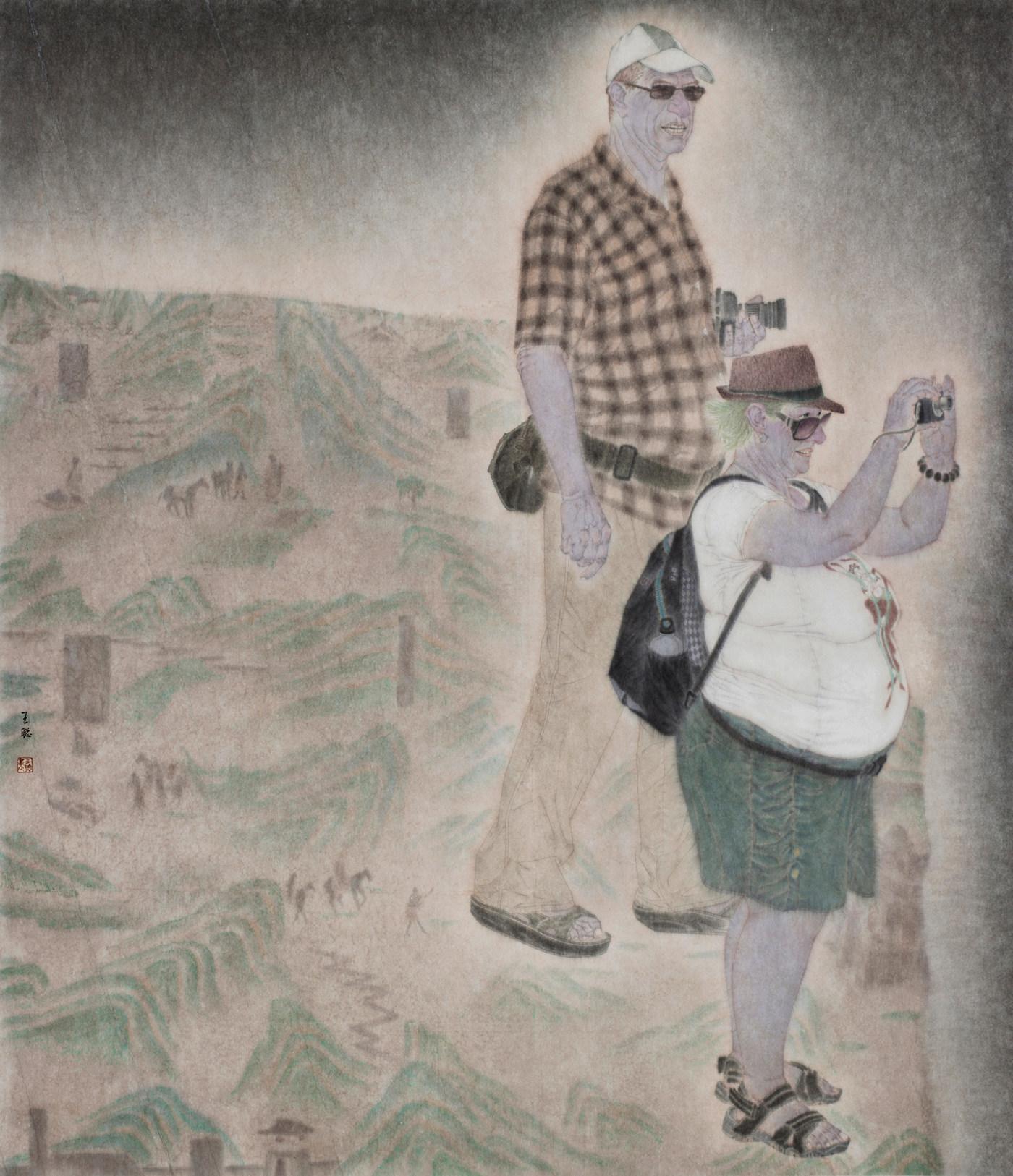

感同身受是創(chuàng)作的前提。學習階段,老師總是跟我們說創(chuàng)作要有感而發(fā)。對于感動的體驗,我想每個人都曾有過,不同的是畫家的感動不僅僅停留在文字或情緒上,更多的是通過造型、色彩、筆觸等語言構(gòu)成視覺圖像。有時我在看到某些景象時會覺得特別美、特別入畫、特別激動,大腦會瞬間形成畫面或某種感受,這種靈感思緒是畫家創(chuàng)作的原點,在創(chuàng)作中起著至關(guān)重要的引領(lǐng)作用。特別是在主題性創(chuàng)作中,畫家的感同身受必不可少。唯有深入生活,切實體會,挖掘元素,積累審美體驗,才有可能創(chuàng)作出感人至深的作品。主題創(chuàng)作《凈土》《途》《中國行》等作品是對身邊的人和事進行感受性的描繪,通過對普通人生活狀態(tài)的刻畫展現(xiàn)社會圖景和時代風貌。

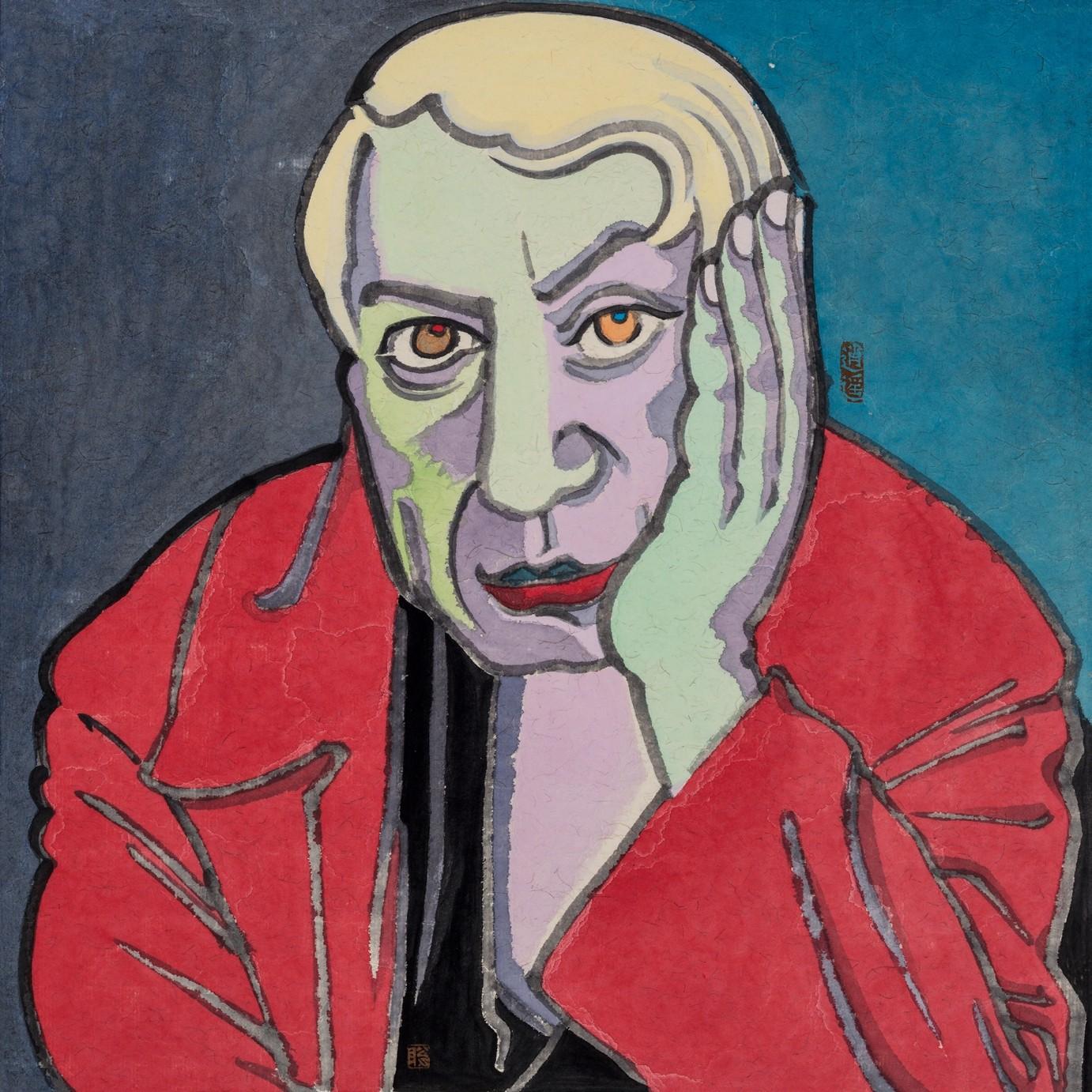

創(chuàng)作未必要胸有成竹。蘇軾畫竹強調(diào)成竹于胸,即畫家在下筆前對物象的形貌及畫面的布局已經(jīng)進行了全盤考慮。這一觀點在注重默寫的時代有其存在的價值,但是一味按照事先的預設進行繪畫往往會忽視繪畫過程中出現(xiàn)的偶然樣式、偶然效果,從而錯過發(fā)現(xiàn)創(chuàng)作新思路的機會,阻礙了藝術(shù)創(chuàng)新性的發(fā)展。此外,預設繪畫效果往往會成為束縛自身的枷鎖,削減畫家創(chuàng)作的想象力和繪畫感。故此,創(chuàng)作未必要胸有成竹,不做預設往往能夠帶給畫家更多地想象空間和表達自由,更容易流露出畫家的真情實感。基于此,我嘗試不對畫面進行預設,根據(jù)畫面需要隨時調(diào)整效果,這種創(chuàng)作過程時常會有失敗但也不缺驚喜。《巴黎日記》系列作品是我在 2018年創(chuàng)作的,共有100余幅。這批作品多半是我在巴黎游學時現(xiàn)場寫生完成的,記錄了我的所觀、所感、所思。這一時期我頻繁游走于巴黎各大博物館,觀摩了大量西方現(xiàn)代主義繪畫大師的作品,在畫面空間、色彩、筆觸及裝飾風格方面深受影響,通過觀摩積累的審美經(jīng)驗不自覺地反映在作品中。我試著將中國畫的線條與西畫的色彩進行結(jié)合,探索繪畫相互融合的邊界感。更為關(guān)鍵的是,這批探索作品不做事先預設,完全根據(jù)興趣點自由下筆,直至調(diào)整到合適的畫面效果。其寫生過程完全是自由的主觀發(fā)揮,依靠直覺去描摹涂抹,畫面往往能夠呈現(xiàn)出全新的視覺體驗。

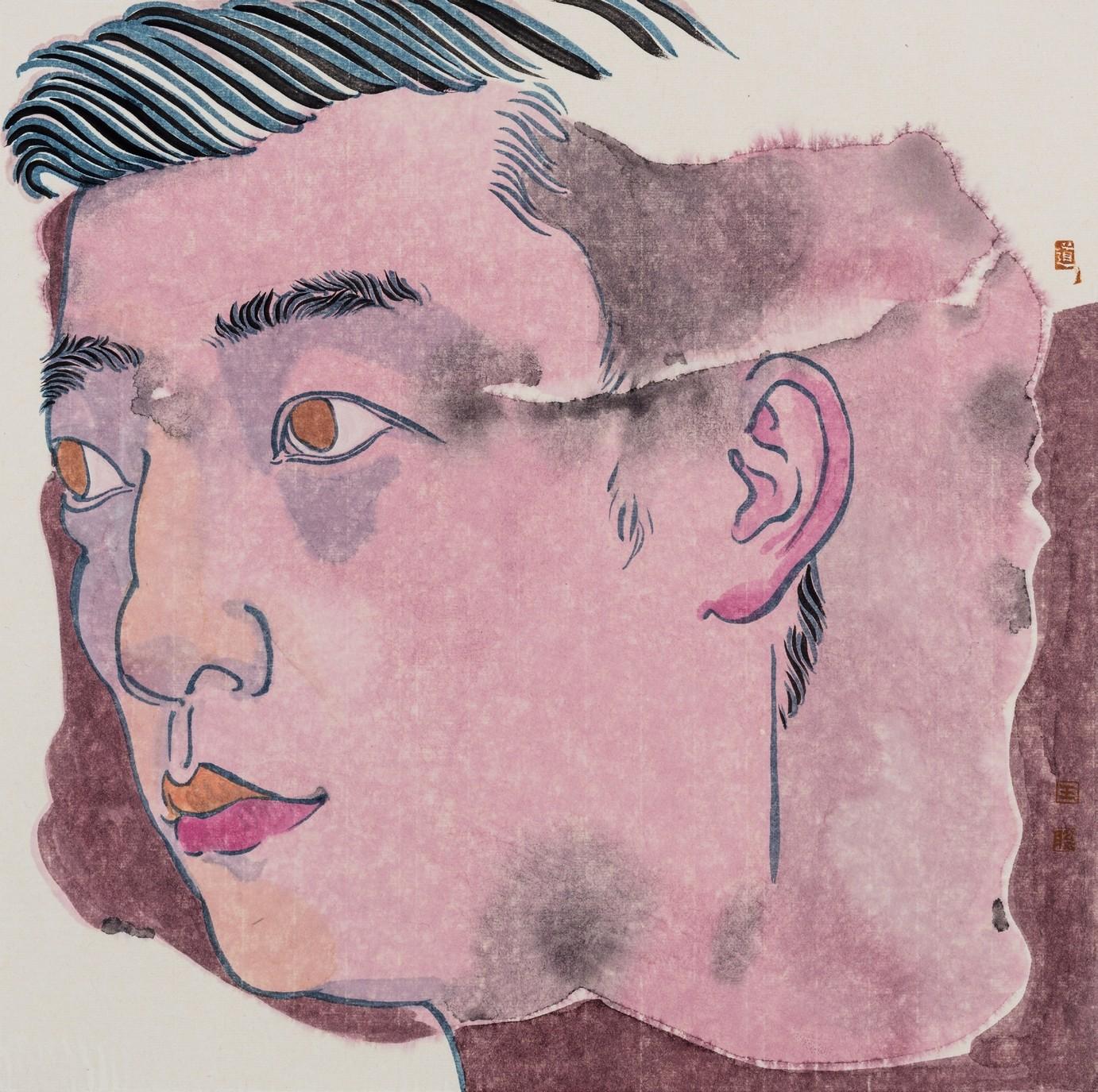

工筆畫不僅僅是制作,更需要繪畫感。當下有很大一部分工筆畫家追求極為工細的制作,畫面干凈、光滑。筆觸墨跡在精工細作中被消解,畫面雖然細膩但缺少畫家?guī)в星楦械挠|痕,作品動人之處也隨之減弱。重制作已是當下工筆畫發(fā)展的主要趨勢之一,但長期且工細的制作容易消磨畫家的繪畫感受和創(chuàng)作激情,致使畫家在創(chuàng)作方向上走入歧途,不利于工筆畫未來的發(fā)展。工筆畫的工細制作應是相對化的,根據(jù)畫家審美表達的需求來選擇,畫家應借助筆觸墨跡傳遞個人的情感體驗,進而增強作品的繪畫感和表現(xiàn)力。在近期創(chuàng)作探索中,我對偶發(fā)性水墨效果產(chǎn)生濃厚興趣,水墨的自由生發(fā)形成了不可預測的天然肌理效果,有其獨特的藝術(shù)表現(xiàn)力,將其運用到程式化制作的工筆畫中或許會產(chǎn)生有別以往的繪畫面貌。帶著這一想法我嘗試創(chuàng)作了《鴻溟》《游塵》《荼錦》等一系列作品,將偶然肌理效果與主觀繪制相結(jié)合,在抽象肌理效果的基礎(chǔ)上進行具象形態(tài)的描繪,因勢利導,探尋二者最佳的融合狀態(tài),達到抽象與具象的“天人合一”。

本專題責任編輯:石俊玲