JAK1抑制劑治療結節性癢疹一例

趙妍雯 宋亞麗,2

1山東大學齊魯醫學院,山東濟南,250012;2山東大學附屬公共衛生臨床中心,山東濟南,250102

結節性癢疹(prurigo nodularis, PN)是一種慢性炎癥性皮膚病,臨床表現為疣狀結節性損害,主要分布于四肢,瘙癢明顯。因劇烈瘙癢而長期反復抓撓,引起瘙癢-抓撓的惡性循環,嚴重影響患者的生活質量。本病病因尚未完全明確,可能與胃腸功能紊亂、內分泌障礙、蚊蟲叮咬等因素有關。目前尚無確切有效的治療方法,治療目的旨在阻斷瘙癢-抓撓循環,傳統治療藥物包括抗組胺藥、抗抑郁藥、免疫抑制劑以及糖皮質激素等。近期我們接診1例結節性癢疹患者,曾應用抗組胺藥物、糖皮質激素、環孢素等多種治療方案,未取得滿意療效,烏帕替尼治療后,癥狀明顯好轉。現報道如下。

臨床資料患者,女,26歲。因“四肢反復起丘疹、結節伴瘙癢2年余”于2022年2月來我科門診就診。患者既往體健,家族史無特殊。皮膚科檢查:四肢散在豆粒大小皮色、褐色結節,上有抓痕、結痂,周邊可見暗紅暈(圖1a、1c)。

圖1 烏帕替尼治療前后皮疹對比(1a、1c:治療前皮損;1b、1d:治療1個月后皮損)

實驗室檢查:血常規、IgE、肝功、生化、混合過敏原定性全套、結核桿菌T細胞檢測、肝炎六項等檢查均無明顯異常。

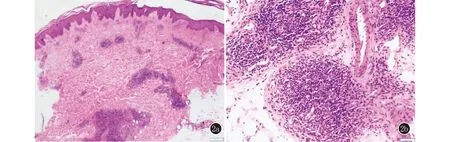

皮損組織病理示:角化亢進、淺表結痂,表皮不規則增生,棘層增厚,真皮乳頭小血管、膠原增生,血管周圍少量單一核細胞浸潤(圖2)。

圖2 表皮不規則增生,棘層增厚,真皮乳頭小血管、膠原增生,血管周圍少量單一核細胞浸潤(2a:HE,×40;2b:HE,×200)

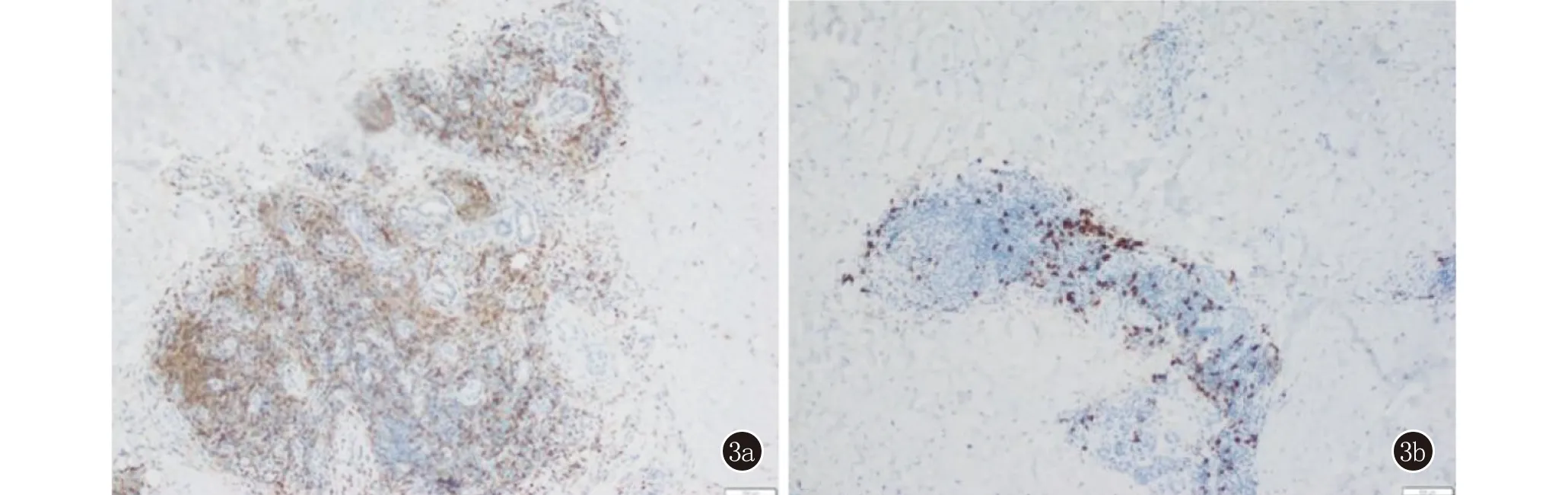

免疫組化:以T細胞浸潤為主,CD4(+),CD20(+,少量)(圖3)。

3a:CD4(+);3b:CD20(+,少量)

診斷:結節性癢疹。

治療:先后給予甲潑尼龍、環孢素、普瑞巴林、抗組胺藥、雷公藤等藥物治療10個月余,皮疹好轉、瘙癢減輕,但藥物逐漸減量后病情反復。經患者知情同意,化驗血尿常規、肝腎功能、凝血功能等無明顯異常,排除結核、肝炎等感染因素后,給予JAK抑制劑烏帕替尼15 mg口服,治療2個月后結節全部變平,留有褐色斑丘疹,周邊暗紅暈消退(圖1b、1d)。3個月后烏帕替尼減量服用。隨訪4個月,無新發皮疹,病情得以控制。

討論結節性癢疹定義為持續≥6周,有強烈瘙癢、反復抓撓史,后發展為瘙癢性、隆起、堅硬的結節狀皮膚病。與其他慢性瘙癢性皮膚病(如特應性皮炎和銀屑病)相比,結節性癢疹的標志是嚴重、持續的瘙癢,這種瘙癢會導致睡眠障礙、影響社會參與度、降低工作效率,從而導致生活質量下降,甚至出現社會心理障礙[1]。

打破瘙癢-抓撓循環對于結節性癢疹的治療至關重要[2]。目前,結節性癢疹的局部治療主要包括糖皮質激素、辣椒素、鈣調磷酸酶抑制劑、卡泊三醇等,系統治療包括NBUVB、PUVA等光療,抗癲癇藥、μ-阿片受體拮抗劑、抗抑郁藥、沙利度胺、糖皮質激素、免疫抑制劑等藥物,尚無FDA批準的結節性癢疹針對性療法[3]。臨床很多患者即使應用糖皮質激素及免疫抑制劑治療后,仍療效欠佳,病情多次反復。

如前所述,結節性癢疹傳統治療效果差的困境迫切需要尋找更有效的治療方案,新的治療方案選擇需要從結節性癢疹的發病機制入手。既往的研究表明,免疫反應在結節性癢疹的發病中發揮重要作用,結節性癢疹皮損中多種免疫細胞浸潤,真皮中IL-4、IL-5、IL-10 、IL-13等Th2細胞因子表達增加,血清IL-31水平及真皮中IL-31表達明顯升高,且PN的瘙癢程度與真皮中IL-31+細胞、IL-31受體A(IL-31RA)+細胞和制瘤素M受體(OSMR)+細胞的數量相關[2,3]。

Janus激酶家族包括JAK1,JAK2,JAK3和TYK2,Oetjen等研究證明JAK1在瘙癢感覺神經元中高度表達,直接參與慢性瘙癢的發病[4]。STAT是信號轉導和轉錄激活因子,主要包括STAT1、2、3、4、5、6等6個亞型,Fukushi等研究發現PN皮損中表皮KC細胞核表達磷酸化STAT(pSTAT)6和pSTAT3[5]。IL-4、IL-13與受體結合可激活JAK1/3,介導激活STAT6信號通路,上調IL-31的表達;IL-31結合并激活由IL-31RA和OSMRβ組成的異二聚體受體,可進一步激活JAK1/JAK2和STAT3信號通路,誘發瘙癢[6]。上述研究結果提示IL-31在PN的瘙癢機制中發揮核心作用,針對JAK-STAT通路的治療可能通過干預IL-31表達對PN患者有效。

烏帕替尼是新型選擇性JAK1抑制劑,FDA批準其用于銀屑病關節炎、特應性皮炎的治療,亦有烏帕替尼成功治療斑禿、大皰性類天皰瘡、掌跖膿皰病、苔蘚狀淀粉樣變等炎癥性皮膚病的報道。目前尚無烏帕替尼治療結節性癢疹的相關報道。

本例患者病史長達2年,皮損位于四肢,以丘疹、結節為主,瘙癢癥狀嚴重。前期應用糖皮質激素、免疫抑制劑環孢素、雷公藤、普瑞巴林等治療,療效欠佳,病情反復發作,嚴重影響患者的生活質量,診斷為頑固性結節性癢疹。接受JAK抑制劑烏帕替尼治療后,患者的瘙癢在1天后完全緩解,原皮損逐漸消退,3個月后烏帕替尼減量,未再出現新發皮損。之后陸續接診3例結節性癢疹患者,烏帕替尼治療后病情均得以控制,并且順利減量。

真實世界的臨床病例提示,對于常規治療效果欠佳的結節性癢疹患者,烏帕替尼可成為有效治療選擇藥物之一。由于臨床病例數量有限,隨訪時間較短,烏帕替尼治療結節性癢疹的長期療效和安全性有待進一步觀察。