寥寥數語盡顯銘家風流

胡西林

清 金壽門銘閔廉風卵石硯

硯上作銘是雅事,自明代以來尤為文人所喜愛和講究,無論自銘還是他銘,銘得確切、銘出得意,方為稱心。確切包括對所銘之硯形、性、品的把握拿捏,得意則與銘家境界、學養有關,不但銘辭要雅,還要出彩。

所以在硯上作銘不是胡謅句子可以敷衍的事,那是有才人的活兒。銘若無度,如佳人俗飾,貽笑大方;銘若無采,仿佛倩男垢面,硯當失色。此雖微言事,關乎銘家才學顏面,古人知恥,不會在硯上隨意“拋頭露面”,更不敢敷衍此事。

硯為我用 終歸有期

袁枚是清代大才子,詩文成就卓著,偶爾也作銘文,包括硯銘、杖銘、墓志銘等等。但凡出其手,往往文約理贍,妙語可頌。他的《小倉山房詩文集》卷二十四收錄其自制硯銘十三則,有長有短,錄其一,存精寓賞:

方硯銘

面如田,長陌而方阡。潤如泉,細理而靡顏。居萬石之間,惟汝稱賢。得之偶然,不名一錢。使主人兮生愛憐。居,吾語汝,假我數年。露滴硃研,染盡湘東八萬箋。慎勿隨無墨者,而與之周旋。

限于篇幅,不逐句解讀了。硯形硯質,贊美寄托,袁枚不激不勵,委婉行筆。然而生命有止,硯為我用終歸有期,于是他借先秦《國語·魯語·敬姜論勞逸》中的句子深情地與硯對語:“居,吾語汝,假我數年。”譯成白話就是:“坐下,我對你說,借我數年。”好一個袁枚!制硯銘竟然如打“ 借條”,字字才情,句句瀟灑,末句更因為憂硯易主而發警訓:“慎勿隨無墨者!”無墨即不文,所謂“與之周旋”,就是遇不文之人要有手段,絕不能被人所擾。寥寥數語,循辭托旨,真美文也。

妙語連珠 借硯抒懷

與袁枚一樣,金農也是才學出眾的文人,他不僅以書畫名世,還喜歡蓄硯玩硯,并以量夥質高著稱,為此名其齋曰“百二十硯齋”。他擅制銘,更因為有篆刻功力加持,對所蓄之硯依形依質刀筆其上,傳為硯史佳話。

金壽門銘閔廉風卵石硯拓片

金壽門銘閔廉風卵石硯即為一例。此硯歙石卵形,兩道眉紋(歙石因產自古微州婺源龍尾山又稱龍尾石,眉紋為龍尾石重要石品之一)自硯首直瀉而下,經硯堂瀉入硯池,宛若疊狀瀑布,池內點點星紋則仿佛星雨四濺。硯底琢淺覆手,舒坦如坪。冬心(金農號冬心)先生明目諦視,喜由心生,作銘曰:

團團如墮星雨,余天色,真空青,利我之用磨我墨,不數翡翠能屑金。文字妙,書體精,石柱記,卵塔銘,二者得兼惟阿兄。

硯主閔廉風,金農親切地呼之為“阿兄”。與上述袁枚硯銘一樣,這則銘文同樣言簡意賅,妙語連珠。金農借賞硯賦能,贊美有加,抒懷尤甚,顯然他也滿意,將這則硯銘收入其編定并作序的《冬心齋研銘》中。閔廉風顏面大矣,何許人耶?廉風者閔華也,清代康雍年間江蘇揚州名士、詩人,金農客揚州期間常有雅集,聚飲唱和的友人中便有閔廉風。金農之外,閔廉風還與諸多詩人士紳鹽商交游,大詩人厲鶚(字樊榭)曾游揚州,并作有多首紀游詩,其中一首詩名為《十月十八日同余葭白、陳授衣、閔廉風游禪智詩》。年輩稍晚的袁枚也曾游揚州,也有詩文紀事,《隨園詩話》卷三第六十一條記云:“馬氏玲瓏山館,一時名士如厲太鴻、陳授衣、汪玉樞、閔蓮峰(即閔廉風)諸人,爭為詩會,分詠一題,裒然成集。”在這段文字的后半部分,袁枚錄有閔廉風七言絕句一首:“黃葉溪頭村路長,挫針負局客郞當。草花插鬢偎籬望,知是誰家新嫁娘?”袁枚喜歡這首詩,錄于他的《詩話》中,可見閔廉風當年在揚州的詩名。

增添例證 別具意義

此銘讓筆者感興趣,還因為其書法、款印對金農早期作品的認識提供了例證。銘作古隸,款署“金農”,印鈐“冬心”,這在金農所銘硯臺包括早期書法中少見,而硯銘作于雍正四年(17 2 6 年),更具意義。

金農隸書(包括行書)早期撇法多用倒薤葉法,薤為百合科植物,其葉線形,呈半圓柱狀。但是金農早年以詩名世,對于書法或許本人也沒太在意,也可能他當年更注重做詩,以至詩名掩了書名,總之他傳世書法中早期隸書作品少見。此硯銘雖經鐫刻,薤葉筆意尚存,且署有明確紀年,為我們增添了一個例證。

再者,金農一生所用名(字)號甚多,如壽田、司農、冬心、壽門、農、吉金、古泉、金牛、老丁、百研翁、恥春翁、壽道士、冬心先生、昔邪居士、曲江外史、稽留山民、龍梭仙客、蘇伐羅吉蘇代羅、心出家庵粥飯僧等等,這些名(字)號都有寓意,使用也有一定規律,有的階段性使用,有的長期使用,有的早年使用,有的晚年使用,也有從早年至晚年交互替換使用的……了解金農署款鈐印規律對于金農作品的真偽和年代判斷具有重要的輔助作用。

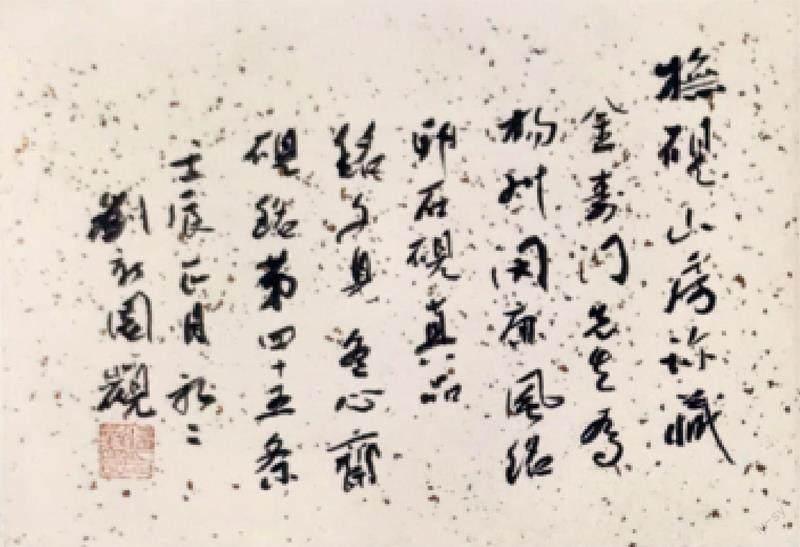

劉新園先生為此硯寫的跋語。

在諸多名(字)號的使用過程中,“農”“金農”對“金司農”的替換無論從金農的藝術還是人生角度觀察,都具有標志意義,替換時間在清雍正三年(1725年)上半年,他離開揚州北游前夕,時年金農39歲。此后他在作品中停止了“金司農”署款,“金司農”印款則作為過渡繼續使用,數年后完全停止,其字也由“壽田”改為“壽門”。對此,南京藝術學院教授、知名書法家、篆刻家黃惇對金農早期書法及名號、署款鈐印做過嚴謹梳理和深入研究,詳細情況可參閱黃惇《金農早期書法作品考》。

金農為閔廉風卵石硯的銘文作于清雍正四年,正是他離開揚州北游的第二年,其時金農40歲,從銘文書法到款署“金農”都符合這一轉折時期的特征,這也是此硯在諸多傳世金農銘硯中別具意義之所在。

由此,筆者想到了令筆者尊敬的學者劉新園,他生前曾為此硯寫有跋語。他是當代著名古陶瓷研究專家,對明代早期官窯瓷器及相關文獻的研究成就卓著,而對古硯特別是歙硯的研究和收藏同樣執著并富有成就。他原本計劃出版相關著作,在此硯拓片上寫跋就是為之做著準備,不料病魔奪走了生命,事竟未成。跋語中他以“壽門先生”而不是“冬心先生”稱呼,“壽門”“冬心”都是金農的字號,“冬心”起用于金農30歲后,“壽門”前面已經說了,金農3 9歲始用,對應硯銘款署“金農”,顯然稱呼“壽門”更為確切,可見他對金農生平的熟稔和治學的嚴謹。筆者前面說“銘若無度,貽笑大方”,劉先生有古風,治學嚴矣。