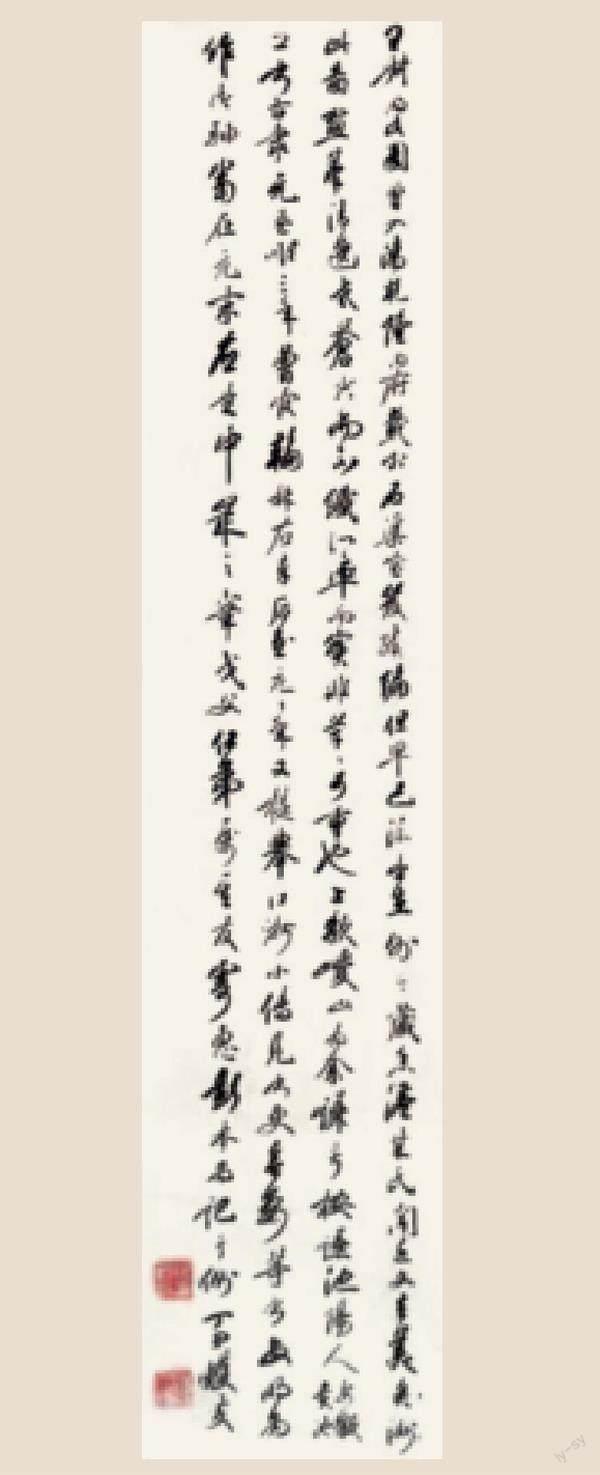

臨池靜課 特見風神

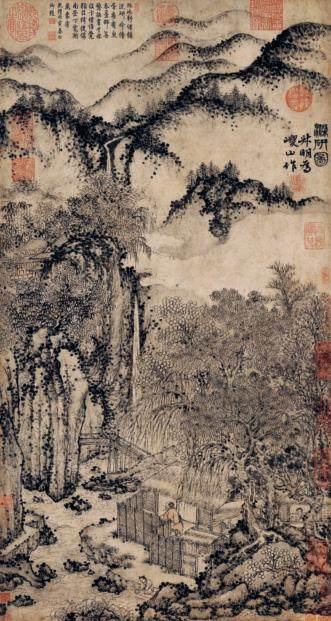

元 王蒙《滌硯圖》 立軸 紙本設色 65厘米×34.75厘米

“ 元四家”之一的王蒙(1 3 0 8 年至1385年),生逢亂世,仕途坎坷,而其藝術造詣卻得天獨厚。其少年時得外祖趙孟頫言傳身教,又有機會飽覽趙氏所藏前賢名繪,能將唐宋諸家多種技法融入個人創作,形成與“元四家”中另三家黃公望、吳鎮、倪瓚迥異的畫風,更得倪瓚稱頌:“王侯筆力能扛鼎,五百年來無此君!”

王蒙的山水畫以繁密見勝,喜用解索皴和牛毛皴,氣象磅礴,影響深廣。明初王紱、劉玨、杜瓊及至沈周、文徵明、文伯仁等無不得其沾溉。沈周代表作 《廬山高圖》便是取法王蒙而成一代杰作。之后董其昌、清“四王”也無不是王蒙的崇拜者。清四僧中,石濤、石溪更是精研彌深,得其神髓而自開生面。近代則有張大千、傅抱石、陸儼少潛心學王,傅老先生的抱石皴便是得法于王蒙解索皴而揚譽天下的。

《滌硯圖》是王蒙為“ 嵕山”創作的一幅墨筆山水。“嵕山”是余謙的字,池陽(今安徽貴池)人,官至江浙儒學提舉,善草隸。相關資料見于《書史會要》等書。徐邦達先生認為此作為王蒙元末所繪,是其中歲之筆,且“此圖筆法蒼勁,通幅滿布圓點,是其常見面目”。

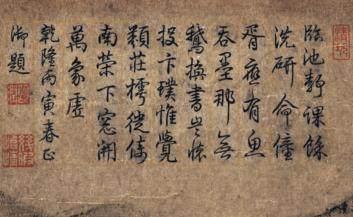

此作曾為清宮舊藏,著錄于《石渠寶笈·續編》“ 淳化軒”中,是目前所見海內外公立機構之外,唯一可于市場流通的《石渠寶笈》著錄王蒙立軸珍品。畫幅之上,載有乾隆帝藏印15方,并有乾隆帝行書題寫五言詩,詩文見于《御制詩文集》。最為難得的是,題詩前乾隆帝特命人于畫幅上方繪制金絲欄,而后一絲不茍題詩于其間,這在公私所見諸多乾隆帝御題中極為罕見。

關于王蒙,關于此作,著名美術史家、書畫鑒定家、故宮博物院原副院長楊新(1940年至2020年),以及知名書畫鑒定家、書畫家蕭平(生于1942年),均曾撰文分享觀點。

乾隆帝在題詩前特命人于畫幅上方繪制金絲欄,這在公私所見諸多乾隆帝御題中極為罕見。

楊新(著名美術史家、書畫鑒定家、故宮博物院原副院長):王蒙中晚年杰作

王蒙于元朝末年曾作過“理問”的小官,預感到社會大動蕩將要來臨,遂棄官歸隱黃鶴山 (位于今浙江杭縣東北),自號“黃鶴山樵”,或別署“黃鶴山人”“黃鶴山中樵者”,又自稱“香光居士”。明朝建立后,他曾任山東泰安州知州,后受胡惟庸案牽連,病死獄中。

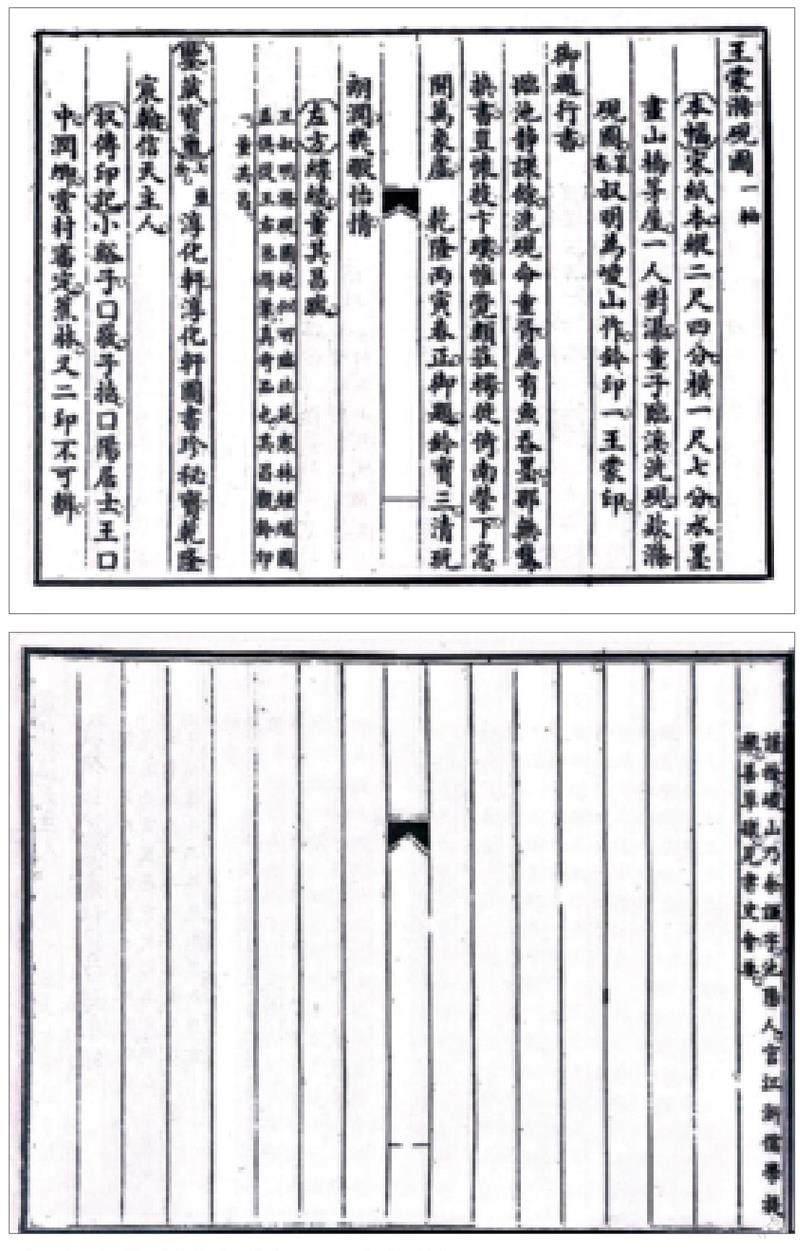

《石渠寶笈·續篇》對《滌硯圖》的著錄

《滌硯圖》畫中茅屋臨溪,雜樹掩映,有小橋通向對岸。隔溪高巖巨石,飛瀑相重,隱隱露出寺觀。其后層層嵕嶺,白云繚繞,茅屋外一總角童子于溪邊滌硯;屋中一人獨坐,開軒面流,若乎在靜聽著流水淙淙聲音,觀賞著云飛瀑濺。這優雅的環境、靜謐的世界以及主人的安閑適意,使人想起南朝隱士陶弘景答梁武帝的詩句來:“山中何所有,嶺上白云多。只可自怡悅,不堪持贈君。”

這是元末明初知識分子所羨慕和追求的一種理想生活方式,“元四家”均皆隱居,倪瓚甚至直接引用陶詩,刻了一方“自怡悅”的印章,鈐押在自己的作品上,除表明作品只供自我欣賞外,也同時表達了對理想生活的追求。《滌硯圖》的創作,也可能與受畫人善書法有關,但畫面的意境絕不限于此。通過滌硯的細節描寫,可以窺見主人的日常生活,故乾隆帝有詩句云:“臨池靜課余,洗研命僮胥。”但整個環境的設置,卻是為了表現主人與世無爭的高潔情懷,其主題鮮明突出,一目了然。

徐邦達于原大圖片邊題跋:王叔明此圖曾入清乾隆內府,載于石渠寶笈續編,但早已流出在外,今藏香港某氏,聞近又去美。此圖畫筆清逸老蒼,尖而不纖,似率而實,非草草,可重也。上款嵕山,為余謙,號按謙,池陽人 (安徽貴池),工書古隸。元至順三年,曾官翰林應奉。后至元元年又提舉江浙,小傳見書史匯要等書。叔明為作此軸,當在元末,應是中歲之筆。徐邦達。

王蒙的山水畫作品有多種面貌,其差異主要在用筆用墨和不同皴法上。《葛稚川移居圖》(故宮博物院藏),山石略帶斧劈皴擦,不作一苔點,似有李成、郭熙遺意。《青卞隱居圖》(上海博物館藏),勾皴與披麻相結合;干墨與濕墨同時并用,揮灑放縱,極盡能事。《夏日山居圖》(故宮博物院藏)以披麻皴為主,夾帶解索皴,沉靜渾厚,多取法于巨然。《太白山圖》(遼寧省博物館藏),濃墨重筆,用短筆解索皴并加以荷葉皴法,苔點滿紙,似乎是在董源、范寬點法的基礎上加以變體抒張。我曾在蘇州見顧氏舊藏另本《葛稚川移居圖》(著錄于顧文彬《過云樓書畫記》),以濃墨干筆長解索皴法寫山石,散毫枯筆點苔,極其蒼勁簡老,可能是他晚年的作品。此幅《滌硯圖》在筆法墨法上介于《太白山圖》與另本《葛稚川移居圖》之間。近處溪岸勾皴略帶斧劈是常用手法,溪對岸巨石以長線條勾出輪廓略加紋理,進一步發展即成長解索皴。遠處山峰用淡墨干筆皴擦之后,再用濃墨枯筆點苔,似乎用的是一種禿筆散毫。整幅筆法蒼勁、不拘成法,隨心所欲。作者未注名創作時間,據此估計應屬王蒙中晚年時期的一件精心杰作。

蕭平(知名書畫鑒定家、書畫家):尤見風神 百看不厭

《石渠寶笈·續篇》對《滌硯圖》作了如下描述:“宋紙本,縱二尺四分,橫一尺七分。水墨畫山橋茅屋,一人對瀑,童子臨溪洗硯。款:滌硯圖,叔明為嵕山作。鈐印一:王蒙印。御題行書(略)。左方縹綾,董其昌跋:王叔明滌硯圖,絕似所臨北苑寒林鐘馗圖,蓋俱從王右丞得筆,真奇品也!其昌觀,鈐印一:董其昌。鑒藏寶璽(略),收傳印記 (略)。”文中所述,除董其昌縹綾跋失卻外,皆保存如故。上款“嵕山”,為余謙字。余氏,池陽人,擅草隸,元代后期官江浙儒學提舉。徐邦達先生認為,王蒙作此圖當在元末,應是中歲之筆。

王蒙為趙孟頫外孫,畫從外祖父來,又往往出外祖父規格之外,縱逸多姿,蒼茫深秀,有“ 畫中龍”之稱。《滌硯圖》幅面不大而具萬千氣象,樹木不下十數種,山水多至十余重。或皴或點,或勾或劃,或聚而密,或散而疏,或粗而老,或細而嫩,尤以渴筆點苔,特見風神。滿紙煙靄微茫,氣韻生動,真百看而不厭。

中國嘉德2023秋季拍賣會

·第一階段·

預展時間:2023年11月14日至17日

拍賣時間:2023年11月18日至19日

(二十世紀及當代藝術、瓷器及古董珍玩、珠寶翡翠鐘表)

·第二階段·

預展時間:2023年11月25日至28日

拍賣時間:2023年11月29日至12月2日

(中國書畫、古典家具及工藝品、古籍善本、郵品錢幣、佳釀臻茗)

展拍地點:北京嘉德藝術中心