高速公路下穿高速鐵路橋梁方案研究

黃光強

(中鐵四院集團南寧勘察設計院有限公司,高級工程師,廣西 南寧 530003)

0 引言

隨著各地交通建設快速發展,高速鐵路網、高速公路網正逐漸形成,高速公路與高速鐵路交叉逐漸增多,這些交叉影響著高速公路走向、平縱斷面、工程投資等多個方面。公鐵交叉下穿鐵路橋梁結構形式,一般有橋梁下穿、樁板結構下穿、U 形槽和框架結構下穿、路基下穿及隧道下穿幾種形式[1]。采取不同的下穿結構,施工及運營對鐵路的影響、工程投資等有較大差別,一般需根據具體工程情況進行分析對比確定。為保證高速鐵路運營安全,下穿結構的選擇往往又是工程方案能否通過鐵路部門審批及順利實施的關鍵因素。眾多技術人員對下穿結構進行研究,湛敏[2]等研究了高速公路采用橋梁結構、樁板結構及路基+半U 形槽復合結構下穿高速鐵路橋梁方案,張儉[3]研究了市政道路采用U 形槽結構和橋梁結構下穿高速鐵路橋梁方案,楊紅春[4]研究了樁板結構和低填路基結構方案對下穿高速鐵路橋梁的影響。這些研究大多數是針對工程地質條件較差的地基進行,對于工程地質條件較好、填筑高度超過1.0m 的路基下穿方案研究較少,本文通過對某高速公路下穿高速鐵路橋梁方案研究,分析橋梁下穿與填筑高度超過1.0m 的路基下穿方案的優缺點及其對鐵路橋梁的影響,為今后類似工程提供設計參考方案。

1 工程實例

1.1 工程概況

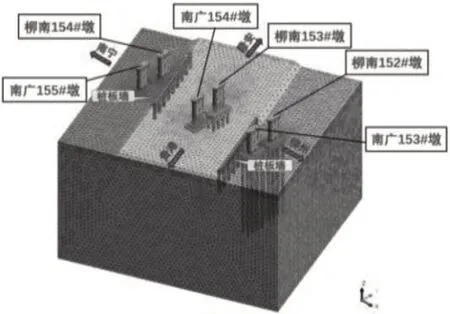

某新建高速公路與柳南客專、南廣鐵路交叉,交叉點處柳南客專與南廣鐵路為平行布置,兩條鐵路間距為12.3m,均為一座雙線特大橋,交叉范圍內橋梁上部結構為跨度32m 簡支箱梁,下部結構為實體橋墩,基礎為明挖擴大基礎或鉆孔樁基礎。高速公路設計為雙向四車道,設計速度120km/h,整體式路基寬26.5m。柳南客專和南廣鐵路均為時速250km/h國鐵Ⅰ級雙線電氣化鐵路,有碴軌道。受下穿處鐵路橋孔寬度的限制,高速公路由整體式路基改為分離式路基,分左右兩幅,每幅寬13.25m,分別從柳南客專某橋152#~154#墩及南廣鐵路某橋153#~155#墩之間的橋孔穿越。公路平面為半徑1800m的平曲線,公路左線設計線與南廣鐵路中心線交角為67°16′26″,右線設計線與南廣鐵路中心線交角為67° 12′52″ 。縱斷面設計橋下路基填筑高度在1.5m~2.5m 之間。設計路基邊緣距離最近的橋墩(南廣鐵路153#墩)邊緣為4.08m,滿足路基護欄外側與高速鐵路橋墩的凈距不宜小于2.5m 的要求[1]。涉鐵段設計范圍為YK106+950~YK107+040 段,總長90m。平面設計圖如圖1所示。

圖1 平面設計圖

1.2 工程地質條件

根據勘探資料,下穿段場地范圍內地層從上至下為:

(1)第四系全新統人工填土(Q4ml):雜填土,松散,層厚0.5m~2.0m。

(2)第四系全新統殘積層(Q4el):紅黏土,硬塑,層厚1.10m~5.90m,連續分布,承載力特征值fa0=180kPa。

(3)第四系全新統殘積層(Q4el):紅黏土,軟塑,層厚1.0m~5.00m,局部分布,承載力特征值fa0=90kPa。

(4)石炭系上統(C3)灰巖:微風化,連續分布,末揭穿,承載力特征值fa0=4000kPa。

1.3 下穿結構方案研究

根據現場地形、地質情況,下穿結構選擇橋梁下穿和路基下穿兩個方案進行研究。

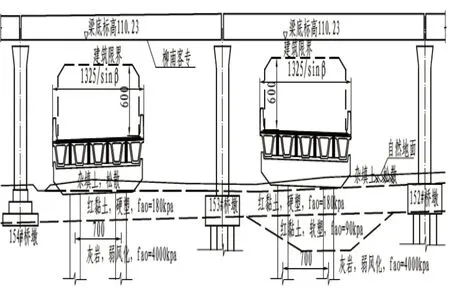

(1)橋梁下穿。根據規范[1],非巖石地基且高速鐵路橋下凈空滿足設置橋梁條件時,應優先采用橋梁下穿;采用橋梁下穿時,結構兩端距離鐵路橋梁水平投影外側的垂直距離不應小于20m。本工程中,交叉處橋下凈高約為11.6m,高速公路要求通行凈高為6.0m,橋下凈空滿足橋梁下穿的條件。根據鐵路橋梁寬、公鐵交叉交角、新建公路橋梁樁基與既有鐵路橋梁樁基距離及鐵路橋梁底下不能設置橋墩等相關要求,擬定公路橋梁孔跨布置為(20+35+20)m,墩臺徑向布置。橋梁上部結構選用小箱梁,簡支結構,橋面連續。下部結構墩臺均采用樁接蓋梁形式,基礎采用直徑為1.5m 的樁基礎,樁間距7.0m。設計樁基距離最近的鐵路橋墩樁基最小距離為6.9m,滿足規范[1]良好土層,不宜小于4倍下穿樁徑要求。小箱梁采用場地預制,架橋機架設施工,樁基采用旋挖鉆施工,避免采用沖擊鉆施工。為滿足公路橋梁日常維修保養工作,梁底設置不小于1.5m 高的檢修凈空,故橋面高程比路基方案需抬高2.0m 以上,橋面以上凈高不足8.0m。橋梁下穿橫斷面設計圖如圖2所示。

圖2 橋梁下穿橫斷面設計圖

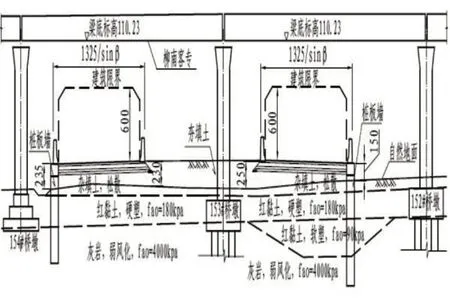

(2)路基下穿。下穿結構采用填筑路基方案,鐵路橋下最大填筑高度約2.5m。路基邊坡坡率設計為1:1.5,邊坡采用方格型灌草護坡。為保證路基坡腳邊緣不侵入鐵路橋墩承臺或擴大基礎邊緣,避免填土高差過大造成對橋墩的偏壓,在左線ZK106+993~ZK107+033 段左側、右線YK106+955~YK106+995 段右側設置樁板墻,樁截面尺寸為1.0×1.25m,樁間距5.0m,樁間設厚0.30m 現澆擋土板。樁采用人工挖孔樁,以減少施工對鐵路橋梁的影響。兩幅路中間采用填土對稱分層回填,避免偏壓。右線YK106+960~YK107+030 段局部分布軟塑狀紅黏土軟弱下臥層,為保證路基強度及穩定,需對軟弱下臥層進行加固處理。考慮到場地位于鐵路橋下,受施工凈空限制,采用旋噴樁加固。雜填土層采用挖除換填方式處理。為保證路基填筑質量,路基填料采用級配良好的碎石分層碾壓填筑。為降低路基填筑對鐵路橋梁的影響,路基及路面結構層碾壓不得采用重型振動碾壓設備[1],采用靜壓施工。路基下穿橫斷面設計圖如圖3所示。

圖3 路基下穿橫斷面設計圖

(3)方案比選。從對鐵路橋梁影響大小、施工難易程度及工期長短、經濟性等方面進行方案對比分析。

①對鐵路橋梁影響大小。橋梁下穿方案由于新建橋梁樁基距離既有鐵路橋梁樁基大于4倍新建樁直徑且地質土層良好,根據相關研究,此種情況下樁基鉆孔施工對鐵路橋梁影響很小,可以忽略不計;高速公路運營通過樁基將公路車輛荷載以及橋梁結構自重荷載直接作用到基巖上,幾乎對鐵路橋梁不產生影響。

路基下穿方案由于地基加固、路基填筑施工及公路運營都會對鐵路橋梁產生一定的附加應力,引起鐵路橋梁結構產生變形,會對鐵路橋梁產生一些不利的影響,經計算分析影響大小是在規范允許的范圍內。

②施工難易程度及工期長短。橋梁下穿方案由于橋梁平面位于曲線上,墩臺徑向布置,因此每一片小箱梁的預制長度都不一樣,且外側的小箱梁翼緣板寬度也不一致,造成小箱梁預制比較麻煩,難度加大;同時由于橋面以上凈高不足8.0m,常規架橋機架梁時凈高不足,無法使用,需要改造或采用特制架橋機方可滿足架梁凈空要求,增加了架梁的難度。橋梁施工技術要求高,施工難度較大。經綜合分析,橋梁下穿方案施工工期需要約7~8個月。

路基下穿方案由于旋噴樁施工、樁板墻人工挖孔樁施工、路基路面填筑碾壓施工均為常規施工工藝,技術要求較低,施工較簡單。經綜合分析,路基下穿方案施工工期需要約3~4個月。

③經濟性。經濟性對比分析,不但需要考慮工程費用,還需要考慮各種涉鐵費用如施工配合費、監測費、管理費等,橋梁下穿方案還應考慮梁場建設費、梁的運輸費,架橋機改造費以及由于橋面高程抬高造成涉鐵段以外的路基填高和征地增加產生的費用等。經計算,橋梁下穿方案投資約為2800 萬元,路基下穿方案投資約為980 萬元,路基方案投資僅為橋梁方案的35%左右。

綜上分析,橋梁下穿方案較路基下穿方案對鐵路橋梁影響較小,但施工難度較大且工期較長,投資較大。經綜合分析對比,推薦采用路基下穿方案。

2 數值模擬分析計算

由于路基下穿方案中路基填筑高度在1.5m~2.5m 之間,已經超出規范[1]允許的填筑高度,應進行專項論證,采用數值模擬分析計算進行論證,以確保鐵路運營安全。

2.1 建模

下穿結構計算模型建立應能反映實際結構的受力狀態,工程上一般采用包含地基和結構的三維網格模型作為主要分析手段。本次分析采用Midas GTS 軟件建立地層及鐵路橋、新建下穿道路有限元模型,對路基施工及公路運營導致鐵路橋墩產生的變形進行模擬分析計算。模擬土體本構模型采用M-C 模型,路基樁板墻結構、鐵路橋墩結構采用線性彈性模型,其中樁板墻樁基、鐵路橋墩樁基采用植入梁單元模擬,擋土板采用板單元模擬,其余的采用實體單元模擬。選取沿鐵路橋縱向長100m,橫向寬90m,深60m 的地層建模,模型共87533 個節點,485474 個單元。模型采用位移邊界作為邊界條件,除上表面為自由邊界外,模型左右邊界限制水平方向位移,模型底面限制水平方向和垂直方向位移。

整個模擬過程共分五步驟:

①模型在初始地應力下平衡;

②公路路基地基處理(清除松散雜填土、旋噴樁加固施工);

③公路路基樁板墻施工;

④公路路基填筑及路面施工;

⑤公路運營階段。

計算參數:

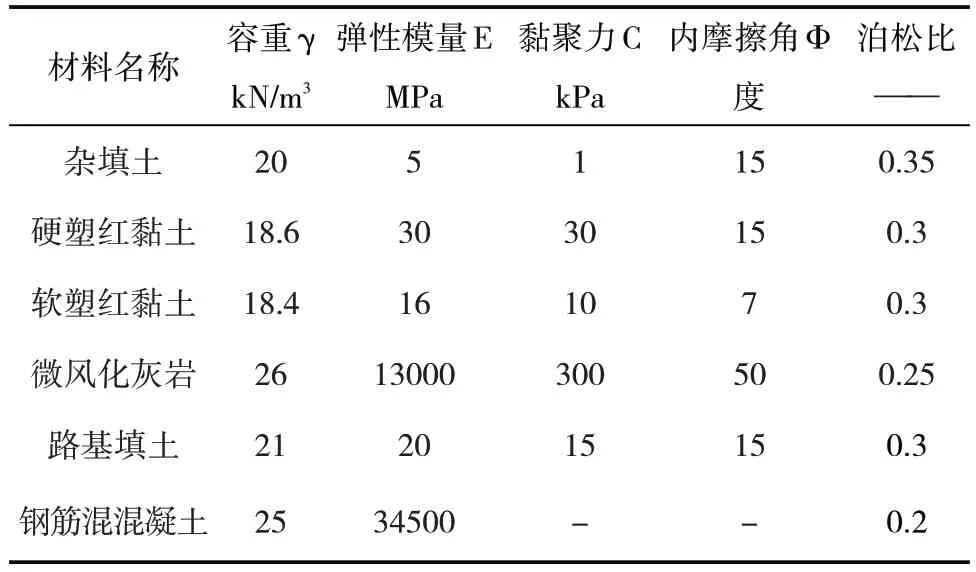

路面結構恒載瀝青砼換算為路面均布荷載18.72kN/m2;公路荷載采用公路-Ⅰ級,換算成均布荷載為10.5kN/m2。地層參數按地勘資料及相關資料取值,詳見表1所示。

表1 地層參數取值表

計算模型圖如圖4所示。

圖4 計算模型圖

2.2 數值模擬計算結果及分析

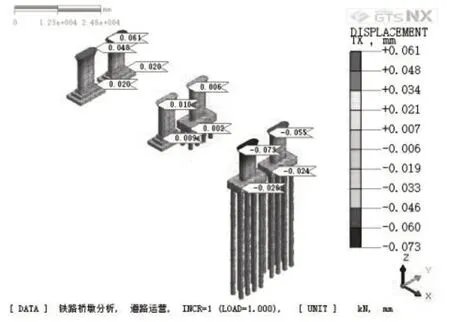

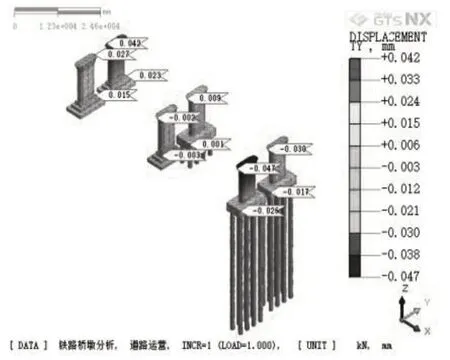

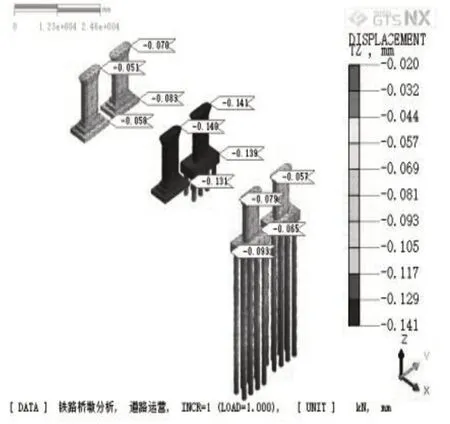

(1)橋墩墩頂縱向最大位移結果如圖5 所示,橫向最大位移結果如圖6 所示,豎向最大位移結果如圖7所示。

圖5 墩頂縱向最大位移圖

圖6 墩頂橫向最大位移圖

圖7 墩頂縱向最大位移圖

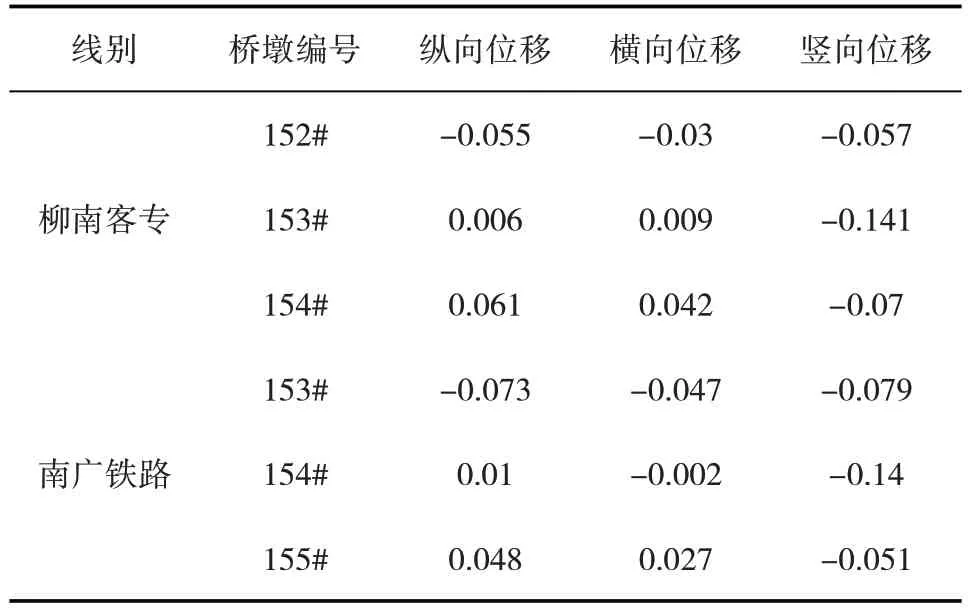

各墩頂最終變形數據如下表2所示。

表2 各墩頂最終變形數據表 單位:mm

從上表可知,路基施工及公路運營期間,柳南客專產生的最大縱向位移為0.061mm,在154#墩;最大橫向位移為0.042mm,在154#墩;最大豎向位移為0.141mm,在153#墩。南廣鐵路產生的最大縱向位移為0.073mm,在153# 墩;最大橫向位移為0.047mm,在153#墩;最大豎向位移為0.14mm,在154#墩。所有橋墩墩頂位移值均小于規范[1]墩頂位移控制標準值3mm 的要求,說明路基下穿結構施工及公路運營引起的鐵路橋墩變形是滿足相關規范要求。

3 施工監測

施工監測按規范[1]規定進行,在橋墩墩身各布置4 個監測點,墩頂2 個,墩底2 個。施工實施前預觀測一周,采集首期觀測值,施工期間每天觀測不少于4次,竣工1個月內每天觀測不少于2次,竣工1個月后根據監測數據收斂情況確定是否繼續監測。

該工程于2019 年建成通車,根據施工及運營期間監測數據,鐵路橋梁結構觀測變形值與數值模擬分析計算結果基本一致,最大相差不超過15%。

4 結論

高速公路下穿高速鐵路橋梁方案選擇應結合工程特點、地形、地質條件綜合分析對比確定,當地質條件較好,地基承載力滿足要求時,采用填筑高度超過1.0m 的路基下穿方案是可行的,路基填筑施工及公路運營引起鐵路橋墩變形是滿足相關規范要求。采用Midas GTS 軟件建立三維有限元模型,對下穿結構施工及運營進行模擬分析計算所得結果與實測數據基本吻合,比較符合實際。