淺析博物館文物活化的實踐與策略

——以中國國家博物館文物活化為例

趙夢陽

(中國國家博物館,北京 100006)

近年來,中國國家博物館通過高品質的展覽、前沿的科技手段、豐富的文化傳播精品和互動的文創產品不斷探索文物的活化利用。本文通過積極挖掘、深入探索中國國家博物館對館藏文物的保護、展示、開發利用并使之活化方面的經驗做法,以期讓館藏文物走出博物館、走向人民群眾。

1 博物館文物活化的重要意義

文物承載了中華文明的起源和歷史文化發展的脈絡,見證了華夏文明的璀璨和對世界文明的巨大貢獻,讓文物活化就是讓歷史活化,對于我們更好地認知中華文化和華夏歷史有著深遠意義。

1.1 有利于創新展出形式,賦予館藏文物更多生動性

博物館作為公共文化機構,承載著服務歷史、服務社會等多項功能,集學術研究、文化教育、文化傳播等多種使命于一身。因此,博物館要充分發揮出載體優勢,推出更多人民喜聞樂見的優質展覽,講好更多人民喜聞樂見的文化故事。當前,數字技術越來越成熟,應用場景越來越豐富,很多博物館也順勢而上,搭上數字技術的快車,在文物展覽中應用數字技術,使原本沉寂、扁平化的文物變得活靈活現,形象變得立體鮮活,更容易讓觀眾了解其背后的故事和意義,深入感受中華文化的源遠流長、博大精深。

1.2 有利于挖掘精神內涵,賦予館藏文物更多創意性

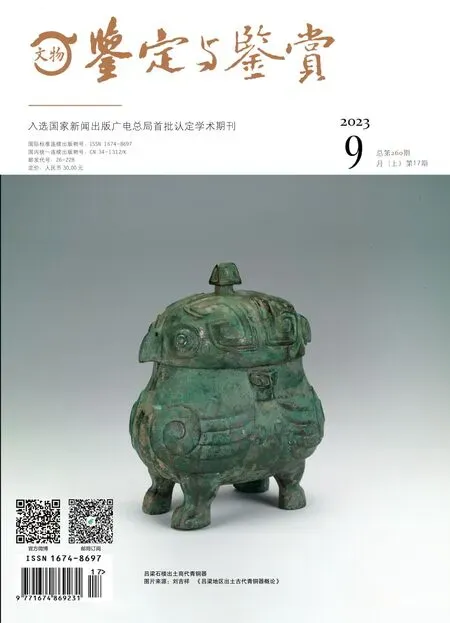

文物記錄了五千年中華文化的傳承,記載了文明的演變與進步,要活化文物,就要在保護上更加重視,在開發手段上更加創新,如此才能解鎖出更多具有中國精神的文化內涵。①當前,黨和國家將文物保護和文化傳承事業提到了前所未有的高度,給予重點關注和大力支持,在這樣的背景下,興起了一大批“文創熱潮”。熱播的文博類節目《我在故宮修文物》《國家寶藏》(圖1)等帶動了年輕人對文物的喜愛和追捧,讓原本古老厚重的文物重新煥發了生機與活力,獲得了大量關注,迎來了春天。

圖1 文博類電視節目

1.3 有利于推進文旅融合,增強產業聯動的輻射效應

目前我國已有56處世界遺產,我國“文物大國”的稱號實至名歸。在民族自豪感和文化自信心的驅使下,越來越多的國人選擇打卡文化遺產勝地,帶動文旅融合的新熱潮。據不完全統計,2016年至2020年,世界文化遺產地旅游場景每年游客接待量達3億人次。以旅載文、以文興旅的文旅融合新模式進一步深層次開發,對于弘揚歷史文化、彰顯民族精神、推進文化建設、堅定文化自信有著多方面的現實意義。

1.4 有利于增進文化交流,擴大文化互通的傳播效應

文物是中國形象的生動刻畫和中國精神的內在體現,是無聲的中華文化見證者和記錄者,也是展示者,是增進對外文化交流、輸出中國文化的有效途徑和重要媒介。通過海外展覽、中外合作交流等形式,通過一個個真實鮮活的故事、一件件制作精美的文物,來講述文物蘊含的歷史意義和文化底蘊,向世界展示中華文化的魅力,宣揚中國精神、展示中國形象、傳播中國理念。

2 中國國家博物館文物活化的創新性思考

隨著國家對文化事業重視程度的不斷提高,博物館服務功能進一步完善,人民群眾對科學文化教育的需求進一步增強,博物館也越來越受到人們的追捧和喜愛。如何迎合參觀游客需求,增強展品觀賞性與互動性成為新的問題,如何讓參展的文物更具活性,更加立體鮮活、生動直觀,是新時代背景下值得深入挖掘和積極探索的課題。

2.1 互動博物館,現場體驗新模式

將數字技術、虛擬現實技術、增強現實技術等新技術、新手段創新引入到博物館互動模式中,積極拓展線上服務,打造云端博物館展覽,推出網上直播展覽等新形式。新技術的引入可以更加全面、細致地呈現展出現場,小至文物,大至展廳、博物館,通過對局部或整體畫面的任意放大或縮小,可以任由觀展者觀賞感興趣的細節或場景,從而使觀展體驗獲得極大提升。②為博物館設計App也是打造互動博物館的方式之一,開通線上展廳、自助導覽、智能導航、人工智能互動等模塊,銜接線上與線下體驗,全方位增進互動,打造智能化博物館,增加深度體驗與深層交流,形成雙向互動機制(圖2)。

圖2 博物館新媒體綜合運用

2.2 掌上博物館,隨時隨地游實景

在新冠病毒感染疫情期間,人們出行不便,“線上觀展”應運而生。通過線上云展出的形式實現文物活化,就是通過數字化的技術手段,將文物實物轉化為云端影像。在云端,博物館可以豐富展現形式,在社交媒體上開通相應賬號,進行抖音直播、快手直播、微博互動等,提升網民關注度和參與度,減少現實因素的限制,最大限度滿足人民群眾的觀展需求(圖3)。保持對網上展覽信息的更新頻率,及時關注變動情況,始終保持網絡信息處于最前沿動態。展品解說不僅要涵蓋基本概況,還要有之相關的歷史背景、文化典故等,打造完整的知識脈絡圖,便于觀眾清晰明了地了解感興趣的內容,以產生如親臨其境的真實感,深度還原歷史場景。硬件技術的更新也必須有相應的軟件服務與之適配,工作人員的技能更新也要保持同頻,要針對新技術條件下的博物館服務工作進行培訓,特別是宣傳推廣和賬號運營方面的技能有待加強,工作人員要熟練掌握新媒體平臺的管理技巧和傳播規律,以更好地擴大官方網絡賬號的傳播效果,充分發揮出掌上博物館的獨特優勢。

圖3 線上展覽

2.3 研學博物館,寓教于館新載體

隨著物質生活水平的提高,越來越多的人對精神生活產生強烈需求,受年齡、受教育程度、工作領域等不同因素的影響,不同人群對精神文化的需求各不相同,針對需求的差異性,博物館應該推出不同的資源內容,內容設計上要突出互動性和趣味性,體現寓教于樂的學習理念,以滿足多種人群的需求。博物館應加強與學校的合作,共同組建教育培訓基地,讓博物館成為學生了解我國乃至世界歷史的教育實踐平臺,豐富學習方式、擴充學習場景,培養學生自主探索的學習習慣(圖4)。此外,加強App開發設計,提供系列豐富多彩的線上游戲與互動活動,集娛樂與學習于一體,進一步激發觀眾的學習熱情,讓參觀博物館成為一種生活方式。

圖4 博物館研學

2.4 文創博物館,旅游產品帶回家

隨著人們文化品位的提高,人們對博物館的要求越來越高。一件小小的文創產品,濃縮了博物館的面貌和精神,暗含了對博物館的參觀記憶,早已超脫了工藝品本身的價值,更是蘊含豐富歷史積淀的文化商品(圖5)。打造文創博物館,可以起到弘揚民族文化、傳播精神價值的作用,因此文創要兼顧藝術價值和使用價值。博物館文創要迎合公眾需要,力求展示更多的文化,這樣博物館才更具有吸引力,即便人們不是每天都參觀博物館,也能每天見到和使用博物館的文創產品,無形之中加深了人們對博物館文化的理解和傳播,一定程度上起到了宣傳博物館的作用,也有助于傳播品牌、塑造形象。數字時代博物館文創產品的設計要依托互聯網、大數據、云計算等前沿信息技術,致力于博物館文創產品消費者與供給者之間更好地交互,實現文創產品與服務的優化升級,實現用戶與文創設計的文化互動體驗。

圖5 博物館文創區

2.5 品牌博物館,大力宣傳樹形象

打造鮮明的博物館品牌可以更直觀、更準確地呈現博物館面貌。傳統觀念認為,博物館具有科研、收藏、教育等功能,所以應該保持高冷的嚴肅感和學術性;但隨著社會大眾生活品質的提高,人們對博物館作為公共文化教育機構的需求越來越強烈,博物館不能只做文物的“保險庫”,還要當好公眾的“文化老師”。這就要求博物館揭開神秘面紗,走下“高冷神壇”,變得更加親民。讓文物“活”起來,博物館無疑要扛起第一任重擔。同時,博物館不能“千館一面”,不要追求形式上的大而全,展出的內容要突出地方特色,要融入地方優秀的傳統文化。這就需要博物館順應經濟社會發展和人民群眾的需求,解放思想、更新觀念、與時俱進,在通過加大投入、改善基礎設施、優化基地內部及周邊環境的同時,充分挖掘自身的宣傳、教育、文化、旅游、商業等資源,注重改革創新,拓展發展渠道,創新品牌形象推廣的形式,以品牌包裝、品牌亮相、品牌推廣擴大博物館的品牌影響力。

3 新時代博物館文物活化的新思考和路徑

欣然逢盛世,勇毅擔使命,作為新時代的文博人,我們如何回應歷史使命、書寫時代答卷是應做出的思考,不忘來時路、積極向未來是我們給出的答案。面對新時代、新形勢、新要求,我們唯有堅定文化自信、弘揚中華文化,積極投身建設文化強國,才能在借鑒歷史中探索前沿,在解放思想中闊步前行,不斷豐富推進博物館發展的理論與實踐經驗,讓博物館煥發新時代的生機活力,從而成為中華文化的保護者、弘揚者、傳播者和踐行者。

3.1 優化基礎設施,做延長文物生命的保護者

基礎設施建設是否齊全、是否便民,是游客評價博物館的重要標準之一。博物館環境舒適、硬件設施配備完善,能直接提高游客的參觀滿意度。配備母嬰室、特殊群體專用洗手間、無障礙通道、盲人閱讀器等這些細節的完善可以大幅提升服務水平(圖6)。硬件提升的同時不應忽視軟件設施的重要性,這更體現博物館服務的細節是否過硬。博物館內的工作人員應加強職業技能培訓,從服務理念、專業知識等多方面入手,提升博物館軟實力。基礎設施的改善和管理理念的提升,既能擴大宣傳效應,吸引群眾參觀,又能普及文物知識,引導群眾增強保護文物的理念。

圖6 博物館無障礙通道

3.2 提高辦展水平,做展現中華文化的弘揚者

博物館長期以來的管理工作主要是對博物館內的各種展品進行保管和展示。新時代背景下,博物館跟隨時代腳步不斷發展變化,作為文博工作者,我們也要保持與時俱進的姿態,為博物館賦予更多新的時代價值。打造精品陳列,將其作為文化建設陣地,起到宣傳文物知識和傳統文化的作用,增強人民群眾的民族認同感和自豪感,這是博物館作為文化載體發揮文化傳播作用的重要體現,一座博物館就是最好的宣揚中華文化、展示中國形象的文化寶庫。

3.3 豐富宣傳手段,做講好中國故事的傳播者

一個博物館就是一所大學校。文物承載著燦爛文明,傳承著歷史文化,維系著民族精神,是增強文化自信的重要資源,是精神文明建設的深厚滋養。作為文化傳承的主要機構,博物館要充分發揮教化導向作用,發揮其在弘揚社會主義核心價值觀、增強人民群眾文化自信方面的重要作用。對外要在大力宣傳上下功夫,向人民群眾推廣宣傳博物館和文物故事;對內要在豐富自身上下功夫,規劃博物館的特色建設,向人民求教,了解人民的精神文化需求,有針對性地推出人民群眾喜聞樂見的展覽,讓博物館成為人民群眾補充文化營養的精神糧倉。

3.4 提升服務水平,做煥發文物生機的踐行者

博物館免費開放,迎納社會各界人士,不同人群的認知是不一樣的,這也標志著博物館已從以往服務精英文化向服務大眾文化轉變,故而需要博物館不斷拓展服務領域、方式和手段,提供更加人性化的服務設施和服務項目。當前,我國博物館的整體服務水平還有較大進步空間,面向公眾的服務細節化程度還不夠,服務范圍也較為局限。在面對不同的游客群體時,要有與之適配的服務內容,尤其是殘障人士、老人兒童、外國游客等特殊群體。同時,參觀群體不斷擴大,對博物館的配套需求也會相應增加,周邊的交通設施、配套服務等應納入博物館的規劃建設范圍,如是否有便于出行的公共交通、是否配套停車場、有無餐飲服務等。提供的服務越基礎、越實用,越有助于提高游客滿意度,從而讓游客專注于博物館游覽,全身心投入博物館參觀中,用心走進博物館、走近文物,傾聽歷史的聲音。

注釋

①徐衛民,李靜宜.從“探寶”到“尋知”:淺談傳媒中的文物活化[J].文博,2022(6):108-109.

②周潔.給文物活化一個支點:關于博物館文創開發的一些思考[J].藝術品鑒,2022(12):94-96.