基于BIM與3D GIS的大學數字校園系統設計與研究

常斐 薛婷 闞曉玉

(內江師范學院 四川 內江 641000)

為實現大學校園的數字化建設目標,提供給師生更多的便利教育、學習以及生活條件,科學設計基于BIM(Building Information Modeling)與3D GIS的大學數字校園系統具有極為重要的現實意義。BIM技術追求精細化表達,而3D GIS(3D Geographic Information System)技術則側重于快速大場景顯示,二者結合應用下所設計出的大學數字校園系統,從實際應用情況來看,大場景與精細化可共存且能夠保證應用的流暢性,實現了模型與場景的深度融合,將數字校園的建設效果與用戶體驗進一步提升,奠定了大學數字化校園持續性發展的堅實基礎。

1 BIM技術與3D GIS技術概述

1.1 BIM技術

BIM技術,即建筑信息模型,兼具模擬性、數字化、可視化、可操作性、優化性等多種特點,因而在多個工程領域中得到了廣泛應用。但目前國際中尚未對其做出統一定義,要想更好地發揮該技術的作用,需在建筑生命全周期內各階段在BIM中采取添加、提取、修改以及更新信息等方式實現各項目參與方職責。現階段,該技術的應用得到了推廣且應用水平較高[1-2]。

1.2 GIS技術

地理信息系統(Geographic Information System,GIS),借助計算機硬件系統與軟件系統有效采集、保存、管理、運算和分析整個部分地球空間相關地理分布數據,并具有顯示與描述的功能,屬于系統化技術系統。而3D GIS 則是基于三維數據模型形成的地理信息系統,由數據結構至空間查詢、模型構建分析,在技術與理論等方面均比二維地理信息系統復雜。3D GIS能夠獲取準確度較高的地理位置信息,在水利、交通、地質與旅游等諸多領域,但尚未定位建筑物內部信息。

1.3 BIM技術融合3D GIS的必要性

BIM 模型中含括諸多建筑信息且具有較高精細度,所以需要較長的可視化預處理時間,因而被廣泛用于建筑工程的內部信息管理。3D GIS技術則多應用于宏觀空間管理,含括信息僅為地球表層空間地理信息,精細度不高。兩種技術在不同應用領域均具有一定優勢,且在某些方面可以充分發揮互補作用。融合以上兩種技術的應用空間廣闊,包括校園信息化建設、建筑分析、城市規劃、環境模擬、建筑運維可視化等,均能充分發揮兩者的宏觀優勢與微觀優勢。

2 基于3D GIS技術構建校園場景具體方法

2.1 校園影像

通過航空攝影和下載校園遙感影像相結合,得到的影像利用ArcMap 軟件將影像與校園原始CAD 圖進行配準,從而讓影像坐標和校園建筑CAD 坐標相匹配[3],配準完成后將文件導入GIS 平臺,對其進行整體管理與配準,通過處理后的校園影像便可以在專用地圖上顯示。

2.2 高程模型

校園的地形狀態高低起伏,要想在模擬地球上顯示真實的地形狀態,需要高程數據信息。本文通過無人機配合實時動態技術(Real Time Kinematic,RTK)進行校園高程數據的測量和采集,隨后將測量得到的數據進行處理,使這些零散的高程點成為一個矢量面,進而生成地形文件[4],再將文件應用于虛擬地球中進行數據配置與管理,最終形成和校園真實地形一致的數字高程模型。

2.3 兩者融合

大學校園的影像在反映真實地形后,應將地形空間參考作為構建管線與建筑模型的參考條件,以確保模型可貼合地形,從而有效避免建筑在空間中位置錯亂的情況。在影像與高程建立完畢后,為更好地表達建筑物等地上地下的空間位置關系,可在GIS 平臺中對影像進行透明度調整,方便設計人員對管線位置進行確定,同時方便維護人員對管線進行日常運行監測。

3 基于BIM技術數字校園模型構建方法

3.1 建筑物模型構建

建筑物模型通通常用BIM軟件創建,本文采用Revit軟件對大學校園某建筑進行建模。由于建筑物較大且專業較多,因此采用中心協同方式進行,可于新建項目后完成中心樣板文件的創建,為專業間相互協同提供高效、便捷的條件[5]。土建專業進行基礎、柱、梁、板等結構,墻、門窗、樓梯、欄桿、裝飾裝修等建筑與裝飾,以及臺階、散水、坡道等零星構件的模型建立,安裝專業完成電氣、給排水、暖通等模型的建立,值得注意的是,在建模過程中各專業設計人員需要適時協調,避免各專業間模型碰撞的出現。在建模過程中若沒有族文件,需要自己單獨建立,并保存便于后期使用。

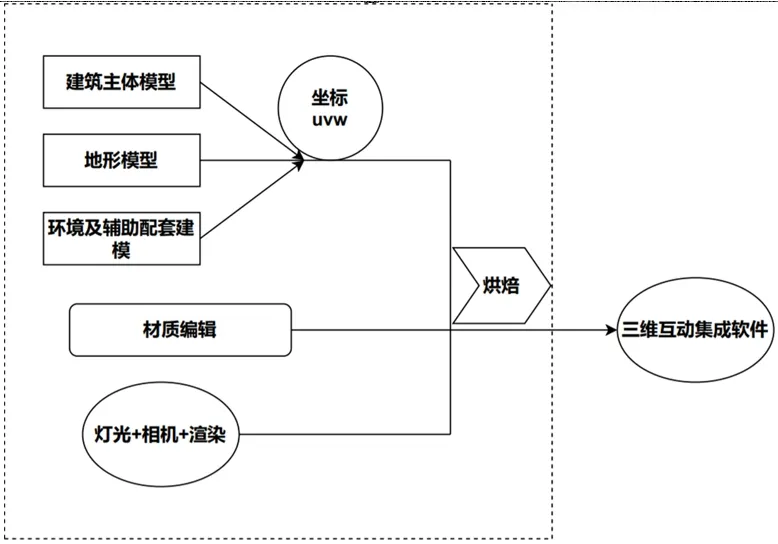

為了讓建筑物呈現的效果更好,首先,可以采用3D Max進行模型渲染,對于其他未使用Revit建模的建筑,同樣可以采用3D Max 進行快速建模,可以利用建筑物CAD 導入軟件,進行實體的拉伸,得到簡單的三維模型[6]。其次,通過軟件中的細節處理工具,完成建筑的細節調整,得到初步的建筑模型。最后,對材質進行附著,為了更為真實地展現模型的效果,還可以對其進行貼圖等方法。將模型細節處理好后,可以對其進行渲染,促使所形成三維模型能夠將建筑外觀予以真實還原與反映。圖1為3D Max建筑物建模的流程圖。

圖1 3D Max建筑物建模流程圖

3.2 校園環境模型構建

以某大學數字校園項目為例,校園內的場地綠化、人工湖、花園、運動場地、道路等面域要素,可以利用Revit建模軟件中的場地命令進行面域分割,對分割的面域進行材質編輯,從而完成所需要素的生成。對于體育設施、公園小品、假山、小橋、指示牌等點狀要素,可以利用GIS 模型庫或Revit 模型庫中的預設模型,當模型庫中未找到合適的構件時,則需要建族的形式自主建立,最終完成點式模型構件的創建[7]。對于一些缺少的特殊的構筑物,需要額外建模,可以采用Revit 軟件體量模型,快速建立模型外輪廓,并附著墻體、屋面、幕墻等,編輯其材質讓模型展示的更為真實。也可以采用3D Max軟件以多邊形與貼圖結合使用的方法進行建模。完成建模后需要模型和校園真實的環境進行一一核查,確保所建立的三維校園模型的真實性。

3.3 地下管線建模

3.3.1 地下管線信息提取

由于地下管線已經隱蔽,因此需要CAD圖紙和管線探測儀相結合,獲得真實的管線材質、管徑、位置等屬性信息。

3.3.2 地下管線的建模

利用Revit MEP 機電設計軟件,按規范進行命名,并將提取的屬性信息賦予各構件,在繪制的過程中注意管線的地下位置和空間避讓,同時注意地下管線和地上管線連接處等細節處理,從而完成地下管線的模型建立。

3.3.3 地下管線的管理

地下管線模型創建完成后,需要展開對管線數據的管理與校園數字平臺配置工作,對本項目映射文件予以更改后與數據庫相連接,建立地理數據庫后,完成所有管網的三維成圖工作。

4 BIM技術融合3D GIS技術的實現路徑

4.1 結合過程

4.1.1 BIM模型導入GIS系統

目前,國內外BIM軟件與GIS并不兼容,因此數據導入GIS系統較為困難。但是可以借助一些二次開發插件,如SuperMap Export 插件。以插件的形式,導出SuperMap GIS直接支持的數據格式。但BIM的數據要和GIS中數據匹配,需要選擇合適的坐標系,讓BIM模型的位置信息和GIS中的坐標系相吻合。

4.1.2 模型數據編譯

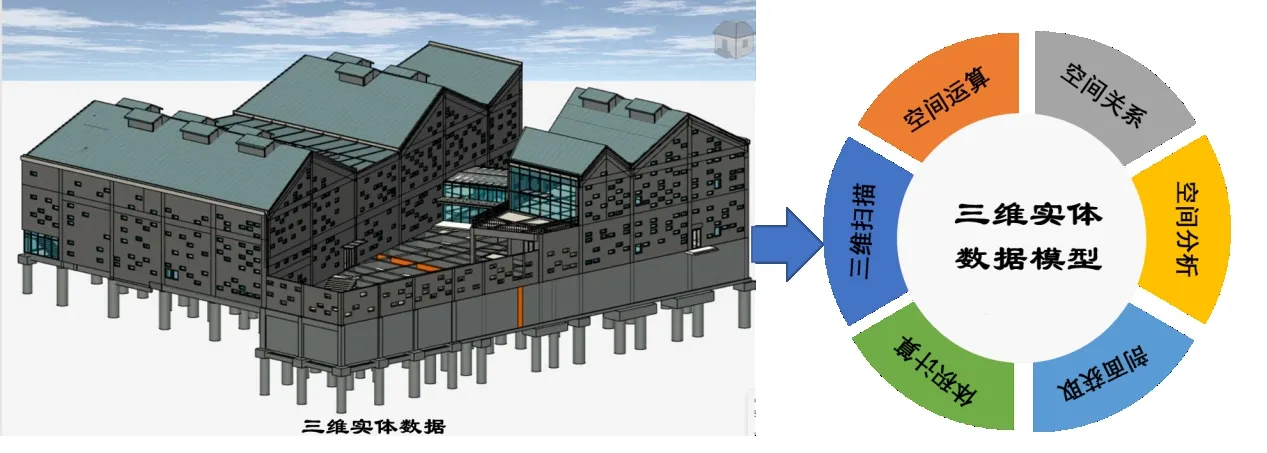

發布模型數據離不開變換、編譯以及搜索的過程,發布期間會將所處階段的名稱與進度予以顯示[8]。在當前階段結束后,會將錯誤信息進行展示,基于編譯功能對錯誤信息進行刷新。編譯發布期間應選擇使用加密鎖,并在發布模型文件完成后進行模型文件的數據管理與配置,即可獲得完整的數字建筑模型。三維實體數據模型的構建要點圖示如圖2所示。

圖2 三維實體數據模型的構建要點圖示

4.2 數字校園效果分析

4.2.1 校園地上場景效果分析

校園建筑地上場景包括建筑物、構筑物、道路、湖泊、地形狀態等,其建筑物和構筑物的內部結構、水電管線、內部裝修、外部裝飾等都可以全方位展示。而以往的數字校園項目,僅僅是建筑物外部結構和裝飾的展示,但內部結構卻常常被忽視[9]。而在BIM 技術和3D GIS 技術應用于數字校園后,真正實現了建筑物的內外結合、地上地下一體,促使數字化校園具有一體化集成共享的特點,為教師和學生使用校園場景和校園管理提供了諸多便利條件。數字校園三維場景不僅可瀏覽和漫游外部場景,同時還可以在建筑物內部進行三維瀏覽和漫游,使日照情況、設施配套、凈空分析、建筑運行情況等全方位展示在面前。

4.2.2 校園地下場景效果分析

校園地下場景多為管網,而地下管網屬于隱蔽工程,不能直接觀測到其運行狀況,同時也較難探測。因此一旦發生事故,很難及時展開維護,從而導致周圍乃至整個校園無法正常運行。而地下管線錯綜復雜,只能通過管線探測工具和CAD圖紙相結合,運用BIM軟件建立三維模型,實現地下管線三維可視化,同時可以結合應變傳感器檢測管線的運行情況,如發生管網故障,即可在管網可視化系統的應用條件下,對事故產生的位置予以快速定位,避免影響到其他管線和建筑,將事故所帶來的損失降到最低,節約運維成本。例如:BIM 技術與3D GIS 技術引入大學數字校園系統后,電力、給排水、燃氣、暖通等管線,皆具備了數字化綜合管理的條件,三維可視化的圖像,將不同管線以不同顏色作為區分,使錯綜復雜的管線走向更為明確,各個交叉點、分支點、管線間距等信息一覽無余。地下管線三維可視化圖示如圖3所示。

圖3 地下管線三維可視化圖示

4.3 功能實現效果

4.3.1 數字校園瀏覽

用戶可通過手機、電腦、VR 等終端對數字校園各場景進行全方位的瀏覽,根據實際需要進行漫游、查看、視頻錄制等功能應用[10];同時可以對隱蔽部位,如地下管線、重要節點等進行查看,通過透明度的設置可以更好地反映其與相關構件的空間位置關系。

4.3.2 構件信息查詢

(1)地上場景查詢:其信息查詢功能可對其屬性、模型以及路徑等進行查詢,并可識別三維場景中的建筑物,查詢界面將會將建筑物用途等信息予以全面展現。(2)地下場景信息查詢:則主要針對地下管網,可對其管徑、材質、空間位置等信息進行查詢。用戶也可通過此功能定位某條管線,并以標識顏色等方法用以將管線的走向予以凸顯[11]。

4.3.3 構件信息統計

地上場景統計可對房間、道路、園林綠化、建筑物權屬信息進行統計,并基于輸入不同條件在短時間內找出符合條件的建筑物,為學校提供方便管理條件;地下管線的統計則主要為管線權屬、管徑分類等信息[12]。根據深埋于地下的管線特點,管理人員可利用數字校園系統對管線屬性數據進行統計和分析,可在運維中實時調用管線信息。

4.3.4 校園設施精細化管控

通過模型與傳感設備的結合,可以對校園建筑的運行情況、師生使用習慣、日照情況等進行分析,并對校園設施的使用情況、重點部位進行實時檢測,分析和搜集相關數據,最終形成常態化的智能高效、低碳環保、成本節約的數字校園設施精細化管控的范式。

5 結語

綜上所述,通過使用BIM 建模軟件可實現數字校園的三維建模,并通過將BIM 技術與3D GIS 技術相融合,構建出相應的數字校園系統,進而實現一體化數字校園建設目標。從BIM技術與3D GIS技術結合的實際使用情況來看,其可為大學數字校園系統設計提供創新思路,為大學校園建筑的運維提供新路徑,具有較為廣泛的市場前景,促使所建立的數字校園更為智能化與人性化,為實現升華數字校園的目標奠定堅實基礎。