我國構建新型電力系統實現路徑分析

魏景東,郭雁珩,艾 琳,邱 辰

(水電水利規劃設計總院,北京 100120)

0 引 言

2020年9月,習近平總書記作出“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”的重大宣示[1-3],同年12月,明確提出到2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右,風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億kW以上[4]。2021年3月,習近平總書記在中央財經委員會第九次會議上提出,構建以新能源為主體的新型電力系統[5]。2022年10月,黨的二十大報告明確提出,積極穩妥推進碳達峰碳中和,深入推進能源革命,加快規劃建設新型能源體系[6]。2023年7月,中央全面深化改革委員會第二次會議提出,要科學合理設計新型電力系統建設路徑,在新能源安全可靠替代的基礎上,有計劃分步驟逐步降低傳統能源比重[7]。

新型電力系統作為新型能源體系的重要組成部分,是推動可再生能源大規模、高比例、市場化、高質量發展的根本保證[8],是保障能源安全可靠供應的必然要求,是確保如期實現碳達峰碳中和目標的重要支撐。為助力經濟社會綠色低碳發展,新型電力系統需具備4個方面的核心特征:

(1)電源側高比例新能源廣泛接入。以風電、光伏發電為代表的可再生能源比重將不斷增加,智能靈活、友好利用、高效環保的新能源發電廣泛接入,并逐步占據主導地位成為主要能源形式,這將是新型電力系統的核心特征。

(2)電網側高彈性電網靈活可靠配置資源。需建設包含省級互聯電網、省內超高壓輸電網、主動配電網與微電網等多層級電網協同互動的物理網架,基于“大云物移智鏈”等數字技術、電力電子技術,構建省級電網協同、數據驅動、智能決策的新一代調度體系,解決高比例新能源接入條件下電力系統的強不確定性與脆弱性問題,充分發揮高彈性電網資源配置能力。

(3)負荷側高標準電氣化負荷多元互動。電氣化水平持續提升,電能逐步成為最主要的終端能源消費品種。用電負荷多元化,電力生產與消費結合的新模式持續改變電力服務形態,需求側響應、虛擬電廠和分布式交易以及定制化服務、電力大數據增值服務等不斷發展。

(4)儲能側高比例抽水蓄能和新型儲能不斷提升電力系統靈活性。為實現新能源的高比例消納,需大力提升儲能調節規模,充分發揮抽水蓄能在新型電力系統輸電主網的優勢地位,以及新型儲能在主動配網的支撐作用,合理安排建設布局,推動新能源與儲能等調節性電源協同發展。

依據上述特征判斷,我國新型電力系統還處在初級階段,有必要對其實施路徑進行深入分析,為新型電力系統和新型能源體系建設、助力碳達峰碳中和目標如期實現提供有益參考。

1 傳統電力系統現狀及面臨的挑戰

1.1 電力系統發展現狀

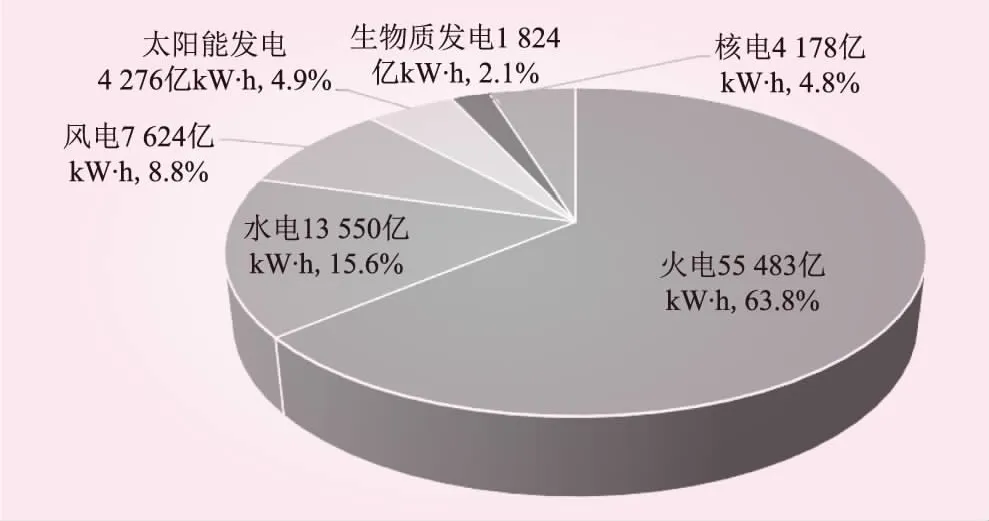

新中國成立以來,我國電力工業發生了翻天覆地的變化,有力保障了全社會用電需求,為經濟社會高速發展貢獻了重要力量。在國家碳達峰碳中和、構建新型能源體系等新形勢新要求下,傳統電力系統亟待升級、重構。在電源側,火電仍是發電裝機和電量供應的主體。截至2022年底,全國火電總裝機容量為12.9億kW,占全口徑發電總裝機容量的50.4%,仍為裝機容量最大的電源。2022年全國火電總發電量5.55萬億kW·h,占全口徑總發電量的63.8%,發電量穩居各類電源之首。在電網側,電網建設更多側重輸電主網,依托特高壓實現電能的大容量、遠距離傳輸,配電網尤其是農村配電網亟待升級完善。在負荷側,終端用戶電能替代比例有待提高,需求側靈活性資源尚需深入挖掘。2021年,全國電能占終端能源消費比重約26.9%,低于全球發達國家水平[9]。在儲能側,以抽水蓄能、新型儲能為代表的靈活調節電源容量亟待提升,截至2022年底,抽水蓄能和新型儲能裝機占全口徑發電總裝機容量的比例僅為2.3%左右[10],遠低于美國、德國、日本等主要發達國家的平均水平。2022年各類電源發電量及占比見圖1。

圖1 2022年各類電源發電量及占比

1.2 新形勢下面臨的挑戰

大力發展風光等可再生能源是推動能源綠色低碳轉型的重要舉措,未來可再生能源將同時成為裝機和電量供應主體。但由于風光發電的間歇性、波動性,隨著其在電網滲透率不斷提高,傳統電力系統面臨2大核心挑戰:

(1)高比例新能源并網下以交流特高壓為依托的全國(或大范圍)同步電網運行面臨高風險。未來海量以電力電子為基礎的風光新能源發電設備將分散式接入電網,這些低慣性甚至零慣性的電力電子設備將導致整個電力系統的轉動慣量急劇降低,大范圍同步電網運行將面臨高風險,可能無法滿足供電可靠性要求。

(2)傳統電力系統尚未形成強大的源網荷儲協調互動能力,難以應對高比例新能源并網消納問題。以火電為主體的傳統電力系統可通過實時調整電源出力滿足波動的電力系統負荷需求,即“源隨荷動”模式。隨著間歇性的風光電源逐步成為電源主體,源荷雙側均具有不確定性,亟需打造基于源網荷儲強大調節能力的“源荷互動”模式,以促進新能源的高效開發利用。

2 構建新型電力系統實現路徑分析

2.1 電網分區分而治之

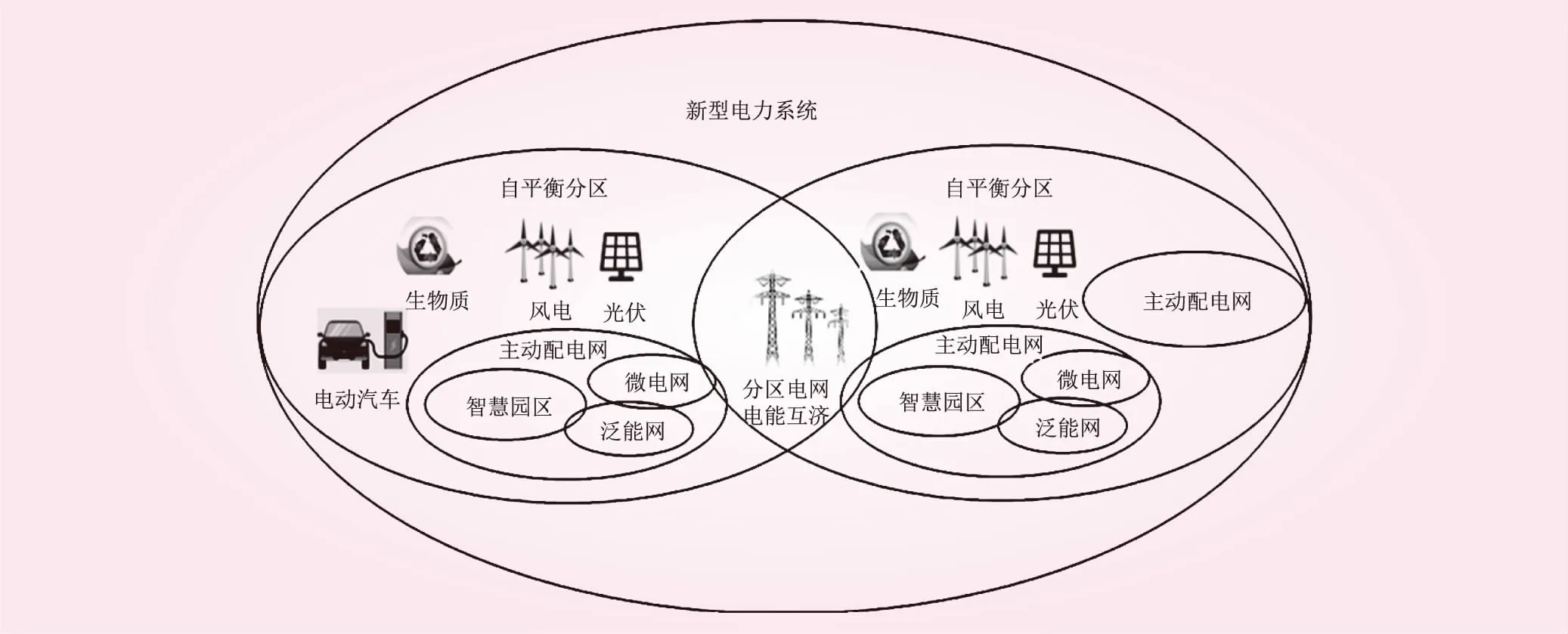

為應對高比例新能源、高電力電子化、低轉動慣量對電力系統造成的挑戰,電力系統發展很難延續傳統的大電網模式。需轉變發展理念,有效解決高比例新能源并網與電網協同發展問題。最佳的辦法是優化電網分區規模,縮小同步電網運行范圍,實行分而治之方針。每個分區電網優先在內部電力電量自平衡,最大限度實現新能源發電的就地消納,而后通過各分區電網的電能互濟實現整體平衡。新型電力系統形態見圖2。

圖2 新型電力系統形態示意

電網分區后具有3個方面的優勢:一是,可使高比例新能源并網下電力系統同步運行問題簡單化,降低平抑新能源發電保障電力可靠供應的治理成本;二是,有利于因地制宜大規模開發風光新能源發電,促進新能源就地消納,精準施策推動能源清潔低碳轉型;三是,有利于有效限制電力系統事故影響范圍,避免引起連鎖反應,最大程度上降低可能發生的經濟損失。

具體實施層面,可以省級電網為基本分區平衡單元,將構建新型電力系統的責任分散并壓實給各省。每個省級電網應在盡可能提高可再生能源自給率的同時,因地制宜,應對高比例新能源、高電力電子化、低轉動慣量對新型電力系統造成的挑戰,確保電網安全穩定。我國電網本來就以省為實體,實行分而治之方針,有良好的現實基礎。只要實事求是,尊重客觀規律,各自都能創造出符合實際、具有本地特色的能源綠色低碳轉型模式。

2.2 源網荷儲協調互動

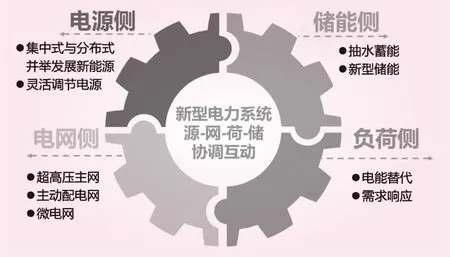

為更好利用具有高隨機性的風光新能源發電,在分區自治的電網內部,需要整合電源側、電網側、負荷側以及儲能側等電力系統各環節的靈活資源形成合力。充分發揮水電、靈活性改造后的火電等靈活調節電源,超高壓主網、主動配電網和微電網構建的堅強智能電網,電能替代、需求效應等負荷側新能源消納手段,抽水蓄能與新型儲能等優勢資源,推動源網荷儲協調互動,全方位、立體化優化資源。因地制宜、集中與分布式并舉實現風光新能源的友好利用,構建清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開放互動的新型電力系統。新型電力系統源網荷儲協調互動見圖3。

圖3 新型電力系統源網荷儲協調互動示意

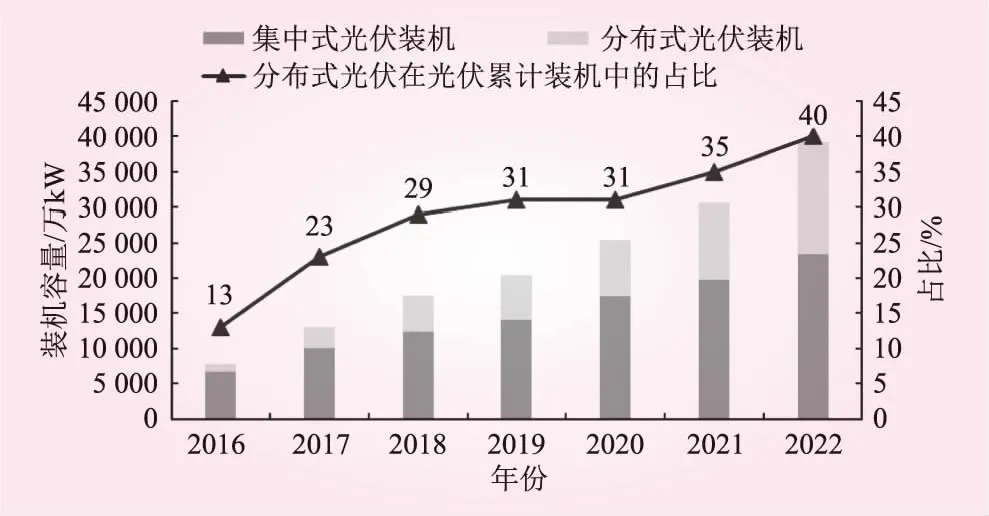

(1)集中與分布式并舉大規模發展新能源,是新型電力系統電源側發展的必然選擇。要結合《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出的九大清潔能源基地和五大海上風電基地[11],沙戈荒大基地[12],流域水風光一體化基地[13]等的建設,充分利用我國的可再生能源富集區資源,集中式建設風光電站。結合鄉村振興戰略啟動“千鄉萬村馭風”和“千鄉萬村沐光”行動[14],積極推進分布式風電、光伏發電的建設。數據顯示,分布式發展后勁更足、趨勢更加猛烈,是構建以新能源為主體的新型電力系統電源側發展的主要抓手。截至2022年底,全國分布式光伏累計裝機突破1.5億kW,占光伏發電裝機的40%[15]。2022年,全國分布式光伏新增裝機5 111萬kW,連續2年超過集中式光伏電站,占光伏發電新增裝機的58%。2016年~2022年分布式光伏累計裝機變化趨勢見圖4。

圖4 2016年~2022年分布式光伏累計裝機變化趨勢

(2)在當前超高壓輸電主網基礎上,以主動配電網和微電網為核心的高彈性電網要成為新型電力系統電網側建設的主旋律。為應對高比例分布式新能源并網消納挑戰,現有配電網必須進行革命性的升級換代,同時推動園區級或戶用微電網建設。利用包含分布式新能源發電、分布式新型儲能以及靈活電力負荷等關鍵設備的微電網或多個微電網構建的主動配電網,可以首先在配電網分布式新能源接入節點平滑新能源間歇性出力,提升分布式新能源的并網容量和消納水平。通過主動配電網的網架重構可以依托分布式新能源和負荷的時空互補特性,在更大的時間、空間范圍內優化分布式新能源運行提升消納水平。同時,主動配電網和微電網還可以在極端自然災害下對電網進行孤島分區運行,實現自然災害下用電負荷的不間斷供電,提升新型電力系統供電可靠性與新型電力系統電網彈性。

(3)用戶側要充分挖掘各類靈活性資源,實施更加深入的需求響應以及電能替代計劃。用戶側具有各種類型的分布式資源,居民用戶的電動汽車、用戶自建的分布式儲能設備、家用洗碗機、空調;商業用戶的暖通系統、冷庫與冰箱系統;工業用戶自建的分布式源儲設備、工業生產負荷的工序都是靈活性資源。要充分挖掘這些靈活性資源,依托虛擬發電廠等新型技術構建各類負荷聚合商、各類分布式儲能聚合商,在良好的政策支持下實施透徹全面的需求響應計劃。同時,大力推動電能替代戰略,進一步提升風光新能源的利用空間,參照傳統以火電為主的電力系統發電出力跟隨負荷變化的源隨荷動模式,打造基于需求響應計劃的電力負荷用電跟隨以新能源為主的電源出力變化的隨源動新業態。

(4)加快推動大型抽水蓄能電站和新型儲能電站建設。儲能是保障電力系統安全穩定運行,實現高比例新能源消納的重要措施。建設新型電力系統,要大力發展抽水蓄能電站,在分區自治電網超高壓主網貢獻強有力的調峰能力。同時,考慮到大型新型儲能電站運行的安全隱患以及儲能投建的經濟性問題,現階段新型電力系統中新型儲能的規劃和建設要以用戶側儲能為主,主要在主動配電網和微電網層級發揮平抑新能源出力波動的作用,在保障運行安全的前提下實現分布式新能源消納能力的提升。

通過新型電力系統在源網荷儲各環節的革命性升級及相互間充分的協調互動,新型電力系統將全方位、多角度優化電源側、電網側、用戶側以及儲能側的優勢資源,打造發電清潔低碳、電網智能靈活、用電靈活可控、儲能安全利用、電力安全穩定供應的新業態,推動建立清潔低碳、安全高效的新型能源體系。

3 多能網融合數字賦能助力新型電力系統建設

3.1 推動多能網融合,提升新能源消納空間

電氣熱冷多能網融合,即促進電力網、天然氣管網、冷/熱力管網等多能源網絡的耦合集成,構建綜合能源系統。在規劃、建設和運行等過程中,通過對能源的產生、傳輸與分配、轉換、存儲、消費等環節進行有機協調與優化后,形成的能源產供銷一體化系統(見圖5)。其核心優勢體現在:一是,提升能源的總體利用效率。多種能源載體通過耦合設備集成在一起,可實現能源的梯級利用,提升了能源的總體利用效率。二是,促進風光新能源高比例消納。天然氣系統的大規模存儲特性,電轉氣技術的出現為電力系統消納大規模可再生能源提供了新思路。通過棄風棄光電量驅動電轉氣機組電解水制氫,并經過甲烷化處理制造天然氣存儲起來,間接實現了電力的大規模存儲。等到負荷高峰時再將存儲的天然氣驅動燃氣機組發電,可以為電力系統提供調峰等輔助服務。從而實現大規模風光可再生能源的開發利用,提升電力系統靈活性,促進能源清潔低碳轉型。因此,推動多能網融合發展,是建設新型電力系統的助力棒、催化劑。

圖5 多能網融合綜合能源系統示意

3.2 提升數字化水平,保障電力系統安全穩定運行

數字電網是以云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能、區塊鏈等新一代數字技術為核心驅動力,以現代電力網絡與新一代信息網絡為基礎,不斷提高數字化、網絡化、智能化水平,而形成的新型電力生態系統。在電力生產環節,數字電網將顯著提升新能源發電的可觀、可控能力和消納利用水平。在電力供給環節,泛布全網的傳感終端將顯著提升電網透明化水平,全域覆蓋的信息通信網絡將支撐海量物聯終端形成廣泛連接,支撐實現系統層面電網狀態、設備狀態、管理狀態的全景透明。在電力消費環節,數字電網將構建起更加靈活和柔性的用戶能源配給平臺。隨著新能源逐漸成為電源主體,源隨荷動的傳統電力系統生產組織模式將發生根本性變化,在構建以新能源為主體的新型電力系統過程中,數字化是促進新能源消納、實現電網安全高效運行、助力負荷可控可調的戰略性抓手,需要重點加強建設。

4 結 語

建設以新能源為主體的新型電力系統是構建清潔低碳、安全高效新型能源體系的重要基礎,是實現碳達峰碳中和目標的關鍵舉措。本文較為詳細地分析了新型電力系統的實施路徑,落實到實際操作環節,可從以下4個方面著手:

(1)發展思路方面。一是,創新電力體制機制,推行“電網分區自治”的發展理念。以省級電網為基本分區平衡單元,盡可能實現新能源就地消納,內部自平衡后的功率盈余或缺額在省級分區平衡單元間進行電能互濟,實現最終的電能量平衡。二是,堅持系統觀念,推動新型電力系統源網荷儲協調互動。整合電力系統各環節的靈活資源,實現新能源高效利用。三是,加強基礎設施多能網融合頂層設計,在更廣闊的能源載體范疇內實現新能源發電的友好利用,提高新能源消納空間。

(2)開發建設方面。堅持集中與分布式并舉大力開發新能源,引導行業發展。提高抽水蓄能和新型儲能裝機容量,為高比例新能源發展保駕護航。大力發展智能配電網,在穩步發展超高壓輸電主網的基礎上,推動主動配電網和微電網建設,提升新型電力系統新能源就地消納能力以及應對極端自然災害的彈性。

(3)政策制度方面。完善財政支持政策,在“新能源+”項目、需求側資源建設方面給予適當財稅支持,促進分布式新能源和用戶側靈活性資源高速發展。健全綠色電力證書制度,以綠證消費市場驅動可再生能源開發建設,助力高質量躍升發展。完善價格機制,鼓勵新型儲能商業模式探索,積極推動共享儲能、移動儲能應急等新興商業模式發展,助力新型儲能投資建設。

(4)技術研發方面。加強先進的新能源發電預測及調度運行控制技術研發,提高新能源接入系統運行水平,保障電力系統安全穩定運行。突破新型儲能本體設計和運行控制技術瓶頸,提升新型儲能在新型電力系統中的運行安全性。加強電能替代技術攻關,促進電能替代提質增效,持續提升終端用戶電氣化水平。