巴西首顆衛星的曲折上天路

文/李嵩

巴西國土面積廣袤,位居南半球國家之首,礦產、土地、森林和水力資源十分豐富,尤其是覆蓋巴西國土面積40%的亞馬遜雨林,更是讓巴西的自然環境得天獨厚。但也正是由于有大面積交通斷絕、人跡罕至的原始雨林存在,巴西對自然資源的勘探與保護始終處于有心無力的境況之中,屢禁不絕的盜采盜伐使“地球之肺”遭到了嚴重的破壞。為了加強對自然資源的監測與保護,巴西政府謀劃了很多的方法,尤其是對航天技術邊利用邊開發的基本國策,使巴西走出了一條有別于其他國家的航天技術發展之路。這一點在巴西發射國產首顆應用衛星項目上,體現得尤為明顯。

起步:技術合作

巴西是最早開始進行航天技術規劃與研究的南半球國家之一。1961年,巴西就成立了由總統直接領導的國家航天活動委員會,專司負責制定航天發展規劃,目標是利用航天活動發展國民經濟與文化。最初負責巴西航天計劃具體實施的是兩個部門——國家空間研究所和航空部下屬的航空航天技術中心。

▲ 巴西國家空間研究所大門

▲ 巴西國家空間研究院的衛星地面接收天線

隨著20 世紀60 年代中后期巴西經濟的飛速發展,巴西航天部門開始利用來自歐美的技術援助與有限的預算來開展本國的航天活動。在位于東北部的海港城市納塔爾,巴西建成了國內第一個火箭發射場。在60 年代中期,以美國宇航局為首的歐美研究機構在這里興建了雷達遙測設備,并累計發射了數百枚探空火箭用來對赤道地區的高空大氣情況進行測量與研究。后來法國又在這里興建了大型跟蹤遙測設施,作為庫魯發射場的遙測站點使用。通過這樣的技術合作方式,巴西積累了探空火箭的研制與使用經驗,并發展出了本國的Sonda 系列探空火箭。從60 年代末到80 年代初,巴西相繼研發了4 個系列的Sonda探空火箭,最大射高從75 千米提高到了1000 千米,巴西由此逐漸掌握了小型全固體火箭的研制經驗。這樣的做法也同樣被應用到了衛星應用領域。

尷尬:有星無箭

巴西在1968 年制定了本國的衛星遙感應用計劃,利用從歐美國家購買的遙感數據結合本國的實地勘探與測量數據開始了衛星遙感相關領域的研究,并在歐美國家的技術支持下于1973 年在庫亞巴市建立了國內首個地面衛星數據跟蹤與接收站,接收美國遙感衛星與歐洲氣象衛星的數據,還建立了專門的衛星數據處理中心以及遍布各主要城市的數據分發中心,并很快形成了產業化應用體系。使用這些信息的用戶不僅限于本國的政府與研究部門,巴西的銀行也可以直接使用直觀的遙感數據來核查貸款是否確實用在核準的國土開發項目上。

作為南美的地區性大國,經由巴西接收處理的遙感與氣象信息也被銷售到周邊國家,用于地質災害與氣象預報等方面。良好的衛星應用產業化發展趨勢給了巴西政府在航天技術領域繼續投入的信心。巴西政府一方面加大力度派遣更多的專業技術人員到歐美國家學習實踐,另一方面開始嘗試用國產產品代替昂貴的歐美衛星地面設備。經過10 年的技術與實踐積累,加上持續向好的經濟形勢,巴西政府在1978 年推出了一份雄心勃勃的國產遙感衛星應用計劃,要在80年代建立全面擺脫西方技術束縛的國產衛星遙感應用系統,其中的重頭戲是用國產運載火箭發射國產衛星。

▲ 巴西在20 世紀80 年代開發的Sonda IV 運載火箭

▲ 巴西第三枚VLS 火箭在發射前進行最后檢測時發生爆炸,導致發射平臺倒塌

▲ 測試中的VLS 火箭

按照計劃,巴西建立遍布全國的近千個無人資源監測站點,這些監測站由太陽能供電,將對全國的森林、礦產、水力進行監測,并通過天線把采集到的數據實時發給低軌道上的數據采集衛星,數據采集衛星接收到這些數據后再轉發到地面站,完成“地-天-地”的數據采集-集中-轉發-處理過程。在兩顆數據采集衛星之后,還要分別發射1 顆對地觀測衛星和1顆氣象衛星,搭建覆蓋大半個拉丁美洲的完整的天地遙感系統。這套計劃完全是從需求牽引出發,以產業化發展為目標。有別于其他航天國家從試驗衛星開始逐步拓展應用領域的發展路線,巴西政府一開始便鼓勵國內民用企業參與到項目開發與應用中來。但是這一美好愿景被巴西極高的外債負債率以及高通脹打擊得體無完膚,巴西在80 年代出現了嚴重的經濟衰退,在航天技術領域的投入基本歸零,尤其是負責本國衛星發射的VLS 火箭項目,更是遭到了幾乎毀滅性的打擊,只有由歐美國家援助的國產衛星研制項目還能夠緩慢地推進。

1987 年,在法國的幫助下,巴西國家空間研究所的衛星總裝測試大樓竣工。第二年,巴西自行研制的第一代數據采集衛星SCD-1 在這里設計定型。衛星全重115 千克,采用小衛星常用的自旋穩定,主要設備就是一架旋轉反射鏡,用來在傾斜的近地圓形軌道上收集和轉發地面數據。由于本國運載火箭的研制進度已經嚴重滯后,無法滿足SCD-1 衛星的發射需求,所以新上臺的民選政府開始尋求從國際發射市場上來獲得發射資源。

▲ 落榜的蘇聯“宇宙-C”火箭

無奈:借箭發射

為了贏得這顆衛星的發射合同,美國和蘇聯在1990 年開始了激烈的競爭。美國參加競標的是軌道科學公司的“飛馬座”火箭。這是一款少見的空射型火箭,采用三級固體構型,由B-52 轟炸機運載到空中實施發射,所以“飛馬座”上裝有一副在其他火箭上看不到的單三角翼。“飛馬座”只能在美國本土發射,近地軌道運載能力400 千克,之前僅有兩次發射記錄,但美國政府提出了幫助巴西送航天員上天的優惠條件。蘇聯參加競標的是“宇宙-C”火箭,技術源自于成熟可靠的洲際彈道導彈,近地軌道載荷為800 千克。急需外匯的蘇聯政府不但承諾可以在巴西自己的發射場自主發射,并且還可以轉讓一直讓巴西航天部門眼饞的運載火箭技術,尤其是液體燃料火箭發動機技術,不可謂不貼心。特別是發射價格,還要比美國人低得多。

經過反復權衡,地緣政治因素最終壓過了經濟因素,巴西政府選擇與美國軌道科學公司簽署“飛馬座”火箭的發射合同,美國人則答應加入自己的一部分載荷來分攤發射費用。1993 年2 月9 日,一 架B-52 轟 炸機在美國佛羅里達州的軍用機場起飛,在13.3 千米的高空投放了“飛馬座”火箭。之后一級火箭點火開始爬升,最終將巴西SCD-1 衛星順利送入預定軌道。經過坎坷的發展之路,巴西的首顆衛星終于成為地球軌道上眾多人造地球衛星中的一員。而使用探空火箭技術改進而來的VLS 火箭在經歷了屢敗屢戰之后,至今依然沒有完成一次成功的發射。作為南美最強國家的巴西,只能目送以色列、伊朗、朝鮮、韓國等國家相繼邁過用本國火箭成功發射本國衛星的技術門檻,而自己仍在門外徘徊。

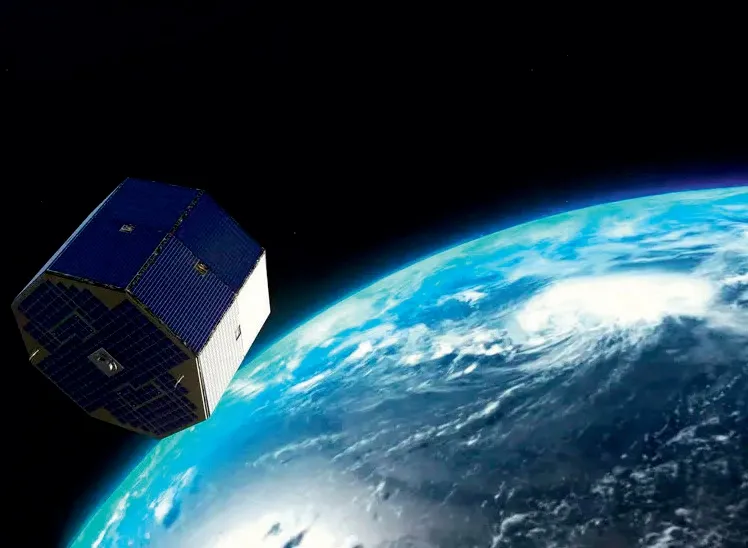

▲ 巴西SCD-1 衛星