首位“嗩吶博士”把嗩吶吹向世界

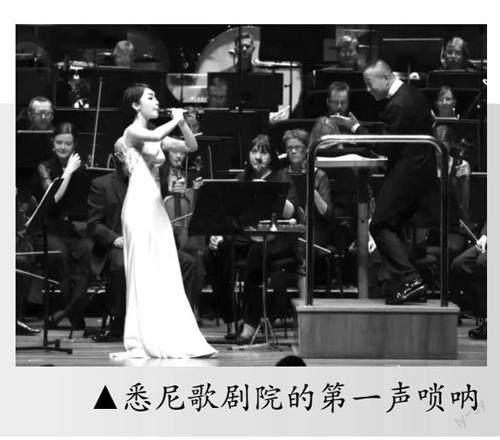

悉尼歌劇院的舞臺上,響起了公雞打鳴、母雞下蛋的聲音。這是經典名曲《百鳥朝鳳》全新編排后的小巧思,而后40秒不間斷的華彩段落吹奏中,百鳥和鳴、氣象萬千,整個墨爾本交響樂團為之靜默。惟妙惟肖的樂音,來自舞臺中央,身著簡約禮服的女孩手中的那支嗩吶。臺下觀眾驚異、捧腹、屏息,繼而掌聲雷動。“大家都說我們中國嗩吶去‘炸外國場子了”,傳統民樂與現代交響樂相融合,在社交平臺上一曲“出圈”。

這個女孩就是劉雯雯,她是劉氏嗩吶的第十三代傳人,中國第一位嗩吶博士,上海音樂學院民族音樂系的青年教師,迄今唯一一位登上悉尼歌劇院舞臺的嗩吶演奏家。

以下是劉雯雯的講述。

先吹60分鐘

“中國第一位嗩吶博士”成了我的一個標簽,我也接到過一些充滿質疑和好奇的追問:吹嗩吶也能取得這么高的學位?嗩吶博士的日常生活是什么樣子的?

2020年,嗩吶博士在全國招生,我的恩師劉英教授鼓勵我作為他的接班人,第一個去考。

嗩吶博士考試,其中的一個要求,就是要考生高質量地吹滿60分鐘。這一點特別困難。練嗩吶太消耗體力,吹嗩吶時,我從腳底到頭發絲都在出汗,毛孔全部打開,吹一小時至少能與快跑一小時相提并論。

沒有人告訴我該怎樣去撐住這60分鐘。我想到的方法就是“馬拉松式練習”,每天最少練10小時,這樣最開始的一小時我一定是技術和精神狀態最好的。事實證明,練就對了。

作為嗩吶專業里年輕的引領者,我必須花心血不斷往前走,用行動做學生的榜樣,決不能只靠講或者吃老本去教他們。嗩吶專業是很稀缺的,每年本科階段全國性招生只招兩三個人,能考進來的都是從小就練的。

為什么那么執著

我出身于嗩吶世家,父親是魯西南小銅嗩吶第七代傳人,母親家從明末清初開始傳授嗩吶技藝,她是嗩吶咔戲的第十二代傳人。我父母的兄弟姐妹都以吹嗩吶為生,但到我這一代,只有我在吹。

小時候學嗩吶的記憶不堪回首,爸媽都是內行,看我練沒練不用問,摸一下哨片是不是潮濕的就知道了。如果發現我沒練,他們就會一巴掌抽過來。

不能在家里練,媽媽就帶我出去,只要是在空曠的地方,她就讓我吹嗩吶。去了外地,我還在窯洞里吹過。我從5歲到參加中考,每天早晨四點半就被媽媽拎到附近的植物園練習吹嗩吶,夏天時,沒多大一會兒蚊蟲就來了。我一邊吹嗩吶,一邊看著手上的包變大,癢得我直哭。我媽說:“哭什么哭,等吹完再哭!”

起初,我不懂她為什么那么執著。其實我媽小時候非常喜歡吹嗩吶,但那時女孩在村里拋頭露面吹嗩吶,帶來的是同行霸凌式的不認可。十五六歲時,她不得不背井離鄉,帶著外婆給她的5塊錢,卷了床被子就逃到江蘇宿遷,去雜技團應聘。

雖然我媽那時候吹嗩吶很吃香,但要靠吹嗩吶養家糊口,便沒有錢和時間去高校進修。所以她一直懷揣著一個夢,希望有一天能夠站在一個高雅神圣的舞臺上吹奏,這個夢延續到了我身上。

和譚盾的情緣

2015年,我替師哥幫譚盾老師錄音,其中一部分是要求用嗩吶模仿鳥叫。譚盾老師很驚訝來者是個女孩子,而且還能吹出這么多花樣。他好奇地問我為什么要學嗩吶,我跟他講了我們家家族傳承的故事,譚盾老師當即決定重新做一版《百鳥朝鳳》。他說:“你帶著你的嗩吶,我帶著你,向全世界去講你們家族十三代的故事。”

譚盾老師從國際視角給了我許多建議,讓我受益終生。他告訴我,嗩吶跟交響樂合作,就是用外國人最熟悉的音樂載體來傳播中國音樂,所以我們不穿民族服裝,要穿最西式的禮裙,讓他們覺得跟我們沒有距離。“但你今天手里拿著的,是最有中國特色的樂器,你吹出來的,就是民間最傳統的音樂,你可以微笑著向觀眾示意,走得慢一點兒,優雅一點兒……”

2017年是農歷雞年,在籌備當年的澳大利亞新年音樂會演出時,我媽就拍手說咔戲可以學雞叫。咔戲是吹和聲帶發聲同步進行的民間絕活,我聽過她吹戲曲,可以模仿人的唱腔從樂器中發出,但從來沒有聽過用咔戲學雞叫。

我說:“這怎么能登上大雅之堂?”我媽說:“怎么不能?”然后就開始演示,她模仿得簡直太像了。我跟著她練好后,將錄像發給譚盾老師和作曲的關峽老師,他們如獲至寶。咔戲表演果真在舞臺上大放異彩,臺下觀眾都笑翻了,樂團成員也把我圍住,覺得這種樂器能發出這么多樣的聲音,真是不可思議。

我們的演出成為那幾天那座城市絕對的焦點,當時報紙的標題,寫的全都是:“今晚最亮的明星,就是劉雯雯。”

(摘自《南風窗》 祖曉謙/文)