無膜栽培下灌水量和行距對南疆棉花生長發育及產量的影響

張變兄,李玲*,郭子軒,曹娟,毛廷勇,萬素梅,翟云龍,宋敏,陳國棟

(1. 塔里木大學農學院,新疆 阿拉爾 843300;2. 伊犁師范大學生物與地理科學學院,新疆 伊寧 835000;3. 新疆生產建設兵團農業技術推廣總站,新疆 烏魯木齊 830011)

棉花是新疆的重要經濟支柱產業,新疆現已發展為國內最大的棉花生產基地,在國內占有重要地位。 大面積推廣使用地膜覆蓋技術,極大地促進了新疆的棉花生產,為新疆農業增產、農民增收提供了有力保障[1]。 但由于地膜使用量的持續增長,以及回收利用率較低,導致土壤的殘膜污染日益嚴重,也導致耕地質量逐年降低[2]。 目前新疆已經是全國最大的殘膜污染區域,根治殘膜污染事關農業可持續、健康發展。 中國工程院院士喻樹迅認為,采用無膜技術是根治棉花殘膜污染最直接和有效的途徑[3]。

南疆水資源短缺,農業用水量大,迫切需要提高農業灌溉水的利用效率。 為充分利用水資源和提高棉花水分生產率,大量研究聚焦于通過農藝措施(株行距配置、密度、水肥管理)調控來提高棉花水分利用效率[4]。 李志剛等[5]研究認為適宜的灌水量有利于棉花干物質積累,增加單株鈴數、單鈴重、衣分和產量;灌水量過大使得棉鈴成熟慢,產量不高[6-9],也不利于棉花的生殖生長。優化棉花密度和行距配置可以改善棉花冠層結構、光分布和群體光合生產力[10]。 廖凱等[11]研究認為,76 cm 等行距栽培模式下棉花分布和光能利用率優于(66+10) cm 寬窄行模式,能使棉花多結鈴,增產潛力大。 羅宏海等[12]研究發現,適宜的種植密度與行距配置下作物能保持較高的群體光合速率,利于產量的形成。

近年來包括本團隊在內的大量研究人員對南疆棉花無膜栽培理論與技術進行了有效探索,其中,無膜栽培下行距、灌水量單個因素對棉花生長及生理生態影響的研究較為常見,而關于灌水量和行距對無膜棉生長及產量的互作效應未見報道。 本試驗針對無膜栽培棉花灌溉制度及調控機制不明確這一問題,設置灌水量和種植行距兩因素試驗,研究無膜栽培條件下棉花生長發育和產量形成特征,為南疆棉花無地膜栽培制定科學的灌溉制度和優化栽培模式提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗于2021 年在新疆阿拉爾市塔里木大學(40°32'42″N,81°18'53″E)進行。 試驗地所處區域光熱資源豐富,全年平均日照時數3 031.2 h,最長的7 月份為306.8 h,最短的1 月份為202.5 h;年平均降水46.7 ~69.5 mm,年均蒸發量1 989.7 ~2 049.6 mm。 試驗地土壤為砂壤土,pH 值7.93,有機質含量10.59 g/kg、全氮1.72 mg/kg、有效磷29.66 mg/kg、速效鉀162.31 mg/kg。

1.2 試驗設計

選取無膜栽培表現較優的棉花品種中棉619為試材(中國農業科學院棉花研究所早熟棉課題組提供)。 試驗采用裂區設計,主處理設置兩種行距配置方式:76 cm 等行距模式(P1),株距5.5 cm;(66+10) cm 寬窄行模式(P2),株距10 cm。 副處理設置4 200 m3/hm2(W1)、5 100 m3/hm2(W2)、6 000 m3/hm2(W3)三種灌水量。 每處理重復3次。 灌溉方式為滴灌。 各小區裝有水閥式水表,對灌水量進行控制和記錄。 小區面積:6.75 m×13.00 m =87.75 m2。 春灌2 250 m3/hm2,播前施有機肥1 500 kg/km2(復合谷氨酸顆粒肥,含有機質18%、氮12%)、復合肥(N-P-K 為27-13-0)750 kg/km2、硫酸鉀鎂肥(含氧化鉀24%)300 kg/km2。于2021 年4 月18 日播種,生長期共計灌水10 次,每次滴灌時均進行追肥,共滴施尿素315 kg/hm2、棉花專用肥(N-P-K 為18-20-8)990 kg/hm2。 田間除草、化控等按正常管理,7 月12 日打頂,10 月23 日收獲。

1.3 測定項目及方法

1.3.1 棉花生長指標測定 每個小區選擇5 株連續的長勢均勻且具代表性的棉株進行標記,分別在苗期、蕾期、花期、鈴期定點定株測量株高,在初蕾期(PBS)、盛蕾期(FBS)、初花期(IFS)、盛花期(PFS)、鈴期(BS)、吐絮期(BOS)測量棉花莖粗和葉面積指數。

1.3.2 干物質測定 各處理選取生長均勻、有代表性的區域設置取樣點,棉花出苗后開始對不同時期的棉株進行取樣,每次選取3 株并根據根、莖、葉、花、蕾、鈴等不同部位分解樣品,105 ℃殺青30 min,80 ℃烘干至恒重后稱量。

1.3.3 產量及相關指標測定 吐絮后每小區收獲籽棉并曬干測產,軋花測定衣分。 每小區選取有代表性棉鈴50 個,曬干后稱重取平均值作為單鈴重,根據籽棉產量和單鈴重計算單位面積鈴數。

1.4 數據統計與分析

采用Microsoft Excel 2010 和Origin 2018 進行數據整理和作圖,用DPS 7.05 軟件進行方差分析,用LSD 法進行差異顯著性比較。

2 結果與分析

2.1 無膜栽培下不同處理對棉花生長發育的影響

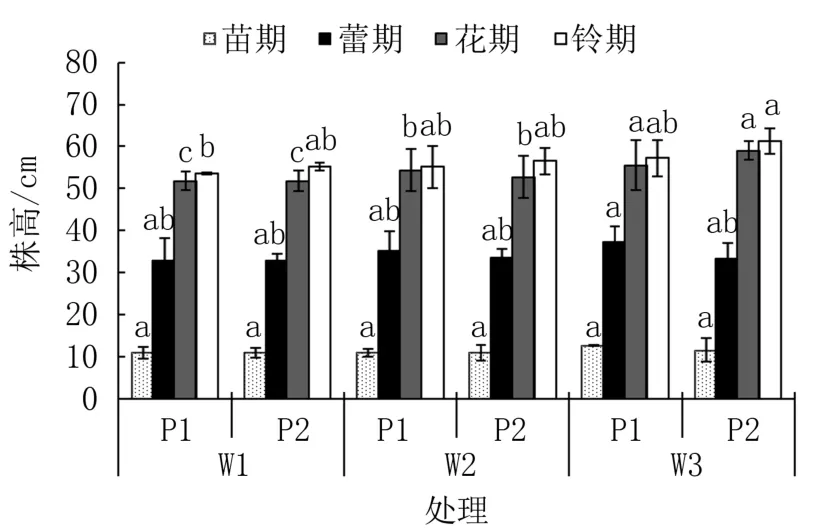

2.1.1 灌水量和行距對棉花株高的影響 株高能較好地反映棉花個體的生長發育狀況。 由圖1可以看出,P1 行距中W3 處理鈴期株高最高,為57.9 cm,較W2 和W1 處理分別高出4.72%和7.37%;P2 行距中W3 處理鈴期株高最高,為61.3 cm,較W2 和W1 處理分別高出7.83%和10.00%。同一行距處理下棉花株高隨灌水量增加呈上升趨勢,P1 和P2 行距下各灌水處理株高均表現為W3>W2>W1;同一灌水量下,鈴期株高均表現為P2 行距處理高于P1,W3 處理下P2 行距較P1 行距高出5.65%,W2 處理下P2 行距鈴期株高為56.5 cm,較P1 高出2.48%,W1 處理下P2 行距鈴期株高為56.7 cm,較P1 高出2.90%。 從對棉花株高的影響來看,各處理在花期之前未出現顯著性差異;鈴期時P2W3 處理的株高最高,為61.3 cm,顯著高于株高最低的P1W1 處理(53.1 cm),其他處理間差異不顯著。

圖1 灌水量和行距對無地膜棉花株高的影響

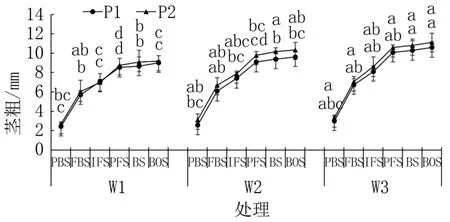

2.1.2 灌水量和行距對棉花莖粗的影響 無膜栽培條件下,各處理莖粗隨生育進程推進均呈持續增加趨勢,初蕾期至盛花期莖粗生長較快,盛花期至吐絮期生長較慢且逐漸趨于穩定(圖2)。 相同灌水量下,P2 處理的莖粗均大于P1,吐絮期P2行距中W1、W2、W3 處理的最終莖粗分別為9.28、10.50、10.98 mm,較P1 行距高2.57%~10.92%,表明行距對棉花莖粗有明顯影響。 不同灌水量對棉花莖粗的影響有一定差異,具體表現為W1 處理吐絮期莖粗平均值為9.06 mm,較W2 處理低10.93%,較W3 處理顯著低15.12%,表明水分虧缺導致棉株的莖變細。 綜合而言,吐絮期P1W1的莖粗值最小,為8.95 mm,P2W3 的莖粗值最大,為10.98 mm。

圖2 不同處理下無地膜棉花的莖粗變化

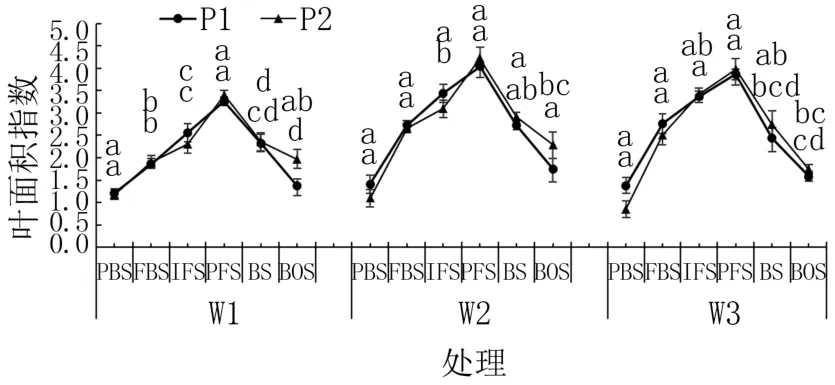

2.1.3 灌水量和行距對棉花葉面積指數的影響各處理葉面積指數(LAI)均隨生育進程的推進呈現先增后減的變化,至盛花期(PFS)達到最大值,此后棉株由營養生長為主轉向生殖生長為主,大量養分從葉片轉向棉鈴,LAI 表現為持續下降趨勢(圖3)。 初蕾期(PBS)至初花期(IFS)各處理LAI 均表現為P1>P2,初花期后表現為P2>P1。初花期后植株生長旺盛,株間競爭加強,受密度影響較大。 不同灌水量對棉花各生育時期LAI 的影響無顯著性差異,W1、W2、W3 處理下不同行距處理的最大LAI 平均值分別為3.25、4.19、3.86。 盛花期(PFS),同一行距不同灌水量處理下LAI 表現為W2>W3>W1,表明當灌水量達到一定量時LAI 達到最大,若灌水量繼續增加則LAI 會下降。

圖3 不同處理下無地膜棉花的LAI 變化

2.2 灌水量與行距對棉花干物質積累與分配的影響

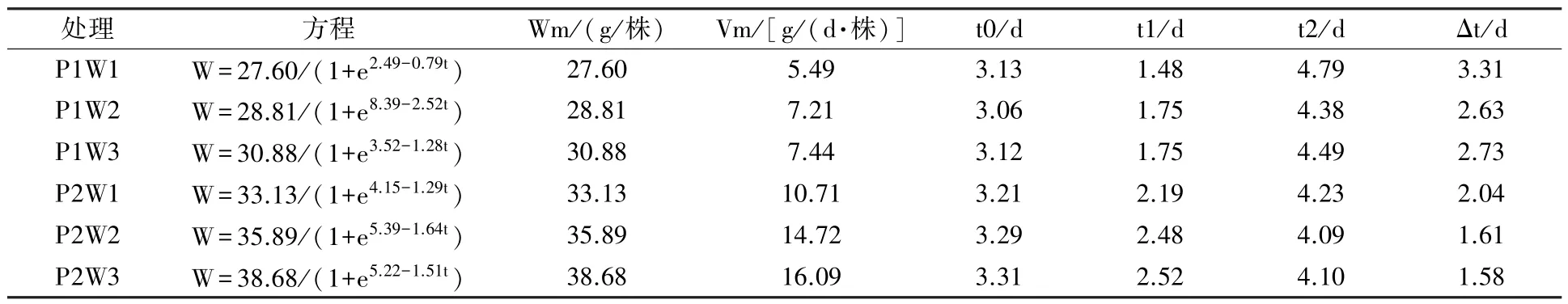

2.2.1 灌水量與行距對棉花營養器官干物質積累和分配的影響 各處理棉花營養器官干物質最大積累量(Wm)為27.60 ~38.68 g/株(表1),P2W3 處理的營養器官干物質積累量最大,P1W1處理最小。 相同行距下不同灌水量處理的干物質最大積累量表現為W1<W2<W3,相同灌水量下不同行距處理的干物質最大積累量表現為P1<P2。 各處理棉花單株營養器官干物質最大積累速率(Vm)為5.49~16.09 g/d,P2W3 處理的干物質最大積累速率最大,P1W1 處理最小。 同一行距下不同灌水量處理的干物質最大積累速率表現為W1<W2<W3,同一灌水量下不同行距處理的干物質最大積累速率表現為P1<P2。

表1 不同處理下無地膜棉花營養器官干物質積累的Logistic 模型及其特征值

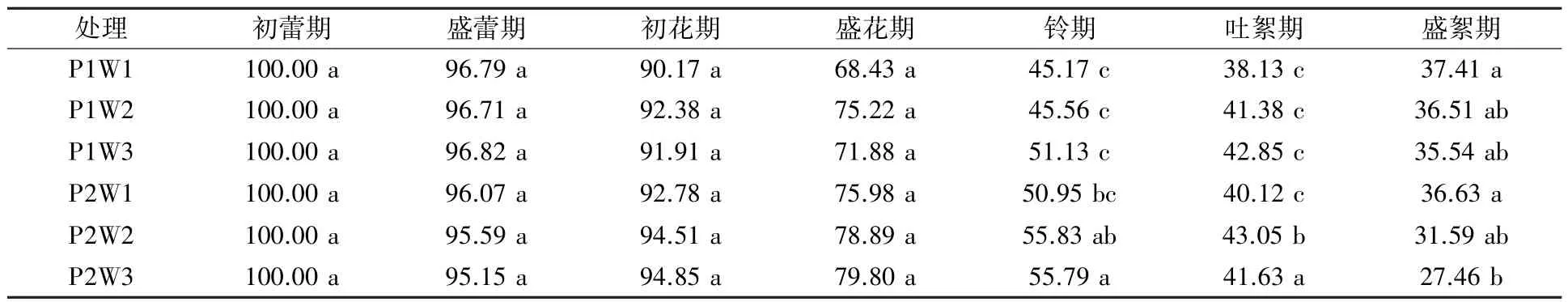

不同處理下棉株營養器官干物質分配系數不同(表2)。 隨著灌水量增大,棉花營養器官干物質分配比例在不同生育時期變化不一致。 盛花期前各處理對棉花營養器官干物質分配的影響較小,盛花期后不同處理的棉花營養器官干物質分配系數差異增大,行距處理組差異較明顯。 盛絮期,P1 行距下,W1 處理的營養器官干物質分配系數最大,為37.41%;P2 行距下,W1 處理的營養器官干物質分配系數最大,為36.63%,W3 處理的最小,為27.46%;相同灌水量下不同行距處理的營養器官干物質分配系數表現為P2<P1。

表2 不同處理下無地膜棉花不同生育時期營養器官干物質分配系數 %

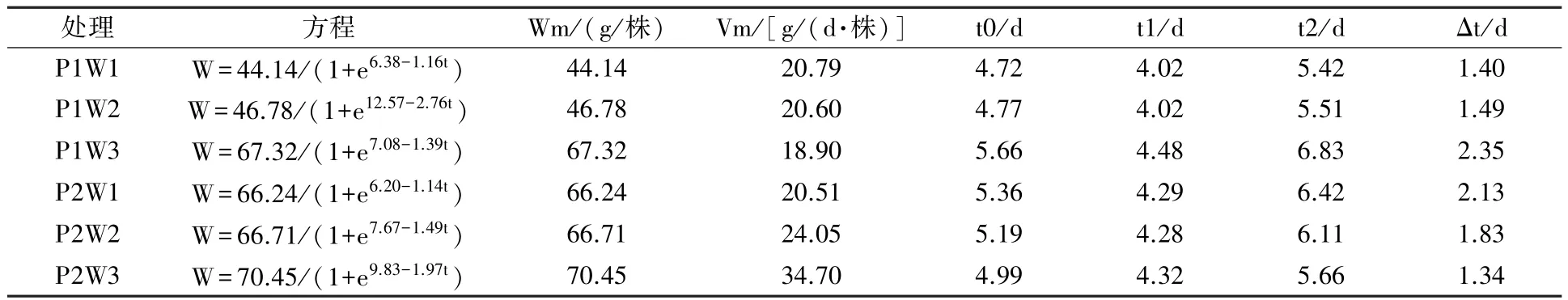

2.2.2 灌水量和行距對棉花生殖器官干物質積累和分配的影響 各處理棉花生殖器官干物質快速積累期起始時間(t1)為第4.02 ~4.48 天,快速積累期終止時間(t2)為第5.42 ~6.83 天(表3)。不同灌水量和行距處理下生殖器官干物質快速積累持續時間(Δt)在1.34 ~2.35 d,P1 行距下W3灌水量處理的干物質快速積累持續時間最長,P2行距下W3 灌水量處理的最短;P1 行距下不同灌水量處理的干物質快速積累持續時間表現為W1<W2<W3,P2 行距下則相反。

表3 不同處理下無地膜棉花生殖器官干物質積累的Logistic 模型及其特征值

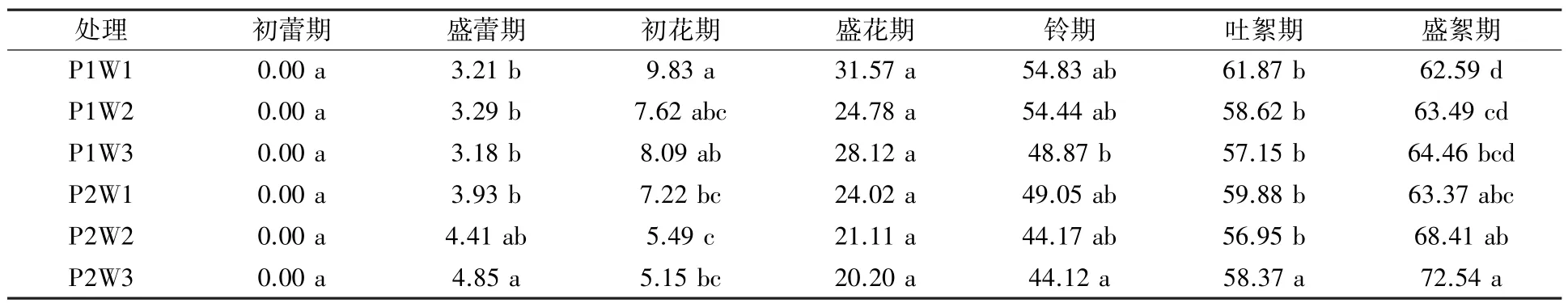

不同灌水量和行距處理的生殖器官干物質分配系數存在差異(表4)。 盛絮期,相同灌水量下P1、P2 行距處理的生殖器官干物質分配系數差異顯著。 P1 行距下W3 處理的干物質分配系數最大(64.46%);P2 行距下W3 處理的干物質分配系數最大(72.54%),W1 處理最小(63.37%)。 相同行距下不同灌水處理間的生殖器官干物質分配系數表現為W1<W2<W3,相同灌水量下不同行距處理間表現為P1<P2。

表4 不同處理下無地膜棉花生殖器官干物質分配系數 %

2.3 灌水量和行距對棉花產量的影響

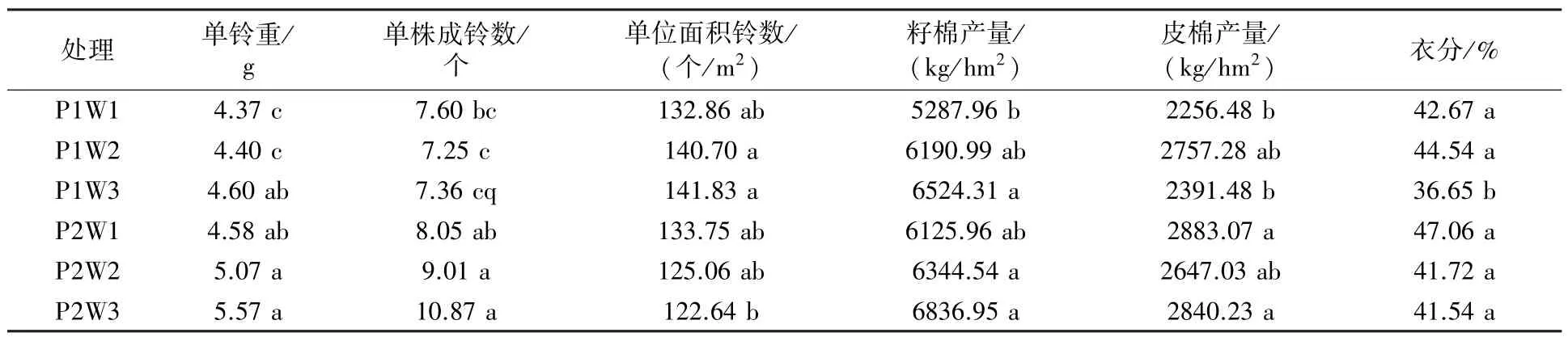

高灌水量處理的單鈴重大于低灌水量處理,且隨著灌水量的增大呈增加趨勢(表5)。 不同行距處理的單鈴重差異較大,均表現為P2>P1,P2行距下不同灌水處理的單鈴重較P1 分別提高4.81%、15.23%、21.09%;P2 單株成鈴數與單鈴重表現一致。 P1 行距下單位面積鈴數隨灌水量的增大呈上升趨勢,而P2行距下則相反。P1行距下衣分在W2 處理時最高(44.54%),W3 處理時最低(36.65%),而P2 行距下衣分隨灌水量的增大呈下降趨勢。 P2W3 處理籽棉和P2W1 處理皮棉產量最高,分別為6 836.95 kg/hm2和2 840.23 kg/hm2,P1W1 處理最低,分別為5 287.96 kg/hm2和2 256.48 kg/hm2。 其中,P2W3 處理的籽棉產量較P1W1 提高29.29%,差異達顯著水平;P2 行距下不同灌水量處理間籽棉產量、皮棉產量差異不顯著。

表5 不同處理下無地膜棉花產量及其構成因素

3 討論

灌水量和行距配置對棉花產量有很大影響,采用適宜的灌水量和行距配置可有效提高棉花群體的生長水平,在增產的同時節約水資源,達到高產節水的目的[13]。 株高、莖粗、葉面積指數是衡量棉花生長狀況的重要指標[14]。 中棉619 對水分要求較高,行距相同條件下隨著灌水量的增加棉花株高和莖粗也隨之增長,但灌水量對棉花株高和葉面積指數影響不顯著[15],這與陳雪梅等[16]的研究結果一致。 本研究結果表明,在相同灌水量下,P2 行距處理的棉株莖粗優于P1 行距,楊培等[17]也證實了這一點。 最大LAI 出現在盛花期(PFS),LAI 隨灌水量的增加呈先升高后降低的變化,在W2 處理時最大,W3 處理時略有降低。 因此,適宜的灌水量是調控LAI 的關鍵,這與Jiang[18]、Bouthiba[19]、郭增江[20]等的研究結果一致。

水分對棉花干物質積累與分配的影響較大,不僅可以調控干物質積累與分配,還影響其產量。棉花生殖器官占比隨著灌水量的增加而增大[21]。提高灌水量能促進植物根系對水分和養分的吸收與利用,有利于作物生長[22-23]。 本研究結果表明,相同行距處理下,棉花營養器官和生殖器官最大干物質積累量表現為隨灌水量的增加而增加;相同灌水量處理中P2 行距生殖器官的干物質積累與P1 行距有明顯差異。 表明適宜的灌水量和行距配置能促進生殖器官干物質積累量的增加,為提高棉花產量奠定基礎。

灌水量和行距對棉花單鈴重和單株成鈴數的影響顯著[24]。 黃真真等[25]的試驗指出,隨著灌水量增加單株成鈴數呈現增加趨勢,這與本試驗P2 行距下的結果相同。 郭景紅等[26]的研究指出,等行距種植模式下籽棉產量表現出明顯的優勢。 這與本試驗中相同灌水量下P2 行距(66+10) cm 處理棉花產量高于76 cm 等行距(P1)處理的結論不一致,其原因可能是有效積溫不足不適宜采用P1 行距栽培。 適宜灌水量和行距配置是高效利用水資源的重要條件。 綜合考慮,本研究條件下南疆棉花無膜栽培適宜的灌水量約為5 100 m3/hm2(W2),高于劉素華等[27]認為的4 000 m3/hm2,這可能是因為無膜栽培條件下土壤保墑能力弱而需水量增加的緣故[28]。

4 結論

本試驗條件下,灌水量和行距配置對棉花干物質積累和產量動態方面的影響表現出較好的一致性,且與植株的生長發育規律相吻合。 從棉花產量來看,灌水量6 000 m3/hm2和(66+10) cm 寬窄行模式組合處理(P2W3)的籽棉產量最高,為6 836.95 kg/hm2,略高于P2W2 處理,較籽棉產量最低的灌水量4 200 m3/hm2和76 cm 等行距模式組合處理(P1W1)增產29.29%。 結合南疆棉花生產實際和節水高效栽培需求,P2W2 栽培模式較適宜南疆棉花無膜種植,增產潛力較大。