收集記錄幼兒行為表現的方法探析

江蘇省蘇州工業園區翡翠幼兒園 劉玲玲 王曉華

《幼兒園保育教育質量評估指南》中圍繞兒童發展評價指出:“關注幼兒園提升保教水平的努力程度和改進過程,嚴禁用直接測查幼兒能力和發展水平的方式評估幼兒園保教質量。”這一要求,強調兒童發展評價必須在自然觀察的基礎上,在現實生活情景中的評價,重視真實情境中對兒童學習與發展的真評價,因此,真實收集記錄幼兒的行為表現則是做好幼兒發展評價的基礎。

基于真實自然的活動情境中收集記錄幼兒行為表現

真實的情境是指幼兒日常的、穩定的生活與活動場所。對幼兒而言,實施一日教育活動的幼兒園、日常生活的家庭,以及他們參與社會生活與活動的場所才是真實的情境;幼兒與熟悉的照料者、同伴(包括教師、家長及小朋友等)長期接觸、互動,才能顯現出自身最真實的行為表現。在活動中教師或其他成人要盡量避免對幼兒不必要的指導和干預,排除人為的介入和影響,盡量保證幼兒能夠自主活動并展示自己的實際情況。

1.在自然動態的生活活動中記錄幼兒行為表現

生活活動是幼兒園活動中實施最頻繁、所占時間最多的教育活動,是收集幼兒生活自理能力、生活衛生和文明習慣、情緒情感等表現的重要真實情境。基于生活活動進行幼兒發展評價時,采用自然觀察法收集幼兒的行為表現,教師不能流露出刻意緊盯某位幼兒的行為,以免對觀察對象形成心理暗示“老師今天非常關注我”,從而引發幼兒的“表演性行為”,造成幼兒的不自然表現或失真表現。但是在最輕松的、自然的生活活動的真實狀態中,幼兒的很多表現是動態非預期的,教師可靈活捕捉最恰當的信息收集時機和對象,不露痕跡地收集幼兒的行為表現。如此追隨幼兒的動態,收集記錄其行為表現,還能夠提高信息收集記錄的效率。

2.在真實情景的運動場域下記錄幼兒行為表現

幼兒在園有室內外的運動時間,教師可通過觀察收集幼兒的運動興趣、平衡能力、動作的協調靈敏、力量和耐力、自我意識、人際交往等方面的行為表現,積累評價信息,進行價值判斷。

在運動活動中收集幼兒發展評價表現時,教師應盡量不干擾幼兒的活動,尊重幼兒運動內容和情境的選擇,保證幼兒的運動安全,在確保幼兒基本的運動量和獲得應有的動作發展的基礎上,收集幼兒的行為表現。切不可為收集幼兒行為表現而對幼兒身體動作做枯燥測試,或者隨意干預幼兒參與的運動內容及運動方式。同時,教師需要借助更多的現代技術手段,如手機拍照、攝像或錄音等方式快速便捷地記錄幼兒稍縱即逝的動態表現。

3.在個別化學習與集體學習活動中記錄幼兒行為表現

幼兒的學習活動可分為集體學習活動和個別化學習活動。個別化學習活動收集幼兒目標行為表現時,教師要多使用自然觀察法收集現場的信息,注意保持活動的真實情境及幼兒活動的自然狀態,關注到幼兒的每一句話、每一個動作,但不要影響幼兒與同伴的互動。在此過程中,當教師需要了解幼兒操作、探索、體驗背后的想法和觀點時,教師可通過適時、適度、自然地插入與評價內容有關的、短暫的提問,收集和了解幼兒更真實的表現,這樣也使個別化學習活動組織實施情境真實化,不影響和干擾幼兒原有的個別化學習活動時間及表現,確保收集到幼兒更客觀的真實表現。

集體學習活動中收集幼兒行為表現時,教師要做到面向全體幼兒,確保活動目標的達成,保證每一個幼兒在集體教學活動中享受平等參與活動的權利和機會,不能因為收集信息而只與評價對象頻繁互動,忽略其他幼兒。在集體學習活動中收集個體幼兒的信息時可使用錄像法——將錄像設備置于合適的隱蔽位置拍攝(如固定在鋼琴架上),讓幼兒不受錄像設備的影響,盡量處于真實的集體教學實施的自然狀態中。在集體活動結束后的自由活動、個別化學習、區角活動等時間,教師可與評價對象進行談話交流及讓評價對象表達表現等方式,進一步了解其想法、觀點和能力等,收集補錄行為表現。

4.在自由自主、愉悅創設的游戲中記錄幼兒行為表現

基于游戲活動的真實情境,教師可以收集幼兒的語言傾聽與表達、人際交往、社會適應、創造與表現、文明習慣等方面的行為并進行價值判斷。

由于游戲活動是幼兒自主、自由、自發的活動,幼兒在游戲中的表現是豐富的、多變的,為保證幼兒游戲活動實施的真實情境,教師要尊重幼兒游戲的意愿,不能因為收集評價信息而干預和介入幼兒的游戲。教師在不干擾幼兒自主游戲的前提下,運用觀察法,在幼兒游戲的自然狀態下收集記錄豐富的幼兒行為表現。

由于在游戲活動中幼兒可以自由選擇游戲內容,三五成群結伴,分散在不同的活動區域,使觀察的范圍較廣,信息收集難以聚焦,為提高觀察和收集信息的針對性和有效性,教師要提前規劃評價內容并根據評價內容來事先有所側重地選擇觀察的區域,明確信息收集的重點方位,以便有針對性地收集幼兒的行為表現。

基于多元評價主體共同收集記錄幼兒的行為表現

多元評價主體為教師、家長、同伴,以及幼兒自身。在評價中,堅持以教師為評價的重要組成部分,發揮其專業性,基于各種教育活動實施的真實情境,思考和運用合理、有效的簡易記錄方法,收集記錄幼兒目標行為表現,如觀察法、談話法、作品分析法、檔案袋法等。此外,教師還要引導家長在家庭或社會環境共同收集信息,為教師對幼兒發展進行真實評價提供園外的依據。同時,幼兒發展評價還需要讓幼兒作為評價主體參與評價過程,提供對自身或他人的評價,這樣讓幼兒參與對自己或他人的發展評價也能激發其對自身表現的改進。

為確保評價的真實性,教師事先做好家長的培訓工作,幫助家長圍繞評價內容,運用觀察法、談話法等有目的地、有針對性地、客觀地收集幼兒園外日常生活的實際表現,并通過填寫教師設計的問卷,記錄幼兒的相關行為表現。其中,問卷要附選項填寫的說明,讓家長在寫問卷時同步了解不同答案所代表的幼兒表現對應的等級水平,方便家長作出合理客觀的選擇。如,評價幼兒一周內每天睡眠時間是否充足情況,教師問卷設計可以涉及幼兒姓名、一周內每天幾點入睡、早晨幾點起床,以及相關評價等級水平和睡眠情況描述。

運用科學合理的工具客觀記錄幼兒的行為表現

為真正達到客觀真實的要求,教師運用記錄工具記載所收集到的評價信息時,也要盡量做到客觀。為此,教師在記錄時要注意以下幾個方面。

1.記錄的“準”

記錄的“準”是指教師要做到圍繞評價目的和內容客觀如實地記錄幼兒的表現,特別是圍繞觀察目的、談話目的和內容如實記錄幼兒的表現,以排除教師自身價值取向和觀念帶來的記錄主觀性與隨意性。如,教師收集記錄幼兒“愿意與他人討論問題,敢在眾人面前說話”的情況,但是在記錄的時候沒有聚焦于評價目的,沒有聚焦于討論和說話頻次,以及幼兒說話時的情緒狀態,而是在表述上洋洋灑灑記錄了幼兒與他人對話的詳細內容。

2.記錄的“真”

記錄的“真”是指教師在圍繞評價目的和內容進行記錄時,要如實記錄幼兒的行為表現,不作任何主觀上的解釋和判斷。幼兒行為表現包括幼兒的語言、聲音、動作、表情、持續時間等,而非教師主觀解釋和判斷的幼兒行為表現,如生悶氣、來園緊張、離園開心等,這都是帶有教師個人主觀色彩的解釋和描述。如,“晨晨不情愿地……”“婳婳來園活動總是很高興”“豆豆注意力不夠集中”“珂珂始終十分專注地……”——這些文字描述都帶有教師個人主觀色彩的判斷,真實的記錄是具體且直接地描述體現晨晨“不情愿”,婳婳“很高興”,豆豆注意力“不集中”,珂珂“專注”等特點的語言、表情、動作和持續時間等。

3.記錄的“細”

記錄的“細”是指教師圍繞評價目的和內容記錄幼兒的實際表現時,應圍繞重點內容盡量具體、詳細、完整記錄,可涵蓋幼兒的身體動作、語言、表情、情緒、頻次和時間、關鍵事件、操作的物品與結果等全方位的細節表現,確保記錄的客觀性。

軼事記錄能較具體、直接、全面地描述和記錄幼兒的行為表現(見表1)。其中,觀察記錄是教師結合觀察情境,根據觀察目的與內容,選擇幼兒相應的語言、動作、表情等行為表現進行描述性的文字記錄,同時時可以輔以幼兒的照片、錄像、錄音及作品等作為評價證據,特別是有關幼兒藝術領域及科學領城發展的一些評價內容,除了有詳細的文字描述說明幼兒的表現外,在分析評價時需要輔以幼兒創作的作品、幼兒的活動記錄等。如,收集記錄大班幼兒“能感知物體的形體結構特征,并運用繪畫、拼搭等方式表現該物體的造型”的行為表現,在軼事記錄中“作品呈現與說明”一欄,教師要將幼兒的作品照片作為證據在表中進行保存,這樣可以做到收集記錄信息和分析評價結果的可靠性及客觀性。

4.記錄的“精”

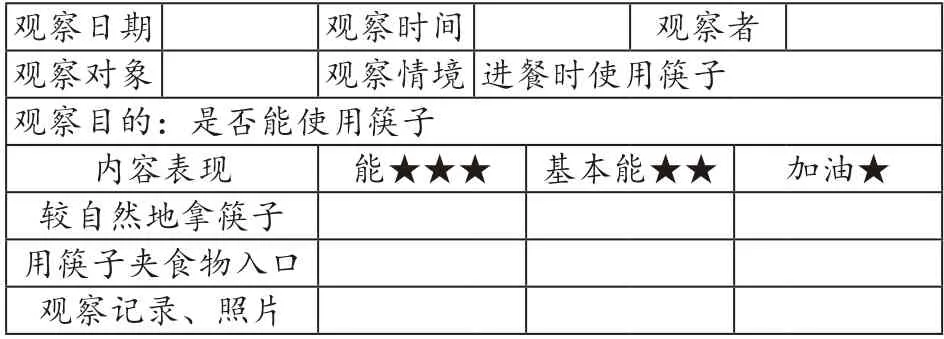

記錄的“精”是指教師記錄的幼兒表現要能夠突出評價重點。具體而言,記錄時教師對自身的教育活動組織實施的行為與操作的描述不宜過多,對活動情境的描述點到為止,排除和過濾非評價對象的表現,要多聚焦評價對象的行為表現的描述。在幼兒發展評價中,幼兒行為表現有清晰的內涵和范圍時,教師可使用檢核等級記錄(見表2)對幼兒的行為表現進行現場直接記錄判斷,這會大大提高教師在幼兒發展評價中收集記錄信息的效率。如,在中班生活活動的午餐環節,教師運用觀察法察看幼兒吃飯時使用筷子的熟練程度及小肌肉動作的協調能力的相關表現后,運用檢核等級評定的方式分層次記錄幼兒使用筷子的熟練程度,并將觀察到的幼兒表現以軼事記錄的方式填寫在表格中,同時輔以直觀的照片,這樣便可提供等級評定的證據,為分析評價給予佐證。

表1.軼事記錄表

表2.檢核等級記錄表(中班)

綜上所述,幼兒發展評價需要教師不斷克服自身興趣、價值觀等造成的主現判斷,真實收集記錄兒行為表現,這是幼兒發展評價第一步。為體現兒童發展評價的真實性,分析評價幼兒的實際表現、判斷幼兒的表現要盡量做到公平公正,避免主觀性。教師除了對自己收集的幼兒表現信息進行客觀評價外,還需要將多元評價主體收集記錄的信息進行匯總、整理,在綜合各評價主體收集的信息基礎上,再完整地、客觀公正地進行幼兒行為表現的判斷和評價。