“跑”車瘦身記

江蘇省南通市如東縣城中街道新苗幼兒園 朱丹

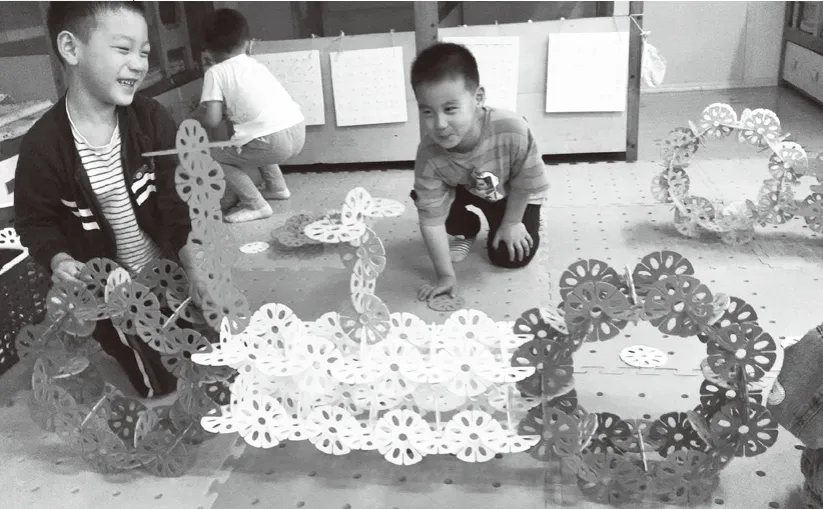

大號雪花片的投放,豐富了班級的桌面建構游戲。在建構活動中,幼兒能利用雪花片建構出各種各樣的造型,如花籃、房子、小船等。在一次“認識公交站臺”的行走活動中,幼兒對路過的各種汽車及共享單車產生了濃厚的興趣,他們用表征的方式將看到的共享單車進行記錄,并在建構小車的同時與同伴分享、交流。教師從建構活動中發現幼兒對“用雪花片建構小車”有著濃厚的興趣。《3~6歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)指出:“要真誠接納、多方面支持鼓勵幼兒的探索行為。”那如何提升幼兒拼搭小車的技能?如何讓幼兒的拼搭思路更加開闊?教師鼓勵幼兒小組合作、自主探究。

第一輛:穩固但不能“跑”的二輪車

思考一:圓圓的車輪怎么拼

“車輪是用單個雪花片直接拼成的,但形狀不夠明顯,我們可以重新拼一個!”孩子們紛紛贊同小寶的提議。“車輪是圓形的,那我們拼一個圓形的物體不就好了?”小寶最先想出方案并動手操作起來,他將雪花片一一連接,圍合成圓。其他幼兒紛紛模仿,不過都沒有成功——要么連接的圓圈會散開,要么拼接起來的圓圈歪歪扭扭。這是怎么回事呢?一起來看看小寶是怎樣拼接雪花片的:第一片和第二片十字相接,第三片和第二片相接時(在十字卡槽處)下移一個卡槽,第四片橫插,第五片與第四片相接時也下移一個卡槽,以此類推,最后首尾相接。很快兩個圓圓的車輪就拼搭好了。小寶繼續拼出兩根“一字型”的支架將車輪連接,又給車子安裝上簡易的“T型”把手和“Y型”車座,于是一輛平面小車完工了,可惜車輪太窄立不起來。

思考二:小車如何“站”起來

經過一番思考,小寶嘗試將兩個“窄圓”進行組合,這樣輪胎就變寬了;再來滾一滾,成功了!最后,孩子們將剛剛搭建的“平面小車”改造成了有兩個“胖輪胎”的大車。這一次他們的二輪車成功立起來了!

教師的支持策略

在分享評價環節,幼兒總結了各自拼搭失敗的原因:有的幼兒說不會搭建,有的幼兒說沒有數花瓣,有的幼兒說沒有將雪花片插緊……接著,幼兒又討論了讓小車“站”起來的方法,那就是讓輪胎變得“胖”一點。教師和幼兒一起梳理建構過程,總結經驗。當“胖”輪胎和車架組合以后滾不起來時,教師又通過提問“能不能讓車輪‘跑’起來”引發幼兒繼續思考。

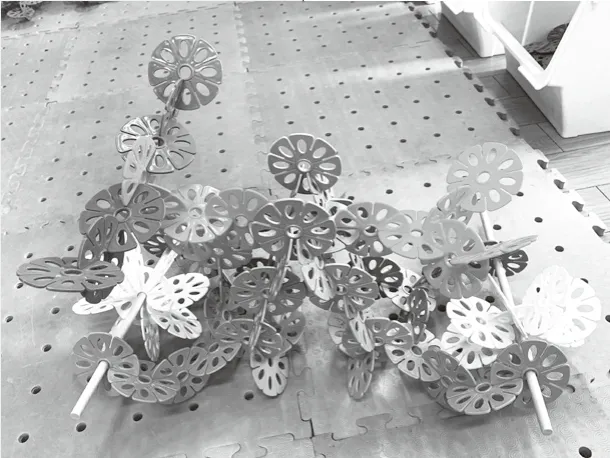

第二輛:不會“跑”且笨重的六輪車

思考一:怎樣確定車輪的中心點

再次建構時,小寶將一朵有花心的“小花”放在空心輪胎的中間,嘗試用更多雪花片將“小花”與輪胎內部相連。多次嘗試后,他發現此方法不可行。于是,他干脆在“小花”上繼續“嫁接”,果然不一會兒一個像花兒一樣的新車輪出現了。原來,車輪的中心點就是“花心”呀!有了這樣的經驗,幼兒又萌發了“拼搭一個不一樣的車輪”的想法。小花車輪、大花車輪、七彩蓮心車輪、摩天輪車輪……這都是幼兒的新作。

思考二:車軸從哪里來呢

車輪有了,車架該怎么搭建呢?像之前一樣簡單拼接肯定不行,于是孩子們決定觀察實物。操場上的三輪車、小汽車、推車都是孩子們的研究對象。他們經過觀察發現——每個車輪的中心都有一根軸,并且軸和車架相連。可什么樣的材料能穿過雪花片的中心點呢?孩子們陸續找到了鉛筆、吸管、扭扭棒、短木棒……將其逐一穿過車輪后,最終選出了比鉛筆粗一點的短木棒。再次組裝車架時,孩子們發現短木棒太短了。“要是有一根硬硬的、長長的、正好能穿進去的棍子就好了。”這時,睿睿想到了哥哥曾經幫他做過的“手槍”,這把“槍”的槍桿子是用紙搓出來的,不過他不會搓紙棒。最后,孩子們請教師幫忙搓了一根長短粗細正合適的紙棒。

思考三:選擇哪種車輪合適呢

接下來就是組裝小車了——摩天輪車輪太高,車架不上去;七彩蓮心車輪太“胖”,轉動受阻;小花車輪太小,不協調;只有大花車輪勉強可以。選好車輪后,孩子們從車架兩邊找到和輪胎中心點一致的小洞將紙棒穿了過去。但是車架較重,輪胎不夠穩固,他們又將最為穩固的七彩蓮心輪胎作為輔助輪。通過小組分工合作,具有六個輪子的小車終于拼搭成功了,但是它太過笨重,很難前行。

教師的支持策略

雖然車子沒能“跑”起來,但我們看到幼兒有了一定的獨立思考能力。在尋找中心點的問題上,教師鼓勵幼兒互相學習,分工合作。在思考小車怎樣才能跑起來的時候,教師引導幼兒進行實物觀察,從而推進車軸的選擇與制作,為建構活動的持續深入提供支持與幫助。

第三輛:變“胖”但能“跑”的二輪車

思考:可以不加輔助輪嗎

為什么裝上有車軸的車輪后,小車依然“跑”不起來?孩子們仔細觀察后發現,因為他們使用了太多的雪花片,導致車輪和車身都很重,并且推動車子時,車輪還會在車軸上移動,因此他們決定要為車子“減肥”。

“既然七彩蓮心車輪穩固,為什么不把它放在中間呢?這樣就不用增加輔助輪了呀!”一旁的徐老師一邊自言自語一邊試著更換車輪。睿睿聽了后深受啟發,立馬進行改造——之前的車架是由兩根一字型長條組合而成的,車架有點窄,但如果再增加一根車架又會變寬……經過一番改造,六輪車終于變成了兩輪車,最后孩子們還用益智區的橡皮筋加固了車輪兩端的車軸。雖然車身加寬了,但車輪數量大大減少了,最驚喜的是改造后的小車終于能夠“跑”起來了。依依笑著說:“車子終于減肥成功啦!”

教師的支持策略

有了前期的建構經驗,幼兒這次的改造較為順利。教師一番“自言自語”讓原本“凍結”的游戲再次“活”了起來——教師以游戲者的身份加入建構活動,其行為起著引領、指導的作用,為游戲持續深入進行起到了關鍵作用。

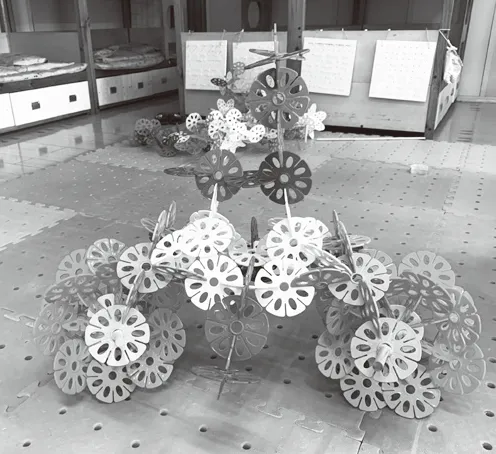

第四輛:“瘦身”成功的二輪車

關于“小車”的建構游戲已經持續了一段時間,雖然孩子們每次都能造出一輛“車”,但是耗時耗力且困難重重,不少孩子玩著玩著就熱情減半。于是,教師拿來了在網上買的長木棍,孩子們看到后便迫不及待地用它來做車軸。

既然要簡化小車,那車身就不能太大。這一次,他們決定先設計小車的建構圖紙,并將建構思路重新進行了調整——由原來的先拼搭再組裝固定,調整為先固定車輪和車架的支撐點再繼續拼接車身。經過反復調整,令他們滿意的小車終于組裝好了。隨后孩子們自行總結車身變“瘦”的原因:一是車輪變小了;二是車架一點一點組裝,合理地控制了雪花片的數量;三是幼兒在拼接過程中更有耐心了。隨后,孩子們又用同樣的方法嘗試搭建小花車輪,果然車子“瘦身”成功后,“跑”起來更加順暢了。

教師的支持策略

幼兒的經驗有限,當教師已經預見車子“瘦身”行不通時,沒有著急干預,而是耐心引導幼兒自己發現問題、解決問題。木棍是幼兒想到但難以解決的問題,教師的幫助是對幼兒想法的支持與肯定。其實幼兒能拼搭出會跑的小車已然成功了,但創造是無止境的——借著新材料投放激起的“浪花”,教師要鼓勵幼兒不斷嘗試,這樣幼兒才能有新發現、新收獲。

活動的特點及價值所在

1.跟隨興趣,逐步嘗試

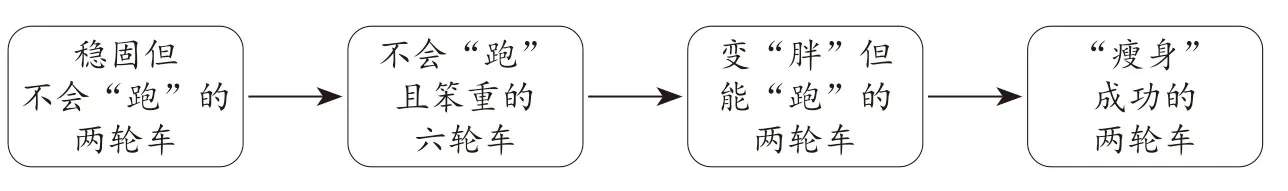

圖1.幼兒建構小車的過程

《指南》指出:“幼兒的學習是以直接經驗為基礎,在游戲和日常生活中進行的。”本次關于“小車”的建構游戲,起源于幼兒行走活動后的自主生發。雖是一次偶發事件,但教師及時抓住幼兒的興趣點并加以引導,讓幼兒在寬松愉悅的游戲氛圍中積極探索和思考,解決了一個又一個問題。在逐步嘗試的過程中,教師見證了小車從不會“跑”到會“跑”、由“胖”變“瘦”的建構歷程(見圖1)。

2.關注問題,有效支持

每一次建構游戲結束后,教師和幼兒都會共同回顧與探討,為下一次的建構活動做好鋪墊。根據幼兒的需要,教師會適當給予一些建議,幫助幼兒豐富小車的外形特征和結構特點,這樣的介入讓幼兒茅塞頓開,為游戲的持續深入起到了推動作用。幼兒的深度學習來自問題的推進——在思考“小車怎樣才能跑起來”的時候,教師引導幼兒進行實物觀察,從而推進車軸的選擇。從原先制作的紙棒到后來網購的木棍,都是幼兒想到但又難以解決的材料,教師的幫助為幼兒提供了隱性支持。

建構游戲層層推進,從實體到建構再到想象,幼兒把形象轉化成具體操作,這便是感知、體驗的經驗獲得途徑的最佳體現,而幼兒的思考過程也體現了“P to P”(生成、生發、生長)的游戲化課程發展脈絡。教師引導幼兒讓一次學習的結果變成二次學習的對象,又讓二次學習的成果變成三次學習的對象。在這個過程中,幼兒增長了見識,提高了動手能力、表達表現能力、解決問題能力。

3.深度建構,拓展能力

首次建構小車時,幼兒普遍都是自己拼自己的。隨著小車“復雜化”程度的增加,幼兒與同伴間的合作越來越默契。一輛車的組裝需要每位幼兒的參與配合,其中有的幼兒負責組裝車輪、有的負責組裝車架、有的負責組裝車把手……在搭建過程中,幼兒的建構技能由原來的單一拼插、一字型拼插,發展為組合拼插、幾何立體圖形拼插。幼兒充分發揮想象,動作嫻熟地進行直線、弧線的拼接,不但掌握了雪花片的拼插技巧,而合理設計造型、注重色彩及規律的搭配。幼兒在一次次發現問題、解決問題的過程中直接感知、實際操作、親身體驗,了解了關于數量、平衡、對稱、連接等概念,進一步提升了建構水平。