高校擴招中的高等教育機會獲得:城鄉差異及其內部性別分化

邵劍耀

(廈門大學教育研究院,福建 廈門 361005)

一、引言

高校擴招以來,我國高等教育事業發展迅速,毛入學率從1999年的10.5%增長到2002年的15%,再到2019年突破50%,高等教育經歷了從精英化階段到大眾化階段,最終邁入普及化階段的發展過程。隨著高等教育規模的不斷擴大,社會大眾的高等教育需求逐漸從精英化階段的“追求有大學上”發展為大眾化階段的“追求數量上的機會均等”和普及化階段的“追求質量上的機會均等”[1]。在此背景下,誰是高校擴招中的既得利益者或利益損失者成為近年來高等教育領域的關注重點。

長期以來,研究階層的社會學家們一直對教育在社會流動即個體職業選擇、獲得及后續發展等方面所起的作用感興趣,其潛在的假設是,教育可以削弱個體出身(原社會階層)與“目的地”(工作時的社會階層)之間的關系[2]。在我國社會,學歷尤其是高等教育學歷常被視為反映個體文化資本和人力資本的重要標志,在就業及升遷過程中發揮著重要的標簽功能。因此,優勢階層為了維護其現有社會地位,往往利用自身資本優勢幫助其子女獲得所處勞動力市場最認可的學歷文憑,成為現有教育制度中的利益既得者,再生產社會階層,實現“精英循環”。[3]從現實情況來看,圍繞城鄉展開的教育不平等相關論述備受社會各界關注。受城鄉二元結構影響,我國社會、經濟、文化發展呈現出明顯的“城市強、農村弱”現象,滲透到教育領域,使得個體教育機會獲得上的城鄉差異十分明顯。自改革開放以來,我國女性受教育水平不斷提升,高等教育機會獲得上的總體性別差異呈現出逐漸縮小趨勢。[4]高等教育規模的不斷擴大旨在解決處于相對弱勢社會地位人口群體接受高等教育的問題。[5]一方面,城鄉差異并未得到緩解;另一方面,性別差異卻在逐漸減小。由此可見,在高等教育規模不斷擴張背景下,教育不平等現象更可能以細微形式存在,如體現在群體內部中。為此,本研究基于全國性調查數據(CGSS)對高校擴招前后高等教育機會獲得上的城鄉差異及其內部性別差異的變化情況展開分析,并試圖從家庭資本角度揭示差異背后的影響機制,旨在回答高校擴招政策對城鄉及其內部不同性別群體高等教育機會獲得的影響,以及家庭資本在其中發揮的作用。

二、文獻回顧與研究假設

(一)教育擴招、城鄉差異及其內部性別差異

20世紀以來,西方各國先后實施教育擴招政策,使得國民接受教育的機會大幅增長,人們普遍認為教育不平等的減少將是現代化,特別是工業化的必然結果。[2]“教育機會制度上的擴充是否能夠緩解現實中的教育不平等”逐漸成為社會學家們關注的焦點。部分樂觀派提出了工業化理論(Industrialization Thesis),突出個體自致因素在勞動分工日益細化(專業化)的工業化社會中的作用,即在教育機會競爭中聰明才智和努力程度等因素的影響已經超過先賦因素。[8]然而,沙維特(Shavit)等人的研究卻發現,20世紀絕大部分工業化國家的教育不平等現象具有穩定性,盡管各國或各地區的教育水平都在提高,但教育改革對教育分層的影響依舊微乎其微,不同社會出身群體繼續接受更高層次教育的相對機會(教育機會的社會經濟不平等)大體上保持不變。[10](P19)換言之,那些處于弱勢地位的群體如農村子弟(相對于城市子弟)、女性(相對于男性)在教育機會獲得上依然較為被動。

工業化理論夸大了個體自致因素的作用而忽視了社會結構性分割因素對高層次教育機會獲得的影響。就我國社會而言,新中國成立以后,為配合優先發展重工業的國家戰略,政府相關部門制定并頒布了嚴格的戶籍制度,一定程度上限制了勞動力人口在城鄉之間的流動,并帶來城鄉空間差距(嚴管異地戶口遷移等)、歷史差距(固化傳統城鄉發展不平衡)、二元部門(農業、工業部門的身份區分和轉化限制)和社會地位(農村群體往往處于弱勢地位)四重鎖定效應,[18]導致城鄉二元結構“制度化”。隨著時間的推移,城鄉二元分化逐漸滲透到社會、經濟、文化等領域,并不斷得到加強和鞏固,使得城市地區居民和農村地區居民在生活水平(家庭資本)上的差距被逐漸拉大。雖然近年來國家加大了對農村地區的政策扶持以推動城鄉一體化發展,但在教育領域教師資源投入、課程資源開放、數字資源利用等的城鄉不平衡現象仍十分明顯,[19]這使得農村地區群體在高層次教育機會獲得上仍處于弱勢地位。有研究指出,自新中國成立以來,城鄉戶籍對個體高等教育機會獲得的影響模式表現為“平均主義”向“自由競爭”的轉換,即20世紀80年代中期以前,高等教育機會獲得上的城鄉不平衡一直保持在較低水平,而80年代后期城鄉差異被迅速拉大,雖然1999年高校擴招政策的實施在一定程度上抑制了城鄉不平衡的繼續擴張,但農村地區居民始終處于相對弱勢地位。[20]正如部分學者所指出的,教育擴張使得教育系統能夠容納更多適齡群體,但其促進平等化的效應并未能顯現。圍繞教育機會數量獲得問題展開論述的最大化維持不平等理論(Maximally Maintained Inequality, MMI)更是認為,由擴張帶來的新增高等教育機會只有滿足了80%以上的優勢階層的教育需求(達到飽和狀態)后才會真正流向弱勢階層。[11]

基于此,本研究提出假設1a:高等教育機會獲得上存在城鄉差異,相較于農村群體而言,城市群體占據較大優勢,且這一現象并未因高校擴招而得到緩解。

與最大化維持不平等理論相對應的另一重要理論,即圍繞教育機會質量獲得問題展開論述的有效維持不平等理論(Effectively Maintained Inequality, EMI)認為,由擴張帶來的新增高等教育機會存在質量差異,即便優勢階層的高等教育需求達到飽和狀態,流向弱勢階層的也只會是質量相對低下的高等教育機會。[12]這意味著,即便高等教育機會在擴招中整體上得到提升,機會稀缺性始終存在,并推動高等教育系統區分出高質量或低質量、高含金量或低含金量的不同層次水平,通過學歷維持此高低分層,[13]再生產社會結構。在我國社會,本科學歷相較于專科學歷的含金量更高,所發揮的文憑效應更為明顯。國內的部分研究表明,農村大學生在高等教育系統中的占比的提高主要集中于專科院校(如高職高專院校)和民辦大學(如民辦高職高專院校和民辦本科院校)中,在社會認可度更高的公辦本科院校中,城市大學生仍占據優勢,且其比例仍在不斷上升。[21]

為此,本研究提出假設1b:本科教育機會獲得上存在城鄉差異,相較于農村群體而言,城市群體占據較大優勢,且這一現象并未因高校擴招而得到緩解。

教育擴招的目的之一在于緩解社會不公平,隨著高等學府的大門不斷向女性敞開,其帶來的結果是女性受教育水平越來越高,進一步促進社會層面的“性別革命”,形成“良性循環”。國外有學者對20世紀80年代以來經合組織成員國在高等教育參與和學位授予方面的兩性不平等現象進行了分析,發現性別差異的逆轉似乎已成為高等教育領域的一種持續趨勢。[23](P265-298)但也有學者提出了相反的觀點,其利用德國高等教育信息系統(German Higher Education Information System,HIS)提供的調查數據分析發現,教育擴張促使高中教育中的“男強女弱”現象發生扭轉,但在大學入學率中,男性群體仍占有一定優勢,性別差距仍然存在,且這種差距的波動與高等教育領域的經濟負擔變化有關,即大學畢業生失業率上升或學費制度制定并落實等會使性別差距變大,而政府高校援助經費增加時則會緩解性別不平等現象。[24]部分學者還發現,即便部分國家女性群體在大學入學率(數量)上占據優勢,在高層次高等教育中可能仍與男性存在差異,如美國社區大學(學費低且提供針對女性的職業課程)的開設和推廣、日本專科大學(吸收了大量女性就讀)的開設和擴招等部分解釋了“男強女弱”現象的消失和逆轉。[23](P265-298)上述觀點一定程度上反映了有效維持不平等理論,即女性接受的更可能是含金量較低的高等教育。而我國學者發現,在教育擴張過程中,女性接受教育的機會大幅增長,加之政府性別平權舉措的推行和落實,原有教育系統中的性別不平等自新中國成立以來呈持續下降趨勢,近年來甚至開始出現女性高等教育機會獲得概率高于男性的新現象。[22]一項基于全國性調查數據展開的分析發現,高校擴招使得男性群體和女性群體接受高等教育的總體比例均大幅上升,但女性的增長幅度更高,使得原“男強女弱”現象發生逆轉,產生統計學上具有顯著意義的專科及本科層次上的新性別不平等即“女強男弱”現象出現。[3]上述研究是從總體層面分析的性別差異,但在我國社會,教育擴招、“性別革命”之間還存在著典型的城鄉二元“分隔”因素。若按最大化維持不平等理論及有效維持不平等理論加以分析,處于雙重弱勢地位的農村女性接受高等教育的概率可能更小,農村地區的性別不平等現象較城市更為明顯,而我國學者基于實證分析得出的“女強男弱”現象可能主要存在于城市地區。

基于此,本研究提出假設1c:高校擴招一定程度上緩解了城市內部和農村內部在高等教育機會獲得上存在的“女弱男強”性別差異,城市內部還出現了“女強男弱”新性別差異,但上述現象在本科教育機會獲得上并不明顯。

(二)教育擴招、家庭資本與城鄉性別差異

前述的工業化理論、最大化維持不平等理論以及有效維持不平等理論等背后的另一取向即教育擴招中的家庭資本效應。弱勢群體一方面存在于宏觀的結構之中,如城鄉中的“鄉”以及性別中的女性,另一方面存在于微觀的結構之中,即家庭。對于后者,存在這樣一種假設,即資本較多的家庭往往會為子女提供額外的教育資源,如家教、私立補充學校等,在一定程度上造成教育結果(進入高等教育的概率)上的嚴重不平等。

20世紀60年代,美國學者布勞(Blau)和鄧肯(Duncan)建構了地位獲得模型,突出了家庭社會經濟地位(以父母的受教育程度和職業以及家庭收入衡量)在社會流動中的作用,確定了微觀視角下家庭資源稟賦理論為主流的解釋邏輯,[3]成為研究先賦性因素對個體教育機會獲得的經典模型。地位獲得模型自提出以來便受到許多學者的熱捧,在后續相關研究中被不斷賦予新的內涵。如科爾曼(Coleman)進一步細化了家庭背景的內涵,認為家庭經濟資本(以父母收入等衡量)、人力資本(以父母受教育程度衡量)和社會資本(以親子關系和父母的社會關系衡量)差異所導致的教育資源供給不平等是造成子女在教育機會獲得及后續教育成就上產生差異的重要原因。[14]再如部分學者基于性別視角對其加以改造而形成的二元勞動力市場理論(Dual Labor Market Theory)、玻璃天花板理論(Glass Ceiling Theory)等。[15]隨著對教育機會分配(教育公平或教育不平等)問題探討的不斷深入,部分社會學家在充分考慮社會制度因素和結構因素基礎上建構了教育決策理性行動模型(微觀層面的理性選擇理論),[16]認為個體繼續升學(接受更高層次教育)取決于其對(下一階段)教育收益(在勞動力市場的回報率)、教育能否促使地位提升(目前教育水平是否有助于地位鞏固)、教育成本和教育失敗風險四方面因素的綜合考量,[17](P232-258)即高等教育機會獲得是個體基于理性分析(考慮到家庭背景)后所作出的個人教育決策結果。

家庭資本是影響教育公平的重要原因,這一論述已成為學界共識,大量的實證研究亦證實了這一觀念。遺憾的是,現有研究主要集中于整體層面考察,家庭資本對非整體如城鄉內部不同性別群體的教育不平等問題以及不同層次高等教育機會獲得是否具有一樣的影響仍有待商榷。傳統上,家庭更愿意讓男性接受高等教育,家庭資本對女性高等教育機會獲得的影響微乎其微。不過,隨著社會中女性歧視現象的減少以及女性在勞動力市場上占比的上升,家庭傳統的教育投資行為正在發生轉變,這使得女性在高等教育擴招中獲益更多。盡管如此,許多家庭對于教育資源的分配仍受到傳統父權制文化(往往認為女性附屬于家庭)的影響,尤其在低資本(如父母受教育程度較低[25]、家庭經濟條件較差[26])家庭中,父母更愿意在兒子身上進行教育投資。

受城鄉二元結構影響,在我國部分貧困(社會經濟發展水平較為落后)農村地區,傳統“女主內、男主外”的性別刻板印象依舊根深蒂固,父權制色彩相對城市地區而言更為濃厚[27],這勢必導致城鄉群體高等教育機會獲得中的性別不平等呈現“二元”差異,即城市和農村地區的性別差異有其自身的特點存在。

為此,本研究提出一組假設:

假設2a:家庭資本對城鄉不同性別群體的高等教育機會獲得均有顯著影響,尤其表現在本科教育機會獲得上。

假設2b:在城市內部,家庭資本對男性和女性群體的高等教育機會獲得的影響一樣,但在農村內部,家庭資本更易作用于男性群體上。

假設2c:高校擴招政策的實施并未能緩解假設2a和假設2b中的情況。

三、研究設計

(一)數據來源與樣本篩選

本研究樣本來源于CGSS數據。CGSS數據中包含樣本個體基本信息(人口學特征)、教育經歷(教育背景)信息以及高考前家庭資本信息等,能夠滿足本研究目的。CGSS2012年、2013年、2015年和2017年的調查問卷中均包含以上變量,因此本研究最終采用了這四年的調查數據,并基于研究需要對CGSS數據進行篩選。

本研究將已畢業樣本所獲最高學歷(其中大學專科或本科學歷指全日制學歷即個體接受正規高等教育后所獲的學歷)作為教育獲得參考值。1977年,我國正式恢復高考制度,放寬了原有入學政審條件(家庭出身限制),給符合報考要求的(絕大部分)考生以公平競爭的機會。[28]然而,由于臨時組織,當時各地考試差異較大,故本研究僅保留參加高考時間在1978年及以后的樣本。高校擴招政策主要對高中(包括普通高中、職業高中、中專和技校)階段學生的升學意愿產生影響,因此本研究進一步剔除了高中以下學歷樣本。CGSS問卷并未直接詢問受訪者參加高考時間,但提供了教育經歷、最高學歷完成時間等信息。本研究基于上述信息推算出樣本應該參加高考的時間。值得注意的是,CGSS問卷未細分研究生以上學歷,故無法判斷樣本具體受教育年限(碩士研究生和博士研究生學習年限相差較大),也無法推算這部分樣本的高考時間。由于研究生以上學歷樣本占比較小,因而將其剔除,即本研究所指的高等教育僅包括大學專科及大學本科教育。經過篩選,在剔除基本信息及主要變量缺失樣本后,最終得到有效樣本量為6479。

(二)變量選取

1. 因變量的選取根據最大化維持不平等理論和有效維持不平等理論,高校擴招導致的新增高等教育機會在“數量”與“質量”分配上存在公平(不平等)問題,“數量”上的不平等指高等教育機會在總體獲得上存在群體差異,此方面本研究以“是否接受高等教育”為因變量進行探討;“質量”上的不平等指無論高校擴招與否,因機會稀缺性導致的高含金量學歷層次教育中的群體差異始終存在。就中國社會而言,本科學歷在個體就業、升遷中所起的標簽功能比專科學歷更為明顯,對于這一問題本文以“是否接受本科教育”為因變量進行探討。

2. 自變量的選取根據研究需要將自變量分為三類。第一類是個體人口學特征變量,即城鄉(用高考前戶籍衡量,以農業戶口代表農村作為參照)、性別(以女性為參照)、民族(以少數民族為參照)和地區(指高考前,以中西部地區為參照)。其中,戶籍和地區變量均根據受訪者戶籍遷移情況、戶籍登記狀況以及高考時間等推算而來。第二類是高校擴招變量,我國高校擴招政策自1999年開始實施,參照相關研究的變量設置方式,將高考時間在1999年之前的樣本定義為未經歷高校擴招考生,將高考時間在1999年及以后的樣本定義為經歷高校擴招考生,在分析時將其設置成二分類變量,以擴招前為參照。此外,由于不同年份的高考制度、考試形式等可能有所差異,后續分析時將高考時間考慮進來,作為控制變量。第三類是家庭資本變量,包括家庭階層、家庭文化資本和家庭政治資本。家庭階層以受訪者對高考前自身家庭所處階層的主觀評分為依據,結合問卷選項(最低1分,最高10分)將其設置成連續變量。家庭文化資本和政治資本參考已有研究的變量設置情況,[3]分別以父母受教育水平和是否為黨員家庭來衡量。考慮到父親或母親的受教育水平對子代教育獲得的影響存在異質性,本研究將父母受教育水平分為兩類變量進行分析。

四、研究結果

(一)擴招前后高等教育機會獲得的城鄉差異及其內部性別分化

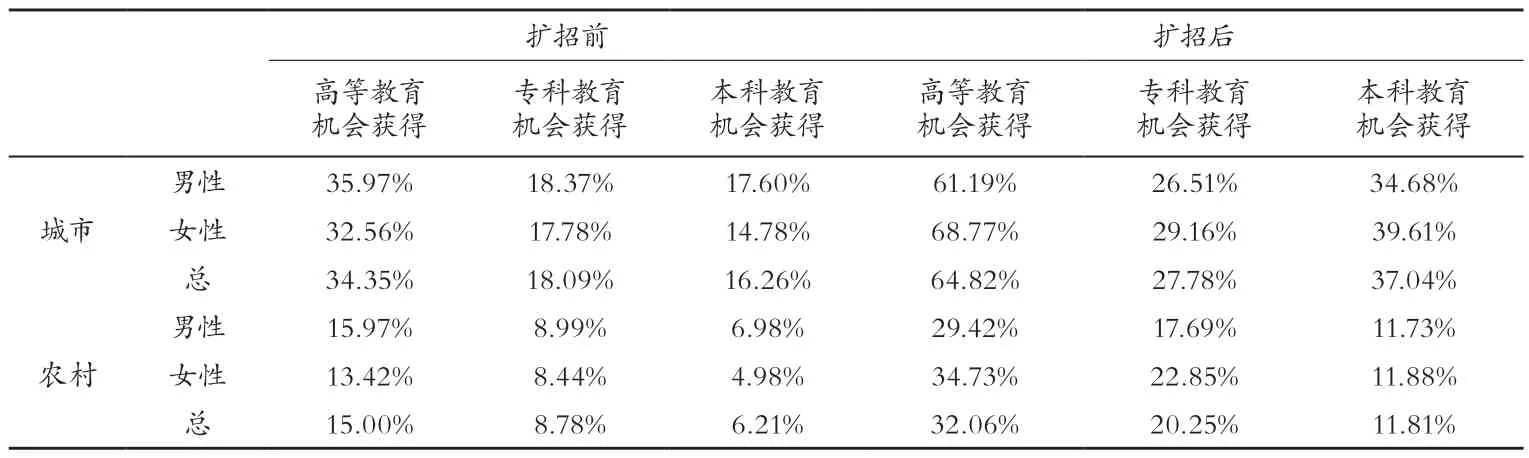

總體來看,與擴招前相比,擴招后城鄉的男性、女性群體接受專科教育和本科教育的比例均有大幅提升。在城市群體中,擴招前男性群體接受專科教育和本科教育的比例均高于女性群體;而擴招后情況則正好相反,女性群體接受高等教育的比例超過男性群體,主要體現在本科教育機會獲得上。在農村群體中,擴招前男性群體接受高等教育的比例高于女性群體,主要體現在本科教育機會獲得上,擴招后女性群體接受高等教育的比例超過男性群體,主要體現在專科教育機會獲得上。

對比城鄉的高等教育機會發現,擴招前后城市男性群體、城市女性群體接受高等教育的比例分別遠高于農村男性群體、農村女性群體,且擴招后這一差距被拉大,尤其體現在本科教育機會獲得上,且女性群體接受本科教育比例的城鄉差距較男性群體大,即高等教育擴招農村女性受益最大(見表1)。

表1 擴招前后各群體接受高等教育情況

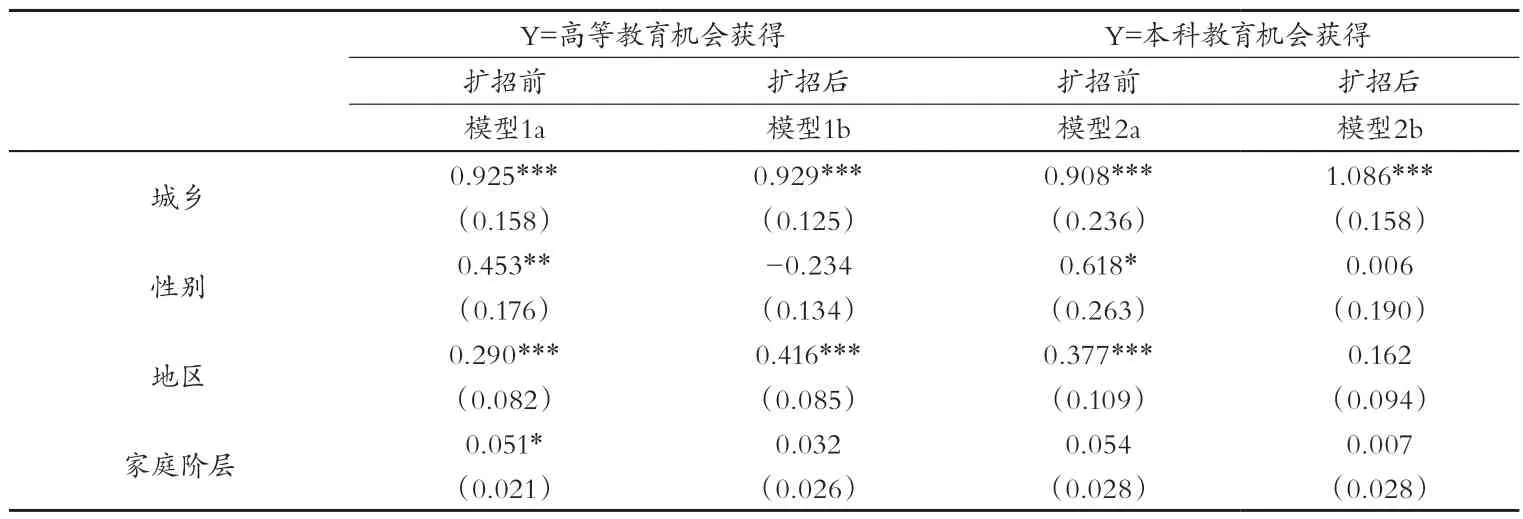

為了更直觀展示高校擴招前后個體高等教育機會獲得的城鄉內部性別差異情況,基于高校擴招變量將樣本分為擴招前和擴招后兩組,分別以“高等教育機會獲得”和“本科教育機會獲得”為因變量進行邏輯斯蒂回歸(見表2)。在控制了人口學變量和家庭資本變量后,戶籍變量在各模型中均顯著,而性別變量僅在擴招前組中顯著。據模型1a可知,擴招前城市內部、農村內部的性別差異均顯著,男性群體獲得高等教育機會的概率均為女性群體的1.573(e0.453)倍;男性群體之間、女性群體之間的城鄉差異也均顯著,城市群體獲得高等教育機會的概率均為農村群體的2.522(e0.925)倍。據模型1b可知,擴招后城市內部、農村內部的性別差異均不顯著;而男性群體之間、女性群體之間的城鄉差異均依然顯著,城市群體獲得高等教育機會的概率均為農村群體的2.532(e0.929)倍。據模型2a可知,擴招前城市內部、農村內部男性群體獲得本科教育機會的概率均為女性群體的1.855(e0.618)倍;男性群體內部、女性群體內部城市群體獲得本科教育機會的概率均為農村群體的2.479(e0.908)倍。據模型2b可知,擴招后城市內部、農村內部的性別差異均不顯著;男性群體內部、女性群體內部城市群體獲得本科教育機會的概率則均為農村群體的2.962(e1.086)倍。

表2 高等教育(本科教育)機會獲得的城鄉性別差異

(續表)

綜上,假設1a、假設1b得到驗證,假設1c得到部分驗證。

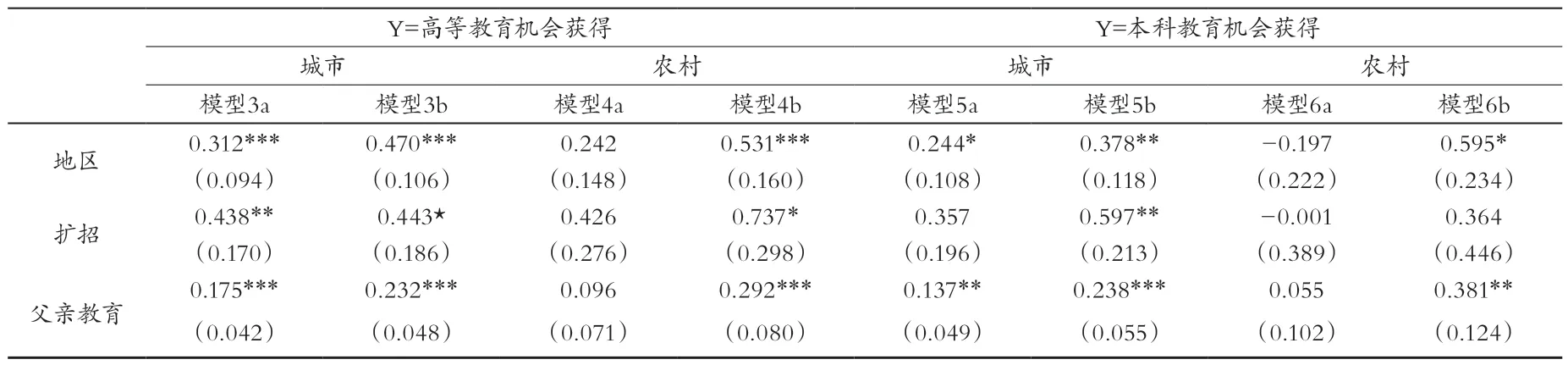

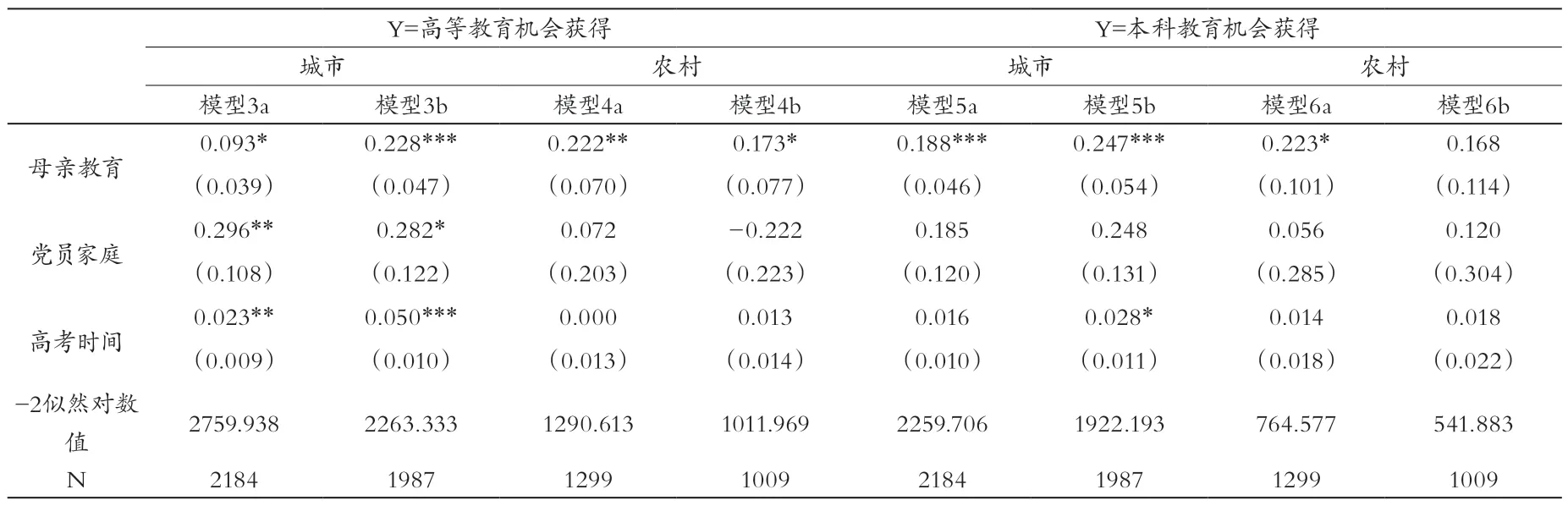

(二)擴招前后家庭資本影響的城鄉內部性別差異分析

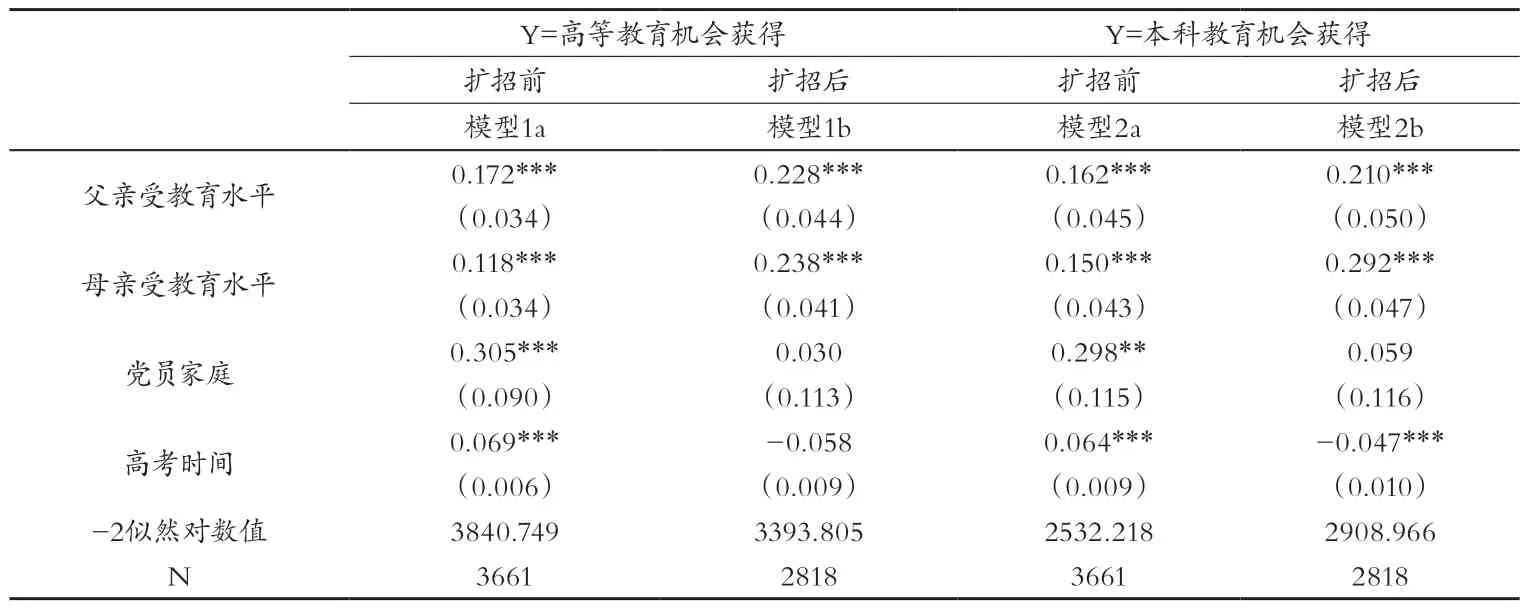

表3中模型3a、4a、5a、6a均為男性樣本的邏輯斯蒂回歸分析結果,模型3b、4b、5b、6b均為女性樣本的邏輯斯蒂回歸分析結果。據模型3a和模型3b可知,父親受教育水平、母親受教育水平和黨員家庭變量均有顯著影響,父親受教育水平每提升一個單位,城市男性群體、城市女性群體獲得高等教育機會的概率分別會增加0.191(e0.175-1)倍、0.261(e0.232-1)倍;母親受教育水平每提升一個單位,城市男性群體、城市女性群體獲得高等教育機會的概率分別會增加0.097(e0.093-1)倍、0.256(e0.228-1)倍;城市黨員家庭男性群體、城市黨員家庭女性群體獲得高等教育機會的概率分別是城市非黨員家庭男性群體、城市非黨員家庭女性群體的0.344(e0.296)倍、0.326(e0.282)倍。據模型4a和模型4b可知,父親受教育水平變量僅對農村女性群體顯著,父親受教育水平每提升一個單位,農村女性群體獲得高等教育機會的概率會增加0.339(e0.292-1)倍;母親受教育水平變量在兩個模型中均顯著,母親受教育水平每提升一個單位,農村男性群體、農村女性群體獲得高等教育機會的概率分別會增加0.249(e0.222-1)倍、0.189(e0.173-1)倍。

表3 高等教育(本科教育)機會獲得家庭資本影響的城鄉性別差異

(續表)

據模型5a和模型5b可知,父親受教育水平和母親受教育水平變量均顯著,父親受教育水平每提升一個單位,城市男性群體、城市女性群體獲得本科教育機會的概率分別會增加0.147(e0.137-1)倍、0.269(e0.238-1)倍;母親受教育水平每提升一個單位,城市男性群體、城市女性群體獲得本科教育機會的概率分別會增加0.207(e0.188-1)倍、0.280(e0.247-1)倍。據模型6a和模型6b可知,父親受教育水平變量僅在農村女性群體中顯著,該變量每上升一個單位,農村女性群體獲得本科教育機會的概率會增加0.464(e0.381-1)倍;母親受教育水平變量僅在農村男性群體中顯著,該變量每上升一個單位,農村男性群體獲得本科教育機會的概率便會增加0.250(e0.223-1)倍。

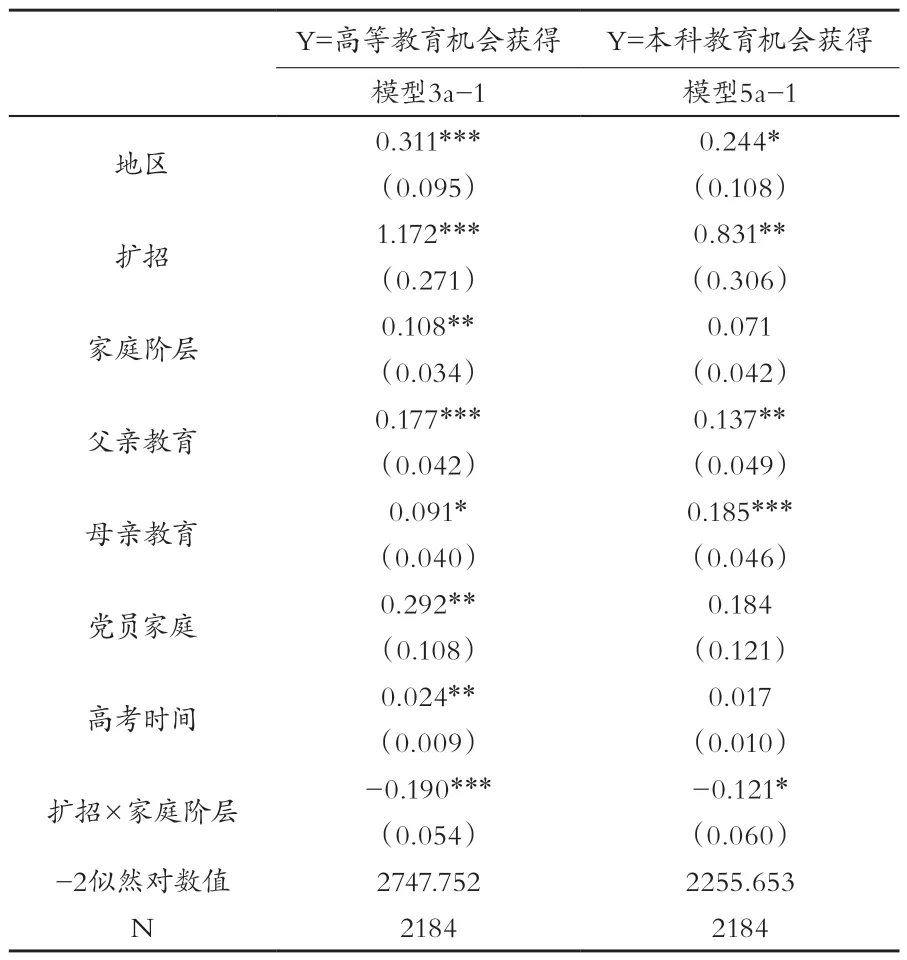

為了進一步考察擴招前后家庭資本對城鄉不同性別群體高等教育機會獲得的差異,在模型3a、模型3b、模型4a、模型4b、模型5a、模型5b、模型6a和模型6b的基礎上依次增加擴招變量與各家庭資本變量的交互項,以反映家庭資本變量在擴招前后的變化情況。限于篇幅,表4僅呈現了交互項顯著的分析結果。據表4可知,僅模型3a-1和模型5a-1中的交互項具有顯著的統計學效應,其余模型中的交互項均不顯著。模型3a-1和模型5a-1對應的樣本均是城市男性群體。模型3a-1可知,“擴招×家庭階層”的回歸系數為負,家庭階層變量的回歸系數為正,說明擴招前家庭階層對個體高等教育機會獲得有顯著正向影響,家庭階層越高,個體獲得高等教育機會的概率越高,而擴招后這種影響被削弱。據模型5a-1可知,“擴招×家庭階層”的回歸系數為負且顯著,而家庭階層變量的回歸系數為正但不顯著,說明擴招前家庭階層對個體本科教育機會獲得無顯著影響,而擴招后家庭階層對個體本科教育機會獲得有顯著負向影響,即家庭階層較低子女獲得本科教育的概率反而更高。

表4 擴招前后高等教育(本科教育)機會獲得中家庭資本影響的變化情況

據上述分析可知,假設2a、假設2b和假設2c得到部分驗證。

五、理論探討與對策建議

(一)理論探討

首先,高校擴招政策的實施提升了各群體接受高等教育的比例,城鄉及其內部不同性別群體之間的具體表現并不相同。總體及不同層次高等教育機會分配上的城鄉不平等現象并未因高校擴招而得到緩解或減小,城市群體依然存在顯著優勢,無論是城市男性群體,還是城市女性群體,其獲得高等教育尤其是本科教育的比例均遠大于農村男性或女性群體。此外,高等教育機會在總體獲得上的原“男強女弱”的具有顯著性的性別不平等現象發生扭轉,擴招后女性群體獲得高等教育機會的比例的提升幅度遠大于男性群體,出現“女強男弱”的新性別差異,在城市內部女性群體主要“強”在本科教育機會獲得上,在農村內部女性群體則主要“強”在專科教育機會獲得上,但新性別差異并未達到顯著性水平。

其次,家庭資本變量對城鄉不同性別群體總體及不同層次高等教育機會的獲得有顯著影響。在控制了人口學變量和擴招變量后,家庭文化資本即父母受教育水平對城市內部不同性別群體均有顯著正向影響,但對女性群體的影響作用更大。對于城市男性群體而言,父親受教育水平更易作用于總體高等教育機會獲得上,且對個體總體高等教育機會獲得的影響大于母親受教育水平,而母親受教育水平更易作用于本科教育機會獲得上,且對個體本科教育機會獲得的影響大于父親受教育水平。對于城市女性群體而言,父母受教育水平在總體及本科層次教育機會獲得上的影響作用相差不大。父母受教育水平對農村內部不同性別群體的影響存在差異,父親受教育水平僅對農村女性群體有顯著影響,而母親受教育水平對農村男性及女性群體的總體高等教育機會獲得均有顯著影響,但在本科教育機會獲得上僅對農村男性群體有顯著影響。家庭政治資本僅對城市群體的總體高等教育機會獲得具有顯著影響,且更易作用于男性群體。

再次,高校擴招主要改善了城市男性群體因家庭階層高低而造成的不同層次高等教育機會獲得的不平等現象。高校擴招政策的實施使得不同層次高等教育機會均向弱勢階層家庭子女延伸,相較于其他群體,城市低階層家庭男性群體在其中的獲益最多。但家庭文化資本和政治資本對城市群體的影響,家庭文化資本對農村群體的影響并未因高校擴招政策的實施而得到緩解。高文化資本、高政治資本家庭往往能為其子女提供相對更優質的教育資源和信息資源,營造適合子女發展的家庭教育氛圍,從而幫助子女在高校擴招中獲得高等教育機會。換言之,家庭資本的代際傳遞效應在擴招前后均顯著存在。

(二)對策建議

首先,提高農村地區教育教學質量,優化教育資源配置。受城鄉二元社會結構影響,農村地區社會、經濟、文化發展水平均較為低下,與城市地區相比,其教育條件較為落后、教育資源相對匱乏,使得城鄉差異在教育起點就凸顯出來,并在教育過程和教育結果中不斷強化,無論農村男性還是女性,其接受高等教育的概率均較城市男性或女性低。雖然當前我國已進入了高等教育普及階段(2019年毛入學率首次突破50%),但遠不能滿足處于相對優勢地位的城市群體的高等教育需求,在優勢群體的大學入學率未達到飽和狀態時,教育不平等的現象不會消失。政府應加大對農村地區的教育投入,通過實施和完善農村兒童學前教育入園資助政策、依法保障農村適齡兒童(優質)義務教育權利、擴大和均衡優質高中教育資源分布等措施,優化農村地區各階段教育資源配置,阻斷教育過程中的“劣勢累積”效應,提高農村地區學生接受高等教育的可能性。

其次,提高弱勢群體的高等教育入學信息資本,實施高等教育“補償原則”。一方面,高考招生過程應建立公開透明、機會平等的運轉體系,為弱勢地區群體和弱社會資本家庭提供優質的高等教育服務,防止教育的補償性政策異化為高資本家庭或社會優勢階層的特權和福利。另一方面,適當提高貧困地區群體及低資本家庭子女的優質高等教育就讀名額分配比例,同時關注優勢地區的弱勢群體如城市低政治資本家庭中的男性群體的高等教育獲得情況,給予其相應的教育支持。由于本科學歷在我國社會的符號資本及經濟效益(回報率,如求職上的優勢等)要遠遠大于專科學歷,高校擴招使得本科教育入學門檻較擴招前有所降低,但此進程中高等教育收費制度的實行卻讓本科教育成本有所提升,且本科教育相較于專科教育有著更高的時間成本,這使得經濟發展水平相對落后的農村地區產生了一定劣勢。因此,在高等教育階段應加大對農村地區學生的教育經濟扶持,同時擴大專升本招生規模,為有實力且渴望獲得高質量高等教育的弱勢群體提供成本補償和機會補償。

最后,建構和完善公共教育服務體系,彌補低資本家庭子女的教育缺失。高資本家庭的日常生活常以有組織的制度化活動為中心,通過協作培養幫助其子女盡早適應或學會符合現實社會的“游戲規則”,讓其在組織機構世界中獲益。同時,高資本家庭注重子女語言技能的學習和運用,為子女在教育組織篩選如大學招生過程中提供潛在優勢。[29](P291-295)政府應建構針對低資本家庭群體物質及精神層面的雙重支持體系,借助公共教育資源為弱勢群體子女提供教育補助服務。