“文學閱讀與寫作”學習任務群教材的開發與使用

林明

摘 要 要加強對統編語文教材中結構性知識的梳理,加強教考銜接,提升課堂教學效率。小說教學可結合新高考指向和“文學閱讀與寫作”學習任務群要求,對教材內容合理開發與使用,巧妙設計學習任務,提高學生的審美鑒賞能力。

關鍵詞 小說教學? 新高考指向? 任務群要求? 教材? 開發與使用

在高考改革整體推進的今天,一線教學如何切實貫徹“用教材教”理念,如何回應新課標、新高考的要求,減輕學生負擔,提高教學成效,是語文教學需要解決的實際問題。

一、梳理歸納,整合教材,完善必備知識

經過一輪新教材教學實踐,筆者認為要通觀全局,對統編高中語文五本教材有宏觀的把握,再結合高考命題方向,創設匹配學情的情境任務,更能有效提高課堂教學的效度。

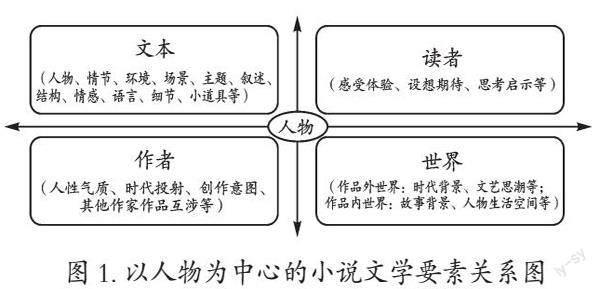

以高中語文18個學習群之一“文學閱讀與寫作”中的小說閱讀教學為例。縱觀五本統編高中語文教材,小說文本在每一冊書中均有出現,結合教材的單元導讀和學習提示,發現其中既有必備知識的深化,也有不同階段側重點的不同。有關人物、情節、環境等小說傳統要素的分析仍是學習重點。即使有《百年孤獨》《變形記》等現代主義作品,也仍保留了以塑造人物為中心的文本特質,傳統的“小說三要素”并未過時,仍有其適用性。但就完整的文學活動過程而言,有“世界—作品—作家—讀者”四大要素,特別是文學閱讀,只就作品本身進行思考,會讓鑒賞視野受限。面對藝術形式多元的小說文本,有必要在教學過程中補充“虛構”“敘述”“情節結構”“語言風格”等必備知識,建構以“人物”為中心的具有小說特色的“文本、作者、讀者、世界”四要素閱讀體系(見圖1),讓小說知識結構化、形象化。這些有關小說的必備知識,是學生鑒賞小說的基礎。

二、創設情境,設計任務,對接新高考要求

傳統小說教學注重“人物”“情節”“環境”“主題”等分析,雖然知識講授全面,但缺乏思維的連貫性,破壞了小說的整體性。如通過前置作業等形式充分了解學情,發掘“這一篇”的特點,找到學生的“痛點”,或發現學生的“興趣點”,作為課堂教學的起點,更能起到事半功倍的效果。

如教學《哦,香雪》時,學生存在兩個典型問題:一是對香雪夜歸時的人物心理變化分析不夠準確,二是開放性問題“你最喜歡/最不喜歡的小說段落”的作答中,有學生質疑,“香雪夜歸”的大段描寫于情節發展無益,可刪減,也有學生認為小說最精彩之處就在于此,但為何精彩,又含糊其辭。

針對這樣的疑惑,不妨提供小說閱讀的結構性知識(見圖1),設計課堂研討任務,幫助學生梳理情節,把握人物心理:①當列車把香雪孤獨地留在站臺,她感到害怕;②當看到手中的鉛筆盒時,感到滿足,不再害怕,并對臺兒溝充滿期待;③當想到娘爹的勞苦時,內心焦慮不安;④想到鉛筆盒可讓人走出大山找到說服娘的理由時,心情又高昂起來;⑤看到姐妹們在隧道另一邊等她,覺得歡樂。

鼓勵學生從小說文體特征出發,參考作者創作背景與創作意圖鑒賞分析。經過小組討論,可得出這段描寫必不可少,因為它具有以下作用:①讓香雪的人物形象更飽滿,表現她的純真、自尊和對新生活的強烈向往;②夜歸途中,香雪由怕到不怕到心中升起驕傲,展現了成長的過程;③照應前文香雪在學校被同學奚落的情節;④舒緩敘事節奏;⑤引發讀者共鳴,增強感染力;⑥心理活動與景物描寫交融,增強小說的抒情性和詩意美;⑦文具盒帶來的力量,表現現代文明對山村少女命運的影響。

整理后的成果分別對應了人物、情節、敘述、讀者、主題等小說要素,仍以小說結構化知識為底層邏輯,但結合《哦,香雪》的具體語段,讓學生對小說的結構化知識有更形象的感知,更能理解消化小說鑒賞的術語,為進一步遷移運用打下基礎。類似的關于人物細微心理的分析也是高考小說命題的重點。如2023年新高考Ⅰ卷小說《給兒子》第8題分析特定語句中包含的“多重身心感受”,2022年新高考Ⅰ卷小說《江上》第8題分析“子胥的思緒”,與分析香雪夜歸時心理變化所用的思維和方法非常相似。《江上》第9題“本文將漁夫改寫為一個普通漁人,這一改寫帶來了怎樣的文學效果?”思考維度與分析“香雪夜歸”的文學效果的底層邏輯是一致的。

在日常教學中把“這一篇”小說結合小說要素,把文本的突出特色講透講活,考試中文學性閱讀的問題自然迎刃而解。引導學生對教材中的小說經典文段分類整理,加深對各類寫法的理解是提升語文核心素養的有效路徑之一。

三、立足文本,建立關聯,提升鑒賞能力

在小說教學中,不少教師為求新求變摒棄了傳統的“知人論世”,對“世界”“作者”關注不足;教師主導的課堂對“讀者立場”視而不見。忽略文本之外的其他文學要素會導致作品的整體理解失準。

如對茹志鵑《百合花》主題探究中,不少學生概括為“表現戰爭時代的軍民魚水情”。這是狹窄的套路化解讀。如能結合茹志鵑寫此小說的時代背景和創作動機,會更準確解讀作品。“嘯平處于岌岌可危之時,我無法救他,只有每天晚上,待孩子睡后,不無悲涼地思念起戰時的生活,和那時的同志關系……戰爭使人不能有長談的機會,但是戰爭卻能使人深交。” 這種必要的背景補充能幫助學生更好理解“戰火中的青春美和人性美”內涵。貼著寫作者的氣質、風格、意圖去讀作品,明了小說的內部世界與小說創作時的外部世界的關系,更能接近作品的本質內容。

新課程理念下“知人論世”并未過時,注重文本特殊的寫作情境有助于文本解讀。文學活動是“現實→作家→作品→讀者→現實”的共生互動,每一要素各自擁有自己的存在空間, 同時又融為一體。只有關注“文學四要素”關聯互動,才能提升鑒賞能力。近年來,新高考的文學性閱讀的作者多是名家,如沈從文、馮至、王愿堅等,他們的代表性作都曾出現在統編教材中……若在學習這些作品時,教師能“知人論世”地對作家的個性氣質、寫作特色、語言風格等作適當拓展關聯,更有利于考生建立起作者與文本的關聯,讀懂小說內容,理解作品主題。另外,文學性閱讀中有一類試題要求分析“表達效果”,如能以小說四要素的關聯互動作為底層邏輯,建立思維支架,可以事半功倍。

綜上,在新課標、新教材、新高考、新課程“四手聯彈”背景下,高中語文教學既要立足于新教材,彰顯新課程理念,也要參考高考評價體系及新高考試題命制方向,對教材已有內容進行調整、完善、提升,引導學生發現創作的規律,提升審美感知能力和鑒賞能力,最終提升語文核心素養。

[作者通聯:福建廈門市第一中學]