城市排水分區雨污分流改造工程施工要點分析

——以濟南市大明湖為例

楚紀鋒

(中電建生態環境集團有限公司,廣東深圳 518101)

濟南市是山東省的政治、經濟、文化中心。近年來城市經濟發展迅速,市政基礎設施飛躍發展,尤其是在城市水環境和水安全方面,政府做了大量的建設工作。但是,受城區雨污分流不徹底、排水系統混接錯接以及現行雨水系統建設標準偏低等因素影響,城區依然存在降雨時污水溢流、水體黑臭以及低洼地區積水易澇等問題。為創造宜業宜居城市環境、促進城市可持續發展、適應濟南市城市快速發展的需要,政府提出緊盯環境保護重點領域、關鍵問題和薄弱環節,著力解決突出環境問題,尤其是加快水污染防治。

1 工程概況分析

濟南市大明湖排水分區雨污分流改造工程建設范圍為濟南市城市六大污水分區中的大明湖污水分區,范圍位于中心城區中部,西起英雄山路、緯六路、無影山路,東至二環東路,建設用地面積約為81 km2,規劃城市人口約120 萬人。

2 城市排水系統現狀

2.1 城市雨水系統現狀

2.1.1 雨水排水能力評估

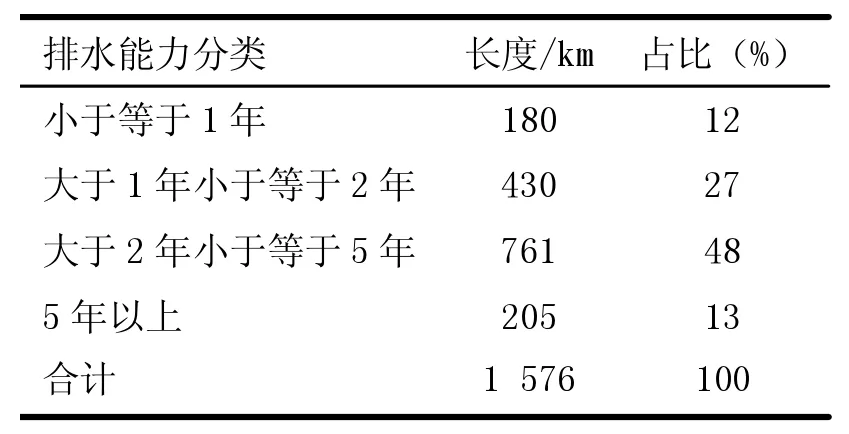

濟南市中心城區建成區范圍內共有雨水管線3 117.3 km,其中,雨水干管或渠道共計1 576 km(不含支管)。根據前期調研,濟南市中心城區2000 年之前建設的雨水管渠,多為0.5~1 年一遇標準;2000 年至2006 年間建設的雨水管渠多為1~2 年一遇標準;2006年以后建設的雨水管渠多為2 年一遇以上標準。按照濟南市2015 年修訂后的暴雨強度公式,對中心城內所有的雨水干管和渠道進行排水能力評估。現狀雨水干管排水能力見表1。可以看出,濟南市中心城區39%的管線不滿足2 年一遇新規范要求的雨水管道設計標準。其中新區達標率較高,老城區達標率較低,整體難以滿足新規范的要求。

表1 現狀雨水干管評估統計表

2.1.2 內澇風險評估

內澇風險評估沒有成熟的經驗可以借鑒,最理想的是使用計算機進行現狀風險評估,因數據量巨大,本次采用多指標綜合評判法評估。評判指標確定為地形標高、現狀積水區域、是否是建成區和是否有雨水管網4 個。按其重要性4 個指標權重分別定為0.5、0.3、0.1、0.1。基于DEM 利用arcgis 進行高程分析,再采用與實際積水區域、現狀城建區域、現狀管網區域進行疊加分析,采用上述4 因子指標,將中心城分為高中低3 類內澇風險級別區[1]。

2.2 城市污水系統

2.2.1 污水處理設施

濟南市城區污水處理廠(站)共計41 座,其中10座已關停,4 座廠(站)作為中水回用處理設施,不外排,6 座廠(站)關停后改為其他用途。截至2020 年底,正常運行的現狀廠站共有31 座,總設計處理能力154 萬m3/d,日均處理量125 萬m3/d。根據污水廠站的設計規模,污水廠站分為大型污水廠、中型污水廠、小型處理站3 類。濟南市城區共有大型污水廠4 座(規模大于等于10 萬m3/d),中型污水廠6 座(規模3~10 萬m3/d),小型處理站21 座(規模0.3~3 萬m3/d)。

2.2.2 污水收集管網

1)基本情況。根據濟南市中心城區排水管網普查數據,截至2020 年底,濟南市中心城區已建設市政排水管(渠)總長度約5 428.3 km。其中,雨水管(渠)長度3 117.3 km,污水管(渠)長度2 160.6 km,合流管(渠)長度150.4 km(表2)。合流管(渠)主要分布在城中村、城鄉結合部、老舊社區范圍和部分市政道路下。

濟南市中心城區污水系統可劃分為9 大污水系統,自西向東分別為大金系統、濟齊路系統、濟濼路系統、大明湖系統、柳行頭系統、黃臺七里河系統、王舍人系統、董家(唐冶郭店)系統和孫村系統。

①大金系統:范圍西起濟南西編制組,東至二環西路,片區內污水以經十路為界,經十路以北的污水經收集后進入水質凈化四廠處理,經十路以南的污水經收集后進入臘山污水處理廠。②濟齊路系統:范圍西起二環西路以西,東至緯六路-無影山路,片區內污水經收集后進入水質凈化二廠處理。③濟濼路系統:范圍西起緯六路及無影山路,東至緯一路-東工商河,片區內污水經收集后進入濟南水質凈化一廠處理。④大明湖系統:范圍西起緯一路-東工商河,東至歷山路以西,片區內污水經收集后進入濟南水質凈化一廠處理。⑤柳行頭系統:范圍西起歷山路以西,東至全福河,片區內污水經收集后進入濟南水質凈化一廠處理,二環東路以東的污水經收集后進入水質凈化三廠處理。⑥黃臺七里河系統:范圍西起二環東路以西區域,東至大辛河,片區內污水以二環東路為界,道路以西污水經系統收集后進入濟南水質凈化一廠處理,道路以東污水經系統經收集后進入水質凈化三廠處理。⑦王舍人系統:范圍西起大辛河,東至東繞城高速,片區內污水經收集后進入濟南水質凈化三廠處理。⑧董家(唐冶郭店)系統:范圍西起東繞城高速,東至圍子山-膠濟鐵路-東巨野河,片區內污水經收集后進入唐冶污水處理站及董家污水處理廠處理。⑨孫村系統:孫村系統西起圍子山,東至西巨野河,片區污水經收集后進入孫村污水處理廠及巨野河污水處理廠處理[2]。

2)排水管線分布情況。①市政排水管線分布情況:濟南市中心城區內歷下、市中、槐蔭、天橋、歷城5 個行政區及高新區市政排水管線,各區內雨污水管(渠)分布相對平均,雨污合流管(渠)主要分布在天橋區,占比為30%,其次是市中區和槐蔭區,占比分別為27%和21%。②建筑小區雨污水管線分布情況:濟南市中心城區建筑小區排水管(渠)總長度約5 428.3 km,其中雨水管(渠)長度3 117.3 km,污水管(渠)長度2 160.6 km,合流管(渠)長度150.4 km。

3)雨污合流及雨污混接區域分布情況。近年來,隨著濟南市中心城區雨污分流工程的大力實施,建成區內已基本實現雨污分流,污水干管系統和支管網絡較為完善。因受城市區域發展不平衡和部分區域未實施雨污分流改造等因素影響,建成區部分地區仍存在雨污合流或雨污混接區域。

4)管網空白區分布情況。隨著城市的不斷發展,建成區內出現了局部管網空白區。根據2020 年濟南市城區排水管網普查結果,發現建成區內的管網空白區主要分布于城市東西區域,東部區域主要集中在唐冶、孫村及兩河片區,西部區域主要集中在陡溝、臘山片區和吳家堡片區。空白區需隨區域市政基礎設施建設而不斷完善污水收集系統,提高污水收集率[3]。

3 城市排水分區雨污分流改造工程施工要點

3.1 雨水溝

本水溝(箱涵)結構安全等級為二級,設計使用年限50 年,結構重要性系數1.0。工程抗震設防烈度為7度,設計基本地震加速度值為0.1,設計地震分組為第三組,建筑場地類別為Ⅱ類,場地特征周期0.45 s。工作環境類別為二(b),標準凍深為0.5 m,抗浮設計水位為設計地面,雨水暗溝(箱涵)利用自重進行抗浮。本工程雨水溝(箱涵)設計荷載:主干路——A 級;次干路、支路——B 級;綠化帶及人行道按人群荷載4 kN/m2,堆積荷載10 kN/m2用于計算雨水暗溝(箱涵)側墻。設計要求雨水暗溝(箱涵)基礎以原狀土為地基持力層,要求地基承載力特征值大于等于120 kPa。

本工程雨水溝均采用鋼筋混凝土結構。主體結構混凝土采用C3O,鋼筋采用HRB400,墊層采用C20 混凝土。雨水暗溝(箱涵)應沿長度方向設置變形縫,縫距25 m。當雨水暗溝(箱涵)地質情況有較顯著變化處,應加設變形縫。縫寬30 mm,采用聚乙烯低發泡填縫材料填塞,雙組分聚硫密封膏50 mm 厚封堵。雨水暗溝(箱涵)兩側采用素土回填,要求壓實系數不小于0.94。若雨水暗溝(箱涵)位于道路范圍內,按照道路要求進行基坑回填。

3.2 管道接口

承插式鋼筋混凝土管采用橡膠圈接口。企口鋼筋混凝土管接口采用橡膠圈接口。接口橡膠圈的性能指標應符合06MS201-1《混凝土排水管道基礎及接口》-40 要求,并應與管材配套供應。HDPE 管接口采用承插式連接,橡膠圈密封,接口橡膠圈的性能指標應符合06MS201-2《埋地塑料排水管道施工》-38、39 的規定,并應與管材配套供應。

3.3 管溝基礎及回填

3.3.1 管道基礎及回填

一般地質條件下,當地基承載力特征值fak≥100kPa時,基底可鋪設一層厚度為100~200 mm 的中粗砂基礎層;當地基承載力要求達不到標準要求,需要采用級配碎石對地基進行處理,將碎石分層鋪設擠實,壓實度大于等于95%,地基處理厚度為40 cm,與基礎同寬,地基處理后,承載力應滿足地基承載力要求;對軟土地基,地基承載力特征值fak<55 kPa,采用拋石處理地基;或因施工原因地基原狀土被擾動而影響地基承載力時,必須先對地基進行加固處理,在達到規定地基承載能力后,再鋪設中粗砂基礎。基礎表面應平整,其密實度應達到85%~90%。遇有地下水時,應采取可靠的降水措施,將地下水降至槽底以下不小于0.5 m,做到開槽施工。

管溝基礎。采用180 度砂石基礎,做法需符合國標06MS201-1-11。管道基底設計要求地基容許承載力P≥100 kPa。

管道位于車行道或人行道下時,采用3%水泥石屑回填,并加適量水拌合均勻后分層振動夯填,每層厚度200 mm 為宜,壓實度按CJJ 169—2012《城鎮道路路面設計規范》中道路路基設計要求。

管線道于綠化帶內時,采用素土回填,地面以下1.0 m 范圍內回填種植土。回填時溝槽應無積水,回填材料從管底基礎面至管頂以上0.5 m 范圍內的溝槽回填材料可用碎石屑、粒徑小于40 mm 的砂礫、中粗砂。管底掖角部位必須用中砂或粗砂填充密實,與管壁緊密接觸,不得用土或其他材料填充[4]。

3.3.2 雨水溝基礎及回填

雨水溝地基承載力特征值應不小于120 kPa,當地基承載力要求達不到標準要求,需要采用級配碎石對地基進行處理,將碎石分層鋪設擠實,壓實度大于等于95%,地基處理厚度為40 cm,與基礎同寬,地基處理后,承載力應滿足地基承載力要求。雨水溝位于車行道及人行道下時,采用3%水泥石屑回填,并加適量水拌合均勻后分層振動夯填,每層厚度200 mm 為宜,回填至雨水溝頂以上50 cm 范圍內;雨水溝位于綠化帶時,采用素土回填至綠化帶以下100 cm,地面以下100 cm范圍內回填種植土。回填土內不得含有碎磚、碎石及大于100 mm 的硬土塊。

3.3.3 檢查井及雨水口

1)檢查井。污水檢查井:管徑小于等于300 mm時,采用Φ700 mm 圓形混凝土污水檢查井;管徑大于等于400 mm 小于等于500 mm 時,采用Φ1 000 mm 圓形混凝土污水檢查井;管徑大于等于600 mm 小于等于700 mm 時,采用Φ1 250 mm 圓形混凝土污水檢查井;管徑為800 mm 時,采用Φ1 500 mm 圓形混凝土污水檢查井,詳見國標20S515《鋼筋混凝土及磚砌排水檢查井》-30、31;管徑大于800 mm 時,采用矩形直線混凝土檢查井,詳見國標20S515-43。管道覆土小于等于4.5 m 時,蓋板采用安全防護井蓋Y03B10-1,管道覆土大于4.5 m 小于等于6.5 m 時,蓋板采用Y03B10-2。

雨水檢查井。管徑小于等于300 mm 時,采用Φ700 mm 圓形混凝土雨水檢查井;管徑大于等于400 mm小于等于500 mm 時,采用Φ1 000 mm 圓形混凝土雨水檢查井;管徑大于等于600 mm 小于等于700 mm時,采用Φ1 250 mm 圓形混凝土雨水檢查井;管徑為800 mm時,采用Φ1 500 mm 圓形混凝土雨水檢查井;管徑大于800 mm 時,采用矩形直線混凝土雨水檢查井,矩形90°三通混凝土雨水檢查井;矩形90°四通混凝土雨水檢查井,詳見圖集20S515《鋼筋混凝土及磚砌排水檢查井》-80;90°扇形混凝土雨水檢查井;135°扇形混凝土雨水檢查井。

2)雨水口及連接管。雨水口:車行道下雨水口采用磚砌偏溝式四箅、六箅雨水口,做法詳見16S518《雨水口》-9~13,機動車道雨水口需加固。雨水口箅子采用防沉降球墨鑄鐵箅子(鑄鐵井圈、防盜型),詳見國標16S518-60、61。雨水口連接管:偏溝式雙、四箅雨水口連接管采用d300 mm鋼筋砼管,偏溝式六箅雨水口連接管采用d400 mm鋼筋砼管,均以大于0.01的坡度坡向干管。

3.4 施工方法

目前,常使用的排水管道施工方法有開槽施工、頂管施工和拉管施工。其中,在有條件的情況下應盡量采取開槽施工,可確保管道施工時對管線平面位置、管底標高、管道接口等工程質量有效控制;若確無開槽施工條件,可視現場條件采用頂管施工或拉管施工工藝。部分位于市政道路的大管徑污水管、雨水溝埋深較大,位于地下水位以下,需進行降水排水;現狀道路下方專業管線密集,需進行槽鋼或鋼板樁支護開挖,施工范圍需進行彩鋼圍擋;由于管位空間狹小,部分管溝改造需原位拆除重建,現狀污水管改造需考慮施工期間的施工導水,需制定詳細的施工導水方案,確保施工期排水安全。涉及管道更新改造的,位于管道開槽范圍內的應挖除,位于管道開槽范圍外的采用磚砌封堵廢除。

3.5 路面恢復

管道施工過程中,需破壞現狀道路,應對因管道施工破壞的道路進行原狀恢復,部分道路寬度小于6 m、路面破損嚴重的,結合本次工程全路面恢復;同時為了保證路面恢復效果,新舊路面需進行搭接。道路恢復按照城市主干道、城市次干道、城市支路及混凝土道路原狀恢復現狀道路[5]。

4 結束語

綜上所述,目前,各地區城市的快速發展與舊城區的改造升級中,雨污分流是各大城市改造升級的關鍵工程之一,本文通過實際的工程案例,通過分析該工程未改造前的城市排水系統現狀,再采取對應的城市排水分區雨污分流改造施工技術對該工程進行改造升級,有效地解決了排水系統雨污分流問題,減少了污水對該城市的污染,使城市的環境整體得到提升,居民生活環境得到有效改善。